【いざ鎌倉:人物伝】和田義盛

今回も番外編です。「人物伝 和田義盛」となります。

義盛については本編で十分に書きましたので、今日の投稿はやや短めです。

全4回の「シリーズ和田合戦」は今回で終幕。

三浦の嫡流から外れる

和田義盛

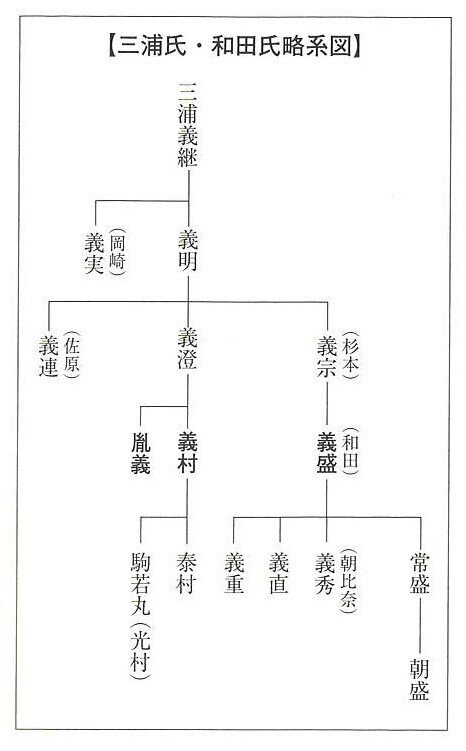

本編でも触れた通り、和田義盛は三浦一門の武士です。

治承4(1180)年8月、源頼朝が打倒平家の挙兵をしたとき、89歳の祖父・三浦義明が存命で一門のまとめ役でしたが、父・義宗は既に他界していました。

三浦の家督は父の弟、義盛にとっては叔父である三浦義澄が老齢の義明に代わって代行していたと考えられます。

本来、義宗から義盛へと継承されるはずだった三浦の家督は義澄、そしてその子義村へと継承されていきます。

このことが和田合戦への一つの伏線でもあるわけですね。

しつこく掲載する系図(『源実朝』坂井孝一(著)より引用)

三浦一門としての義盛

頼朝の挙兵に話を戻しますが、三浦一門は頼朝に味方をすることを決めたものの、悪天候によって合流できず、頼朝は石橋山の戦いで平家に敗れてしまいます。

義盛もこの時、三浦一門として軍勢に参加していました。

頼朝と合流できずに引き返す際、三浦一門は平家方と交戦となり、祖父・義明が戦死します。

この時、平家方に加わっていたのが後に幕府で同僚となる梶原景時や畠山重忠です。

後に景時や重忠が幕府に加わり、席を同じくする機会は幾度もあったはずですが、義盛はおそらく祖父義明らが討たれた戦いのことを忘れることはなかったでしょう。

梶原景時の弾劾状が作成されたとき、これをまとめる中心となり政所へと提出したのは和田義盛と三浦義村の三浦一門でした。

また、北条時政と牧の方が畠山重忠の謀叛をでっち上げた際は、この追討にも義盛は兵を率いて積極的に加わっています。冤罪であると逡巡した北条義時とは対照的です。

このように三浦氏の嫡流から外れた庶流の地位にあっても義盛には三浦一門としてのアイデンティティが存在し、祖父義明の仇討ちを果たしたように見えます。

こうした行動からも義盛は「三浦の長者」として一門の長老格のように扱われていきます。

初代侍所別当

石橋山で敗れてから再起した頼朝に三浦一門も合流し、関東平定に義盛も従軍します。

鎌倉に入った頼朝は関東統治のための政治機構(後に幕府に発展)を整備しますが、義盛は御家人を統制し、軍事と警察を管轄する侍所の初代別当(長官)に任じられます。

当時から三浦一門だけならず、関東武士の重鎮であったことがわかります。

なお、所司(次官)に任命されたのが梶原景時です。

関東平定後、源範頼・義経が軍勢を率いて上洛し、木曽義仲、平家一門との戦いが続きますが、義盛は当初これには加わっていません。

所司の梶原景時は上洛軍に加わっていますので、これは侍所の中での役割分担だったのでしょう。義盛は頼朝の側近くで関東の守りを固める役目を担いました。

義盛が再び戦場に立つのは一ノ谷の戦いで平家が敗走してから。

寿永3(1184)年8月、源範頼が九州へ出陣する軍勢に加わります。なおこの軍勢には北条義時や比企能員も従軍しています。

壇ノ浦の戦いでは範頼軍の一員として九州に布陣して、海上で戦う義経軍を支援する役目を担いました。

その後、文治5(1189)年の奥州藤原氏との奥州合戦にも参加しています。

降格と復帰

建久3(1192)年、侍所別当の職を梶原景時と交代しています。「1日だけ代わってくれ」と景時に言われて交代し、そのまま奪われたという逸話が『吾妻鑑』にありますが、幕府の役職をそんな簡単に交代できるわけがありません。

景時の悪辣さを強調したい創作でしょう。

頼朝の意向によるものと考えた方が妥当です。

おそらく戦時体制から平時へと移行する中、武勇に優れた義盛ではなく、事務能力に優れた景時の方が適任という判断だったのでしょう。

正治2(1200)年、梶原景時が謀叛の疑いで討伐され、義盛は侍所別当に返り咲き、和田合戦で死を迎えるまで務めました。

和田合戦へ

その後の上総国司推薦問題から和田合戦に至る流れは下記をご覧ください。

「余話」でも書いた通り、将軍実朝からの篤い信頼は和田一族にとって勢力拡張の強い武器ですが、北条義時の警戒感を高める諸刃の剣となりました。

次回予告

戦後処理と『金槐和歌集』。

初期鎌倉幕府最大の内部抗争を終え、幕政は新たな段階へと進んで行きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?