【いざ鎌倉(42)】尼将軍の演説

本編前回の振り返り。

三浦胤義ら在京御家人の取り込みを進め、決戦に備える後鳥羽院。

承久3年5月14日、武士たちを召集し、いよいよ幕府との決戦に歩み出します。

幕府の京都守護両名にも出頭を命じ、同時に幕府に近い西園寺公経・実氏親子を捕縛、監禁しました。

いよいよ戦いの火ぶたが切られることになります。

コラム「後鳥羽院の武士団」も是非お読みください。

分かれる京都守護の対応

幕府の京における代表者である京都守護は、この時2名いました。

大江親広と伊賀光季です。

後鳥羽院はこの両名にも参陣を命じました。

大江親広は、「後鳥羽院と北条義時、どちらに味方をするか今すぐ決断しろ」と迫られ、やむなく後鳥羽院に味方をすることを選んだと伝わります。妻が北条義時の娘なので、苦渋の決断だったことでしょう。

一方、伊賀光季は参陣の要請に応じませんでした。

光季は妹が北条義時に嫁いでおり、後に7代執権となる北条政村を産んでいました。義時からの信頼も厚かったと思われます。

京都守護はどちらも北条義時の縁者でしたが、対応が分かれることとなりました。

しかし、伊賀光季が応じないことは三浦胤義の進言により、官軍側は想定内だったようであり、すぐに討手が差し向けられることになりました。

こうして官軍と幕府軍の戦いは、官軍による京都守護・伊賀光季への攻撃によって始まります。

伊賀光季の奮戦

伊賀光季は、捕縛される直前の西園寺公経より官軍の動きを知らされており、京の動きを知らせる使者を鎌倉に送ると、防戦に備えました。

承久3(1221)年5月15日、光季の宿所に攻めかかったのは三浦胤義・佐々木広綱らが率いる兵およそ800名。

一方、光季配下の武士は85名でした。

京都守護は後に幕府が京に設置する六波羅探題と比べると権限が非常に弱く、在京御家人に命令できるような権限はなかったと考えられています。なので、光季の屋敷に集まったのは伊賀氏配下の武士のみであり、御家人は含まれません。

光季は討ち死に覚悟の徹底抗戦を宣言しましたが、配下の武士には逃亡を許可したため、29名しか残らなかったと伝わります。

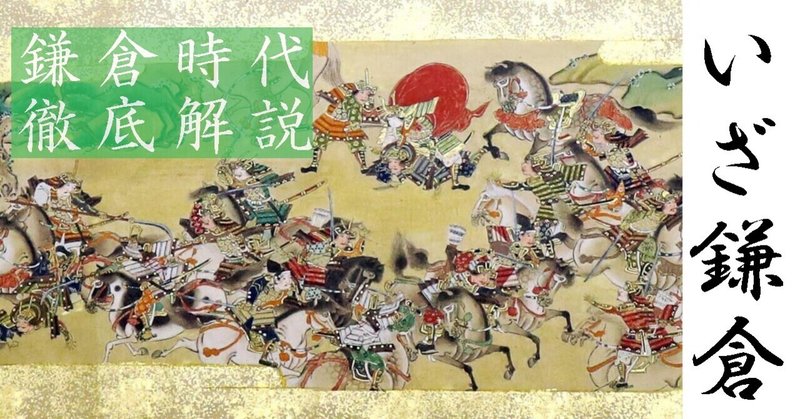

伊賀邸に攻め寄せる官軍(『承久記絵巻』)

少数の伊賀勢は奮戦したものの、兵力の差は如何ともしがたく、光季は屋敷に火を放ち、14歳の次男・光綱とともに自害しました。

後鳥羽院は官軍が伊賀光季を討ち取ったことを聞くと、「味方に加えて大将軍として指揮をさせたかった」と光季の死を惜しんだと伝わります。

北条義時追討の院宣・官宣旨

同日、後鳥羽院は北条義時追討の院宣を下しました。

院宣のポイントは下記の通り。

・実朝が亡くなった後、御家人たちは聖断(この場合は後鳥羽院の意志)を仰ぎたいと言っていた。

・3代将軍の後を継ぐ者がいないというので、摂政の子息を遣わした。しかし、まだ幼少で学識がないのをよいことに、北条義時は野心を抱き、朝廷の権威を笠に着て振舞っている。

・なので、義時の権力行使を停止し、天皇の意志で決することにする。

・命令に従わず反逆を企てれば命を落とし、功績を上げるならば褒美を与える。

この院宣は武田信光・小笠原長清・小山朝政・宇都宮頼綱・長沼宗政・足利義氏・北条時房・三浦義村の8名に下されたと伝わります。

この8名はみな幕府の御家人です。

既に多くの在京御家人の取り込みを成功させた後鳥羽院は、次の一手として院宣で関東在住の幕府重鎮の切り崩しにかかったと言えましょう。

北条時房の名前があるのは注目すべき点ですね。

前年に兵1000名を率いて上洛し、高圧的な姿勢で将軍下向の交渉を担当した時房でしたが、義時との兄弟間の競合関係を切り口に官軍側では切り崩せる余地があると考えていたようにも見えます。

後鳥羽院の戦略は徹頭徹尾、御家人の切り崩しです。

後鳥羽院は幕府の政治も御家人の存在も否定していません。源氏三代の批判もしません。

ここが後鳥羽院の目的を「倒幕」とは言い切れないポイントです。

後鳥羽院は、絶対に幕府を滅ぼさないといけないわけではありません。実際、実朝が存命の時は何の問題もなかったのですから。再び自分に忠実で、手綱を握れる組織であればそれで良いのです。

後鳥羽院は、1人でも多くの御家人を取り込むために、幕府全体を敵に回すような表現を避け、北条義時ただ1人を標的として絞り込む形式で院宣を下しました。

院宣と同日、官宣旨も下された。

こちらは太政官の弁官局によって発給される命令書です。

院宣と官宣旨の内容はよく似ていますが、官宣旨は東国だけでなく、畿内・西国まで含めた不特定多数の御家人に下されました。

後鳥羽院の戦略

後鳥羽院の戦略は二段階で構成されていると考えてよいでしょう。

最善の形は院宣を下した8名が北条義時を殺害すること。

これは、従来の幕府内の権力抗争と同じで鎌倉周辺で全てが決着するケース。唯一、違うのは主導するのが北条氏ではなく、後鳥羽院であるということ。

8名全員でなくとも数名が官軍に付けば、幕府が混乱に陥るのは必至です。

院宣を下した8名が北条義時を寝返らなかった、寝返っても殺害できなかった時のためのものが官宣旨となります。こちらは、各地で反北条の火の手が上がり、全国的な内乱が想定されます。そのようなことになると、各地の田畑が荒廃し、民を苦しめ、院・朝廷の税収にも影響を及ぼしかねませんから、後鳥羽院としてはなるべくは避けたいはず。

なので、後鳥羽院の戦略は院宣での短期決着を最善としつつ、それを補完するための官宣旨といえるでしょう。最初に召集した西面・北面の武士、在京御家人は院御所を防衛するための言わば近衛兵。鎌倉へ侵攻するための兵ではなかったと考えられます。

鎌倉、激震

5月19日午後、4人の使者が相次いで鎌倉へと入ります。

京都守護・伊賀光季、親幕派公卿・西園寺公経からの使者それぞれは京の緊迫する政治情勢を幕府へ伝えました。

既にこの時、伊賀光季は討たれ、西園寺公経は拘禁されています。

事前に後鳥羽院の計画を察知しておらず、全くの無警戒だった幕府に激震が走ります。

同じころ、三浦義村は、後鳥羽院に従うことを決めた弟・胤義の使者を迎えていました。勿論、使者が伝える内容は「後鳥羽院の仰せに従って、北条義時を討つように」というものです。義村は返事をすることなく使者を追い返すと、即座に義時に胤義の使者が伝えた要件を伝え、その使者とともに院宣・官宣旨を持った押松という者が鎌倉に入ったので早く捜索するようにと進言しました。

三浦義村は、旗幟を鮮明とし、北条義時を支えることを決断しました。それは、弟・胤義と刃を交えることを意味しました。

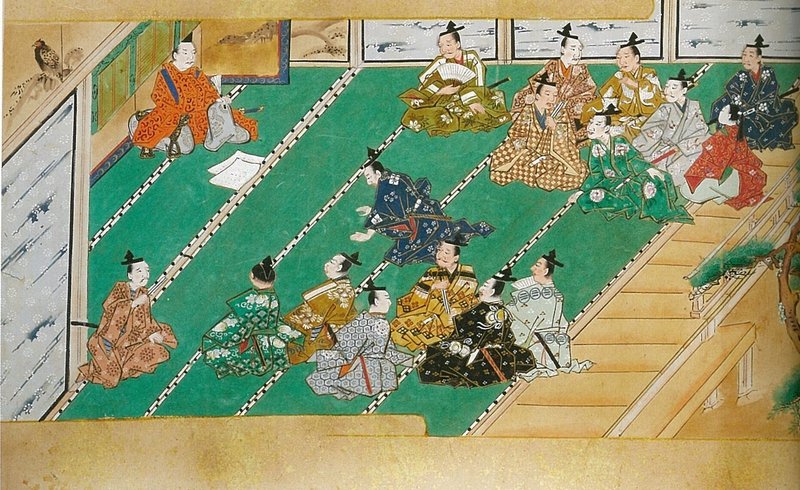

北条義時に面会、報告する三浦義村(『承久記絵巻』)

幕府首脳は、義村の進言を受けて即座に捜索を開始し、院宣・官宣旨を持って鎌倉に潜伏していた押松を捕らえました。

政子の名演説

押松を捕らえた後、京の政情の動きを聞き、御家人たちが鎌倉殿・北条政子の屋敷に集まってきました。

ここで行われたのが有名な政子の演説です。

主な内容は下記の通りです。

・頼朝の恩は、山岳より高く冥渤(海)よりも深し

・逆臣の讒言によって非義の綸旨が下された

・源氏三代の遺産を守るために戦え

・ただし、後鳥羽院に付き従いたければすぐに申し出よ

なお、政子の演説は直接御家人に語りかけられたわけではありません。

政子本人は御簾の中におり、安達景盛を通して御家人に伝えられました。

重要な点は、北条義時追討という後鳥羽院の院宣に示された目的は完全に伏せられているということです。

北条政子の演説により、後鳥羽院の戦争目的は源氏三代の遺産、つまりは幕府への攻撃であると目的をすり替えられました。

幕府全体を敵とせず、北条義時個人を標的とすることで幕府の分断を狙った後鳥羽院の戦略はこれにより破綻し、御家人たちは幕府によって保証された経済的利益を守るために結束を固めました。

次々と後鳥羽院の官軍に加わった在京御家人たちと違い、政子の演説で戦意を高めた東国の御家人からは官軍に加わるものは現れませんでした。

北条義時が、御家人たちに伝わる前に自身の追討を命じた院宣と官宣旨を押収したことは、戦争のあり方を後鳥羽院が予期せぬものへと変質させる重大な意味を持ったといえます。

開戦前の情報戦において、北条義時は後鳥羽院に対し完全に優位に立っていました。

次回予告

政子の演説により結束した幕府は軍議を行い、決戦の方針に検討に入る。

攻めるのか、守るのか。

決断を迫られる政子・義時。

議論を決定づけたのは武士ではなく文官の大江広元と三善康信の意見であった。

承久3年5月22日、小雨が降る中、北条泰時が出陣する。

次回、「幕府軍、出陣」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?