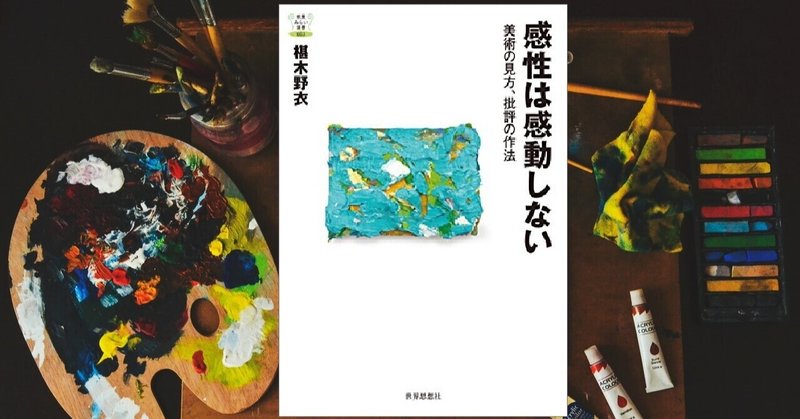

『感性は感動しないー美術の見方、批評の作法』椹木野衣著:見続けるしかない/日常感覚を持って文章を書く

美術批評家が一般の人向けに美術鑑賞、批評、自身について語ったエッセイ。

芸術は、美術も舞台芸術・パフォーマンス(ダンス、演劇など)も、見続けることでしかわかるようにはならない。ということか。量をこなさなければ質がついてこないのは、芸術鑑賞も語学も同じかな。

ほかに特に面白かった話は・・・

「子どもの絵はなぜいいのか?大人が失ってしまった感性を持っているからか?いやそうではなく、子供は手が小さく、筆圧が弱いから、大人には描けない絵を描くのだ」(pp. 24-27)という分析。

「子どもの頃に西洋美術のエロス(性)とタナトス(死)に引かれた」(pp. 28-29)という告白(?)。

「ゲラに手書きの赤字をたくさん入れる」(pp. 92-93)という文章推敲の話。(これをやられると編集者は大変だろうなあと思うが、この方法で文章が磨かれるという理屈も理解はできる)

「創作性の高い文章は表記の不統一も意図されたものであるかもしれないので、そのままとなることも多い。しかしそれは誤植とも受け取られかねない。日本語は絶対的な規則が及ばない部分(文法の助詞や句読点など)があるので悩ましい」(pp. 100-101)という話。

「自分が生まれ育った風景や記憶に立ち返らないと、抽象的なこともうまく書けない。専門家ではなく一般の人に向けて書くためには、自分の周囲の人たちから離れ過ぎてはいけない。それが読者を想定して書くということ」(pp. 132-133)という話。(日常生活の感覚というものを失っては、人々を相手にする仕事はできない、というのは、批評家に限らない。会社員の仕事でもそうだと思う)

「美術は見る人がいようがいまいが常に物として存在するが、音楽は聴く人がいないと成り立たない。そのため、音楽は常に再生されたがっており、それゆえ人は音楽に取りつかれやすい」(pp. 173-175)という話。(少しホラーっぽい!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?