[032]コロナ考③

久しぶりですね。

いろいろ呆れ始めてきたので、少し書き残しておきましょう。

コロナ禍は第4波が押し寄せ、各都道府県の新規感染者数も過去最悪を更新し始めましたね。地域によっては、仮に罹患しても自力で何とかするしかない状況が現実味に帯びてきました。

私自身、東京オリンピックの野球競技のチケットを持っていますが、未だに中止を決めないニュースを日々聞きながら、破り捨ててやろうかなと思ってしまいます。(ちゃんと払い戻してもらいますが)

正直なところ、私や妹はアラサー以下なので、変異株のプロフィールはさておき、じっとしてさえいればまずまず重症のリスクは低いのですが、やはり高齢に近づきつつある両親や、健在の両祖父母への心配はだんだん募る一方です。

事実を見ない政策

さて、公共政策の観点からは「いま、現実・事実がどうであるか」を観察し、見極めることが大事とされます。

しかしながら、このコロナ禍では、「現実・事実がどうであるか」をもはや正確に把握できない(ほど生活に余裕がない)状態になっていることの方がよっぽど重要で、深刻です。(それが「現実・事実」と言えるでしょうね)

太古の昔から、海という自然でできた最高の防壁があるのにもかかわらず、ここまで感染拡大を止められないということは、移動自由の陸続きな欧米諸国、陸境も海境も多く内政状況もややおぼつかないアジア諸国に比べても、日本は危機対策の政策形成力で残念ながら明らかに比較劣位といえると思います。

DNA

加えて、これも昔からのことなのでしょうが、お上に従うDNA(国民性)みたいなのが非常に強く作用していることも、このコロナ禍で意識せざるを得ません。

今まではそれらが良く作用したことが多かったかもしれませんが、どちらかといえば、被災時に慌てない「清貧さ」や、幕府や政府が統制しやすい「従順さ」といった、いわゆる海外では珍しい概念がウケていただけのようにも感じます。

例えば、しばしば褒めそやされる「清貧さ」をマーケティングで翻訳して途上国やそういう地域へ売り込む気がない(売り込む力がない?)のを見ると、未だに政策形成の素地が、国単位での、ハードインフラの、そして、スクラップ・アンド・ビルドで止まっていることは否めないなぁ、なんて半ばむなしく感じたりします。

実際に大学院のハードインフラ系の講義を受けていても、ヨコへのつながりがほぼ皆無に等しいケーススタディを紹介されることも多く、生意気ながら、「で?」という気持ちにさせられます。

(本当にカリキュラムマップ考えてんのか?という気持ちになりますね(笑))

行動様式を変える

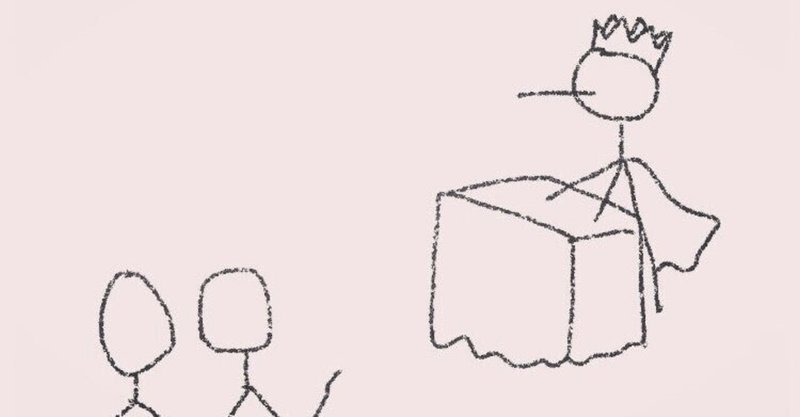

世界が同時に受験した“センター試験”で、お上が賢くないことは既にハッキリしたわけですが、一方で自分たちに刷り込まれたDNAがなかなか取り除けずに政府の指示待ちになってしまっているのも、弱者の論理の傘の下で割とハッキリしている事実です。

機能不全に陥りつつある社会で舵取りができない政府に税金を払いたくない、政治家目線じゃなくて国民目線にしろ、と怒り嘆くのも結構ですが、強者が弱者の立場に立って考えることは、歴史的に見ても非常に稀です。

旧来のDNAから国民は餌を待つ雛鳥になってしまいがちですが、やはり、自分や仲間で情報を集めて、考えて、議論して、行動に移す、という行動様式に変えていく必要に迫られているように思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?