今日も、読書。 |児童文学、子供の頃の自分と対話する

今回取り上げるのは、Podcast「本の海を泳ぐ」のテーマ本として読んだ、神沢利子さんの『流れのほとり』だ。

大学生になってから本を読み始めた自分にとって、「児童文学」はあまり馴染みがなく、新鮮な気持ちで読んだ。

大人になってから児童文学を読むと、忘れかけていた子供の頃の感性が蘇り、当時の自分と対話するような読書になった。

「たまには児童文学も読んでみると面白い!」今回は、それを言いたいがための記事である。

神沢利子|流れのほとり

一九三一年の夏、麻子たち一家は、炭鉱技師である父さんの赴任地、樺太の奥地に向かいます。柳蘭の花咲く原野を汽車でゆられていったその先に、麻子を待っていたのは、きらきらひかる川でした……。幼いころの作者の目に焼きついた北の自然と、子どもたちの生活を描いた回想の物語。

著者の神沢利子さんは、「くまの子ウーフ」シリーズなどで知られる児童文学作家。『流れのほとり』は、神沢さん自身が幼少期を過ごした南樺太の日々を回想する、自叙伝小説である。

神沢さんが50代になってから執筆された本作。大人になった著者が、当時の自分を慈しみながら、語りかけるような文章で書いている。

小学2年生の麻子は、1930年代前半、炭鉱技師である父親の赴任地であり、当時日本領だった樺太に移り住む。そこには、厳しくも豊かな大自然が待ち受けていた。

新天地・樺太で、家や学校での様々な経験を通じて成長する麻子が、最終的に中学受験へと出発するところまでを描く。時に山火事などの事件は起こるものの、基本的には日常の様子を丁寧に描写した、静謐な小説だ。

小学2年生は、世界に対する理解度が高まってきて、徐々に自己も形成され始め、多くのことを吸収し最も成長していく時期だと思う。

樺太の自然に囲まれた暮らしの中で、時に理不尽な大人の言動に戸惑いながらも、逞しく成長していく麻子。

世界に向ける興味の眼差しや、動植物との新しい出会いへの感動、生まれて初めての体験から得られる景色。彼女の目を通して映し出される世界は、瑞々しく輝いている。

本作は、子供が持つ、純粋で豊かな感性を思い出させてくれる。読者の目線を、小さな麻子の目線へと導き、忘れていた世界の美しさに気づかせてくれる。自分にもこんな時期があったなあ……と懐かしさに浸った読書だった。

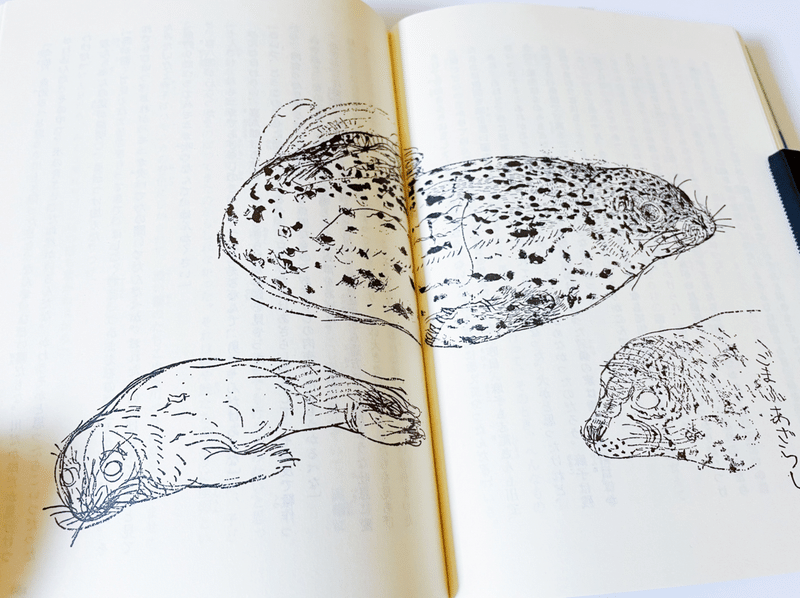

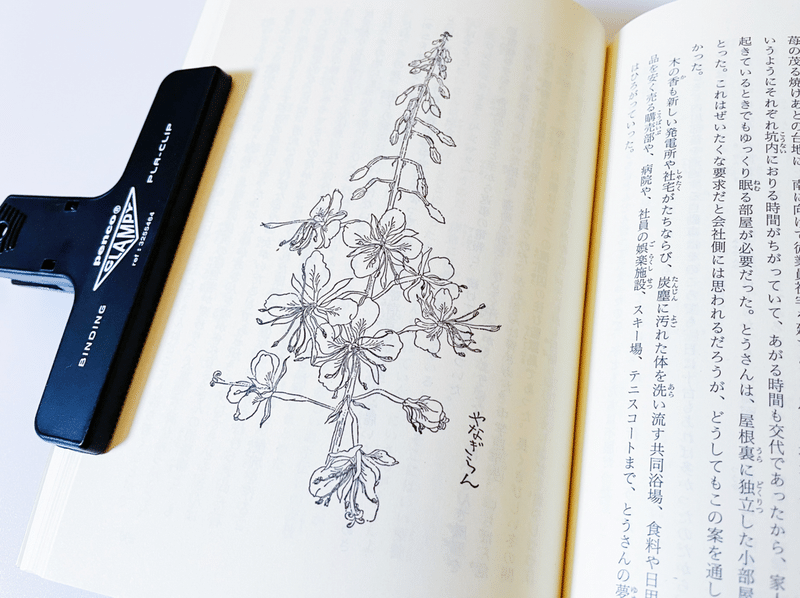

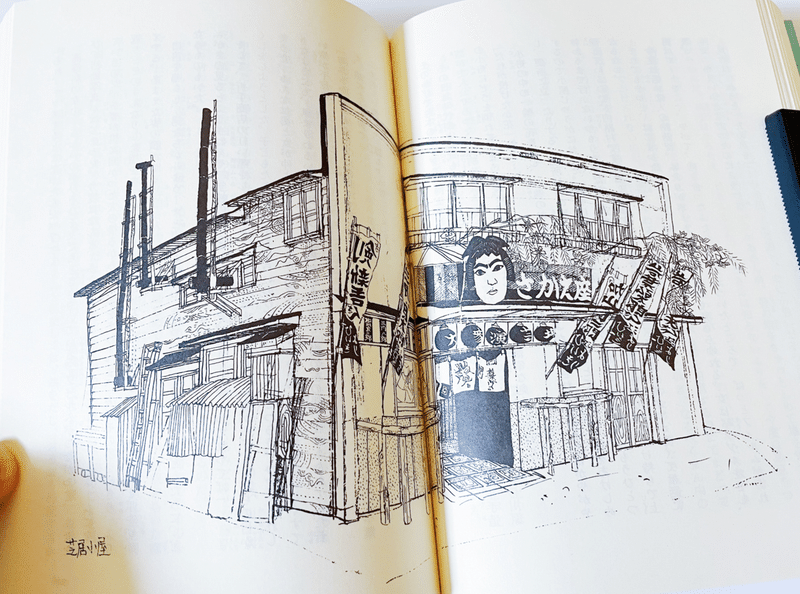

本作の魅力のひとつに、物語の中に挿入されるスケッチがある。

画家・瀬川康男さんによる丁寧なスケッチは、麻子の樺太生活を視覚的に浮かび上がらせ、作品を深く楽しませてくれる。

麻子が交流した動植物や、訪れた場所・施設のスケッチ。神沢さんが樺太で過ごした幼い頃の思い出を、よりリアルに伝えてくれる。

スケッチを見ていると、自分の思い出というわけではないのに、切ない気持ちになってくるのはなぜだろう。瀬川さんのノスタルジックなタッチがそうさせるのかもしれない。

「本の海を泳ぐ」読書会では、『流れのほとり』というタイトルに込められた意味についても話をした。

麻子たちが暮らす樺太の内川という村には、川が流れている。川は現地の生活と密接に結びつき、子供たちの遊び場としても、頻繁に物語に登場する。冬には凍結して他の季節とは異なる顔をみせ、「つつみ」と呼ばれる急流がときに人の命を奪う恐ろしい存在にもなる。

そんな川のほとりで暮らす麻子たちだが、『流れのほとり』というタイトルには、「時の流れ」という意味も込められているのではないだろうか。

内川を流れる川のように、常に移ろい、時に残酷な様相を見せる時間の流れ。その流れの中で、麻子ら子供たちは少しずつ育っていく。

内気な麻子は、時間の急流に時に流されながらも、最後には自分らしく生きていく覚悟を見出すまでに成長する。厳しい社会を前に、子供とはなんて逞しいのだろう。

児童文学を読み、子供だった頃の自分と対話することを通じて、社会への歪んだ見方を変える。児童文学には、大人になった今だからこそ、得られるものがある。

とは言っても、私はやはり、子供の頃に児童文学を読んでいた人たちが羨ましい。きっと、その当時にしか味わえない種類の感動があったはずだ。子供の頃から読書をしていた人は、不可逆の時の流れの中で、実はとても幸福なのだ。

↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!

↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?