日本語に内包される「3つの言語」

今朝、Noteで色々な方の書かれた記事を拝見していたのですが、その時にsakuさんの

この記事を読ませていただきました。

日本語はその中に3つの言語が共存しているような状態で、習得が難しい言語とされています。

sakuさんのおっしゃる通り、「音」としては同じなのに、どの言語で表記するかで全く伝わり方のイメージが違う。実に不思議です。

この「イメージ」の部分が、日本語特有の「行間を読む」文化にもつながるので、この3つの使い分けは意外に重要なのではないか…とふと思いました。

というわけで、何気なく使っているこの3つの言語について、私なりに考えてみることにしました。

できるだけ歴史的観点には立ちますが、言語学の専門ではないため、あくまでも雑記としてご笑覧ください<m(__)m>

日本語に内包される「3つの言語」

日本語の表記方法には「漢字」「カタカナ」「ひらがな」の3種類があり、例えば、「カタカナを使う」のように一つの文章で共存することができます。

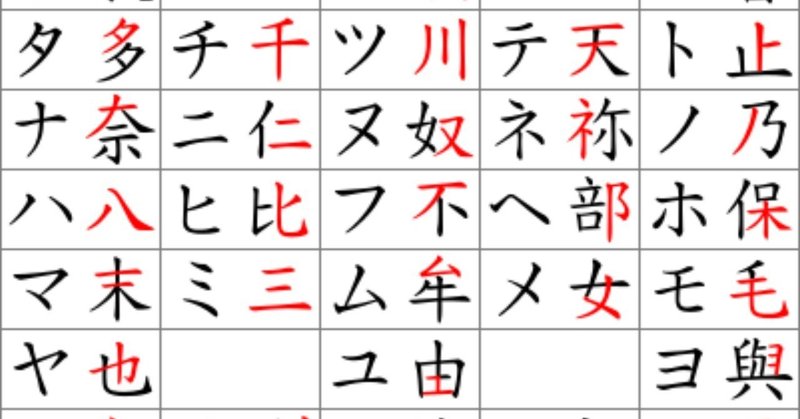

共存できるのはそれはそのはず。元々は全て「漢字」をもとにしているのです。

というわけで、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」それぞれの誕生から変遷を見てみます。

①漢字の由来

漢字は中国で生み出された「表語文字」です。

表語文字は、「文字に意味を当てる」という特徴を持ちます。

例えば、「犬」という漢字には

ここから先は

3,069字

/

7画像

¥ 100

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。