文明と地図を考える その21 「寛永国絵図」

今回は、前回の記事に引き続いて、江戸時代の官製日本地図について触れていきます。

慶長国絵図は、諸国に提出を命じたものの、書式などが統一されていませんでした。

これは、

・秀吉の事業を継承していた側面があった

・江戸幕府が諸大名に気を遣っている

といった事情がありました。

ではこれが、代が進むとどのように変化していくのか…という点を、当時の社会背景も見ながら考えていきたいと思います。

というわけで今回は、

江戸時代の官製日本地図③

徳川家光の権力継承と寛永国絵図

というテーマで、寛永10年(1633年)の国絵図を取り上げたいと思います。

この国絵図、現存する資料は乏しいのですが、実は慶長国絵図と製作方針は大差がなかったとされています。

つまり、縮尺や書式などについては不統一なままでした。

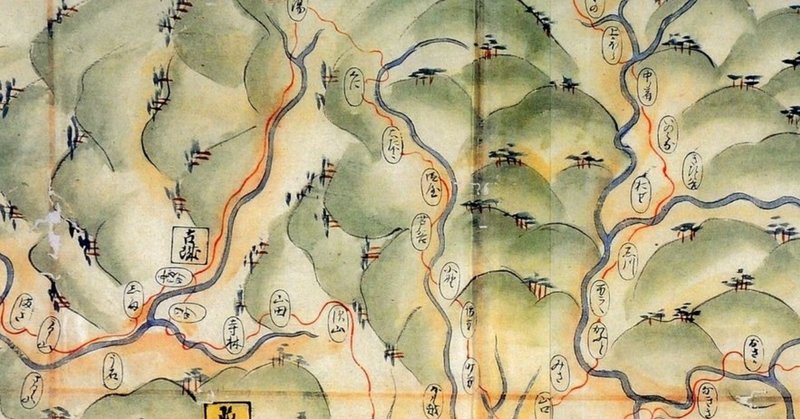

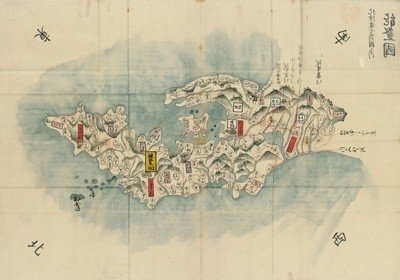

(下は能登国の国絵図)

慶長国絵図の作成(1605年)からおよそ30年、当時の社会構造を考えれば、大きく国絵図の内容が変化するとも思えません。

では、なぜこの時期に国絵図の提出を命じたのでしょうか。

ここから先は

1,846字

/

3画像

¥ 100

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。