バターチキン 【1】 出会いと衝撃

インド食器屋「アジアハンター」の店主・小林真樹さんが、食器買い付けの旅や国内の専門店巡りで出会った美味しい料理、お店、そしてインドの食文化をご紹介します。

今やどんな街に行っても必ず一軒はあるインド料理店。

「今日はインドカレー気分だな?」

自らの食欲に問いかけ、一軒のインド料理店のドアをくぐったあなたはそこで何を注文するだろう。

お昼どきなら、ステンレス製のターリーと呼ばれる大皿の上にのった大きなナンと、カトリと呼ばれるボウルに入った1~2種類のカレーとが組み合わされたランチセット、夜なら両耳つきの銅皿に盛られたディナーセットだろうか。単品のカレーとナン、またはライスを選ぶ場合もあるだろう。すると「ドリンクはチャイ? ラッシー? カラさはドウなさいますか?」などと聞かれるのが定番のやり取りだ。

店内に流れる異国のBGMや、独特のイントネーションの店員さんと共に〈インドカレー気分〉を盛り立ててくれる小道具の一つが、料理がのせられる「インド食器」だろう。そして私の本業は、このインド食器の輸入販売なのである。

ニッチな仕事だと自分自身でも思っているが、それでも全国各地で増え続けるインド料理店、あるいは自作派のコアな日本人を主要な顧客に20年以上、細々と事業を続けている。事業が細々なのに比して、得意先のインド料理店回りのせいで身体の方は太々としてくるのが目下の悩みだが、それでも日々、インド食器の山と格闘しながら梱包作業や直接納品に奔走している。

もともとこの業界(?)に入る前からインド好きで、バックパックを背負ってはインドにばかり通っていた。はじめての海外旅行先としてインドの大地に降り立ったのは1991年。当初は多くのバックパッカー同様、旅先であるインドと出戻り先である日本とをまったく別の世界だと考えていた。日本はあくまでもインド行きの資金を稼ぐ場、インドはそのカネを切り詰めて出来るだけ長逗留する場、というように。が、次第に日本国内にいる時もインド的雰囲気を探しては、その場所に入り浸るようになる。

ネット社会となった今でこそ、国内のどこにどんなインド的世界があるかは一目瞭然で、例えば東京の西葛西がインド人街として有名だったり、インド系イベントなんかも即座に検索出来る。しかし90年代初頭はどこにもそんな情報はなく、さらには西葛西のインド人街が形成される前でもあった。そんな時代に国内のインド的雰囲気に浸るにはどうするか。インド料理屋しか選択肢がなかったのである。

当時はインド料理屋だけが、国内におけるインドへの唯一の窓口だった。そこに行けば、コックさんやホールスタッフなど「本物の」インド人とふれあうことが出来た。覚えたてのカタコトのヒンディー語を使ってみたり、コックさんたちの出身地(北インド・ガルワール地方が多かった)の話を聞いたりするのが楽しく、足しげく通ったものである。やがて彼らと話をするだけでなく、そこで出されるインド料理も美味いことに気がついた。つまり私の場合、インド的雰囲気に浸ることが第一の目的で、後からその味に開眼したという本末転倒のパターンなのだ。

当時まだ都内にはインド料理店の数が少なく、赤坂や六本木にまで行けばタージやモティ、マハラジャといった店があったが、よく通ったのが新宿にあったラージマハルだった。今はなきその店内でお昼の1000円バイキング(昔は1000円でランチバイキングを出すインド料理店が多かった)を腹いっぱい食べたあと、コックさんやホールさんからインドの地元話を聞くまでがお決まりのコースとなった。

ある日たまたま、昼ではなくディナータイムに訪問した私は、昼のバイキングで食べ慣れていたクリーミーなチキンカレーをオーダーした。運ばれてきたカレーを一口食べて驚いた。昼のチキンカレーも美味かったが、夜に食べたそれはコクとリッチさが段違いだったからだ。柔らかく焼き上げられたナンとの相性もバツグン。口にふくむとほんのり残る玉ねぎの食感、バターの芳醇な香りとコク、カスリメティの放つ風味、トマトの奥深い酸味、隠し味として用いられるハチミツの蠱惑的な甘さ……。一口食べてガーンと打ちのめされた、というほどではないが、「こ、これは……」と思いつつ一気呵成に食べ続け、気づくと空になった皿を前にしている自分がいた。

「ラージチキンマサラ」という名で提供されていたその料理は、ラージマハルが開発したいわゆる「バターチキン」だった。今でこそ街中のインド料理店の定番メニューであり、粗製乱造されたバターチキンが出回る時代だが、まだインド料理店が高嶺の花だった当時、その花形メニューはとても丁寧に作られていた。当時厨房にいた元調理スタッフからのちに聞いた話だが、今のようにトマト缶や冷凍鶏ではなく、すべて生のトマトや鶏肉を使っていたなど、食材へのカネのかけ方は今の街中のインド料理店の比ではなかったらしい。

かくして「バターチキン」に開眼した私は、やがてインド旅行中でもレストランのメニューにその文字を見かけると頼むようになった。時代は90年代前半。まだインド食器屋稼業をはじめるはるか前のことである。

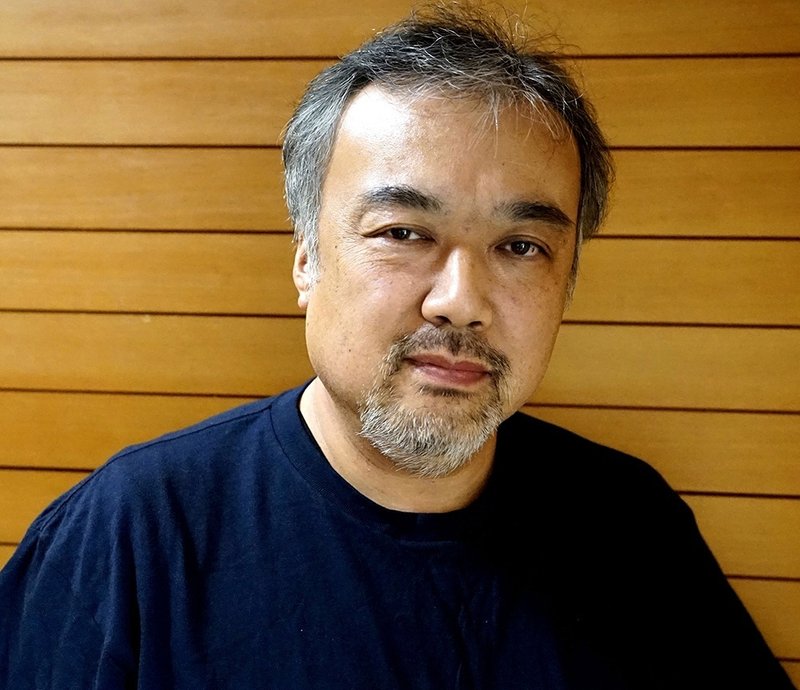

小林真樹

インド料理をこよなく愛する元バックパッカーであり、インド食器・調理器具の輸入卸業を主体とする有限会社アジアハンター代表。買い付けの旅も含め、インド渡航は数えきれない。商売を通じて国内のインド料理店とも深く関わる。

著作『食べ歩くインド(北・東編/南・西編)』旅行人『日本のインド・ネパール料理店』阿佐ヶ谷書院

アジアハンター

http://www.asiahunter.com/