バイオレンスと脳みそ

熊を食べたことがあります。熊撃ちの方が捕られた野生のもので丁寧な処理をし、圧力鍋で煮て味噌でやさしい味に仕上げてくださってました。

このときは、ありきたりの、きれいな言葉で命を語っていたことが恥ずかしいです。このnote、サイテー。

本当の、命、野性、けもの、動物、生きていくこと、食べること、人間は、きれいごとでない。

草を食べすぎた鹿は、お腹を上に向け肢をばたつかせ、白い泡を口から溢れ脱糞しそれを、殺し、解体し、不味い肉と内臓。生きる、命、食べる、という原始的な営みが、ほんとうのことかもしれません。

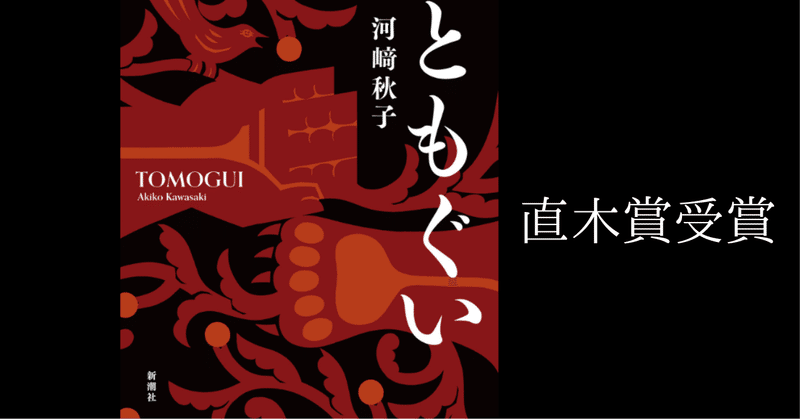

ともぐい 河崎秋子

第170回直木賞受賞作。己は人間のなりをした何ものか――人と獣の理屈なき命の応酬の果てには。明治後期の北海道の山で、猟師というより獣そのものの嗅覚で獲物と対峙する男、熊爪。図らずも我が領分を侵した穴持たずの熊、蠱惑的な盲目の少女、ロシアとの戦争に向かってきな臭さを漂わせる時代の変化……すべてが運命を狂わせてゆく。人間、そして獣たちの業と悲哀が心を揺さぶる、河崎流動物文学の最高到達点!!

鹿撃ちからはじまり、その場で解体しその場で一番うまい肝臓を食らう。生々しい描写が続くけど、引きずられていく。

言葉に重さがあるから。

その行為が殺して食べるということだから。

命の匂い

これは血や肉でなく、「人の股座の臭い」とある。

血、生きていく原理

こんなきれいな赤が、鹿の中にも、熊の中にも、自分の中にもたっぷりと満たされている。俺たちみんな、この血を入れておく袋みたいなものかもしれん。袋が飯を食い、糞をひり、時々他の袋をまぐわって袋を増やしては死んでいく。

俺はくいたいもの、金になるものを殺し、生きる。変わらなくっていい。

シンプルでそこには善悪だの、かわいそうだのというのはない。ただそこで、山で生きているだけだ。

熊との闘いもリアルだし、盲目の少女陽子との関係も野性的で荒々しい。人間でない、けものどうしだ。

バイオレンスに満ち

令和の、やさしい時代にそぐわない

だけど言葉に嘘がない。

リアリティがあるから入り込める。

作者が厳しい北海道で生まれ、酪農や綿羊飼育の経験があり、鹿も解体していたというのもこの物語を生み出した強みだと思う。

命を語ることは難しい。

みんなそれを持っているのに。

ともぐいだって、連鎖だ。

命をつなぐために、ともぐいをする。

そこにはやさしさもあるけど、バイオレンス

も血も内臓もあります。

言葉のリアリティと生きるということを考えさせられました。

自分の書いたもので他人の脳みそをぶん殴ってやりたい

言葉で喧嘩したり、殴るということをSNSでみかけますがこれは喧嘩でなく文学です。言葉で心や身体を殴ってはいけない。プロは、直木賞作家は脳みそなんだな、と思いました。