脳卒中後遺症者の 『筋トレ効果』 を爆上げにする方法

お疲れ様です。はらリハです。

本日は…

「脳卒中後遺症者が筋肉トレーニングを行う上で必要な知識」について解説します。

結論

脳卒中後遺症に対する筋肉トレーニングは以下のポイントを取り組みましょう。

☑︎ 自分に適切な方法を知る(強度/回数/頻度)

☑︎ 摂取すべきタンパク質を知る(食品とプロテイン)

☑︎ タンパク質の摂取量とタイミングを知る

この3つの知識が重要です。

回数をなんとなく10回にしたり、なんとなく食事を取っている方も多いと思いますが、そのままでは勿体ないです。

正しい知識とメカニズムを知ることで、トレーニングの効果を何倍にも上げることができます。

ぜひ、参考にしながら毎日のトレーニングを取り組みましょう。

はじめに

まずは…

1)筋肉トレーニングの目的

2)筋肉トレーニングと筋肥大の関係

3)筋肥大とタンパク質の関係

この3点を説明します。

1)筋トレの目的ってなに⁇

自主トレの最大の目標は「後遺症を感じずに日常生活を送れる」だと私は考えています。

それを阻害している問題の一部は「筋肉トレーニング」で解消できます。

筋肉トレーニングの効果は…

☑︎ 最大筋力を上げる

☑︎ 筋肉を肥大させる

☑︎ 筋持久力を上げる

この3つが代表的です。

これらの中で脳卒中後遺症に対するアプローチでは「筋肥大/筋持久力」が重要になります。

この2つを得ることで…

☑︎ バランス機能が向上する

☑︎ 階段が楽に上がれる

☑︎ 日常生活で疲労感がなくなる

☑︎ 重たいものが持てる

など…

トレーニングする「部位/方法/目的」によって得られる効果は異なりますが、それらは主に「筋肥大と筋持久力」の向上により、上記のことが達成されます。

これらの筋肉トレーニングでは脳卒中後遺症の根本的な問題解決には至りませんが…

「現在の身体機能を最大限発揮する」

と

「根本的な問題を解決するための土台」

は獲得できます。

メリットが多いので、筋肉トレーニングは取り組みましょう。

2)筋肉トレーニングと筋肥大の関係

「適切な筋トレをすれば筋肉はつく!」でも、いいですが、筋トレがどのような影響を与えることで筋肉の量が増えていくのか、知っておくと、より筋肉トレーニングへの意欲は増えるので、ぜひ、メカニズムを知りましょう。

筋肉は数十万の筋繊維が束になっており、

その繊維は…

「アクチン」

と

「ミオシン」

といった筋タンパク質から出来ています。

この「筋タンパク質」は24時間、体内で作成(合成)され、分解されています。

普段の生活で筋肉が保たれているのは…

「合成(筋肉の増加)」と「分解(筋肉の減少)」

が釣り合っていることで、筋肉量が維持されています。

しかし、脳卒中発症に伴い、長期的な入院や合併症により「筋タンパク質の合成量の低下や分解量の増加」が起き、筋肉は減少します。

逆に考えると、

「食事や筋肉トレーニング」で筋タンパク質を作成する量が増えれば以前の筋肉量に戻すことができます。

そこを踏まえて、以下に筋肉トレーニングによる筋肥大のメカニズムを説明します。

◉ 筋肥大のメカニズム

筋肉を収縮させると…

☑︎ カルシウムイオン(Ca2+)

☑︎ ホスファチジン酸(PA)

☑︎ インスリン様成長因子(IGF -1)

が放出、増加、分泌されます。

この3つが活性化されることで筋肥大に必要な「哺乳類ラパマイシン標的タンパク質(mTOR)」が促進されます。

このmTORは、細胞の増殖や分化、自食作用などをコントロールする重要な役割を担っています。

活性化されたmTORは、筋タンパク質の合成を促進させる「p70s6k」を活性化させ、合成を抑制する「4EBP-1」を不活性化させることで、筋タンパク質を合成を増大させます。

簡単に説明すると…

筋肉を収縮させる

↓

3つの因子が出現する

↓

この3つが「mTOR」を促進

↓

その結果、筋タンパク質の合成が促進

となります。

これが筋肉トレーニングで筋肉が肥大する生理学的なメカニズムです。

3)筋肥大とタンパク質の関係

筋肉を肥大させるには、食事での「タンパク質」の摂取が重要です。

[タンパク質が筋タンパク質になる流れ]

たんぱく質を摂取

↓

消化器:アミノ酸として消化/吸収

↓

血液:アミノ酸の輸送

↓

筋細胞:遊離アミノ酸プールに貯蔵され、

筋タンパク質の合成と分解に使われる

食事で摂取されたタンパク質が消化され、アミノ酸として血液に輸送され、筋肉へ運ばれたアミノ酸は、筋タンパク質の合成に利用されます。

これが、筋肉を増やすときにタンパク質を多く摂取するためにプロテインや鶏肉を摂りることが推奨されている理由です。

ここまでが…

☑︎ 筋肉トレの目的

☑︎ 筋トレと筋肥大の関係

☑︎ タンパク質と筋肥大の関係

についての説明でした。

では、いよいよ本題です。

自分に適切な方法を知る(強度/回数/頻度)

結論から言うと…

☑︎ 強度:30回ギリギリできる強度

☑︎ 回数:強度に対して3〜5セット(インターバルは3分)

☑︎ 頻度:週に3回

詳しい根拠は以下に説明します。

1)強度/回数の理由

ウエイトトレーニングは、筋肉トレーニングには有効な手段になります。

※ ウエイトトレーニングとは??

→ 重りや抵抗を用いて行うトレーニングのこと

この時…

☑︎ どのくらいの重さ(負荷)で、

☑︎ どのくらいの回数/頻度で、

行うのが適切なのか、わからないと思います。

この重さや回数を決めるときに『RM法』を用いると科学的根拠に基づいたウエイトトレーニングが取り組めます。

RM法とは…

RM(repetition maximum)は「ある決まった重さに対して何回反復して関節運動を行うことができるのかによって運動強度(重さ)を決める方法」です。

1回のギリギリできる負荷を「1RM」と呼びます。

例えば、10RMは10回はできるけど、11回はギリギリできない負荷、ということです。

また、RMの数値によって得られる効果は異なります。

※ 以下の表を確認しましょう。

この3つの中で、狙いどころは「筋肉量と持久力の強化」です。

一般的には、後遺症を持たない女性や高齢者では、15〜20RMが推奨されており、アスリートを目指していない方なら、このレベルの負荷量が適切と言えます。

つまり、

脳卒中後遺症に対して筋肉トレーニングをするのであれば、15RM以下の「連続して20〜30回くらいで限界を迎える低負荷トレーニング」が望ましいです。

このレベルの負荷量なら筋力トレーニングに伴う怪我のリスクも少なく安全に行えるのも利点の一つですね。

2)頻度の理由

超回復って知ってますか⁇

筋肉が強化されるメカニズムを簡単に説明すると…

① 筋肉トレーニングを行う

↓

② 筋肉が損傷する

↓

③ 筋肉が回復する

↓

④ トレーニイング前の筋肉より強化された状態になる

上記の②〜③の過程を「超回復」と呼びます。

これが48〜72時間or24時間の間に起きると言われており、毎日、筋肉トレーニングを行うよりは『1〜2日は時間を空けてから筋肉トレーニング』を行う方が効率的と言えます。

つまり…

筋肉トレーニングは「週に3回程度」で効果が得られる

と言うことです。

摂取すべきタンパク質を知る(食品とプロテイン)

結論から言うと…

[食品]

☑︎ 肉/魚/卵/乳製品

[プレテイン]

☑︎ アミノ酸スコアが示す9つの必須アミノ酸が基準を超えてバランスよく備わっている

☑︎ ロイシンが2g以上含まれている

詳しい根拠は以下に説明していきます。

1)食品の選び方

タンパク質は「アミノ酸」から構成されています。

[アミノ酸の生理学的知見]

アミノ酸は「アミノ基(NH2)/カルボキシル基(COOH)/側鎖(R)/水素(H)」から構成されており、側鎖の違いで20種類のアミノ酸に分類されている。

この20種類の配列のもと、筋肉だけでなく、骨や臓器、血液など、体の様々なものがタンパク質で構成されている。

アミノ酸は20種類ありますが、体内で作ることができる「非必須アミノ酸」と、作ることのできない「必須アミノ酸」に分けられます。

必須アミノ酸は体内で作れないため食事で摂取しなければいけません。

これが食事が重要である理由です。

筋肉トレーニング後のタンパク質摂取では、9つのある必須アミノ酸をバランスよく摂取することが筋タンパク質の合成の促進に必要です。

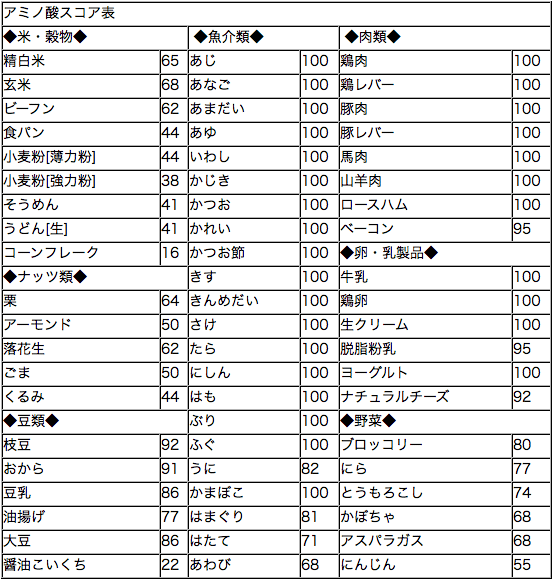

そこで指標となるのが「アミノ酸スコア」です。

アミノ酸スコアとは…

「食品に含まれる必須アミノ酸の量」を、国連食糧農業機構(FAO)や世界保健機構(WHO)によって定めれれた基準と比較してスコア化されたもの

です。

9つ全ての必須アミノ酸の量が、この基準を満たしている場合、アミノ酸スコアは100となり、その食品は『良質なタンパク質』を持っているとみなされます。

この表を見ると「肉や魚、卵、乳製品」が良質なタンパク質です。

3食バランスよく取りましょう。

2)プロテインの選び方

プロテインのメリットは…

「良質なタンパク質の吸収が早い」

にあります。

タンパク質の消化〜吸収は…

胃

↓

十二指腸

↓

小腸

↓

肝臓

を経て筋肉へ送られ、筋タンパク質を合成、筋肥大を行うことで筋肉が作られます。

このタンパク質の消化〜吸収にかかる時間が最も早いのが「乳タンパク質」で生産されたプロテインのホエイです。

ホエイは…

『消化〜吸収にかかる時間が最も速い』

ため、すぐに血中のアミノ酸濃度を高めることができます。

つまり、

『ゴールデンタイムと呼ばれる筋肉トレーニング後の1〜2時間は、ホエイが含まれているタンパク質を摂取することで、より効率的に筋肉量を増やすこと』ができます。

加えて…

『ロイシン』と呼ばれる成分も筋タンパク質の合成には重要になります。

ロイシンは…

『筋タンパク質の合成を促進』

役割があります。

アミノ酸から筋タンパク質を作る際、DNAの設計図であるmRNAにコピーされ、その情報をもとにアミノ酸が結合され、筋タンパク質ご合成されます。

この過程にスイッチを入れるのがmTORという分子複合体です。

mTORが活性化されると、mRNAの情報をもとに筋タンパク質が作られる過程が促進されます。

そして、このmTORが活性化されるのが「ロイシン」であると報告があります。

つまり…

筋肉を作る筋タンパク質を合成するのに必要な工程を促進するmTORを活性化させるためには「ロイシン」が必要ということです。

ロイシンの摂取すべき量としては…

筋肉トレーニング後のプロテイン摂取は「2g以上」のロイシンが含まれているもの

が望ましいです。

タンパク質のタイミング/摂取量を知る

結論から言うと…

[タイミング]

☑︎ トレーニング後は「吸収・消化率が高いプロテイン」

☑︎ 普段の食事では「朝/昼/夜は偏りないバランスの良い食事」

[摂取量]

☑︎ 1食あたり「若年者0,24kg / 高齢者0.40g/kg」

詳しい内容は以下に説明していきます。

1)タイミング

筋肉トレーニング後、筋タンパク質は少なくとも24時間は作成が促進されます。

その為、トレーニング前後と関係なく「3食の総摂取量」が重要になります。

それに対して、筋肉を構成する筋タンパク質が合成されやすい「ゴールデンタイム」が存在します。

[ゴールデンタイム]

「トレーニング後の30〜60分」が最も筋タンパク質の合成感度が高まる

つまり…

☑︎ トレーニング後は「吸収・消化率が高いプロテイン」

☑︎ 普段の食事では「朝/昼/夜は偏りないバランスの良い食事」

でタンパク質を摂取するのが望ましいです。

2)摂取量

1食あたりの最適なタンパク質摂取量は「若年者0,24kg / 高齢者0.40g/kg」です。

報告では、上記以上に摂取しても筋タンパク質の合成作用は変化しないとあります。

ただ、トレーニングを併用して考える場合、トレーニング後24時間に最大「1.6g/kg」のタンパク質の摂取を目指すべきであり、それ以上の摂取は必要ないと結論づけています。

例えば…[私の場合…情報:28歳/体重57kg]

→ トレーニング後、24時間で推奨されるタンパク質の摂取量は91.2g(1.6×57)となります。

※ 1食あたりのタンパク質の摂取量は13.68g(0.24×57)

終わりに

ここまで読んで頂きありがとうございます。

はらリハでは、自費リハビリを受けたいが、金銭的に難しい方に向けて、有料の自主トレメニューを販売しています。

そもそもの話をすると脳卒中後遺症の根本的な問題を解決するためには筋肉トレーニングだけでは不十分です。

なぜなら…

根本的な問題は『脳』にあるからです。

脳の問題を解決するには「脳と手足を繋ぐ神経」を回復させる必要があり、そのためには「脳の可塑性」が重要になります。

ここでは…

『脳の可塑性を考慮した自主トレーニングメニュー』を作成しています。

回復を諦めていない方、身体の動きが伸び悩んでいる方、新しいリハビリを体験したい方に向けた記事です。

興味のある方は、たった500円で体験できるので、ぜひご利用下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?