~『夜想曲集』#2「 Come Rain or Come Shine /降っても晴れても」~カズオ・イシグロ徹底解剖・第51話

~~~ 三日目:夜 福江島(長崎五島) ~~~

だから、二人は星空の下で踊りつづけた…

お終い…

え?

それでおしまいなの?

タイトルの『降っても晴れても』は、最初のほうでチョコッと名前が出てきただけやんけ。

しかも小説では雨も降らん。

どないなっとんねん?

そこはあとでゆっくり考えていくとして…

何か気付いた点は?

引っかかったこととか。

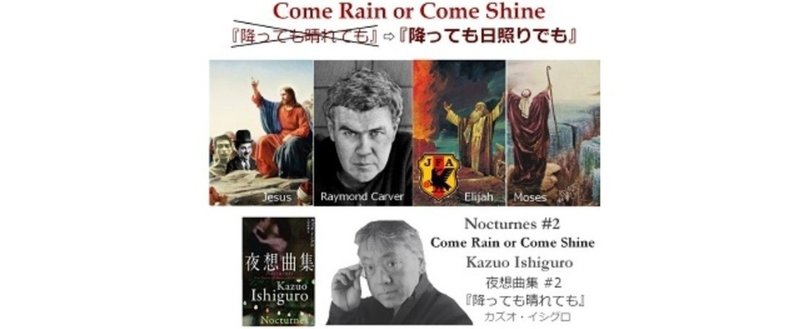

主人公のレイモンドって「レイモンド・カーヴァー」のことじゃないのか?

随所にカーヴァ―の短編小説のタイトルや小ネタが使われてたような気がする…

それに「ミニマリスト」って言葉も出てきたしな。

Raymond Carver(1938 - 1988)

「あとがき」で翻訳者の土屋政雄氏は、ロシアの作家「チェーホフ」の名前を出していた。

カーヴァ―は「アメリカのチェーホフ」と呼ばれることもあるし、カーヴァ―の遺作となった小説は、チェーホフの最期を描いた『使い走り』という作品だった…

どうやら第2話『降っても晴れても』は、カーヴァ―へのオマージュという側面もありそうだ。実に多くの「カーヴァ―の作品からの引用」が見受けられる。ざっと挙げてみよう…

『でぶ』『あなたお医者さま?』『そいつらはお前の亭主じゃない』『他人の身になってみること』『頼むから静かにしてくれ』『ダンスしないか?』『菓子袋』『ミスター・コーヒーとミスター修理屋』『 ガゼボ』『愛について語るときに我々の語ること』『羽根』『ささやかだけれど、役にたつこと』『ぼくが電話をかけている場所』『大聖堂』『親密さ』『メヌード』『象』『ブラックバード・パイ』…

僕はカーヴァ―を読んだことがないからわからないけど、ファンが読んだらもっと気付くかもしれないな…

興味があったら、カーヴァ―作品を読んでみて、探してみると面白いかもしれない。(レイモンド・カーヴァ―作品@Amazon)

そういえば、カーヴァ―の師はジョン・ガードナーだったよな。

John Gardner(1933 - 1982)

奇しくも第1話『Crooner/老歌手』のガードナー夫妻と同じ苗字だ。

エッセイと詩を集めた『ファイアズ(炎)』に入ってるぞ。

『ファイアズ(炎)』(@Amazon)

レイモンド・カーヴァ―著、村上春樹訳

あと、レイモンドの親友「チャーリー」って「チャールズ・チャップリン」のことなんじゃないの?

Charles "Charlie" Chaplin(1889 - 1977)

主人公のレイモンドにチャーリーが「ブーツを煮込め」って指示したでしょ?

あれって、チャップリンがブーツを煮込んで食べる映画のパロディじゃないの?

あの映画、何だったっけ?

『黄金狂時代』やな。

そういえば、主人公のレイモンドはスペイン在住だったよな…

スペインとブーツといえば『スペイン革のブーツ』…

BOB DYLAN《Boots of Spanish Leather》

Trevor Willmott & Juliana Richer Daily

この歌も、一見シンプルだが「大きな秘密」が隠されているんだよな。

ディランの駄洒落や語呂合わせの才能は天才的だ。

え!?何々教えて!

それについても、あとでゆっくり話そう。

この短編『降っても晴れても』にも重要なことだから…

やっぱりボブ・ディランは絡んでいるんだね。

もうひとりのイシグロのアイドル「ジュディ・ガーランド」は出てこないの?

今回はあまり関係なさそうだ。

ただ、第1話に引き続き「名付け親」という言葉が出てくる。「エミリ」という名前も、ちょっと「ライザ・ミネリ」をイメージさせるよね。

もしかしたら第3話以降で、このイメージが膨らんでいくのかもしれないな…

第2話の主人公レイモンドは、具体的に「47歳」っちゅう年齢になっとるのも気になるで。

第1話では、ガードナー夫妻の結婚期間「27年」が、イシグロにとっての重要な年月に重ねられとったやろ?

この「47歳」も臭うわ。

なんだろう「47」って?

赤穂浪士?

なんでやねん。

イシグロは1954年生まれだよね…

彼が47歳の時にあった大きな出来事といえば、これしかない…

なんじゃこりゃァ!?

2002年のサッカーW杯日韓大会だよ。

そんなことは言われなくてもわかるけど、この映像、今だったら炎上必至だな(笑)!

「いかにも白人が想像する東アジア」過ぎて笑えるよね。

これはイギリスのテレビ局「ITV」で放送されていた、サッカー特番用のオープニング映像なんだ。

イギリスに住むイシグロも、当時きっとこれを目にしたに違いない。

そして苦虫を嚙み潰したような顔をしただろうね…

「やれやれ」って。

でも「1954年生まれ」だったら、2002年には「48歳」じゃないの?

計算合わないよ!

この短編『降っても晴れても』は、主人公が「47歳」だった時の「6月」の話だ。

そして1954年11月生まれのイシグロが「47歳」だった時の「6月」とは「2002年6月」にあたる。

つまり「日韓W杯」にドンピシャってわけ。

じゃあ…

主人公が80年代後半に「日本の語学学校で働けば金を稼げたけど行かなかった」というのは、イシグロ自身のことを言いたかったのか…

でしょうね。

そして「語学学校」というのは「NOVA」のことでしょう。

ノバ!?

80年代後半から00年代前半にかけて、英語のネイティブスピーカーが大勢日本へやって来た。

特に専門的な技術が無くても誰でも「先生」になれたから、英語ネイティブスピーカーの若者にとって日本は「天国」だったんだよ。

特に男性にとっては違う意味でも…

違う意味?

欧米人の中年男性で「若い頃、少しだけ日本に住んでいたことがある…」と言った後に言葉を濁すのは「元NOVAティーチャー」の可能性が高い。

彼らの多くは、日本語風に言えば「日本デビュー」したわけだ。

そして帰国した後は、日本でのことを黒歴史として封印し、良き夫・良き父として暮らしている。

だが、パブにでも行って二三杯もおごれば、当時の話をしてくれるぞ。

とんだ駅前留学だな。

大和撫子を食い物にしよってからに…

旅の恥は搔き捨てまくりか!?

知らん人だらけの日本に来ても道徳心が高く品行方正で、女どころか自転車に乗る時でさえも日本人以上のマナーを守る真面目な外国人もいるっちゅうのに…

あいつらの爪の垢でも飲ませたいくらいや…

だが、外国語を修得する一番の近道はソレだという説もあるがな。

しかし、NOVAとサッカーW杯が何の関係があるんだ?

これですよ、コレ。

懐かしい!日韓大会の公式ボールじゃんか!

だけどなぜ!?

この2002W杯公式ボールは「FEVERNOVA」という名前なんだ。「fever」と「nova」という言葉を組み合わせた造語だね。

そしてこの「nova」という言葉は、ラテン語で「新星」を意味する。

「新星」とは「超新星爆発」のことで、「突然、強く輝く星」という意味…

もうわかるよね?

イエスの誕生を告げた星か!

つまり、第2話も、第1話と似たようなテーマを扱っているというわけだ。

ですね。

だからイシグロはタイトルに『Come Rain or Come Shine』を使ったんでしょう。

前に話した通り、この歌は表向き「求愛」ソングになってるけど、実は「神への愛」と「人種差別問題」を歌ったものだった…

ああ、そうだった!

元々はブロードウェイの黒人ミュージカル向けに作られたもので「黒人の両親を持つ純黒人の天才ジョッキーが、純黒人を見下していた、白人と黒人の間に生まれたハーフの女性に求愛する」時の歌だったよね。

だから「rain(雨)」には「reign(支配者)」が、「shine」には「黒人」という意味が隠されていた…

あれには「目から鱗」やったで。

イエスたちを差別しとったパウロもビックリや。

そして『降っても晴れても』という邦題は「ミスリードを助長するもの」だったんだよな…

あの歌の構造では、「rain」は「望まれるもの」で、「shine」は「望まれぬもの」になっている…

だから邦題は『降っても晴れても』ではなく『恵の雨が降ろうとも、日照りが続こうとも』とするべきだった…

その通り。

あの時は旧約聖書の「ヨエル書」を紹介したけど、今度は「列王記」を紹介しなければならない。

列王記?

この第2話では、「列王記」に登場する超大物預言者エリヤが重要なモチーフとして使われているんだ。

Elijah

ファイヤーマリオ!?

確かにファッションセンスや特殊能力は被るところもあるけど、キャラとしてのスケールは全然違う。

エリヤは、死ぬことなく生きたまま天へと昇っていったので「歴代最強の預言者」と呼ばれているんだ。

マリオも死ぬことなく生きたまま天空に昇って行けるぞ。

もうええわ。

エリヤは新約聖書にも何度か登場する重要な人物だ。

「主イエスの変容」シーンでは、モーセと共に現れる…

左で石板を持つのがモーセで、右で旧約聖書を持つのがエリヤだね。

《Transfiguration of Jesus》Francesco Zuccarelli

イエスが横綱やとしたら、モーセが太刀持ちで、エリヤが露払いやな。

まさにエリヤは「露払い」なんだよ。

旧約聖書では、メシア(救世主)がこの世に現れる前に、必ずエリヤが姿を現すことになっている。エリヤが来て、メシアの道を整えるというんだね。

だからユダヤ教徒の多くは、エリヤはその役割のために生きたままどこかに隠れていると考えている。

過越しなど重要な祝祭の時には「エリヤの杯」というカップにワインを注ぐんだよ。姿は見えないけど、どこかにいるエリヤのためにね。

そして新約聖書では、それが洗礼者ヨハネによって成就したと考えられている。

なるほど。

なんだか見えてきたぞ、第2話の構造が…

じゃあ、小説の本当の意味を、順を追って解説していこうか…

――つづく――

『夜想曲集(@Amazon)

カズオ・イシグロ著、土屋政雄訳

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?