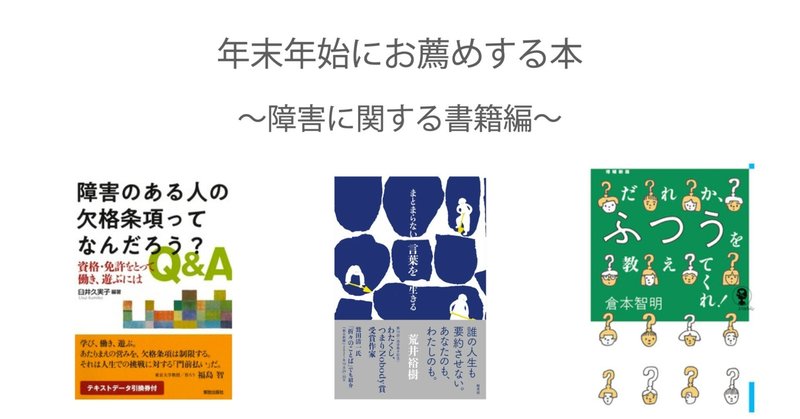

年末年始にお薦めする本。〜障害に関する書籍編〜

修士論文の執筆にあたって、エンジンがかかってきましたので、どうして自分がこの研究をしようと思ったのかそのための材料を洗い出ししています。

そのような作業をしていると僕の関心ごとは「障害」と「就労」と「人権・対等・平等」というキーワードになりそうです。

そこから、「資本主義による社会モデルの矮小化」や「働くことにより『障害』が個人モデルへ回帰される」「支援者と呼ばれる人の特権」「職業リハビリテーションの差別性」などなど、いろいろとクエスチョンが生まれているのですが、まだまとまっていないので今回は特に扱わず。

本当は材料を元に修士論文に取り掛かる必要があるのだけれども、

普段は行わない冷蔵庫や靴箱の掃除を始めて、「年末だし」と自分の都合の良い理由をつけてるような無意識の抵抗のひとつとして

「この年末年始に時間があるなら、読んでみてはどうでしょう。」

と、サクッと読めるお薦めする本を3冊ご紹介します。

1.障害のある人の欠格条項ってなんだろう? Q&A(2023),臼井 久美子,解放出版社

働くことを考えたときに「資格」の存在は大きい。専門資格を持っていると就職の幅が広がるし、自身のステータスになる。

だけれども、それは「当たり前」に「誰もが」得られるものではない。

障害や疾患を理由に権利を認めない「欠格条項」について、障害について学ぶ我々は現状について知らなければならないし、そのことについてどう考えていくのか、正面から向き合っていかないといけない。

障害のある方が生活を営んでいく上で、排除される経験の一つになる「欠格条項」は、先人たちが声をあげ続け権利は広がってきてはいるけれどもまだまだ劣位な状況は顕在化していると思われます。

障害のある方を支援するという立場の人は必読なのでは?と思います。

とってもわかりやすくまとめられているのでお薦め!ぜひ、就労支援に携わっている方々に読んでいただきたい。

2.まとまらない言葉を生きる(2021),荒井 裕樹,柏書房

エッセイ。荒井先生の文体はとっても柔らかくて優しい。そして、「抗う声」にきちんと耳を傾けて、そっと優しい言葉で表現してくれる。

いつか直接お会いしてみたい。話してみたい。そんな方である。

著者は「青い芝の会」についてきめ細かく調査(フィールドワーク)をしたことで有名だが、今回の本は障害のある人に対して言葉で寄り添うよう内容である。

だけれども論点は鋭く突き刺さる。

その矛先は「あなた」であり「わたし」であることはハッとさせられる。

本文の中でこういった文章がある

「誰かの役に立つこと」が「役に立たない人を見つけて吊し上げること」だとしたら、ぼくは断然、何の役にも立ちたくない。

障害者雇用について「生産性の向上」という文脈で語ったことのある自分へ、の恥や反省をこめて、みなさんに紹介したい一冊です。

3.だれか、ふつうを教えてくれ!(2006),倉本 智明,理論社

2024年1月に新書が増補新版がでるようだ!いいタイミングで紹介できる。

倉本先生は、「障害学の主張」で有名な、「障害学」の第一人者である。

倉本先生が幼少期から体験していいた「ふつうとはなんぞや」ということを考えてまとめたもので、ユーモアな話もあっておもしろい。

そして、視覚障害という立場から「誰か」が作った「言葉」へ懐疑的な視点で語る。しかもそれがわかりやすい言葉でまとめられているので非常にストンと落ちる。読みやすい。

この本では「共生」とか「ふつう」という言葉が取り上げられているけど、僕の身近な言葉は「雇用の質」とか「働くことへの喜び」とか「障害者を納税者に!」とか、キリがないけど。

そういった、あたかも誰かの善意によって作られた言葉によって、当事者の声がかき消される状況が生まれていないか、そんなことを読みながら考えるきっかけになる。

感想

いやぁー。久しぶりにぱらっと読んだけど、どれもよかった。

ぜひ、障害者支援に携わっている人なら読んでいただきたい。どれもおもいしろい。

結局、障害×就労とは直接的に関わらないことも多かったと思うけど、自分の障害に対する考え方や見方が変わってくる。とてもとても、反省することもたくさんあって、自分の未熟さに悲しくなってくることもあるけど、知らないことは罪であり、ときには人を傷つけることになることをきちんと理解して、これからも学んでいかなければ。

就労支援を独自論で語る人も見かけるけど、こうやって理論や調査、体験の蓄積から語られるモノの方が尊くもあり説得力もある。と僕は思う。

よかったよかった。

また、機会があれば紹介したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?