元日と元旦の違いは?成り立ちを理解して漢字が好きになる話

『元日』と『元旦』の意味の違いを30秒でわかるように説明します。

ポイントは、『日』と『旦』の【成り立ち】の違いです。

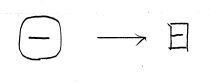

まず、『日』についてです。

―――――――――――――――

◆日

◆【成り立ち】太陽の形。

―――――――――――――――

【+αの知識】

『日』の中にある中点(横棒)は、“中味があること”を意味しています。

(空っぽの丸い輪ではない、ということを)

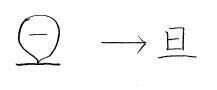

次は、『旦』についてです。

―――――――――――――――

◆旦

◆【成り立ち】雲の上に日が半ば姿を表した様子

―――――――――――――――

つまり、『旦』は【朝】を意味します。

したがって、

―――――――――――――――

◆元日・・・・・・正月の第1日

◆元旦・・・・・・元日の朝

―――――――――――――――

と、なるわけです。

漢字を成り立ちから理解すると、以下のメリットがあります。

―――――――――――――――

◆漢字の意味が今まで以上にわかる。

◆書き間違いがなくなる。

◆楽しい!漢字が好きになる。

―――――――――――――――

この記事で、漢字の成り立ちについて勉強しませんか?

1.漢字の成り立ち

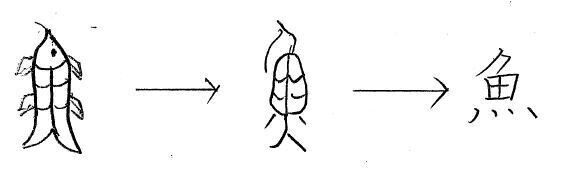

漢字は【物の形を絵画的に切り取ってできたものが多い】です。

(誤解を恐れず大胆に表現するなら)

たとえば、

―――――――――――――――

◆魚

◆【成り立ち】さかなの形

―――――――――――――――

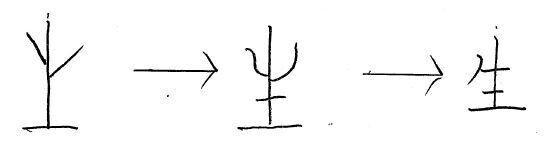

―――――――――――――――

◆生

◆【成り立ち】草の生え出る形

―――――――――――――――

―――――――――――――――

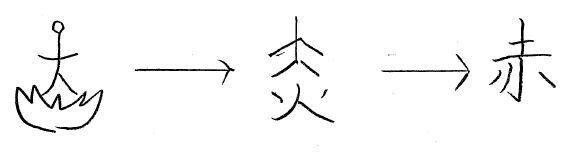

◆赤

◆【成り立ち】人と火(罪人を焼く火の色)

―――――――――――――――

です。

「noteで記事を書く」の『書』は、

―――――――――――――――

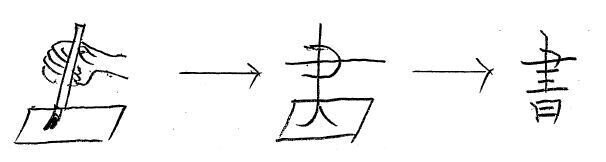

◆書

◆【成り立ち】紙に筆で字を書く

―――――――――――――――

です。

どうですか?

楽しくなってきませんか??

2.祐と被

『祐と被』など、『示偏(しめすへん)』と『衣偏』の漢字が混同してしまう人、いらっしゃいませんか?

私も大学で国語を勉強するまでは、そうでした。

この混同も、成り立ちを覚えれば解決します。

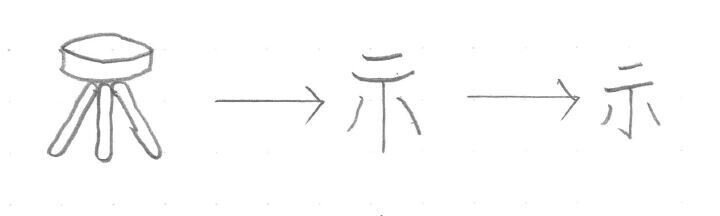

まず、『示偏』です。

もともとはその名のとおり、『示』の形をしていました。

👆👆『示偏』の『神』と『社』👆👆

(画像出典:茨城県神栖市日川の蚕霊神社)

そして、この『示』の成り立ちは、

です。

これは、神様に捧げものをするときに使う台(机)なのです。

その証拠に、『示偏』の漢字は神様に関わる意味を持つものばかりです。

―――――――――――――――

◆神

◆社

◆祝

◆福

◆祉(福も祉も、”しあわせ”という意味)

◆禍(神が下すわざわい)

◆祠(ほこら)

◆禅

◆祈

◆祐(神の助け)

―――――――――――――――

【+αの知識】

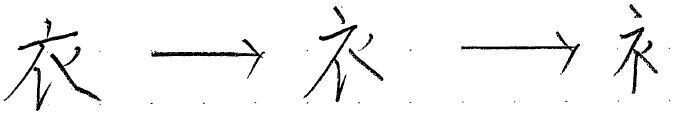

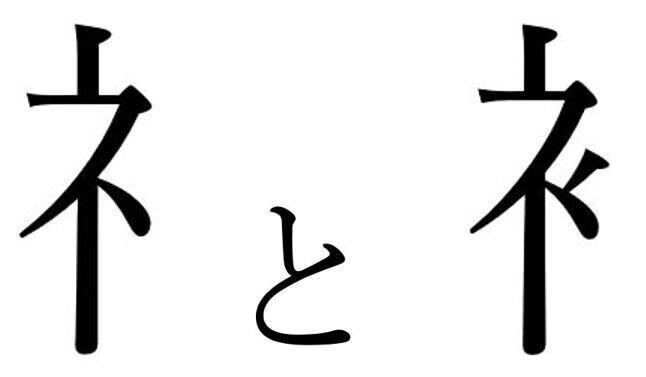

なぜ、『示偏』を『ネ』と書くようになったのか?

👉『示』を書き崩して『ネ』となりました。

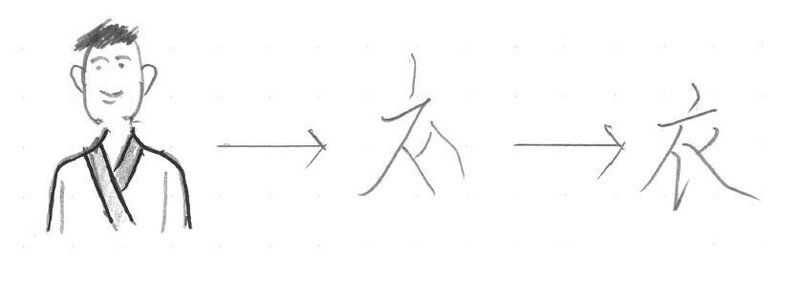

次に、『衣偏』です。

成り立ちは以下のとおりです。

したがって、『衣偏』の漢字は衣服に関する意味を持ちます。

―――――――――――――――

◆被(カブる)

◆袖(ソデ)

◆襟(エリ)

◆裸

◆補(衣服のほころびを他の布でふさぐ)

◆複(裏地のある衣服=何枚か重ねる)

◆初(刀で衣を裁ち切る。初めての衣を作ること)

―――――――――――――――

つまり、

は、形は似ているが、意味はまったく違うのです。

もし、実生活で漢字を書くとき、『示偏』か『衣偏』か迷ったら、意味を考えてください。

そうすれば、

「『祈る』は、神様に関する意味だから、『示偏』だな」

と、書き分けることができるはずですよ。

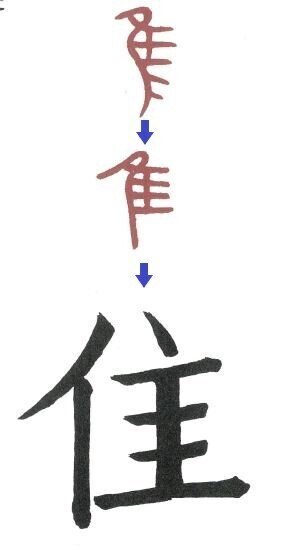

3.『集』←何が、何をしている様子?

次は、『集』です。

この話をすると、生徒はたいてい楽しんでくれます。

『集』は、もともと、次のような字でした。

そして、

の部分は、【尾が短い鳥】です。

です。(ちなみに、『フルトリ』と読みます)

つまり、『集』の成り立ちは、

という具合。

そう、『集』という漢字の成り立ちは、【鳥が木に集まっている】様子なのです。

【+αの知識】

「フルトリ」を部首とする漢字は、

―――――――――――――――

◆雀

◆隼(はやぶさ)

◆雁(かり)

◆雛(ひな)

―――――――――――――――

などがあります。

また、「鳥」の成り立ちは、以下のとおりです。

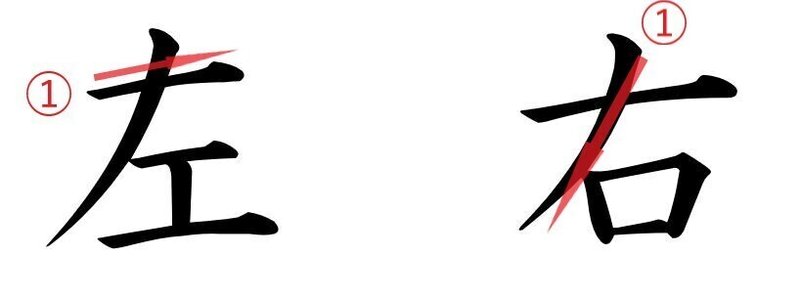

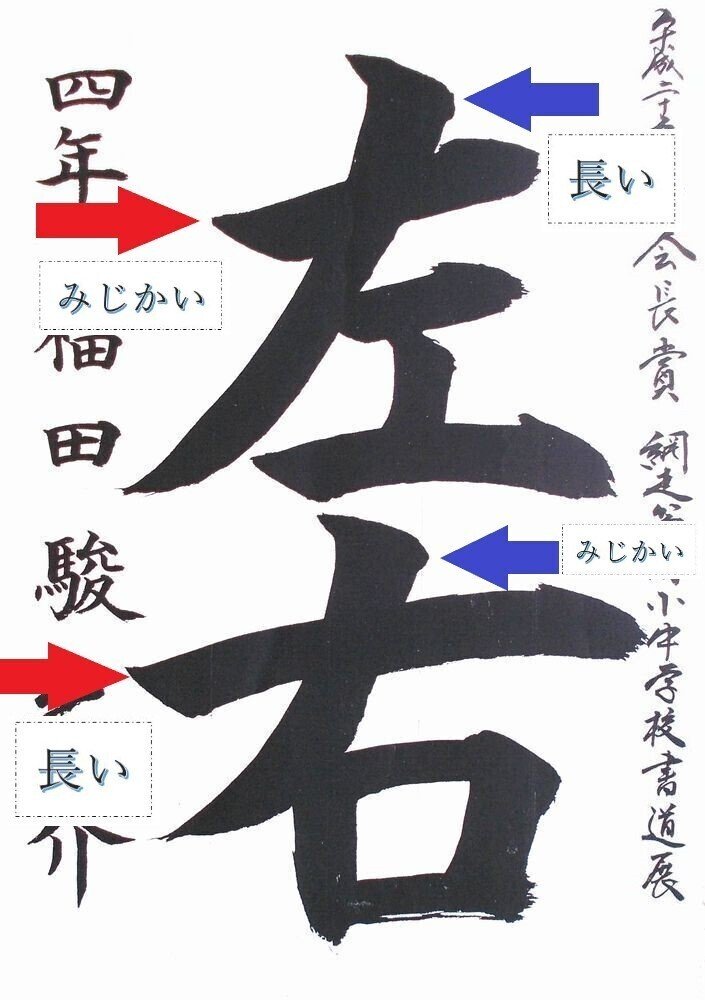

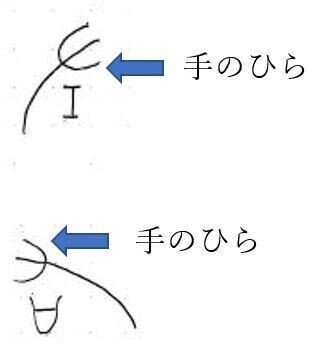

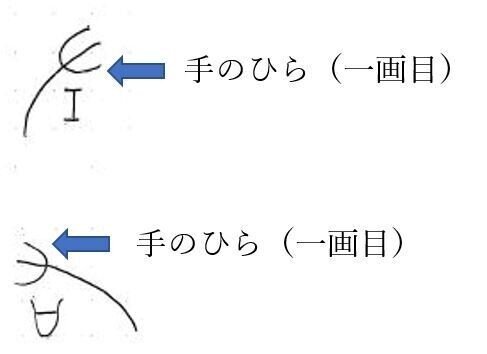

4.左と右

【大人でも書き順を間違いやすい漢字】としてよく挙がるのが、『左』と『右』です。

形は似ているのですが、書き順が違うんですよね。

よかったら、続きを読む前に、メモ用紙などに『左』と『右』を書いていただけませんか。

そして、一画目に「★」をつけて、マーキングしておいてください。

(解答は、少しスクロールしたあとにありますよ)

いかがでしょうか?

また、【左払い】【横線】の長さも違います。

画像の出典元:https://maki9208.blogspot.com/2018/08/blog-post_16.html

(矢印などは、私が加えました)

なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

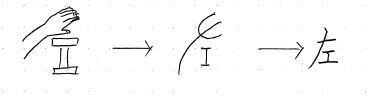

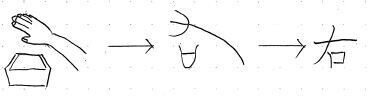

この違いも【成り立ち】を知れば理解できます。

―――――――――――――――

◆左

◆【成り立ち】左手の形と、祈りごとをするときの呪具

―――――――――――――――

―――――――――――――――

◆右

◆【成り立ち】右手の形と、神への祈りの言葉(祝詞)を入れる器

―――――――――――――――

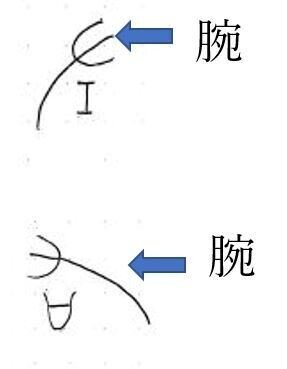

成り立ちをみると、『左』も『右』も、長い部分は【腕】なのです。

また、短い方は、【手のひら】を表しています。

書き順が違うのは、『左』も『右』も【手のひら】を先に書いているからなのです。

小学生~中学生のお子さんがいらっしゃる方は、ぜひ『左』と『右』の書き順をチェックしてあげてください。

もし違っていたら、この【成り立ち】も説明すると、書き順の間違いがグッと減りますよ。

漢字に興味を持つきっかけになるかもしれません😀

5.右手と右手を重ねると・・・・・・?

最後は、クイズです。

手と手を重ねた様子を成り立ちとした漢字あります。

それは、何でしょうか?

これだけでは、難しいですよね。

では、次に、絵画的にします。

これでも、まだまだ難しいでしょう。

さらに、線にすると・・・・・・

だいぶ近づいてきました。

形も変えて・・・・・・

鋭い人なら、この段階で気づくかもしれません。

【手と手を重ねた様子】というのも、ポイントです。

👇👇解答👇👇

そう、『友』です。

『友』という漢字の成り立ちは、【手を重ねた様子からできている】のですね。

6.まとめ

無機質な漢字が、何か温かみのある存在に変わったのではないでしょうか?

手書きする際、書けない漢字や意味が覚えにく漢字があれば、ぜひ【成り立ち】を調べてみてください。

漢字に対する理解が深まりますよ。

―――――――――――――――

👇👇この記事を書いた人👇👇

―――――――――――――――

【参考文献一覧】

◆新井重良『偏旁冠脚 図説 漢字がわかる字源事典』木耳社/2009年

◆白川静『新訂 字統』平凡社/2004年

◆セシリア・リンドクィスト『漢字物語』木耳社/2010年

◆小山鉄郎『白川静さんに学ぶ 漢字は楽しい』白川静監修/共同通信社/2006年

◆出口汪『本当は怖い漢字の本』水王舎/2017年

◆福井県教育委員会編『白川静博士の漢字の世界へ―小学校学習漢字解説本』平凡社/2011年

◆山田勝美『漢字の語源』角川書店/1976年

◆山元史也『神様がくれた漢字たち』白川静監修/理論社/2004年

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆