百鬼夜行絵巻の謎 (集英社新書ヴィジュアル版)

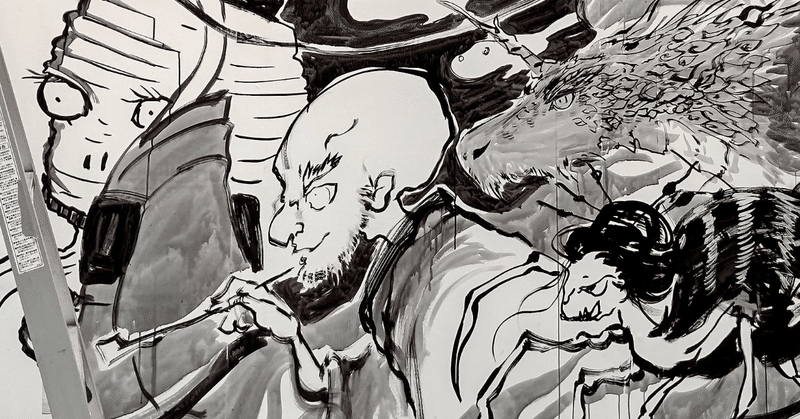

室町時代から江戸時代にかけて、日本では、「百鬼夜行絵巻」と呼ばれる絵巻が、たくさん描かれました。それについて、書かれた本です。

この本は、集英社新書ヴィジュアル版の中の一冊です。ヴィジュアルの名のとおり、全体を通じて、さまざまな絵巻の絵が、詳しく載っています。しかも、すべてカラーです。

妖怪が好きな方なら、必見です。見ているだけで、楽しいでしょう(^^)

二〇〇七年の七月に、これまで、世に知られなかった百鬼夜行絵巻が発見されました。「百鬼ノ図」と呼ばれるものです。

「百鬼ノ図」は、これまでの百鬼夜行絵巻の研究を、塗り替えるものでした。この絵巻により、百鬼夜行絵巻が、いつ頃、どのようにして生まれ、どのように発展してきたのかが、おぼろげながら、わかってきたのです。

本書では、「百鬼ノ図」を用いた研究の過程を見ることができます。他の百鬼夜行絵巻についても、多々、言及されています。

本書に沿って、いくつもの絵巻を眺めてゆくと、妖怪の視覚的イメージが、どのように生まれて発展していったのかが、わかります。

ただし、根本の疑問「なぜ、百鬼夜行絵巻が描かれたのか?」は、解かれていません。これを、もの足りなく思う方もいるでしょう。

また、一つ一つの妖怪についても、突っ込みが足りないと感じる方がいると思います。

個人的に、新書という形態では、これが限界かなと感じます。もっと深掘りするなら、別の形態になるでしょう。私は、これで、満足しました(^^)

以下に、本書の目次を書いておきますね。

「百鬼ノ図」

はじめに

「百鬼夜行絵巻」と「妖怪絵巻」 / 混乱し複雑化する諸伝本 /

「百鬼ノ図」との衝撃的な出会い / 全体の三分の一が黒雲のシーン

第一章 すべては日文研本「百鬼ノ図から始まった!

(1)「百鬼ノ図」と中世

祖本は室町時代にさかのぼる可能性 /

中世的な絵巻がもう一つ――京都市立芸術大学蔵「百鬼夜行絵巻」 / など

(2)次々にわかってきたこと

もう一つの関連絵巻での発見――大倉集古館蔵「百鬼夜行図」 /

「模本」「祖本」「原本」とは / など

第二章 「謎」だらけの百鬼夜行絵巻

(1)「謎解き」の歴史

ミッシングリンクを求めて / 幕末・明治の研究から――九本の伝本 / など

(2)本格的な「謎解き」

近年の研究――二つの流れ /

「謎解き」の始まり――小松茂美氏の研究 / など

第三章 百鬼夜行絵巻の全諸本が分類できる

(1)四つの系統がある

分類基準の四作品――真珠庵本、日文研本、京都市芸大本、兵庫県歴博本

/ 数多い真珠庵本系統の模本 / など

(2)組合せの着眼点

四つの折衷型 / 頭が烏帽子か蛸か / など

第四章 妖怪イメージ誕生の秘密

(1)擬人化と妖怪

妖怪の三つのカテゴリー /

動植物の擬人化――「鳥獣人物戯画」との類似 / など

(2)戯画から妖怪へ

「妖怪」とは何なのか? / 擬人化と妖怪化 / など

(3)妖怪の出現を描く

夜のなかの闇 / 怨霊出現、一天にわかにかき曇る / など

おわりに

系統樹の書き換えと中世制作の祖本 /

「擬人化」の問題と物語の幻想化、妖怪化 /

「戯画」と「妖怪画」、擬人化と獣化・鬼化 / 妖怪物語絵巻と妖怪図鑑化

あとがき

参考・引用文献

百鬼夜行絵巻分類別所蔵元リスト

図版協力

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?