「元旦の午後」は間違った日本語なのか?(完結)

前回、七世紀から十七世紀中葉までに成立したとされる漢籍の、現存する十世紀以降の刊本を底本として文字起こしされた「漢籍電子文獻資料庫」サイトのデータを基に、「元旦」の用例を眺めてみた。

ざっとまとめてみると:

正史、いわゆる「二十四史」に含まれる勅撰資料が目立つ

史書の記事としては宮廷での新年の朝儀、著名人物伝の逸話、特筆すべき奇聞のいずれか

小説や随筆のような一般書が意外なほど少ない

儀式については、それがおこなわれていた時間帯がわからないと「元旦=元日」か「元旦=元日の朝」か判断がつかない

「元旦之朝」や「十二月晦」の「明日,元旦」といった、明らかに「元旦=元日」とおもわれる例がある

節日の日にちと同列で「元旦」が使われているようにみえる例がある

なんらかの事件が起こったり終わったりした日を指して「元旦」といっているようにとれる例がある

「元旦」が「元日」「元日の朝」のどちらにも解釈できる例が多く、明確に「朝」に限定した使い方はみつからなかった

……という感じだろうか。

なお余談だが、「元旦之朝」という用例のあった『北史』・『隋史』の「列傳」に出てきた「蕭吉」という人物は、☟「百科知識」サイト記事によれば梁朝皇族の出で、隋朝に仕えた陰陽師だそうだ。

「元旦之朝」の部分を含む原文もここに紹介されているが、これは彼の著書としてしられる『五行大義』に書かれていることと共通する箇所が多い、とのこと。同書の研究でしられる中村璋八

は、この記事はこの本そのものを皇帝に献上したことをいっている、とみておられたらしいことも書かれている。

古代王朝宮廷での「朝儀」「朝會」

閑話休題、新年の「朝儀」「朝會」という儀式の時間帯については、関連する「元旦」用例が多いだけに、この際把握しておきたいところだ。

『立命館東洋史學』第37号(2014年)に載った松本保宣「唐末五代前半の朝儀について ―入閤・起居・朝儀を中心に―」

を読むと、p. 18に

……それに対して「近年已来」では、正殿に出御しない日でも、午前七時

から十一時ごろまで、朝臣が退朝しないで立班していたことがわかる。……

p.19の引用書き下し文中には

……君上政を思い、猶お自ら衣を未明に求め、下の爲に服勤す。固より合に假寐して旦を待つべし。宜しく御史臺を令て、徧く文武兩班に示せ。此れより、毎日早く朝參に赴き、職司既に整齊を得ば、公事的として壅滞無し。……

とある。また、同誌第43号(2020年)「五代後唐期の中興殿と延英殿:五代聴政制度初探」

には、p.30に

……その翌月、『新五代史』巻三七、伶官伝に、

李嗣源兵反、……至午時帝崩。

李嗣源の兵反し、……午時に至りて帝崩ず。

とあり、李嗣源(明宗)の反乱と荘宗の最後を伝える。中興殿に群臣を朝会させ、宰相と聴政した日の午後であった。……

というくだりがみえる。

つまりこれは実際、朝におこなわれていたものらしく、そうするとこの「朝」字が「朝廷」を意味するのか「晨旦」を意味するのか、はたまたその両方を含んでいるのか、かえってよくわからなくなってくる……。

ただ、☝前者p.11「三、後唐の朝儀」のところの引用書き下しに

……豈に終日朝に趨くに、曾て一拜もせざる可けんや。……

とあることからすると、やはりこの「朝」は、時間帯とは関係なく「朝廷」の意味なのでは、という気はする。

また「大朝会」についても、唐代は「元旦・冬至」、五代には「元旦・冬至・五月一日」に執り行われた行事、とp.20「おわりに」のところで説明されていることからして、「朝儀」「朝會」について言及される「元旦」は、「元日の朝」ではなく「元日」を意味しているとおもわれる。

そうしたことを考えあわせると、漢籍での記述も同様の意味なのではないか、という考えについつい傾いて、おおむね「元旦=元日」の意なのかな、という気がしてくる。

清朝代(〜二十世紀初期)の「元旦」用例

そうはいっても漢籍の下限とされる民國期の手前まで、まだ200年以上も先があるので、予断なく用例をみていくことにしよう。どこかで「元旦=元日の朝」が出てくる可能性はある。

前回の記事を公開してしまってから、そういえば歴史地図を貼っておいた方がわかりやすいな、と気づいたので、魏晋南北朝まで遡って追加してある。

さて時代区分「清」で検索すると、一番多いのが「正史」類の『清史稿』で、「筆數(「元旦」が出てくる章の数)」49、「命中(「元旦」用例の数)」89、とゆーとんでもない数がww

そのほかに「小說」として『醒世姻緣』『鏡花緣』、「筆記」類として『閱微草堂筆記』、あとは「地理」類として『武林理安寺志』『金山龍遊禪寺志略』『勅賜聖因接待寺志』『雲門顯聖寺志』『先覺寺志略』『勅建淨慈寺志』『武林靈隱寺志』『增修雲林寺志』『崇福寺志』『光孝寺志』『重修昭覺寺志』『雪竇寺志』というお寺の縁起誌ばかりぞろぞろ出てくる。

手始めに、その「少ないもの」からみていこう。明末淸初の十七世紀中期成立とされる『醒世姻緣』。

第77/103筆: 醒世姻緣 / 第二回 晁大舍傷狐致病 楊郎中鹵莽行醫

段38 ...謝楊古月,也就沒得工夫出門。算計一回,等到元旦出去拜節,就兼了謝客。正是日短夜長的時節... 30頁

第78/103筆: 醒世姻緣 / 第三回 老學究兩番託夢 大官人一意投親

段42 ...床上,一個在窗下炕上,哼哼唧唧的不住。過了元旦初二早晨,只得又去請楊古月來看病。 楊... 33頁

第79/103筆: 醒世姻緣 / 第三十六回 沈節婦操心守志 晁孝子刲股療親

段718 ...,直等到二十九日晚上,方纔催完交進。 次日元旦,縣官拜過了牌,脫了朝服,要換了紅圓領各... 468頁

第80/103筆: 醒世姻緣 / 第七十八回 陸好善害怕賠錢 寧承古詐財捱打

段1320 ...。就是大老爺家奶奶,也還有個節令,除了正月元旦,十五元宵,二月十九觀音菩薩聖誕,三月三... 954頁

ひとつ目は、「新年を迎える準備があれこれと忙しく、「元旦」にお年始回りにいくまでは外に出かけることができなかった」という意味ではないかと。「正是日短夜長的時節,不覺的到了除夕,……(多分、「日が短くて夜が長い時節だからいつの間にか「除夕」になっていた」という意味)」と続いていることからして、「朝」という意味合いはどちらかといえば薄い気がする。

ふたつ目は「「元旦」が過ぎて正月2日」ということ。これは日にちをいっているとおもう。

みっつ目は「次の日の「元旦」」。ひとつ前の段落の終いが「二十六日做起,直等到二十九日晚上,方纔催完交進。(「26日から始めたその仕事は29日の晩までに片づけた」という意味かと)」となっているので、おそらくこの年末は小の月で、その次の日に年明けを迎えた、ということだろうとおもうから、これは日にちではないかしらん。

よっつ目は「正月元旦,十五元宵,二月十九觀音菩薩聖誕,三月三王母蟠桃會,四月八浴佛,十八碧霞元君生日,七月十五中元,十月十五下元,十一月冬至,臘八日施粥」と節日が列挙されているくだりだから、これは日にち。

十八世紀後期成立の『閱微草堂筆記』

は3ヶ所。なお「筆記」という分類は「筆記小說」、つまり随筆の意味とおもう。

第86/103筆: 閱微草堂筆記 / 卷六 / 灤陽消夏錄六

段273 ...關帝之籤。莫靈於正陽門側之祠。蓋一歲中。自元旦至除夕。一日中自昧爽。至黃昏。搖筒恒琅琅... 3318頁

第87/103筆: 閱微草堂筆記 / 卷十七 / 姑妄聽之三

段836 ...女。亦慎勿露形。果似有黑物。瞥然逝。後每逢元旦。輒聞窗外呼曰。綠雲叩頭。 蒙古以羊骨... 3636頁

第88/103筆: 閱微草堂筆記 / 卷二十一 / 灤陽續錄三

段958 ...佃戶商龍之子。甫死即生於鄰家。未彌月能言。元旦。父母偶出。獨此兒在襁褓。有同村人叩門云... 3723頁

ひとつ目は「「元旦」から「除夕」まで」。その前の「一歲中」に対応しているのだろう。「除夕」は「大晦」の意味らしいが、「元旦」の対語でもあるようなので、もし「元旦=元日の朝」ならば「大晦日の夕」ということになるのかな。次に「一日中自昧爽。至黃昏。(明け方から夕暮れまで一日中)」とあるからその可能性は結構あるが、もし「元旦=元日」だったとしても、文意自体はさして変わらないとおもう。

ふたつ目は不思議な声が聞こえる怪異をあつめた物語のようだ。「綠雲」というのは狐の婢の名。「元旦」の度に窓の外から、恩のある婦人に向かって「挨拶にきました」という声が聞こえるようになった、というくだりらしい。朝なのかどうかはわからない。

みっつ目は生まれ変わりの伝奇。ある家の、まだおむつをしている赤ん坊は生まれた時からことばをしゃべることができ、それが実は隣の家で亡くなったばかりの人の転生で、近所の人が「元旦」両親の留守中に挨拶に訪れたとき、「戸口は開いているから入って休んでいってよ」と応えた、という話。お年始回りだから「朝」の可能性はあるが、判断できない。

今度は十九世紀初期成立の『鏡花緣』。

第89/103筆: 鏡花緣 / 第三十一回 談字母妙語指迷團 看花燈戲言猜啞謎

段32 ...,不冷不熱,正好過年;因此把八月初一日改為元旦,中秋改為上元。此時正是元宵佳節,所以熱... 126頁

第90/103筆: 鏡花緣 / 第六十一回 小才女亭內品茶 老總兵園內留客

段62 ...,乃多壽之木,故可常服。道家以之點湯當茶,元旦以之浸酒辟邪,皆有取於此。麝食之而體香,... 247頁

第91/103筆: 鏡花緣 / 第八十七回 因舊事游戲仿楚詞 即美景詼諧編月令

段89 ...,四羊,五牛,六馬,七人,八穀之說。大約自元旦至初八日總宜晴和為佳;即如初五為牛,若是... 361頁

ひとつ目は「原來此處風俗,因正月甚冷,過年無趣,不如八月天高氣爽,不冷不熱,正好過年;因此把八月初一日改為元旦,中秋改為上元。」、つまり「この土地では正月は寒過ぎるが8月ならばちょうどよい季候で、年越しを祝うにはもってこいだったため、8月1日を「元旦」、中秋を「上元(元宵節)」にすげかえたのだった」という意味かとおもう。だからこれは日にちのこと。

ふたつ目は「柏」の葉を食用にする話で、「蓋柏性後凋而耐久,稟堅凝之質,乃多壽之木,故可常服。道家以之點湯當茶,元旦以之浸酒辟邪,皆有取於此。」、つまり「「柏」は丈夫な木で葉が一年中手に入るため、常用されていた。道教家はお茶にして飲み、「元旦」には厄除けとしてこれを酒に浸したものを使った」というくだり。朝なのかどうかは、はっきりしない。

みっつ目は七草粥をいただく「人日」の節句の由来を説明しているところで、「「元旦」から正月8日あたりまでは、だいたいよいお天気の年が多い」の意だとおもうので、これは日にち。

年始の8日それぞれに「一雞」「二狗」「三豬」「四羊」「五牛」「六馬」「七人」「八穀」と宛て、もし荒天になるとその日に宛てられた動植物が病気になる、という説が『魏書』に載っていることがここに紹介されている。そうした考えから、7日に薬草入りのお粥を食べる風習が生まれたらしい。

さて、12本もある寺誌だが、いいまわしが古いのかことばが難しいのか、ぱっと見で意味がつかみづらいものが多く、マトモに華語を学んだことがなく場当たりで大意をつかんできただけの者には荷が勝ち過ぎるし、意味がとれても時間帯についての言及がないものを取り上げてもあまり意味がないとおもうので、一応「……こうかな?」と推論できるもののみ掲げてお茶を濁しておこう。

『雲門顯聖寺志』。

第83/103筆: 雲門顯聖寺志 / 法統志 卷四至七 / 卷五 / 雲門顯聖寺住持瑞白雪禪師法語 ..[清雍正十三年 (1735) 刻本 本書與法鼓文理學院合作製作]

段172 ...有進云如何是向上事師云踢斷五雲溪小叅方纔過元旦不覺三十日梅蕋已飄空堤柳含烟綠林遠和風輕... 14-1頁

第84/103筆: 雲門顯聖寺志 / 法統志 卷四至七 / 卷五 / 雲門顯聖寺住持爾密澓禪師法語 ..[清雍正十三年 (1735) 刻本 本書與法鼓文理學院合作製作]

段180 ...得紫羅帳裏亂撒真珠衆中儻有拾得者出來呈似看元旦上堂昨日滿天和氣百艸萌芽篆不雕之心印今朝... 20-2頁

第85/103筆: 雲門顯聖寺志 / 法統志 卷四至七 / 卷七 / 雲門顯聖寺住持百愚斯禪師法語 ..[清雍正十三年 (1735) 刻本 本書與法鼓文理學院合作製作]

段197 ...見道獅兒哮吼祖父俱喪淸化和尚結椎師下座丁酉元旦上堂師云鳥語初調山光明媚昨日送殘年今朝迎... 3-2頁

ひとつ目は「「元旦」を過ぎ三十日を覚えず……」かな? だとすれば日にちのようにおもえる。

ふたつ目とみっつ目とは、「元旦」に本堂に上った際の、「昨日」の大晦と「今朝」との心持ちの比較をしての文のようにおもえる。「朝」なのか「日」なのか、どちらともとれる気がする。

『雲居聖水寺志』。

第93/103筆: 雲居聖水寺志 / 卷一 / 建置 / 常住祭祀法產 ..[清光緖十八年錢塘丁氏重刻本 本書與法鼓文理學院合作製作]

段108 每年正月元旦上殿供菜花菓連中峰殿六桌祝 聖之燭大小共四觔燒餅百枚分給上殿眾僧寺長維那雙股撞鐘擂鼓各一股二月朔日送香悉照元旦辦事清明上中峰殿祠堂供菜三桌銀錠六千黃紙三角七月望冬至節悉照上行事二月十九日禮觀音懺一永日香燭供給輪流值事四月八日 17-2頁

割註に2ヶ所「元旦」が出てくるので、そこの全文を引っ張ってみた。何日にどういう行事をおこなうか、という説明だとおもうのだが、「二月十九日」「四月八日」とかと同じ扱いとすれば日にちだろう。

『光孝寺志』。

第101/103筆: 光孝寺志 / 卷之九 語錄志 / 天然和尚語錄 / 順治乙丑廣州宰官紳士請訶林開堂 ..[民國二十四年廣東編印局重刊上海中華書局排印本 本書與法鼓文理學院合作製作]

段435 己丑歲元旦新復風旛堂陞座示眾年新月新日新風旛堂亦新訶林與大眾遘此一會心目豁然各各將謂自無而有慶快生平亦還知年年此年月月此月日日此日昔之風旛堂今之風旛堂曾無得失豈有去來... 23-1頁

イマイチよくわからないものの、「新年新日」「還知年年此年月月此月日日此日」などという文言が出てくることからすると、日にちなのかな〜? という気もする。

なお「風旛堂」というのは、☟このような塔のことを指すようだ。

『雪竇寺志』。

第103/103筆: 雪竇寺志 / 卷之五 法要 / 中 / 石奇通雲禪師 ..[清乾隆年刻本 本書與法鼓文理學院合作製作]

段412 ...鋤頭步行騎水牛呵呵呵只是尋常那一頭一喝下座元旦上堂新歲今朝新舊歲昨日舊新舊總拈却普請共... 10-1頁

「新歲今朝新舊歲昨日舊」とあることから、「元日」「元日の朝」どちらにも解釈できそうだ。

寺誌はこの辺であきらめて、『清史稿』に移ろう。

とはいえ、今までと同じやり方では、ご覧になる方も書く方もタイヘンだし、それにごちゃごちゃして結局よくわからないことになりそうだ。要は用例の傾向さえつかめればいいわけだから、分類して例をひとつだけ掲げ、それぞれの用例数を勘定して片づけよう。

第一に、「冬至」「歲除」「萬壽」などの節日と同列に扱っている例。

第17/103筆: 清史稿 / 志 凡一百三十五卷 / 卷八十五 志六十 / 禮四 吉禮四 / 奉先殿 ..[底本:關外二次本]

段6146 奉先殿 順治十三年,詔建景運門東北,前後各九楹,如太廟寢制。中為堂,左神庫,右神廚。明年殿成,世祖躬妥神位,讀祝大饗。定制,元旦 、冬至、歲除、萬壽、冊封、月朔、望,奉神位前殿,帝親行禮,供獻如太廟大饗儀。唯立春、上元、四月八日、端陽、重陽皆尋常節,國忌、清明、霜降、十月朔屬哀慕期,親祭,不贊禮、作樂。七夕如常供。四月八日、七月望日陳素果。月薦新,帝親獻。2565頁

段6147 凡常例供獻,後殿行之。饗太廟畢,行躬告禮,上香燭。又定日供湯、飯、果、肉各五盤。 元旦、萬壽,請太廟後殿四祖、四后神位至奉先殿,與列聖、列后合饗。其後罷奉請,就太廟後殿祀之。是歲冬,御經筵,上親祭焉。〃

こういうのは、明らかに日にちだとおもう。これが20例あった。

第二に、「除夕」と同列に扱っている例。

第9/103筆: 清史稿 / 本紀 凡二十五卷 / 卷二十四 本紀二十四 / 德宗 載湉 二 / 光緒二十六年 ..[底本:關外二次本]

段3655 ...西陵,太常寺派員祭壇廟。尋令今歲除夕、來歲元旦祀典,並遣代行。趣近省解京餉給在京官弁俸... 936頁

これは「朝」「夕」が意識されているのかどうかわからない。これが3例。

第三に、「朝賀」「朝賀儀」「朝儀」について書かれた例。

第26/103筆: 清史稿 / 志 凡一百三十五卷 / 卷九十四 志六十九 / 樂一 / 總論 ..[底本:關外二次本]

段6633 太祖肇啟東陲,戡亂用武,聲物弇朴,率緣遼舊。天命元年,即尊位瀋陽,諸貝勒群臣廷賀上壽,始制鹵簿用樂。八年,定凱旋拜天行禮筵宴樂制。太宗天聰八年,又定出師謁堂子拜天行禮樂制、元旦朝賀樂制。九年,停止元旦雜劇。先是梅勒章京張存仁上言:「元旦朝賀,大體所關,雜劇戲謔,不宜陳殿陛。故事,八旗設宴,惟用雅樂。」從之。2733頁

これは☝の「朝賀」「朝儀」に関する論文からすると、日にちの可能性がある。これが6例。

第四に、「朝」とは書かれていない「賀」「慶賀」「儀」「宴儀」「宴」「禮節」「禮」「拜」についての記述(ただし既に挙げたものは除く)。

第20/103筆: 清史稿 / 志 凡一百三十五卷 / 卷八十八 志六十三 / 禮七 嘉禮一 / 太皇太后 皇太后 皇后三大節朝賀儀 ..[底本:關外二次本]

段6291 ...乾隆十二年,定慶賀皇太后許二品命婦入班,尋諭世爵朝賀增入男爵。嘉慶二十五年,諭值皇太后三大節,將軍、督、撫、提、鎮具表慶賀,罷遞黃摺祝文。道光元年元旦,大學士先進皇帝慶賀表文,帝始率群臣詣宮行禮。同治元年,皇太后、皇帝同御慈寧宮受賀,明年,改御養心殿。... 2626頁

新年の「朝賀」「朝儀」と同じことではないかとおもうのだが、確証はないので別にしておく。これがひっくるめて19例。

残りは日食があった話など、「日」なのか「朝」なのかについての判断材料に欠けるようにおもえる例なので省略。

なおもし「漢籍電子文獻資料庫」サイトに興味を持たれた(奇特な)方があれば、是非ご自身でいじってご覧になることをおススメしたい。

無料版の操作はシンプルなので説明はいらないとおもうけれども、もし必要があれば、逢甲大學圖書館で公開しておられるものがわかりやすいのではないかしら〜ん。☟の一番下のリンクから「使用指引」PDFをどうぞ。

十八世紀中期清朝欽定百科事典の「元旦」用例

ここまで「中國哲學書電子化計劃」・「漢籍電子文獻資料庫」両サイトで「元旦」をキーワードに検索してきたが、明らかに「元旦=元日の朝」という用例は、結局見つけることができなかった。

しかしもうひとつ、「元旦」用例マシマシ全部載せ、という感じの資料があったので、それをみておくことにしよう。

康熈帝の命により編纂され、雍正帝のときに増補されたという巨大な類書『古今圖書集成』。我が国でいえば『古事類苑』

に相当する、古今のさまざまな資料から各項目ごとにそれぞれに関係する記述を引っ張ってきて並べた、一種の百科事典だ。全部あわせると10000巻、冊子にして800冊ほどもあるらしい。

これのうちの「曆象彙編」中「歲功典」に、「元旦部」という項目が立っていて、これだけで4巻を占めているのだ。

「中國哲學書電子化計劃」サイトにも、民國二十三年(1934年)影印版が載っている。

にもかかわらず「元旦」で検索してもヒットしないのは、全く文字起こしされていないからだ。

第〇一七册に収められている「歲功典」第二十一〜二十四卷が「元旦部」にあたる。

版面全体を眺めながらめくっていくには便利だが、テクストデータがないのと影印がやや不鮮明なのとが難点。

テクストデータを利用なさりたい場合は、オンラインデータベースの併用がよいだろう。漢籍での調べモノに重宝する二次資料としては欠かせないとみえて、あちらこちらの図書館などでそうしたサイトを立ち上げておられるようだが、ちょこちょこっと調べるだけならば使い勝手はそこそこでもユーザ登録とかしなくて使えるところが楽ちん。その意味で、大鐸資訊+鼎文書局の「古今圖書集成全文資料庫」サイトがよいとおもう。

該当箇所のPDFは鮮明だし、文字コードのない難字は画像で表示してくれる(ただし「竃」が別の字の小篆で出てきたり、少し妙な置き換えのところはある)ので、結構便利……だが、影印とテクストデータとを同時に表示する機能がないのが残念。あと、デフォルトのフォントサイズが小さめなので、ブラウザでポイント数を上げた方がみやすいかもしれない。

陳郁夫+故宮博物院+東吳大學「故宮東吳數位古今圖書集成」もシンプルで、テクストデータをひろうのにはよいかも。

ただし影印はない。それと、本文部分を表示している状態でページを次々めくっていけず、ひとつ前の画面に戻らないとならないので、広範囲を眺めるにはやや面倒くさいかもしれない。

卷二十一「彙考一」は、後漢から明にいたるまでの新年朝儀の次第についてがあつめられている。

1. 曆象彙編--歲功典--元旦部--彙考一 (第二十一卷)[目錄/全文]

http://140.137.101.73/bookc/ttsdbook.exe?1;25779;10;;;1@@17110

書き出しの部分は説明で、「按」から後が原典から引っ張ってきた部分だ。

過去の文献から引いた箇所には「正旦」「朔旦」「三朝」「元正」「正月朔」「元日」などは出てくるが、「元旦」が一例もない、というのは意外だった。

卷二十二「彙考二」は、さまざまな資料からあつめられた朝儀次第以外の「元旦」関連事項が載っている。

2. 曆象彙編--歲功典--元旦部--彙考二 (第二十二卷)[目錄/全文]

http://140.137.101.73/bookc/ttsdbook.exe?1;25779;10;;;2@@9335

『史記』の「天官書正旦占」には「旦」だけ、『四民月令』には「正月之旦」という例がみられる。

地誌書には、

『直隸志書』「宛平縣」の「元旦五鼓時」

同「昌平州」の「元旦昧爽」

同「平谷縣」の「元旦五更」

『山東志書』「黃縣」の「元旦五夜早起(<「早起き」ではなく「早朝」の意)」

『江南志書』「松江府」の「元旦侵晨」

『浙江志書』「長興縣」の「元旦夙」

などのように明け方や早朝を示す語と組み合わせた用例がある一方、

『直隸志書』「肅寧縣」の「元旦子時」

『山西志書』「盂縣」の「元旦夜半」

『江南志書』「泰州」の「元旦寅夜」

『浙江志書』「烏程縣」の「元旦晚」

と明らかに「朝」ではない時間帯の記述がある。「子時」は午前0時あたりだし、「寅夜」は真夜中の意味だ。

華語の時間の古い名称については、☟にまとめて説明がある。

你知道古代子時是現在什麼時間嗎?:每日頭條

https://kknews.cc/astrology/mo4qe46.html

つづく同巻の「藝文一」には「元旦」はない。

3. 曆象彙編--歲功典--元旦部--藝文一 (第二十二卷)[目錄/全文]

http://140.137.101.73/bookc/ttsdbook.exe?1;25779;10;;;3@@30793

第二十三卷「藝文二」

には圧倒的に「元日」が多くて、「元旦」は詩題に使われているものがちらほらみられるくらいだが、李東陽に「元旦早朝」というのがある。

次の「選句」

5. 曆象彙編--歲功典--元旦部--選句 (第二十三卷)[目錄/全文]

http://140.137.101.73/bookc/ttsdbook.exe?1;25779;10;;;5@@845

のところに、例の蕭子雲の「介雅」3首目前半が出てくる☆

そういえば「梁三朝雅樂歌」についてはその後、國家圖書館「古籍與特藏文獻資源」サイトで公開されている郭茂倩『樂府詩集』至正元年(1341年)版

卷十四「燕射歌辭」の八丁裏(p.352)「梁三朝雅樂歌」のところで、ちゃんと「四氣新元旦……」となっているのが確認できた。北京圖書館には宋本があるらしいのだが、出版物として発売されているためか、インターネット公開はされていないようだ。

卷二十四の「紀事」

6. 曆象彙編--歲功典--元旦部--紀事 (第二十四卷)[目錄/全文]

http://140.137.101.73/bookc/ttsdbook.exe?1;25779;10@@10709

には、二段目のところに「鬼谷子元旦之夕汛掃……」という記事がみえる。「汛掃」は水で洗い流したり掃いたりして清めること。

「雜錄」

7. 曆象彙編--歲功典--元旦部--雜錄 (第二十四卷)[目錄/全文]

http://140.137.101.73/bookc/ttsdbook.exe?1;25779;10;;;7@@20129

の終いの方に、「農桑撮要北方莊家正月元旦夜……」という用例がみえる。

最後の「外編」

8. 曆象彙編--歲功典--元旦部--外編 (第二十四卷)[目錄/全文]

http://140.137.101.73/bookc/ttsdbook.exe?1;25779;10;;;8@@5230

には「元旦」は出てこない。

明け方を指す語を「元旦」とともに使っているのを「元日の早朝のこと」と見做すか「元日朝の特定の時間帯」をいっていると捉えるか、ということは考える余地があるかもしれない。

けれども、そもそも「ここに載っているすべてが「元旦」についての記述」と編纂者が見做しているからこそ「元旦部」という名称をつけているわけだから、この類書、ひいてはそれの編纂事業をおこなった当時の淸朝支配者層では「元旦=元日」と解釈していた、と考えてよいのではないかしらん。

民國の決めた「元旦」と「春節」をめぐるごたごた

宣統三年(1912年)11月13日、辛亥革命の結果淸朝を倒した國民黨による民國臨時政府により中華民國が成立した。

太陽暦を導入する方針にしたため、同日をもって「民國元年元旦」とする、という通達がその翌2日、国内各所へ発されたという。

「人人焦點」サイトの「民國時期 南京市民曾被要求廢除舊曆往事採用民國紀年」という記事に、

1912年1月1日,中華民國臨時政府在南京成立,同時決定改用類似陽曆的民國紀年。此舉除了便於記憶、減少歲閏麻煩等,還可與當時國際通行的紀年方法相接軌。次日,孫中山向全國發布《臨時大總統改歷改元通電》:「各省都督鑒:中華民國改用陽曆,以黃帝紀元四千六百九年十一月十三日,爲中華民國元年元旦,經由各省代表團決議,由本總統頒行。」1月13日又頒布《臨時大總統關於頒布曆書令》,要求「一、由政府於陰曆十二月前制定曆書,頒發各省。二、新舊二歷並存。三、新曆下附星期,舊曆下附節氣。四、舊時習慣可存者,擇要附錄,吉凶神宿一律刪除」。內政部隨後奉命頒發了《中華民國元年新曆書》。

とあって、同月13日に孫文が内務部に命じて作らせたあたらしい「曆書」には、曜日をつけた新暦と、それから二十四節気を添えた旧暦の両方が載せられていたらしいことがわかる。

新政府としては淸朝の残りかすは、旧暦にもれなくくっついていた吉凶や二十八宿などの迷信ともども一気に棄ててしまって、さっさとすっきりさっぱりなさりたかったのだろうけれども、永年親しまれている暦をいきなりぶんなげると社会が大混乱に陥るのは目に見えているから、やむなくこうして新旧二つを併存させることになったものとおもわれる。

「中國臺灣網」サイト「風俗禮儀」カテゴリの「民國建立以後才有春節 跪拜與作揖禮節被廢除」という記事には、民國三年(1914年)正月に内務部から袁世凱政権へ「春夏秋冬の四節気それぞれを「元旦」「端午」「中秋」「冬至」と定める」旨上申があったことから、陰暦1月1日を「春節」、陽暦1月1日を「元旦」とすることに正式に決まったことが書かれている。

1914年1月,北京政府內務部在致袁世凱的呈文中提出:“擬請定陰曆元旦為春節,端午為夏節,中秋為秋節,冬至為冬節。”由此,傳統農曆新年歲首在官方意義上正式被易名為“春節”,傳統的“元旦”“新年”的名稱則被安置在西曆的1月1日頭上。

曆法的變革,導致出現了兩個新年,一是西曆元旦的“民國新年”,一是農曆正月初一春節的“國民新年”。元旦到底是個新節日,缺乏歷史傳統,更無民俗內涵作底蘊,而春節卻有兩千年以上的歷史,承載著豐富的文化積澱。民國時期直接將農曆正月初一作為歲首,而稱為春節,符合傳統節日的內在性質,也更容易使廣大民眾所接受。

こうして新暦ベースの「民國新年」と旧暦ベースの「國民新年」のふたつが誕生し、「元旦」は前者、つまり陽暦1月1日を意味する語になったようだ。

このことは、前々回

もちらと取り上げた「今天頭條」サイト記事「元旦與春節的歷史溯源」の「現代意義的「元旦」始於民國」にも次のように書いてあった。

「元旦」一詞真正熱起來,應始於民國。1911年,辛亥革命推翻了清朝政府,結束了長達兩千餘年的封建時代,也結束了惟用天干地支紀年的歷史,進入了西曆(陽曆)與中歷(陰曆)並存的「二元」曆法新時期,以西曆公元為標準紀年,將1912年1月1日確定為民國元年的元旦。

同記事には「歲」と「年」とにはかつて明確な使い分けがあった、というくだりもあってちょっと興味を惹かれたのだが、しかし太陽太陰暦の中で、たしかに陽暦ベースの節気と陰暦ベースの(閏月も含む)「十二月」とが別々のシステムとして併存していたけれども、それぞれをこの二つの字ではっきり分けていたっけ? という「ありゃ?」が☝のところを書いているときに浮かんだのだった。

しかし、今からそこを追っかけると、「農暦と農事暦とは別モノ」とか「木星の公転周期がどうこう」とか、今回のテーマから道を逸れていってしまって帰ってこられなくなりそうなので、また別の機会にゆずることにする。

さておき、☝「中國臺灣網」記事引用の後半にも書かれているように、どうやらこの新しい「元旦」は、一般民衆にはなかなか馴染めるものではなかったようだ。だからこそ、前々回

でも取り上げた随筆集『試看北大才子』の「元旦∙過節」という小品に、筆者の親世代が「你還要過這個破節日,你都成西洋人了。(「おまえはまだ「元旦」なんてインチキな節日なんか祝ってやっているのかい、西洋人にでもなったつもりかね」というような意味か)」と罵っていた、とか「為什麼會來到中國,確實是件叫人頭疼的事。(「中國にとって、「元旦」を頑として受け容れようとしない人々があるのは、全くもって頭の痛い問題だった」ということかとおもう)」との独白、とかがつづられているのだろう。

そして無論、政府側もそのまま放置しておく気はなかったようだ。☝「中國臺灣網」記事にも「其實,民國政府曾經試圖統一使用西曆,將傳統節日習俗全部搬到新的曆法系統中。(その実、民國政府は伝統的な節日や習俗を新暦にすべて取り込むことで、暦を西暦に一本化してしまおうと試みていた)」と書いてある。そして民國17年(1928年)、ついにそれを実現すべく強行手段に訴えて出たらしいのだ。

1928年7月,內政部呈文國民政府,決定“實行廢除舊曆,普用國歷”,“對於舊曆節令,一律不準循俗放假”。當時的國民政府甚至還採取了強令春節期間關門商鋪開門營業等手段,一時間人心惶惶,“將一個歡天喜地的新年,弄出啼笑皆非之狀”。

「每日頭條」サイト記事「民國時期的「廢除春節」風波」には、終いのところに次のように書かれている。

民國政府取消陰曆新年,一度雷厲風行

激進的民國政府曾一度不滿二元曆法結構的存在,試圖全部統一使用公曆,將傳統節日習俗全部搬到新的曆法系統中,過公曆元旦,不過農曆新年。但國民政府推行新曆、廢除舊曆的效果並不理想。1930年,政府重申:「移置廢歷新年休假日期及各種禮儀點綴娛樂等於國曆新年:(一)凡各地人民應將廢歷新年放假日數及廢歷新年前後所沿用之各種禮儀娛樂點綴,如賀年、團拜、祀祖、春宴、觀燈、扎彩、貼春聯等一律移置國曆新年前後舉行;(二)由黨政機關積極施行,並先期佈告人民一體遵照辦理,廢歷新年不許放假,亦不得假藉其他名義放假。」

民國時期的「廢除春節」風波:每日頭條

https://kknews.cc/history/392z9v8.html

そして、当時の状況がこのように描かれている。

民國政府取消陰曆新年,一度雷厲風行。據時人記述,春節期間派警察到關門停業的商店,強迫其開門營業,並將元寶茶及供祀的果品搗毀,有的還要處以罰金,「甚至鄉間售賣曆本的小販,亦一併捉去拘役。一時間人心惶惶,將一個歡天喜地的新年,弄出啼笑皆非之狀」。

民國政府が陰暦の新年を禁止し、巷には嵐が襲った。春節の期間、休んでいる商店には警察がなだれこんできてむりやり営業を再開させ、また節日のお供え物をたたき壊し、罰金を要求した。「田舎では旧暦の暦を売っている小商いが、取っ捕まって牢屋にぶち込まれた。誰もがびくびくしていて、たのしいはずの新年が、悪い冗談のような新年になってしまった」

……と、まぁこんな感じだろうか。さすがにこんな無茶はいつまでもつづけられるはずがなく、それから1年2年もすると騒ぎは収まったようだ。

不過這種做法,一二年後即消失,人們照舊過自己的春節,當局也無可奈何。1934年初,南京國民政府停止了強制廢除陰曆,不得不承認「對於舊曆年關,除公務機關,民間習俗不宜過於干涉」。民間又可名正言順地過農曆春節了。

民國二十三年(1934年)、民國政府はついに陰暦廃絶を強いるのをあきらめ、春節が旧来のすがたに復活したらしい。折角わざわざ新暦の1月1日に建国記念日をすえた政権側としては、「元旦∙過節」にあったように「元旦不是個東西(元旦なんてどうでもいい)」などと口にしてはばからない国民が大勢いる、というのは受け容れがたいことだったには違いない。だが、やはりこういうのは力づくで一気にどうにかできるものではない、ということなのだろう。

その後共産黨政権がとってかわった大陸では1949年、改めて陽暦・陰暦の1月1日が法定の休日として、それぞれ「元旦」「春節」と定められたという。「中時新聞網」サイト記事「你知道元旦的由來嗎?「元旦」一詞最早竟出現在...」の終いのところに、次のように書いてある。

1949年9月27日,第一屆中國人民政治協商會議,在決定建立中華人民共和國的同時,也決定採用世界通用的公元紀年法,即我們所說的陽曆。元旦,指公元紀年的歲首第一天。為區別農曆和陽曆兩個新年,又鑑於農曆二十四節氣中的「立春」恰在農曆新年的前後,因此便把農曆一月一日改稱為「春節」,陽曆1月1日定為新年的開始――「元旦」,並列入法定假日,成為全國人民的節日。

……というわけで、民國建国以降は「元旦」は「陽暦1月1日」という意味になっていることが判明。無論、「元日の朝」という意味ではないだろう。

しかし改めて考えてみると、もし「元旦」という語が一般にとって馴染みのあるものだったら、いくら旧暦から新暦へ移したとしてもこんなにごたごたしなかったのでは……。ということは、たとい公式の史書や類書などには頻繁に使われていても、淸末にはすでに庶民にとって耳慣れないことばになっていた可能性はある……のかな。

「元旦」の由来が、同胞の古代文化に根ざしたものであることを解説した華語サイトが山盛りあるのは、ある意味彼らにとって「新しいことば」だからこそ、なのかもしれないし、かつて新暦に抵抗していた世代が一掃されて、節日のひとつとしてたのしみにする世代が社会の中心になり、こうした記事がひろく受け容れられるようになった結果なのかもしれない。

華語字書に載っていた、「もうひとつ」の「旦」の字義

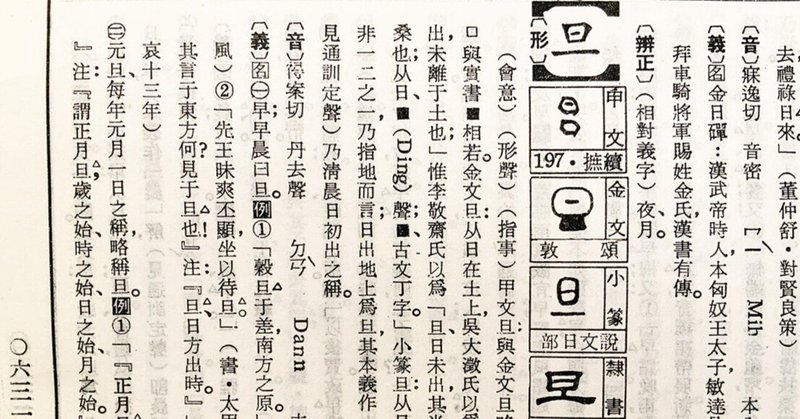

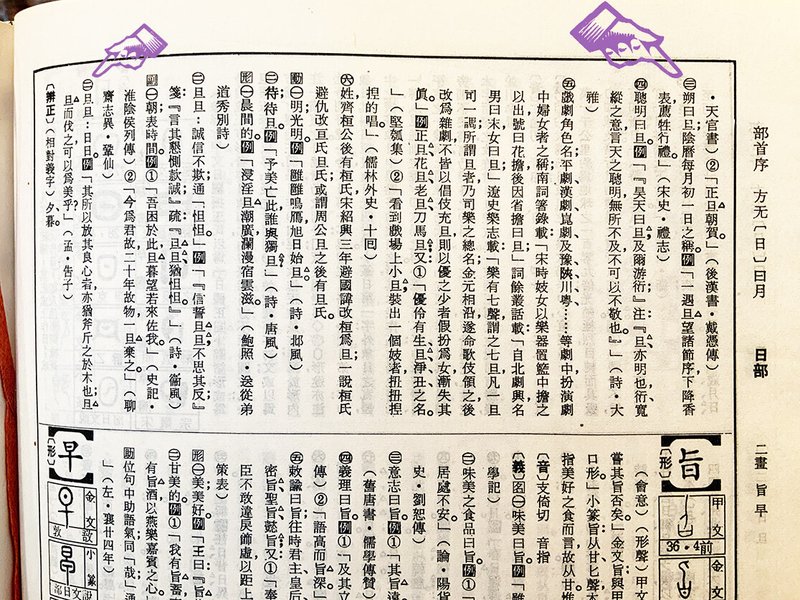

今月に入って、『正中形音義綜合大字典』という華語の大型字書を図版研で収蔵した。

以前から、字義ばかりでなく成り立ちなどについても載っている本格的なヤツがひとつあったらいいな、という話が出ていたのだが、古書価がそれなりにするし、最新版を輸入する手はあるにしても送料が結構かかることを考えるとなかなか踏み切れず……ということでのびのびになっていた。

たまたま最近、その初版を地方の古書店で手の出しやすい値づけで出しておられるのを見つけ、函欠けだったが早速調達したのだった。いずれ新しいものを収蔵することになっても新旧の比較ができるので、2冊ある意味がそれなりにある。

中をみると当時は日本国内にも販売拠点があったらしい。商売としてはうまくなかったのか、現在はこのような形で扱っておられるところは残念ながらないようだ。

民國建国60周年と、版元の創業40周年記念のご企画でもあったようだ。林吾堂の寄せられた序文に「日人諸轍的「大漢和字典」」と、諸橋大漢和について言及があるように、国内のみならず新旧の字書や辞書も意識されての編輯がなされたのではないかとおもう。

ちょうど好いタイミングなので、早速「旦」字をひいてみた。

【旦】〔形〕……

(會意)(形聲)(指事)甲文旦;與金文旦略同古虚初□與實初■相若。金文旦:从日在土上,……小篆旦:从日見一上;一非一二之一,乃指地而言;

日出地上爲旦,基本義作「明」解,(見通訓定聲)乃清晨日初出之稱。

ということで、字の成り立ちとしてはやはり地平線から朝日が昇っているさまを表わし、「あかるい」「よあけ」を示しているようだ。しかし、字義の方をみると……

〔義〕[名](一)早;早晨曰旦。……

(二)元旦、每年元日一日之稱,略稱旦。[例](1)「『正月旦,王者歲首;』注:『謂正月旦,歲之始、時之始、日之始、月之始。』」(史記・天官書)(2)「正旦朝賀。」(後漢書・戴憑傳)

(三)朔曰旦;陰曆每月初一日之稱。[例]「一遇旦望諸節序,下降香表,薦牲行禮。」(宋史・禮志)

……

[副](一)朝;表時間。……

(二)旦旦‥日日。[例]「其所以放其良心者,亦猶斧斤之於木也;旦旦而伐之,可以爲美乎?」(孟・告子)

……

名詞の第一義はたしかに「朝」「夜明け」だが、第二義として「元旦」は「毎年元日の一日のこと」というのがあり、その略称としての「旦」という用法もあることが書かれている。また第三義として「朔」つまり「一日」、そして「陰暦の毎月最初の日をいう」ともある。

また副詞では、第二義として「旦旦」が「日日」、つまり「毎日」のことをいうらしい。こうした字義は、これまでみてきた日本の字書には全くみられなかったものだ。

念のため、「元」字のところもみておこう。

形容詞の第三義「開始的。」の例として、蕭子雲の「介雅」3首目前半が載っていた☆

さらに念のため、「朝」字のところもみておく。

……

〔義〕[名](一)旦曰朝;晨間之稱。……

(二)初時曰朝:最初一段時間之稱。[例]「平旦至食時,爲日之朝;上旬爲月之朝;自正月盡四月,爲歲之朝。」(洪範五行傳)

……

「平旦」は「寅」、「食時」は「辰」の刻をいう。

なお、動詞のところには「旦見;晨間謁見;或讀如潮。」という字義があって、「朝會」のことを思い出させられる。

改めて、「元旦の午後」は間違った日本語か?

思いのほか長い長い旅になってしまったが、日本語と華語の「元旦」について古代から現代までの姿を眺めてみて、それぞれの文化史のなかで何百年もの時を過ごした結果、現代では双方で意味合いが異なっているらしいことがみえてきた。

よくいわれるように、ことばは生き物だ。日本で使われているうちに、本来とは違う意味になった漢語などいくらでもあるから、これはある意味自然ななりゆきといえるだろう。

「元旦」ではなく、『史記』や『漢書』といった古い史書には、「元日旦」という用例が出てくる。

これこそは「元日の朝」であって、しかしこのどちらの史書にも「元旦」は出てこないようだ。「元日の同意語」としての「元旦」は、もしかするとこれが約まって、さらに「旦」のニュアンスが、(同義をもつ「朝」字に、「三朝」という語のそれのように、「〜の最初」という派生義もあるのと同様)本来の「明け方」から「はじまり」のような意味へと少しひろがってできたのかもしれない。(追記:この段落部分は当初、寝惚けて「旦」の字義を誤った認識で解釈してしまっていたものを、翌朝考え直したものに書き換えた。)

その一方、日本へは「元旦=元日」としての文中用例は伝わった一方、『康熙字典』のような華語字典にはその意味が載っていなかったため、☝の「旦」の「もうひとつ」の字義そのものは伝わらなかったとみられる。

日本語版の「旦」字のところは、☟に載せてある。

そして、古い形式の辞書である節用集では、個々の語に必ずしも語義が載っているわけではなく、代わりにその語を構成している文字それぞれの字義が添えてあることが多かった。

☝前々回の終いのところに「にぎやかし」として載せた、文政二年(1819年)刊の大本節用集『都會節用百家通』に載っている「元旦」。これでは漢語本来の意味は把握できないだろう。誰がみたって、「元日の朝」にしかみえない。

この連載の最初のところ

でご紹介した、NHK放送文化研究所サイトの1998年の記事「1月1日の朝は、なぜ「元旦」という?」では「「元旦の夜(午後)」というのは間違いです。」とばさーっと斬り捨てておられたが、その後2005年元日ご掲載の「「元旦の朝」?」という記事

では、

しかし一方で、「重複表現とは言えない」という主張もあります。実際問題として、「元旦」ということばは、一般的には「元日の朝」に限らず「元日」の意味でも使われてきました。国語辞書にも、「元旦」の意味として「元日」を載せているものがあります。たとえば『大辞林』(第三版)には、「元日の朝。元朝。また、一月一日。元日。」と書かれています。したがって、間違いとまでは言えないという考えも理解できます。

と、前世紀末のときよりは軟化しておられるのをみつけた。とはいえ、

ただ、多くの辞典が、冒頭に記した「旦」の捉え方から、「元旦」の主要な意味を「元日の朝」とし、中には「元日」の意味で使うことを間違いと明記する辞書もあります。……

こうした状況から、NHKとしては、放送で「1月1日の朝」のことを言う場合は、「元旦の朝」という表現は使わず、多くの人が違和感を持たない「元日の朝」もしくは「元旦」を使うようにしているのです。

という結論になっている、という意味では基本的なお考えは変わっていないことになる。きちんとした根拠があるのだから、それはそれでアリだろう。

そして、マスメディアのこうしたご方針は、やはりその時代の「日本語のデファクト・スタンダード」となりやすいとおもう。つまり、それが「正しい日本語」と見做される傾きがある、ということだ。

そうであれば、やはり今日の日本では「元旦」は「元日の朝」の方が「正しい日本語」であり、結論としては「元旦の午後」は誤用なのかもしれない。

ただ、少なくとも元々の漢語では「元日」の同義語だったらしい、ということはもっとみんな識っておいていいんじゃないかな、とはおもうのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?