タルコフスキー「鏡」2024 :危うく死に誘う恍惚 心身を静かに襲う共振

2022年英国映画協会ランキング100で「鏡」が第8位!

英国映画協会( British Film Institute、BFI)が10年ごとに実施、その最新である2022年度版、世界各国の映画監督480人の投票による名作映画ランキング・ベスト100があります。

それによると第1位は、スタンリー・キューブリック監督「2001年宇宙の旅」。ちなみに10年前の2012年は、何と、小津安二郎「東京物語」でした。

そして、私の愛するタルコフスキー監督の「鏡」は、前回は第9位だったのに、今回は1ランクUPして第8位だったのです。

10位~1位は以下の通り

(9位・6位・4位は同点作品 )

9位

クローズ・アップ (1989 監督A・キアロスタミ)

花様年華 (2000 監督W・カーウァイ)

仮面/ペルソナ (1966 監督I・ベルイマン)

8位 鏡 (1975 監督A・タルコフスキー)

6位

8½ (1963 監督 F・フェリーニ)

めまい (1958 監督A・ヒッチコック)

4位

J・D・ ブリュッセル1080 (1975 監督S・アケルマン)

東京物語 (1953 監督小津安二郎)

3位 ゴッドファーザー (1972 監督F・F・コッポラ)

2位 市民ケーン (1941 監督O・ウェルズ)

1位 2001年宇宙の旅 (1968 監督S・キューブリック)

以上のように、映画史にその名を残す巨匠たちの代表作ばかりの中に、さほど知名度のない「鏡」が入っていること自体、大変な驚きです。1975年公開当時は何の賞も取らず、話題性もなく、興行収入も低かったであろう、旧ソビエト連邦時代のタルコフスキー作品がベスト10入りしているのですから。

また、投票した映画監督たちは、観客でも批評家でも映画配給業者でもない、表現者としての立場から「鏡」を選んだであろうことはきわめて重要な点だと思います。

タルコフスキー体験者の多くが語ること

2024年現在においても、私が今まで知り得たすべての芸術作品 ( 映画、音楽、美術、文学、演劇等 )の中でベストワンを選ぶなら、上述したロシアの映画監督タルコフスキーの「鏡」( 1975年旧ソ連時代の作品 )です。この「鏡」は、映像メディアという枠内に収まり切れない、人を厳かな死へ誘うような危険なイメージに満ちた「映像体験」だからなのです。

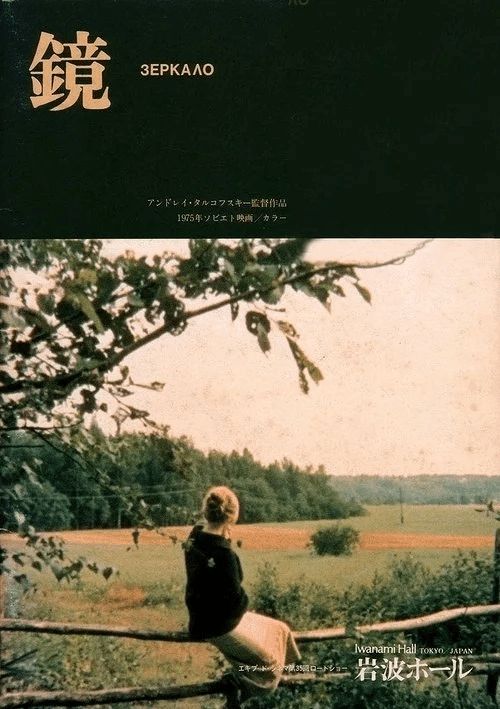

80年代に東京のミニシアター「岩波ホール」で初めて見ました。あまりにとりとめもない映像の洪水に、「睡魔」に襲われました。しかし、多くのタルコフスキーファンの中では定説(?)であるように、初回はまず「睡魔に身をゆだねるべし」、らしいです。そして、「一体あの映像は何であったのだ?」と、もう一度、無性に見てみたくなる、らしいです。

一体あれは何だったのか異常なほど気になって

私の場合もまさにそうで、一体あの映画は何だったのだと、いぶかしく思いながら下宿に帰り、夜になって寝床に入ると、見た映像の断片が何度も脳裏によみがえって、眠れなくなりました。一体あれは何であったのか異常に気になって、数日後、また映画館に足を運び、ついにその幻術の虜になってしまったのです。

論理的な分析をはねのける美しさと危うさ

どんな話ですかと聞かれても、あらすじは述べにくいです。病に伏している主人公らしき男のナレーションで始まり、物語は時系列に進まず、過去と現在が当時のドキュメント・フィルムも差し挟まれて交互に脈絡なく入り乱れ、映像も白黒やカラーと不規則に変化します。

はっきり言って、物語などを「超えて」しまっている映画であり、これは何を描きたいのか、テーマは何なのか、などの論理的な整合性のある分析をはねのけるような特異な美しさと危なさが、この「鏡」にはあるのです。

この「鏡」について語った著名人ふたり

黒澤明監督:「鏡」についての談

鏡という作品は、タルコフスキーの幼い頃の思い出を描いた作品だが、これも難解だという人が多い。なるほど、一見、脈絡もない展開をする映画だ。しかし、幼い頃の思い出が理路整然とつながっているはずがない。その切れ切れの思い出の断片の奇妙なつながりにこそ幼い頃の思い出の詩がある。そう思って見れば、こんな分かりやすい映画はない。

(「惑星ソラリス」上映パンフレットより一部引用 )

松本俊夫:「眩暈(げんうん)の快楽」

鏡には、こういう映画となら心中しても後悔しないと思わせる、他には置き換えのきかない快楽がある。実際、私は波長の合った共鳴装置がどうしようもなく共振してしまうように、「鏡」を見ながら静かに襲ってくる震えをどうすることもできなかったと言わねばならない。

場面転換のすべてが、刻々と生命をはらんでゆくように息づいている。・・映像が物語を指示するレベルを超えて、その感触自体を鮮烈なメッセージに実質化している映画はそうざらにあるものではない。

(それなのに)イメージをいちいち意味的にたどろうとし、メッセージを現実の人生や思想に還元してしまうなら、映画は映画でなくなるだろう。

( 岩波ホール発行「鏡」パンフレットより一部引用 )

この松本氏自身、独自の実験的な作風で生前はご活躍であった映像作家ですから、創り手側の手法や感性に対する見極めは凡百の批評家などよりはるかに的確です。

以下に、「鏡」の中で強い印象を受け、反復して想い起されるシーンをいくつか紹介します:

髪を洗う女と崩落する天井

男がたらいに水をくべて立ち去ると、・・・

前後とのつながり無く、ふいに始まるわずか数十秒の白黒スローモーションの映像。水がポトッと落ちる音以外は聞こえず、濡れた髪から水滴を垂らす女の姿は妙に艶かしく異形の生命を見るかのような妖しさがあります。

ホラー映画「リング・貞子」( 髪の長い女がテレビ画面から抜き出て来るシーン )の原型をここに指摘する「珍説」もあるくらい、有名なシーンです。

驚く幼女と浮上する気球

戦火の中を逃げ惑う人々の姿が映し出される、・・

私はこの画面の切り換わりと音響の入れ方の絶妙のタイミングに、タルコフスキーの類稀なる編集と構成の才能を感じ取りました。おそらく、膨大な量の記録フィルムの中から、幼女と気球の映像を選び、そこに汽笛のような音を入れ、さらに宗教曲を重ねることで、彼の望み描いた映像に仕立て上げたのだと思います。

空中に浮かぶ女と飛び立つ小鳥

最も「鏡」らしい場面として引き合いに出されるシーンです。

白黒に近い色調の画面には主人公の両親の若い頃の姿が映り、・・

映画のオープニングで静かに流れていたバッハのオルガン小曲「古き年は過ぎ去りぬ」がここでも聞こえてきて、静謐な画面に神聖な儀式めいた雰囲気を醸し出しています。宙で肉体が静止しているイメージ映像からは、生きていることの平安と恍惚感を感じるとともに、やがては死を迎え入れる安息感と厳粛さも感じます。

家を吹きぬける風と牛乳瓶を持った幼児

林から吹き始めた風はやがて、・・

このシーンは白黒スローモーションで音楽は流れません。松本氏の表現したように「刻々と生命をはらんでゆくように息づいている」と感じましたが、それと同時に、静かな「死」の気配も感じました。生命の鼓動と死の潜伏が同時に在ること、これがこの画面の最大の恐ろしい魔力であり、抗し難い美しさではと思います。

死んでもいい、と想わせる危険なほど美しい映画

20世紀映画史に名を残す巨匠であるタルコフスキーですから、さまざまな研究書が今でも出版され続けています。ネットで検索しても、「空中浮遊に関する考察」と題した大学研究者の論文まで閲覧できます。

私が本屋で立ち読みした限りで言えば、それらの多くは、このシーンは何を描いているのか、どんなシンボルが隠されているのか、理解するにはこういう解読コードが必要である、などといった、論理的な分析が中心です。

私も最初の頃はそのような知的分析を好んで読んでいましたが、そのうち、虚しくなりました。

意味や解釈を超えた、感触さえあるような出遭い

もちろん、タルコフスキーの映画にはすぐれた映像があるだけなのではなく、いや、それ以上に大変な量の言葉が登場人物たちによって語られ、詩も朗読されます。

それら言葉は内容の理解に大きなヒントを与えてくれるキーワードです。しかし、言葉の果たす役割はそこまでです、最後はやはり映像の力が一気に別の次元へと見る者を連れ出すのです。

初めてタルコフスキーの「鏡」に心身ともに衝撃と感動を覚えたときの、あの「体験」を思い起こしたとき、それはもう、個々の画面の意味や解釈などを言葉で表せるレベルを超えた、感触さえもあるかのような「実際の出遭い」としてこのからだに浸透してきたように感じました。「感じた」であり、「理解した」ではないのです。

死に近づいた感覚に陥って日常生活に困る

そのような感じ方をしてしまうと、現実問題として困ったことが起こったのです、・・・

今までの当たり前の日常生活の営みがとても空疎になり、「鏡」という映画の世界こそ魅惑的な真実のような妄想に繰り返し襲われて、そこから抜け出せなくなったのです。

言い換えると、「苦しき現世から脱け出て安らかな死の世界へ向かう」ような感覚の迷妄の中に陥る、・・つまり、死に近づいた感覚に陥ったのです。

最後に

一度、自分が死んでしまう幸せ

自分の人生の中で、人であれ物であれ、書物や音楽や映画など何であれ、今までの自分の根底を揺るがされ壊滅させられて「一度、自分が死んでしまう」、「死のような危うい陶酔に身も心も静かに震えてしまう」、それくらい強烈な「何か」に出会えるのならば、それは不幸ではなく、むしろ、その人にとっては幸福なことである、と、私は考えたいです。

by Rilusky E 2015