【対談#1】藤田直哉×杉田俊介対談『君たちはどう生きるか』(2023年7月14日公開、宮崎駿監督)を、僕たちはどう観たのか?――ポスト宮崎駿論を超えて

【※ネタバレ注意!】藤田直哉×杉田俊介対談の前半です。後半はコチラ

編集者(以降、「――」) 宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』(以降『君たちは~』と略)をめぐって議論して頂きます。杉田さんは『宮崎駿論』(NHK出版、2014年)と『ジャパニメーションの成熟と喪失 宮崎駿とその子どもたち』(大月書店、2021年)を出版されており、藤田さんは『Real Sound』誌で「宮崎駿の映画は何を伝えようとしてきたのか?」を連載されています。前回は、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(2023年公開、以降『エブエブ』と略)等を論じ性の話が中心でした。

非常に驚くべきことに、今回は広告を一切せず、「本当に上映するのか?」と話題になるなど異例の公開日を迎えた『君たちはどう生きるか』。同作品は、これまでの宮崎駿作品とどう違うのか?それとも何が同じなのかなどを軸にして、同時に新海誠や庵野秀明作品との比較、そしてポスト宮崎駿論をも語っていただきます。【前半のみ。後半は後日公開】

杉田 付け加えておくと、今日は7月25日で、宮崎さんの新作が公開されてから10日ほど経っています。そして後半にメインになると思うのが、庵野秀明さんの『シン・仮面ライダー』(2023年公開)です。アマゾンプライムでの公開が7月21日でした。我々が今話している時点ではまだリアルであるという前提です。 藤田さんは宮崎さんの新作はどうでしたか?

◆吉野源三郎は、どう生きたのか?

藤田 本気でこれから戦争や災害の破局が訪れるという確信のもと、それに対する警報を発し、どう生きるか教えようとする作品をストレートに作ってきた、ということに、まず打たれました。

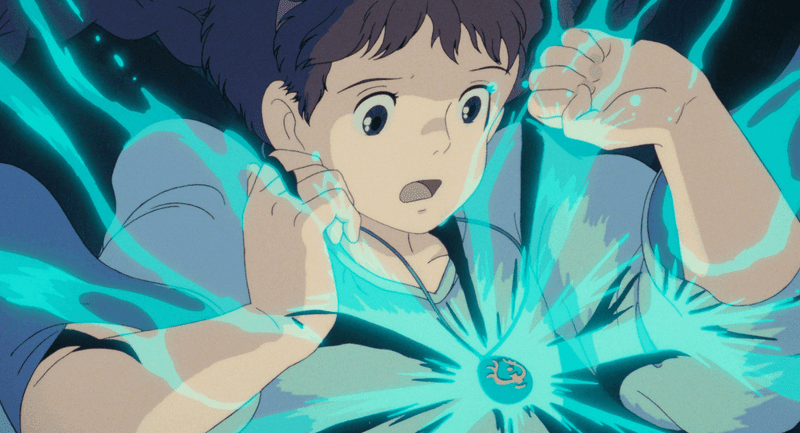

最初に戦争の警報サイレンから始まり、真っ暗になり、おそらく空襲に遭い、爆撃を受ける下の側から描き、そこで母親が失われるという冒頭シーンがありました[このシーンの解釈については後にも議論が続きます――編集部記]。これで宮崎駿のやろうとしていることがはっきり分かったような気がしました。東日本大震災の後に書かれた文章で、自分はこの後は、子どもたちがどう生きるかと考えて、そのために創ると明確に言っています。その中で、歴史の歯車が回り始めて困難な時代になっていくことははっきりした。これから社会はどんどん衰退していき、想像していたよりも酷い破局が訪れるだろう。その中でどう生きるのかを教えなければならないということを明言しています。『風立ちぬ』(2013年公開)では関東大震災で生き残り、そのまま戦争に向かう状況の中で生きた男を描きました。

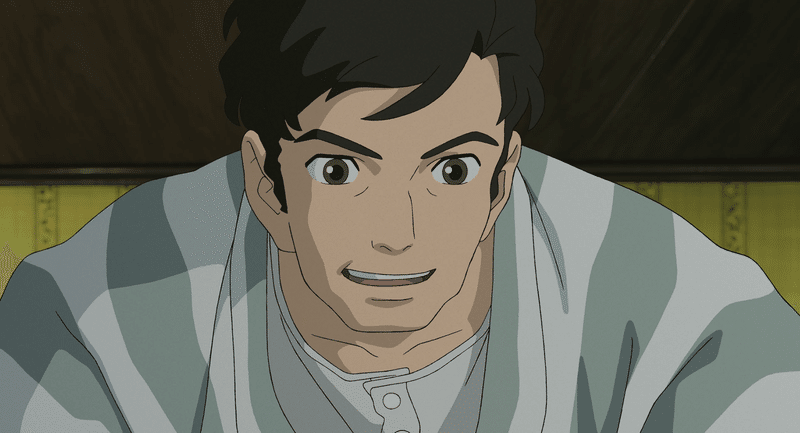

今回の『君たち~』も『風立ちぬ』と似たように、零戦の部品を作っていた父親をモデルにした人物が出てきます。母は亡くしていませんが、宇都宮に引っ越し、空襲を経験したという点では、宮崎駿の自伝的な設定になっていると言えると思います。物語は1940年代、既に中国では過酷な戦争が起こっており、これから日本でも大空襲や原爆投下が起こり、世界が火の海になる過酷な状況なわけですよね。そのような時代に、どう生きるかを教えようとしている。

『本へのとびら 岩波少年文庫を語る』(岩波書店、2011年)という本の中で、宮崎は「貧乏にもなるでしょう。戦争すら始まりかねません。世界中が弾けそうに膨らんでいます。こんな時期に大丈夫なんて言えません」という内容を書いています。そのような、軍国主義や破局に向かっていき、災害や戦争などの地獄の時代を生きることになる子どもたちへのエールを送らなければならない、と。悲観し絶望してもしょうがない、児童文学や、その影響を受けた自分のアニメーションは、それでも「生まれてきてよかった」と人生を肯定できるようにしなければならないのだと言っています。その本の中で「次の世代へ」という小見出しで、彼はナチス侵攻前後のオランダを描いた『あらしの前』と『あらしのあと』(2冊とも、ドラ・ド・ヨング著、吉野源三郎訳、岩波少年文庫に収録)という作品を紹介しています。『風立ちぬ』も今回の『君たちは~』も戦争の前と後の話です。軍国主義になりある種の狂気のようなものが起きてくる時代をどう生きるかを教えようとしていることは、発言などからほぼ確かだと思われます。

『君たちは~』を映画化したいということは、結構前から言っていて、2006年の文章でこう書いています。「この本が書かれるまでの昭和十二年間という近代史を見ると、思想的な弾圧や学問上の弾圧があって、とにかく民族主義を煽り立てて、国のために死のうという少年達を作り上げていく過程が、あまりに僅かな期間にやられていることがわかる。本当に異常なまでの速さで昭和の軍閥政治は、破局に向かって突き進んでいく。今も世界はそんなふうにたちまちのうちに変わっていく可能性があるんだということです」(『折り返し点 1997~2008』岩波書店、2008年、p460)。

吉野源三郎が1937年に書いた『君たちはどう生きるか』は、思想弾圧や大不況の中を満州事変が起こる狂気が立ち込めていて、その時代の中で少年たちに呼びかける意図のもので、宮崎はそれを現代的に再現することを明らかに意図している。「異常事態の中でも人間は生きていた」こと自体を教え、「どんな時代や酷い時代にも人間でいろ」というメッセージを出しているだろうことは、想像がつきます。

「昭和のこの時代っていうのは、震災や戦争以外にも結核が蔓延して本当にたくさんの人が死んだ時代です。貧困でもいっぱい人が死んだし、子供たちもずいぶん自殺しました。そして、さらに多くの人が戦争で死んだ。本当に無惨な時代として昭和が始まるんですね」(『折り返し点』p467)「物事をきちんと考えて、困りながら、無駄死にしながら生きなさいという。無駄死にしながらです。そういう時代の暴力については直接的には書けないから、そういう時代が来ても、君は人間であることをやめないで生きなさいっていうことしか伝えられないです」(『折り返し点』p468)。「これから大変なことが起きるけれど、人間として生きなさい」というメッセージを込めて、君たちがどのようにこの困難な時代の中のファンタジー=時代の困難を受け止める心理的装置を発明し確立するかが重要なんだ、ということを言おうとした作品なのだと理解しています。

吉野源三郎は岩波書店の『世界』の最初の編集長です。岩波書店の種をまく人のマークが作中で出てきていましたが、狂気に向かう時代の中で、種を撒きながらなんとか少年たちにこの時代をどう生きるかを励まそうとしたのが、吉野源三郎さんのやったことで、後に特高警察に捕まりさえしました。それに相当するものを、今回、自分が次の戦争の前にやろうとした作品なのだと思います。

杉田 藤田さんとしては、タイトルには皮肉や逆説はなくて、ストレートに「君たちはどう生きるか」というメッセージを込めている、というお考えなんですね。

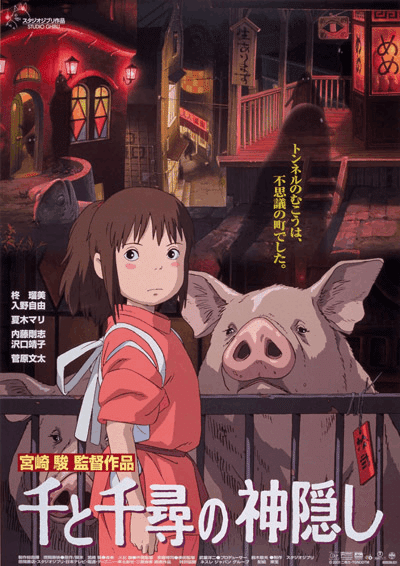

藤田 そうですね。僕はストレートだと思います。ただ、ちょっと解釈が難しくなっているのは、『千と千尋の神隠し』(2001年公開。以降『千と千尋』と略)以降の宮崎作品は子ども向けということを口実にして、子どもたちを励ますように作りながら、明らかに老人が老いて死ぬことを寓話としてやっていて、それが二重化しているわけですよね。『ハウルの動く城』(2004年公開。以降『ハウル』と略)のソフィーが若い姿と老いた姿に揺れ動くのは、その自己言及だと思うんですよ。

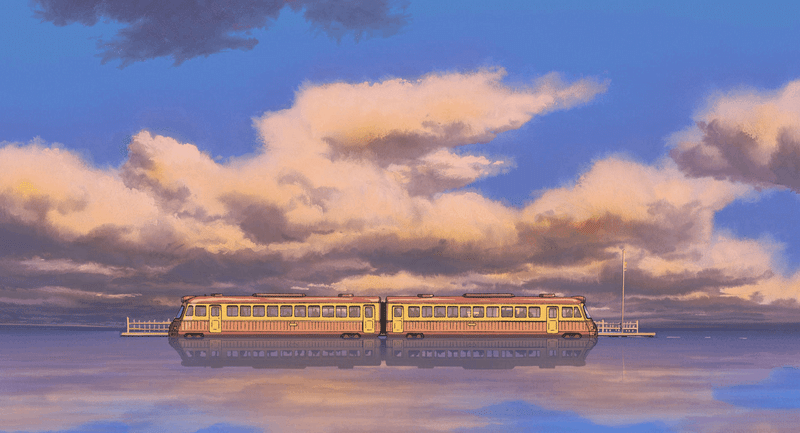

『千と千尋』は10歳の少女が働く世界に生きることを励ます映画ですが、中盤以降の電車に乗るシーンはあの世に行くシーンだと解釈されていますよね。『崖の上のポニョ』(2008年公開、以降『ポニョ』と略)も津波が来た後は、もうそこはあの世のような異界になるわけです。

最後は老人ホームの老人たちが元気なって走り回っているという、老人向けファンタジーになっています。その子ども向けと老人向けの要素――老いと死を受容するためのファンタジー――を一つの作品に込めるという『千と千尋』以降の作品の延長線上で、『君たちは~』は出来ています。そこがややこしいわけですが、フィルモグラフィ的には必然的にこうなるだろうという感じがしています。

だから宮崎駿の自伝でもあり遺言でもあるという見方も多分正しいのだと思われます。『紅の豚』(1992年公開)や『千と千尋』は、スタジオジブリ自身であると、宮崎本人も鈴木敏夫も言っており、そのような自己言及や自己投影はしてきた作家ですから、今作にそれがあっても特に驚かない。あの主人公が宮崎の分身だとしたら、何とか戦争を生き延びて、戦後アニメーターになって活躍するわけですから、これから地獄のような事態、焼け野原になり過酷な奪い合いや殺し合いがあるけれど、頑張って何とかなれば君も生き延びて成功するかもしれない、という励ましがあるのかもしれません。

宮崎自身、若い頃はおどおどしていて、人とうまくやれず、内向的でフィクションに没入しがちであったという発言もあります。――とはいえ、宮崎本人というよりは、現在の若い人達の性格を踏まえた上で、あるロールモデルとして描かれていると思いますが。

杉田 他の人のレビューや評論をまだ全く読んでいないのですが、少年眞人(まひと)としての宮崎駿が、年老いて死のうとしている大叔父としての宮崎駿に会いに行くという、始まりと終わりがメビウスの環のように繋がった作品であるというのが、わりと一般的な理解なのでしょうか。

藤田 どちらも宮崎駿の分身と読まれているのは確かでしょうし、そう読みえますよね。特に少年の方は、父親が宇都宮で零戦のキャノピーを作っているという設定からして同じですし、宮崎駿は4歳の時に宇都宮で空襲に遭っているので年齢は違いますが、ほぼ重なる人物設定です。積木などを積んでいる夢の世界の王が、夢の王国としてのジブリ、アニメーションの世界を統べている人としての宮崎駿と見えるのも確かでしょう。ただその二つをループ的に輪廻転生的に読むという解釈はまだ見かけていないですね。

◆『風立ちぬ』と比較してみると――結局、主人公って何歳?

杉田 眞人は何歳なんでしょうか。宮崎駿自身が終戦を迎えたのは4歳半なんですよね。他方で高畑勲は9歳でお姉さんと一緒に戦火を逃げ回っている。眞人は自伝的人物であるのに、年齢はかなり決定的に変えたということは、結構大きいのでしょうか。

藤田 作品を高畑勲との対話として読み解くという解釈もあるようですね。それも全然あると思います。『風立ちぬ』と本作は、作品全体が、両親とその時代を含む、死者たちと共存する空間を実現させようとしている部分があると思うので――能のように――宮崎がお世話になった人や、尊敬している作家などの死者が混ざり合った空間に、ファンタジー世界はなっていると思います。

『風立ちぬ』と本作の前半は、宮崎的というよりは高畑的、『火垂るの墓』(1988年公開、以降『火垂る』と略)とテイストが似ているんですよね。静止画を使い、フィックスのカメラワークで淡々と描き、あの時代の考証をしっかりやって忠実に再現して、空襲される側を描くという点において、『風立ちぬ』と『火垂るの墓』は似てるんです。

「火垂る」は日本においては死者の霊を意味しますよね。ある時代をアニメーションによって復活させて、死んで消えていった時代を表現するという点は、高畑勲がやった『火垂るの墓』的なものが『風立ちぬ』以降の宮崎に憑依しているようにも見えます。

杉田 大叔父も、ブッキッシュな人で本を読み過ぎて頭がおかしくなってしまったという設定や、象牙の塔に籠っているというイメージは、あまり宮崎駿っぽくはない。

藤田 かもしれないですね。

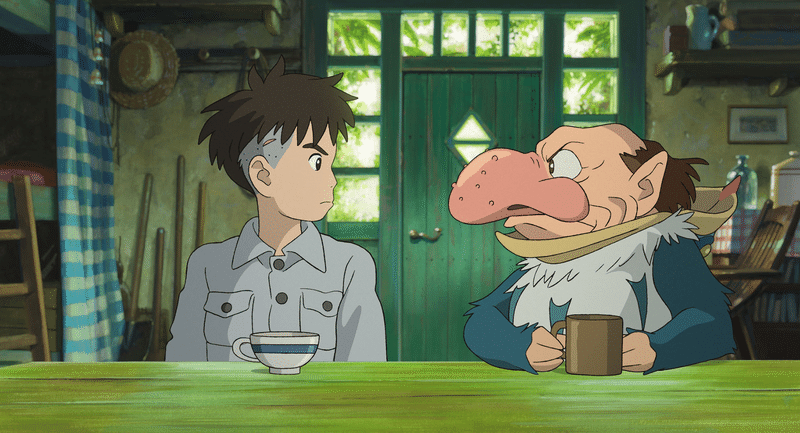

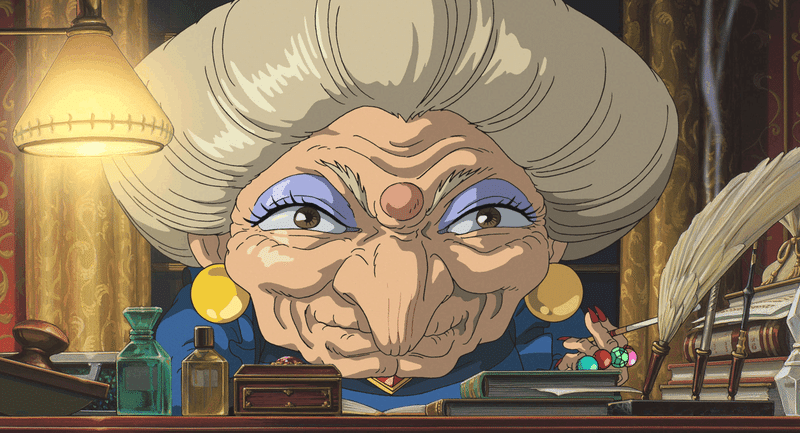

杉田 もちろんあまり実在のモデルを当てはめても意味はないのですが、確かに、キャラクターの中に色々な人物像が混ざっている感じはありますね。例えばアオサギは、僕はなぜかずっと高畑勲がモデルだと感じていたんですが、素朴に考えればプロデューサーの鈴木敏夫がモデルなんでしょう。怪しい導き手であり、詐欺師っぽいわけですしね。でも友人だという。

藤田 確かに色々なものが多重に混ざっている感じですね。それこそ夢や無意識みたいに。アオサギは、鈴木敏夫本人は自分がモデルだと言っていますね。美しく凛々しい時と、だらしない親父の時と、美と俗とを往復する感じは、映画の興行的な側面を象徴しているようにも感じます。しかし、醜い中年男性をアニメーション映画の中心人物の一人にしたのは、凄いと思います。「弱い少年」と「醜いおじさん」のコンビにしたのには明らかな意図を感じます。

杉田 ところで、タイトルが出る前までの冒頭の一連の流れは『風立ちぬ』を想起させるものでした。爆撃によって母親が入院している病院が燃えて、戦争の犠牲者として死んだ、というふうに理解していたんですが、今日、2回目を観てみたら、その辺が微妙で、戦争の空爆ではなく普通に火事で死んだのかもしれない。

藤田 そうなんですか。どっちなんだろうと思っていたんです。

杉田 戦争の空爆ではない、というようにも見えましたね。

藤田 空襲ではないという説もあるので、僕もどっちなんだろうと考えていたんです。

杉田 そこはあえて曖昧に描いているのでしょうか。何が言いたいかというと、冒頭は『風立ちぬ』のような感じで戦争と政治の話が始まるのかと思いきや、そのような作品にはなっていない。政治的社会的なものが直接的には描かれません。前半は比較的リアリズム的、後半はファンタジー的な冒険譚ですが、概ね閉じた個人的世界です。その辺に対しては厳しい批判もあるのかもしれない。

藤田 そこは僕も驚いたし、『風立ちぬ』と同じように、戦争における社会や政治を描くところは回避されていますよね。そこに議論はあると思います。個人的には、そのような現実逃避的な、セカイ系的な心情の観客たちを想定して「君たち」に呼びかけているのだ、という解釈をしたいところですが。

発言を読むと、戦争責任の問題を意識しているし、『風立ちぬ』の主人公が作った零戦が重慶を爆撃し大量の死者を出した加害についても、理解しているんです。しかし、それは描かない、描けない。何故なのか、考えてみるに、宮崎駿が転向していることが重要なのではないかなと。

大学時代から左翼で、社会主義の設計主義の問題を感じて、さらに社会主義が無くなった後に民族紛争が起こり、90年代に転向したわけですよね。その二重性を持っているところが重要だと思います。左翼的イデオロギーの価値観による見方を再解釈することが彼の作風であって、例えば『トトロ』も、それまで日本の農村は因習まみれで家父長で暗黒の世界だと思っていたのを、どうポジティヴに受け止め得るかということを考えて、あの内容になったようなんですよ。

『風立ちぬ』と『君たち~』の戦争時代も、それと同じことなんだと思います。宮崎駿は父親に戦争責任を追及したことがあるらしいんです。だけど、お父さんは戦争のことはロクに考えてなくて、大学野球の早慶戦くらいのもんだと思っていたと言ったそうです。

宮崎駿は戦後の民主主義派のような批判、例えば戦争責任の追及等は、それは正しいし大事であり、未来を拓く部分があるけれど、そういう糾弾と断罪だけでは見えなくなるものがある。実際に生きていた庶民はどのように生きていたのかを見なくてはいけないと語っています。つまり、イデオロギーでマイナスに見えているものを、それだけでは抜け落ちてしまう部分を重視し再解釈する、それも歴史修正主義に陥る危険を避けながら、という際どい試みをやっているんだと思うんですよ。

宮崎駿の父親は、結構モテた人らしく、さらにお金儲けも上手く、関東大震災に遭っても生き延びて洒脱に生きていたらしいんです。ニヒリストだけどちょっとモダニストで大正ボーイ的なところがある人だったらしく、そういう人が零戦の部品を作って戦争に加担した。

戦争はよくないと思っていた、しかし生きるために仕事しなくてはならず、意外と戦争中は楽しく生きられた。そういう人生があったということを描きたかったようです。そのデカダンスは、関東大震災に遭遇したことから来ていると宮崎は解釈しているようですが。

実際に生きている人間として、現実の社会や政治のことにすごくコミットはできないし、現に観客の多くだって、していない。実際に生きている人間の中には、夢中で仕事をして恋愛をして、ある種セカイ系的に生きていた人もいた。そういう人生を、肯定するでもなく、全否定するでもなく、描いたのが『風立ちぬ』と『君たちは~』なんだと思うんです。

◆宮崎駿はファンタジーに逃げたのか?

藤田 それは、転向によって反省し、観念やイデオロギーで何かを裁くのではなく、そこにあった人間ありのままを見ようとするという宮崎駿の姿勢から来ているところだと思います。『風立ちぬ』の場合は過酷な戦争や政治的現実から軽井沢に逃げて、今回の作品ではファンタジー世界に逃げるわけです。現実逃避して政治や社会にコミットしないで逃げる。そうせざるを得ない人を描いている。

でもそれを肯定しているわけではない。『君たち~』では現実に帰らせているし、『風立ちぬ』では「国を滅ぼしたんだからな」と言わせている。現実の政治に反対して運動で抵抗することは、捕まって拷問されることになるので、全員ができるわけではないということを、宮崎駿は言っている。ファシズムの時代になったら、自分も発表できなくなるだろうという予感すらも語っている。だから、しぶとく生き延びながら、直接的に行動しなくても反対したり抵抗したりする生き方もあった、一見そう見えないような抵抗もあるのだ、ということを、おそらく言いたいのでしょう。堀辰雄が軽井沢で、作品には一切示さなかった社会民主的な未来を若者に説いていたことに、宮崎は言及しているんです。「美と政治」「芸術と政治」が切り離せず、複雑に捩じれて結びつく時代や状況そのものを描いている、というのが僕の理解です。

杉田 この対談は7月25日に収録されています。すでに公開から10日ほど経過しているわけですが、この作品についてどう考えていいのか、まだあまり分からなくて……。初日朝に観たんですが、うまく咀嚼できない。どう向き合っていいのか分からない。宮崎駿についてそれなりに本などで書いてきたのですが、自分の批評や人生にとって、宮崎作品の意味は何なのか、どうしても考えてしまう。自分の欲望や信念を根本的に問い直されているような感じがあった。

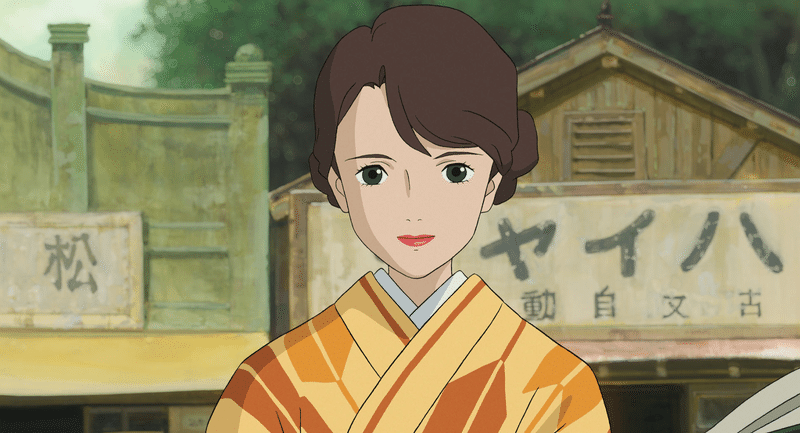

物語の起点には、戦火の中で母親を助けられなかった、見殺しにしてしまった、という出来事があります。息子と母の関係が基軸にある。とはいえ、その母親のイメージは、複数的なものに分裂しています。死んだ産みの母親であるヒサコ。母親の妹である義母のナツコ。それから「下の世界」に登場するヒミという少女。ヒサコが少女時代に一年間神隠しに遭ったという設定なので、ヒミはその時期のヒサコなのでしょう。つまり、少女化した母親のイメージもある。

さらに言うと、宮崎駿の実際の母親は『天空の城ラピュタ』(1986年公開、以降『ラピュタ』と略)のドーラに似ていたという話がある。脊椎カリエスで戦後は寝たきりだった時期があるけれど、女傑的というか、正しいことを曲げない怒りの人でもあった。ドーラや『千と千尋の神隠し』の湯婆婆などの系譜の母親像もあるわけです。そうすると、あのアオサギの中にも、何らかの形で母親的なものが入っているのかもしれない。つまり美しい病弱な母親と、ロリコン的な欲望の対象である少女と、怪物的なお母さん。それらが複雑に分裂している。1度目に観た時は、引っ越したばかりの眞人が黙りがちなのは、ヒサコが亡くなり、まだそれに納得していないから、義母のナツコに心を開いていないから、と思っていた。けれども2回目に観たら、眞人にとってわりとその辺はどうでもいいのかもしれない、という感じがした。やっぱり眞人もちょっと不気味なんですよね、当初から。

たとえば冒頭近く、初めて駅で義母のナツコに会った時、ナツコが妊娠中のお腹を眞人に触らせるシーンがあります。エロティックでもあるけれど、どこかグロテスクな感じもするシーンです。2度目に観た時に、あのお腹の中の赤ん坊は眞人自身なんじゃないか、と感じたんですよ。もちろん、現実的に言えばそんなはずがありません(ラストシーンに弟が出てきます)。しかし、1度目に観て、『君たちは~』のモチーフは母と息子の輪廻転生的な産み直しにあると感じたので、あのシーンには独特の不気味さがあると思ったわけです。

そのうえで、今作品『君たちは~』を最初に観た時に、いちばん衝撃を受けたのは、次のことでした。

評伝的事実によれば、宮崎は四歳の頃、宇都宮で空襲を経験し、家族でダットサンに乗って逃げる時に、「乗せてください」と助けを求める女の人に遭遇したものの、その人を見捨ててしまった。その女性は女の子を抱いていたそうです。これはよく知られたエピソードです。宮崎自身はその記憶は自分の中でも曖昧であると語っているし、長兄はそれを駿の記憶違いではないかと証言してもいます。

いずれにせよ、宮崎駿にとって戦火の中のその出来事は決定的なトラウマとなり、その後の創作活動の原点となった。戦争のような極限状況の中で見知らぬ誰かを助けられるか。それは強い社会的な倫理性を含んだ問いだと思います(拙著『宮崎駿論』参照)。

しかし今回の『君たちは~』は、そうした社会性を含んだ原点の問いを、自分は赤の他人ではなく実母を助けられなかったんだ、というドメスティックなエピソードへと大胆に改変してしまった。そのことが衝撃的でした。

自分の創作の原点を強引に大きく捻じ曲げてでも(宮崎自身の年齢と眞人の年齢をズラしてでも)、戦争の日々によって自分は母を失ったのだ、というふうに書き換えた。ある意味で歴史修正したわけですよね。それを新たな原点としてつかみ直した。そしてそこでは、母親を戦火の中で助けられなかったという罪の悔恨が、死んだ母を無限に求め続けるという享楽とも深く結びついていく。

僕が『君たちは~』から感じたのは、母親からもう一度生まれたい、何度でも産んでもらいたい、という宮崎駿の極私的な欲動でした。それは非常にクィアな享楽的欲動に見える。性的な感じはあまりしない。

つまり、父親を殺して母親と犯したい、というエディプス的な精神分析とも違う。セックスしたいのではなく生んでもらいたい、という欲望。愛されたい、肯定されたい、というのとも違う。何度でもお母さんから生まれたい、という特異的な性癖のような手触りがあった。それは非常に不気味でした。

他方では、宮崎駿の中には、死んでしまったお母さんをファンタジーの虚構の世界で甦らせたい、という意志もあるように思えます。アニメーションを通して母親を復活させること。それは宮崎駿にとってアニメーションという芸術の一つの極限の暗喩なのでしょう。アニメによって復活させた母親から、再び宮崎駿が生まれてくる。そして年老いていく。そしてまた……というように循環しているわけです。

キリコというキャラクターがいますね。お手伝いのお婆さんたちの中の一人です。「下の世界」では、キリコ婆さんが若返って、眞人を助けてくれる。

そして結界をはるための呪物として、お婆さんたちの姿をした見覚えのある人形が出てきます。そして最後、眞人が現実に戻る時に、ポケットの中のキリコ人形が人間(お婆さん)に戻ります。それで、やっぱりあの世界はループしているし、輪廻転生しているんじゃないか、と思ったわけです。そもそも、お婆さんたちは体形がヘンですよね。二頭身で他の登場人物に比べて造形がおかしい。

つまり眞人は、繰り返しになりますけれど、あのファンタジー世界をくぐり抜けて、大叔父の仕事の継承を断って現実に還るんだけれど、戦後の眞人は結局アニメという虚構作りの仕事を選んで、つまり「塔」の中でファンタジー世界を構築して維持する仕事を選んで、色々な苦労もして、年老いて、最後にはあの大叔父のようになる、そこへ若返った自分自身がやってくる……そういうふうに無限に循環する世界なのかな、と思ったんです。もちろん、そのように考えても、色々と解釈しれず、説明しきれない細部が色々と残るんですが。

表現されているものは極私的な欲望なんだけど、それがそのまま、メビウスの帯のようにねじれてどこか政治社会的なものの重要なポイントに触れているような気もしたんです。やはり『火垂るの墓』のことを思い出しました。

有名な話ですが、高畑監督は『火垂るの墓』は反戦映画ではない、と言っています。他国の目から見ると、『火垂るの墓』の清太は、身勝手な振舞いをして妹を死なせてしまった駄目な人間だという評価があります。それに対して、いやあれは戦時孤児の過酷さをリアリズム的に描いているんだと擁護する人もいます。しかし高畑は、あの二人の運命は悲惨で過酷だけれど、防空壕での二人きりの生活は非常に楽しくて美しいものだったんだ、とも言っていた。ある種の心中ものなんだ、と。

そしてさらに、そうした高畑自身の自作解説を超えて、それだからこそ、『火垂るの墓』はたんなるイデオロギー的なレベルでの反戦ではなく、もっと深いところで、倫理的享楽のレベルでの「反戦」を観客に刻み込むのではないか。そう感じるわけです。それは芸術か社会か、美学かリアリズムか、欲望か政治か、という雑な二元論では語り切れない領域の事柄ではないか。 『千と千尋』以降の宮崎作品はファンタジーに逃げた、と高畑勲は批判しているんですが、二人の関係もそんなに単純なものではないですよね。『君たちは~』のあの輪廻転生的な循環する世界の中に孕まれたザラリとした手触り。それを何とか批評的に言葉にしたいと考えながら、まだ上手く言葉にならないな、というところです。長くなりましたが……。

藤田 なるほど。確かに循環的なイメージはありますよね。墓の中でひらひらした紙垂が回転しているシーンはこれまでの宮崎駿作品にはなかったので印象的ですし、わらわらも螺旋的に上昇していく。ある種の循環、輪廻転生という全体のトーンは確実にあると思います。ただ、ループではなく、螺旋的な回帰なのかなって感じがします。若い頃の宮崎駿と晩年の宮崎駿がいると言うようにも見えるけれども、主人公は継承を拒絶しますよね。だから、永劫回帰的なループではないような印象もありまます。

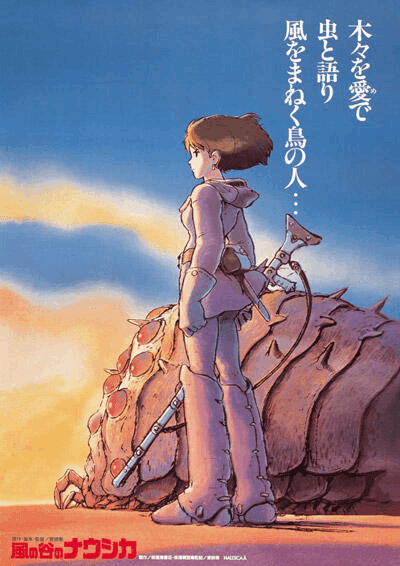

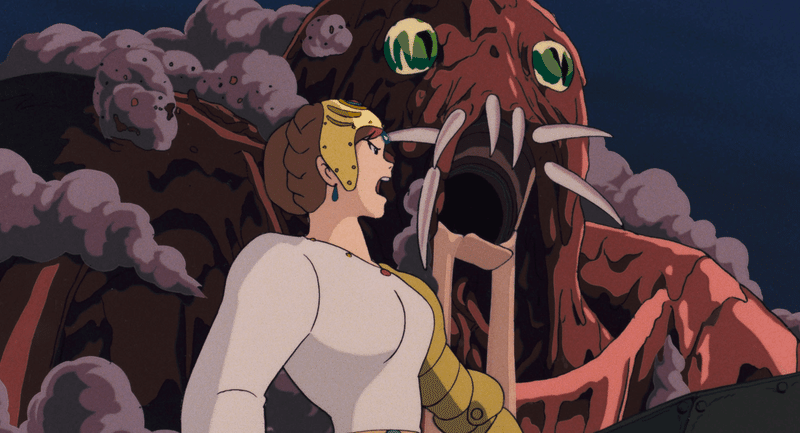

母性については、本作の重要な主題であることには同意しますが、僕の解釈では、これまでの宮崎作品と違い、母性の拒絶、母性との決別が描かれているところが、この作品の面白いところであり、宮崎駿のおそるべき創造性を感じたところです。宮崎作品にはずっとアニミズムが出ていて、それは自然や生命への愛であって、『風の谷のナウシカ』(1984年公開、以降『ナウシカ』と略)の主人公ナウシカなどに体現されていました。自然や生物を広く慈しむアニミズムの感覚は、神話やファンタジーにおける象徴の定石として「母」と結び付いています。特に『ポニョ』では津波を起こすとんでもない自然、沢山の生き物を生み出す生命エネルギーそのものの巨大な母=海を「グランマンマーレ」として描き、すべてを肯定し祝福するという次元まで到達していました。

あの作品は、グランマンマーレの子であるポニョと科学者フジモトの発明とが合体して大津波と大破壊を起こしているわけですが、すべてを肯定し祝福するという境地に至って、『ポニョ』の時点ではアニミズム一元論的な至福感になっていました。しかし今回、池の底から湧き出してくる魚は非常にネガティヴで気持ち悪いものとして描かれてますよね。

これまで生命力、多産性、自然は、「カミ」などと結びつき、象徴としての「母」と結びついていたわけですが、今回それはグロテスクでネガティヴなものとして描かれています。インコなどもそうですが、生命の多産性が「敵」「悪い者」の側に帰属している。

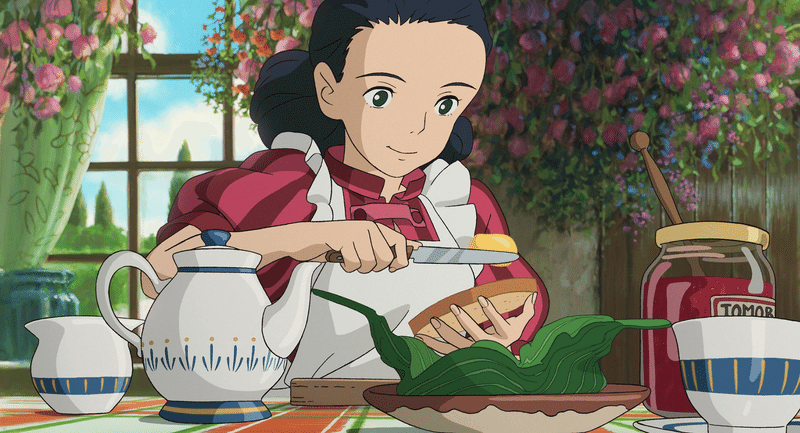

杉田 母親の偽物がどろりと黒く溶けてしまうシーンがありましたね。今回の作品は、どろどろした粘着質なものの感触が強くあったという印象です。塔に向かう時の、足元の泥。巨大な魚を解体するところ。内臓がどろっと溢れてきます。それからバターとジャムを大量に塗ったパン。いわゆる「ジブリ飯」って美味しそうなんですけど、『君たちは~』の食べ物は全体的に美味しくなさそうでした(煙草をのむのはおいしそうでしたが)。キリコのシチューもいまいち美味しそうではない。

藤田 『ナウシカ』に戻ると、この時点でアニミズムと母的イメージが結び付いてますよね。ナウシカ自身に母性があり、生命そのものへの母性愛がある。それが自然を守ろうという信条とも結び付いてきたわけです。

それが初期の宮崎駿でした。資本主義と科学が悪くて、社会主義や自然、アニミズムが善いというのが『ナウシカ』の頃で、それが『もののけ姫』の頃に崩れて善も悪もイデオロギーも科学も自然も何かもがぐちゃぐちゃになって、そのこと全体を肯定するというタイプのアニミズムに一段階上がります。その全肯定が『ポニョ』にまで至る。

しかしそれは人間が行うことも自然が行うこともすべて肯定しなければならない。戦争も災害も。そんなことができるのだろうか、と折り返して反省のフェーズに入っているのが『風立ちぬ』と『君たちは~』なんだと思うんです。

すべてを肯定する心理的安全基地みたいなものとして母性や母、そういうもののファンタジーに惹かれてしまう誘惑をいかに切断して現実に戻ってくるかが、おそらく今回の作品の肝ではないかと思います。「この母のシンボルにも、海や大地のシンボルの場合と同じ両義性が見られる。つまり、生と死は、相関的である。/生まれることは、母親の胎内から出ることである。死ぬことは、大地に帰ることである。母は、暖かさ、食物を与え、優しく保護してくれる安全な場所である。逆に、母は、場所が狭く、圧迫を加えるので危険である。授乳者や案内者の機能を長引かせすぎて、息苦しい抑圧になる危険性もはらむ。/生んだ母が、未来の生みの親をむさぼり、寛大さは、搾取するものと去勢コンプレックスに変わる」(ジャン・シュヴァリエ、アラン・ゲールブラン『世界シンボル大事典』金光仁三郎ほか訳、大修館書店、1996年、p794)。だから主人公は剣を持っていますよね。剣を持ってアオサギと向かい合います。切断するんです。だから男性性があるんです。

杉田 その木刀もバラバラに砕けてしまいますね。

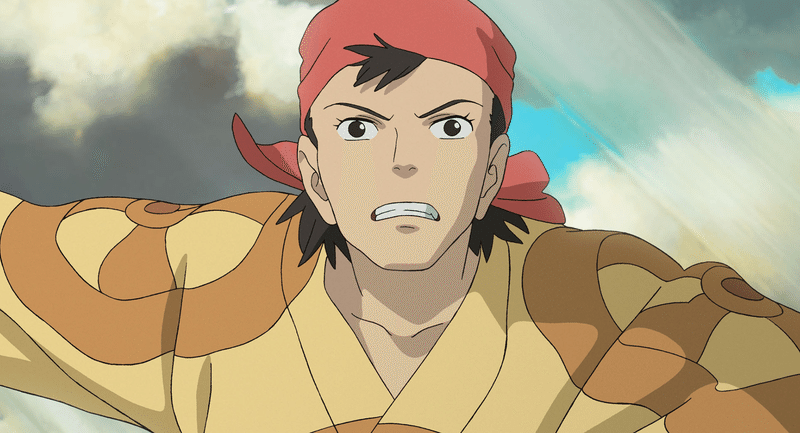

藤田 そうですね。男性性、男らしさが機能しなくなっていることが、はっきりと描かれている。それが、自分で額を傷つけ、被害者ぶって、学校をズル休みする、卑怯で「弱い」主人公の造型と明らかに結びついている。

現在の「弱い男性」たちが、どう危機を生きるのか、という潜在的な主題が多分ある。今回は、死の世界、母と自然的なアニミズムの世界が結び付いていて、それがファンタジーやアニメと結び付いている。主人公は何故ファンタジーの世界に行くかというと、現実では虐められているからですよね。転校した田舎の学校で虐められ、友達もなく、周りの世界では戦争が起きている。そして、父親はお母さんの妹と再婚しようとしている。

杉田 考えてみれば、結構えぐいですよね。死んだ母親と顔がそっくりな妹と、父親が再婚するわけですから。人格が歪んでもおかしくない。

藤田 それで、母親が残してくれた『君たちはどう生きるか』の本で救われる。実際に宮崎駿もいろいろな本を読んで救われたらしいですが、現実逃避してファンタジーの世界に逃避することによって、一時的に心理的安全性を確保して心の寄り処を見つけ、現実を受容できるようになるわけですね。

心理的な拠り所のファンタジーとしての自然やアニミズム、母親への願望、あるいは現実逃避、あるいは死者と共存する世界、そういう世界は必要なのかもしれないが、しかしそこに依存しすぎてはいけず、現実と立ち向かうための心を一時的に癒したり育むための場なのだ、という話ですよね。『ONE PIECE FILM RED』(2022年公開、以降『ONE PIECE』と略)のウタのように、この世を捨ててバーチャル世界に完全に移行≒異世界転生してしまっては駄目だ、という。

それは『すずめの戸締まり』(2022年公開、以降『すずめ』と略)と同じメッセージですよね。これらが同時代に発せられるということの意味を考えてしまいますね。

◆「君たちはどう生きるか」なんかどうでもいい?!

杉田 僕は2014年に刊行した『宮崎駿論』では、『風立ちぬ』に対しては批判的だったんですね。これで終わってほしくない、という気持ちが強かった。あの本の最後の方に、これから10年かけてマンガ版『ナウシカ』のアニメーション完全版を作ってほしい、と妄想のようなことを書いたんです。『ナウシカ』完全版は作られなかったけど、今回、10年がかりで『君たちは~』が公開された。

しかしこの映画は、最後の遺言でも何でもないと思った。むしろ始まりの映画だと思った。それは内容面で生死の循環や輪廻転生が取り上げられていることもあるんだけど、それ以前に、とても若々しくて子どものような映画だと感じた。大江健三郎が友人のエドワード・サイードの「晩年様式」という言葉を継承して、老人の愚行を表現したい、と言った。宮崎駿もその意味での晩年様式を表現した。思えば今作だけではなかったですね。愚行で言えば、『ナウシカ』完全版を今から作るのも、それこそ安彦良和さんのように総監督でもいいと思うわけです。

『君たちは~』を最初に観た時に、これは「君たちはどう生きるか」なんかどうでもいい映画だと感じたんです。ただ自分はこうやって生きてきたし、これからも生きていく。後継者も必要ないし、宮崎駿を生み直せるのは宮崎駿だけである。そうした異様にエゴイスティックな輪廻転生の究極のように思えた。ただしそこから産まれてきたものは、優等生でも健常児でもなく、蛭子や水子のようなグロテスクなものだった。それが素晴らしいと感じたんです。

白いふわふわしたわらわら、あれは人間の精子のようにも見えるし、「魂」のようにも見える。それがDNA的な螺旋を描いて地上に上昇していく。螺旋状の循環というモティーフはあからさまにあるわけですね。ただ、その循環の在り方が異様にクィアだった。愚かな欲望の特異性を感じた。年を重ねて成熟して老成するのではなく、時間の蝶番が外れてしまって、遺言的な作品が始まりの作品に捩れていった。間もなく死んでいく老人の走馬灯的な映画でもあるし、それがそのままこれから産まれてくる胎児や水子の生前の夢のようでもあった。ちょっとうまく言えていないですが、そういう風に感じました。

藤田 友達に関しては、文字通りというよりは、小説の結末で主人公のコペル君が書いたノートの「僕は、すべての人がおたがいによい友だちであるような、そういう世の中が来なければいけないと思います。人類は今まで進歩して来たのですから、きっと今にそういう世の中に行きつくだろうと思います。そして、僕はそれに役立つような人間になりたいと思います」(『君たちはどう生きるのか』p298)の残響を読みとったほうがいい気がします。

つまり、争い、奪い、殺し合う=戦争してしまう人類のあり方に対し、交流・共存・平和を志向する努力を続ける、ということですよね。これが、剣を失った=男性性を喪失した「弱い」男性が「どう生きるか」という主題に対するひとつの答えなのではないでしょうか。富野由悠季が『機動戦士Zガンダム』の劇場版(2005-6年公開)で提示した意見と近いと思いますが。

いわゆる弱者男性が増えることを、宮崎駿は問題視しています。

文明の荒廃期に入る時には、善良で優しいんだけれど、意気地なしで弱い男ばかりになっていることに、否定的な発言がありますよね。「弱者男性」たちは、現実や事実に向かいあうのが苦手で、競争や争いも得意ではなく、サブカルチャーなどに逃避しがちな傾向がありますよね。

オタク文化、例えば『エヴァンゲリオン』(1995-96年放送。以降『エヴァ』と略)などでは、オタク文化が母と重ねられて表現されています。つまり、母が子供を甘やかすように、自分の望みがすべて叶って、努力しないでも女の子からちやほやしてもらえる理想的な世界に生きたいという願望を仮想的に満たす装置としてオタク文化が機能してきた部分があるんですね。現実世界の競争とか憎しみ、奪い合い、殺し合い等の、スクールカーストやいじめなどの、心のしんどさがない世界、逃げ場として認識されてきました。

実際、1995年以降、社会は過酷になり、オタク文化が大衆化しているので、それらに相関はあるんだと思います。「母」的なものに退行していきたくなる傾向は世界的なことのようで、ジグムント・バウマンが言っているように社会が流動的で競争が過酷になり人々がアイデンティを失っていくと、民族や国家などが、「母の子宮」のようにノスタルジックに理想化される傾向が出てきます。この作品も、自分の両親が元気だった時代、幸福だったかもしれない時代、母がいる地下の世界に潜って行くんですから、半分くらいレトロトピアの誘惑だと思うんです。『となりのトトロ』(1988年公開。以降『トトロ』と略)なんて、レトロトピアそのものかもしれない。しかし、そのような「母」の誘惑と格闘し、断ち切る話なんですよね。

杉田 ユング心理学や河合隼雄的な構図で読み解けそうな気もするし、でもそれにしては異様に歪んでいるような気もする。ざわつきが残りますね。アニメーションによって母親を何度でも蘇らせたい。しかもその母親のイメージが異様に分裂して複数化していく。

現実を否認して母体回帰願望に身を委ねる、というにはどこか過剰な感じがする。むしろ母親の胎内から何度も生まれたい、というクィアで過剰な欲望の特異性があるという感じがする。そのあたりは、PC的多様性やインターセクショナリティに耐え切れずに、日本の中高年男性アニメ監督たちがみんな母体回帰している――という言い方に対して、半ばは「そう批判されても仕方ないな」と感じつつ、でもそれだけはないのではないか、という割り切れない気持ちもあります。

宮崎駿はわりと節操なく世界中の神話を引用してモザイク状に組み立ててしまう人で、『トトロ』や『もののけ姫』(1997年公開)などのイメージで「日本的」と言われたりもするけど、意外とそうではない。『トトロ』の田舎の風景もじつは様々な断片の継ぎはぎで、モダニズム的な自然なんですよね。

そういう意味では、日本的というよりそもそもインターナショナルでコスモポリタン的な人だと思います。しかし『君たち~』では、記紀万葉に通じるような「日本的」な神話イメージをわりとあからさまに示してきましたね。母的なものがイザナミ的なものに繋がったり、ヒミは卑弥呼でしょうし。

◆宮崎駿は、新海誠に影響を受けたのか?

杉田 これはどうなんでしょう、新海誠の逆影響もあるのでしょうか。新海誠の『星を追う子ども』(2011年公開)は、ジブリ的なものの二次創作、“ジェネリックジブリ”のような作品でした。

『秒速5センチメートル』(2007年公開)で一度リミットまで行った新海さんが、新たな一歩を踏み出すために、日本神話とジブリ神話を投入して、リミックスした。世間的にはひどい失敗作と言われています。『星を追う子ども』にもう一度魂を注入し、復活させて創り直したのが『すずめ』であるとも言える。それに対し、宮崎さんの『君たちは~』は、日本神話のモティーフや人間関係の設定などに、宮崎駿の方が新海誠から逆影響を受けているのではないか、と感じさせる面があった気がします。つまり、ジブリを二次創作した新海誠をオリジナルのはずの宮崎駿がさらに二次創作した、というような。

藤田さんは『新海誠論』(作品社、2022年)を書かれていますが、その辺り、どんな印象でしたか。

藤田 新海誠の、『星を追う子ども』と『すずめ』に似ているな、とは思いました。宮崎駿の継承者の影響を逆に受けているというか……、そこも継承の主題に絡んでいることだと思いますが。死の世界に向かって地下に降りていき、母を蘇らせようとして断念して戻って来るという物語において、確かに『星を追う子ども』と今回の『君たちは~』は、やはり似てますよね。

新海誠が宮崎駿をとても研究しているのも確かで、これから起こる戦争や災害に対する備えを作るという点は明らかに宮崎の影響だと思います。あるいは少年少女を励ますという児童文学の機能を映画で果たそうとしていうのもそうだし、アニミズムや縄文的なものを参照するのも宮崎の影響ではないかと思います。しかし、新海誠は、宮崎と違って、テクノロジーを否定しないし、土着的・民族的アイデンティティが失われている状況において、ネットの繋がりなどに可能性を見出そうとするという点で、「親殺し」もやっていますね。

『すずめ』という、母の誘惑を拒絶して現実に戻り、この社会の大変な過酷なものと直面しなければならないというメッセージの作品を出した直後に、宮崎駿も似たような話を出してくるというのは、偶然なんでしょうか、やはり同時代性なんでしょうかね。

杉田 『星を追う子ども』で言えば、『ラピュタ』のムスカのような森崎先生という人が出てきて、死んだ自分の奥さんを蘇らせたいという『エヴァ』のゲンドウのような欲望を持っています。「妻=母」的な女性の復活を目指す。しかしそれに失敗する。

『星を追う子ども』のセルフリメイクとも言える『すずめ』では、震災で死んだお母さんと、自分を育ててくれた代理母、という二人の母が登場する。

これも『君たちは~』と重なります。『君たちは~』では、産屋の中で出産をひかえたナツコが、顔を不気味に歪めて「あなたなんて顔も見たくない」と眞人を突き放すシーンがある。

よく観ると、映画の最初の方で、部屋に案内し、その後、疲れていた眞人がベッドで寝たところ、その横顔を見つめるナツコは、かなり含みのある不穏な表情をしています。思えば姉の子であり、自分が結婚した男の連れ子である眞人に対しては、複雑な感情を持っていたはずです。『すずめ』でも環さんが突然、気がちがったようにすずめを攻撃しだすシーンがありました。代理母のくるいですね。色々と共鳴している感じがする。

とはいえ、『すずめ』と『君たち~』では、主人公が選択した方向性は逆かもしれない。眞人が母性に回帰するのに対し、すずめはむしろ象徴的な母殺しを行って、自分で自分を助ければいいんだ、一人で生きていけるんだ、という自立的な――天皇制や民間神道を題材にした作品なので、ある意味では「女帝的」な――女性になっていく。この辺の対比については、藤田さんはいかがですか。

藤田 伝記的事実からすると、お父さんには前の奥さんがいたようですね。一人めの奥さんは結婚して1年くらいで結核で亡くなってしまい、二人めの奥さんが宮崎駿の実母で脊椎カリエスを患っていました。

だから『風立ちぬ』のヒロインのモティーフは自分の母親だという説もありますが、どうもそれだけではなくて、実母の前にお父さんと結婚していた奥さん、大恋愛して結婚して1年で亡くなった方と似ているように思うんです。

今回の作品の中でも、実の母が亡くなって二人めの母に移行するということは、彼自身のお父さんの前の奥さんとの心理的なこじれのようなものが関係しているのかもしれません。作品というのは象徴的なもので、伝記的事実から直ちに解釈が導けるわけではありませんが。宮崎駿の無意識の中でなんらかの連関をしていてもおかしくはないな、という感じはしています。

◆「父」「母」「子」

杉田 前回の対談でも話題になりましたが、近年のディズニーやマーベル作品では母娘問題がいろいろ出てきますね。

母親がいわゆる「毒親」のようになって(有害な男性性ならぬ)「有害な母性」の呪いをかけてくるけれど、娘がそれに対峙して乗り越えていく。あるいは母と娘が和解して対等な女性としてシスターフットを結び直す。『エブエブ』もそうだったし、ディズニーの『ミラベルと魔法だらけの家』(2021年公開)や『私ときどきレッサーパンダ』(2022年公開)等もそうでした。近年の批評言語では、母性的なものと母的なものが区別されたり、戦略的母性主義が言われたり、依存的関係の中の肯定面がケア論的に論じられたりもしています。

それと共鳴しているのか分かりませんが、宮崎駿チルドレンたちも最近の作品の中で母性を主題にしています。『すずめ』の話はすでに出ましたが、細田守の『竜とそばかす姫』(2021年公開、以降『竜そば』と略)も母親と娘の関係が主題です。

ちなみに『すずめ』の主人公は「すずめ」で、『竜そば』の主人公は「すず」。今回の『君たちは~』は鳥をモチーフにしていて、アオサギ、ペリカン、セキセイインコが出てきます(ニワトリとヒヨコもちょっと出てきます)。この辺、微妙な照応を感じもします。ヒッチコックの『鳥』(1963年公開)では鳥が恐るべきグレートマザーの隠喩であるとすれば、ある種の俗流心理学的な何かがあるのでしょうか。

話を戻すと、細田守の『竜そば』の場合は、川で溺れた赤の他人を助けて自己犠牲的に死んだ、という母親の利他的な行動が娘にとっては呪いになるけれど、娘はそれをある意味で「ソーシャル化」します。共同体や周りの人々に助けてもらうことで、母親のような自己犠牲精神を複数化して、散らしていく。そうやって生き延びていった。また庵野秀明の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2021年公開、以降『シン・エヴァ』と略)では、シングルマザーである葛城ミサトが「社会変革的な母」のような存在になって、未来世代の子どもたちが生きていくための環境を整備しようとします(拙著『ジャパニメーションの成熟と喪失』)。

『すずめ』『竜そば』『シン・エヴァ』ではそれぞれ対処法が違いますが、母性の呪いや重力を引き受けつつ、それを分散させて散らそうとしている。母胎回帰もしない。その点では『君たちは~』とは、ちょっと違いますね。

藤田 みんな母を失ってますよね。『竜そば』も母が亡くなり、『シン・エヴァ』ではゲンドウは妻を失っていて、失った妻を蘇らせようとした結果全世界を滅ぼしてしまうようなろくでもない親父です。『シン・仮面ライダー』もチョウオーグは母親を亡くしています。だから暴力がない世界を生むということで、全人類をネットの世界のようなところに行かせようとしていますね。みんな愛着障害みたいな感じになっている。『ONE PIECE』のウタもそうだけど。世界や社会、他者への愛着が壊れてしまっている、という問題は単純にあるのかもしれないですね。

ただ、その失った「母」的なもの、愛着の対象の代理物を、どこに見出すかが違っているように思います。

宮崎作品の場合、それは自然だった。庵野秀明の『シン・エヴァ』や『シン・仮面ライダー』の場合は、コンピューターの中のような人工的な世界の中に見出される。『竜そば』の場合は、失った母親は、地方の地域共同体に見出されるわけで、それと繋がった主人公が、ネット越しに、父の暴力に遭っている子供を助ける母の代理的な存在になるわけですよね。

最近、江藤淳論のブームで、『成熟と喪失』(現在は講談社文芸文庫、1968年)が読み直されていますが、江藤淳もそうですよね。

江藤の場合は、4歳くらいで母を亡くしていて、母が象徴していたある時代・ある階層の文化が愛着の対象になっている。戦後、日本社会が変化していくとき、その愛着の対象が失われていくように感じる。最終的に愛着障害的な状態を克服するために、死者の霊が日本中に満ちている、だから死んだ母もいる、という信仰というか、日本文化の価値観を必要とするようになります。

その後、過剰にマッチョな保守主義者として80年代の言説を繰り広げるので、その功罪はちゃんと検証されるべきだと思いますが、『君たちは~』はそれに近づきつつも、あきらかにそっちにはいかないわけですよ。

今回の主人公は江藤淳的な主人公だと思います。周りの世界との愛着を失い、それをフィクションの中で回復して、現実世界に戻ってくる。宮崎駿も江藤淳と同じで、夏目漱石がすごく好きなんですよね。

特に『草枕』が好きだと言っています。『草枕』は能の影響が濃い作品で、能は死者と生者が一緒になっている世界をよく描きます。江藤や夏目漱石、宮崎駿のこだわり処は何かというと、時代が変っていき自分が愛着を持ったり重要だと思っていた時代や世界が次々失われていく、その喪失をどう受け止めるという主題がある。

そしてそこに、多分能的なものが支えになる。現在私たちが当たり前に続くと思い、愛着を持っている色々も大変動していくような時代にあると思うので、彼らの問題意識はやはり引き継ぐべきなのだろうと思います。

今回の作品も、ある時代が消えて行くこと、自分が愛着を持ったり重要だと思っていた世界が消滅していくことに対して、どう心理的な安全基地を確保していくか、そして変わっていく世界にどう乗り出すかというテーマです。

それは戦後日本のサブカルチャーが戦後の変動の中で担ってきた心理的な機能です。敗戦して神の国ではなくなり科学立国になって、これまであった価値観が次々と変動していくという世界の中で、どうそれを受け止めるかという心理的装置を提供する機能において、宮崎は同じことを続けているんでしょうね。

これまでと違う世界がいきなり訪れたら、懐かしさや心地よさ、情緒的な関係が世界と結べなくなっていく。そういう変化は、おそらく母なるものの喪失というように感じられやすいのだと思います。

もう一つは、「母」という主題が前景化する理由として考えられるのは、家庭が機能不全になっていることがあるのではないかと。

核家族が増え、血縁や地縁なども機能しなくなり、心理的安全基地の機能が失われてきているのではないか。だからみんな愛着に問題を抱えてしまい、逆に共同体的なものを強く求めるようになってしまっているのではないでしょうか。『ナウシカ』マンガ版では、ナウシカは母に愛されておらず、クシャナは過剰に愛されていました。宮崎作品における母は、キャリアウーマンだったりして、いわゆる「母性」的な理想化はされていない人物が描写されてきましたが、『トトロ』や『ポニョ』のように、それはその子供たちが別のところに母の代償を見出すことと対になっているかもしれませんね。

宮崎駿がずっと問題にしているのは、不安の時代だということです。みんな不安でどうしていいか分からないから、お金のことや年金のことばかり考える。その不安をどうにかしなければならない。不安というのは、安心感がないということですよね。安心感がないというのは、この世界との愛着がきちんと形成できていない状態だということです。宮崎駿はそれをどうにしかしなければならないと思っている。そこで処方箋として、昔の共同体とか、アニミズムとかを持ち出すけど、それができないとしたら、アニメーションが一時的な代理的母として機能するのも仕方ないのではないかと思っているんだろうか、どうなんだろうかな。

◆マンガ版『風の谷のナウシカ』との比較

杉田 その点でいえば、マンガ版『風の谷のナウシカ』(全七巻。徳間書店、1983-95年)は、根本的に、母性的な庇護のない世界であり、母不在の世界だったように思うんです。ナウシカは、複雑な痛みを込めて、母はわたしのことを愛さなかった、と言いますよね。引用すると、「母は十一人の子を産み、育ったのはわたしだけです/他の子は母の体にたまった毒を身代わりにひきうけて死んでいきました/母は決して癒されない悲しみがあることを教えてくれましたが、わたしを愛さなかった」。クシャナの母親も病んで壊れてしまいましたが。ナウシカは一般的に母性的な少女だという印象があるかもしれないけど、やはり母性(母性神話的な意味でも生物学的な意味でも)が壊れている人で、母親と同じく悲しみの果てに不気味な冷淡さ、アパシーを抱え込んでいた。そのために、人間の中の具体的な誰かに対して特別な愛着を持てない。

藤田 確かに、自分をママと呼ぶ巨神兵を道具的に使い捨てますからね。しかし、そういう風に、素朴な愛着や信頼が機能せず、人類そのものや生命そのものに絶望してしまうからこそ、あえてそれらを愛し信頼するということを強調しなきゃいけないのだろうとも思えてきますね。

杉田 宮崎駿の世界観では、母(性)的なものが根本的に壊れると、マンガ版『ナウシカ』や『もののけ姫』のような、難民だらけ、内戦だらけ、呪いだらけの陰惨な世界になるんじゃないかな。その点では、今回の『君たちは~』とマンガ版『ナウシカ』はわりと対極的な世界にも思えました。

宮崎駿にとっての子どものイメージを、リミッターを振り切って描いたのが『ポニョ』。父親への屈託を描いたのが『風立ちぬ』。そして今回の『君たちは~』では母親的なものを正面から描いた。いずれも老人の愚行という感じがする。しかし、もはや「父」も「母」も「子」も何らかの特権的な項目ではありえなくなった世界の中で人々はどう生きていくのか、という問いを全面的に描くとするならば、やっぱりマンガ版『ナウシカ』の全体をアニメーション化するしかないんじゃないですかね。それに一番近いところへ行ったのは『もののけ姫』かなと。あの世界には母性的なものは存在しない。

藤田 宮崎さん的にはマンガ版『ナウシカ』を『もののけ姫』で実質的にやったという考えのようではありますね。顔も似てますしね。

『風立ちぬ』と『君たちは~』では戦争の部分や人類の政治的部分がほとんど描かれていないけれど、むしろ『もののけ姫』やマンガ版『ナウシカ』は殺し合い、虐殺という戦争の寓話なわけですから。『もののけ姫』の場合は、母なる自然を殺してしまうわけですよね、クシャナは近代的な理想主義者のフェミニズム戦士のような人物で、対比は明瞭ですね。

杉田 宮崎さんにとって、基本的に「母性の無い世界」をアニメーションで描くのは難しいのかもしれないですね。アニメーションには「動き=運動」という快楽原則があるから。先ほども言ったように、僕は2014年の『宮崎駿論』では、映画4部作のような形で、『ナウシカ』完全版をアニメーション化してほしい、という身勝手な「夢」を書きました。しかし今思うと、テレビアニメであればどうだろう。80代の気力体力をもって、総監督的な立場になって(ちょっと距離も取れるだろうし)、いろいろな実力者を結集して、テレビアニメ版『ナウシカ』完全版を作れないものだろうか。

藤田 僕は、『風立ちぬ』と『君たちは~』は、マンガ版『ナウシカ』よりも先に行こうとしているのかなと思う部分があります。『ナウシカ』の先に行っているのが『ポニョ』です。『ナウシカ』は汚れた人間と自然をすべて肯定しようという覚悟に最後に辿り着きましたが、でもそれは努力してやっていたもので、無理をしてやっているもの。

でも『ポニョ』は努力しないで天性で肯定しているわけですよね。食品添加物まみれのハムを食べるし、カルキが入っている水道水でも生きられるし、人間になろうとするわけで。人間が自然を破壊するのを怒っていたのが『もののけ姫』のサンで、自然の側から人間に復讐した。あれは要するに虐殺された少数民族のような話で、人間を物凄く憎悪しています。しかし『ポニョ』は動物側から屈託なく人間になっていて、『ナウシカ』の悲観性を突き抜けて、人間と自然の業そのものを全肯定する境地を描いたんだと思います。

『ナウシカ』が辿り着いた原理は、人間のどんな行いも、酷いことも、「自然」として受け容れよう、という、高次のアニミズムですよね。それが駄目なんだとなったのは、多分、『風立ちぬ』以降だと思います。だって要するに新自由主義と変わらないですからね。人間の行いや欲望を「自然」と考えて肯定するというのは。現にそれではうまくいっていないわけじゃないですか。

杉田 マンガ版『ナウシカ』が最高だと思っているわけでもないのですよ。たとえば、ナウシカは未来の人類の卵を破壊し、ジェノサイドしてしまうわけで、ある意味で母性が壊れているとも言える。

しかし、たとえ人工的なクローンであろうが、計画的に作られたデザインベイビーであろうが、この世界に産まれてきた存在にはべつに罪も何もなく、その後は勝手に進化して雑種化して多元化していくんだから、それでいいじゃん、とも思うわけですよ。マンガ『ナウシカ』の時点では、それは許されない道であるとされていた。けれど『ハウル』や『ポニョ』などの危険な領域を通過した宮崎さんにとっては、マンガ版『ナウシカ』のあの結論のさらに先が開けていくのかもしれない。

巨神兵はあの世界を破壊するためだけのものですよね。

杉田 ナウシカは、シュワの墓所を破壊するという目的のために、戦略的に、産まれたばかりの巨神兵オーマを利用するわけですよね。愛してもいないのに、嘘までついて。ある意味で官僚的に振る舞っているわけです。

藤田 でもそれは、「母親の偽物」をアニメーションで提供してきた宮崎駿の姿と重なるようにも思ったりします。

――今回の映画では父親は抑圧対象じゃないかと思いました。

杉田 今回の父親像は、伝記的な父親とかなり似ています。ふつうの、健全な愛着をもって描いているなという印象でした。べつにエディプス三角関係的な父殺しの対象でもない。かといって無害な善人でもないし、馬鹿にしているわけでもない。声優も木村拓哉ですよね。

――というより徹底的に外部の人だなという印象です。

藤田 文化的世界や内面的世界を共有できない人として描いてますね。「父」=「戦争」「職業」「科学」、「母」=「文化」「生命」「自然」というシンボルの体系になっていそうな感じはありますね。

◆「飛ばない」宮崎作品

杉田 ところで、『君たちは~』って、地球外生命体の話でもあるじゃないですか。物語の中心に、宇宙から落ちてきた謎の石と塔がある。大叔父は宇宙からの石と(十戒のように)「契約」したらしい。

考えてみれば、『ラピュタ』の飛行石も地球外的な鉱物のようでしたよね。『君たちは~』では、石が「意志」を持っていて、眞人たちの侵入を歓迎しない。『ハウル』では、石ではないけど、宇宙から墜ちてきた光(カルシファー)がハウルの心臓に入る。つまり宮崎作品の世界には、案外、スピルバーグ的というか、あるいはラヴクラフト的なテーマがじつはあったんだなあと。そういえば『ナウシカ』でも、腐海の中に宇宙船の残骸がありましたね。

何が言いたいかというと、僕はこれまで、宮崎駿の世界は、人工と自然が交じり合いながら雑種的に進化していく脱構築的で地球的な自然(=腐海)だと考えていた。しかしそれだけではなく、地球外的な外宇宙から墜落してきた何か、鉱物や鉱石的な何かが案外重要だったんだなあと。それは結構、僕には衝撃的でもあって。ちょっとまた別角度から、宮崎作品の全体を見つめ直してみなきゃな、と思わされました。

ついでにいうと、これ、もとの宇宙人(?)の姿が鳥なんじゃないですかね。岩明均の『七夕の国』(1996-99年)というマンガがあって、宇宙人がカササギと称されていました。外宇宙からやってきたカササギ=宇宙人が人間と契約を結んで、人間に雑種の鳥人間を産ませていく。

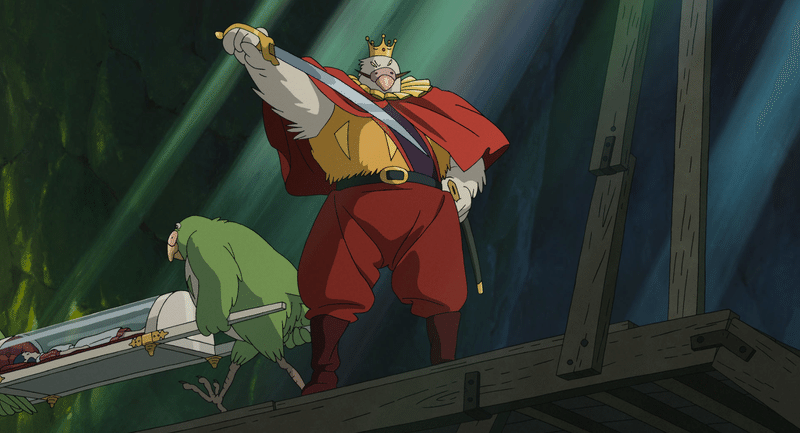

インコ大王と従者のインコが大叔父のところへヒミを運んでいく時に、ジャングルのような場所にたどり着いて、そこでインコたちが「ご先祖様だ」「天国だ」みたいなことを言う。あれはもといた星のイメージなのかなあ、と少し思った。

だからこの世界にはアオサギ、ペリカン、セキセイインコと、鳥ばっかりなのかも、と。最後のシーンでは、鳥人間たちが元の鳥の姿に戻ったのではなく、未知の宇宙生命体が野に放たれたのかもしれない。

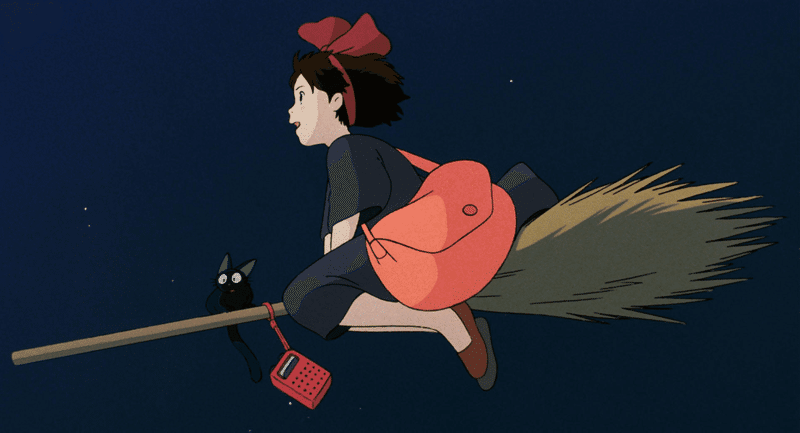

宮崎作品における鳥のモチーフって、これまでどうでしたかね。『魔女の宅急便』(1989年公開)には色々と出てきたけど。

藤田 先ほど言った自然、生き物がネガティヴに描かれているのと一緒で、飛ぶものがネガティヴに描かれるようになったという反転があるんですよね。

初期の宮崎作品は、飛ぶシーンがトレードマークになっていたぐらいで、宮崎にとって飛ぶということは、空想や夢、自由の象徴でかなりポジティヴな意味があったわけです。美少女は落ちてくるし、飛行機で飛ぼうとするし、ほうきに乗って宅急便を配達する。

でも『もののけ姫』で空を飛ばさなくなり、以降は禁欲的になっている。本人の発言に拠ると、飛ぶというのは、外国を舞台にするのと同じで、この現実の自分たちから離脱させる機能がある、つまり現実逃避のファンタジーを提供することになってしまい、それが良くないと思っていたようなんですね。だから『もののけ姫』で日本を舞台にしたし、『千と千尋』では日本人顔で現代的な性格の女の子を主人公にした。

『千と千尋』の後に『ハウル』がありますが、ハウルは戦争に酷使され、空から空爆してくたびれてボロボロになっている。『風立ちぬ』では、墜落のシーンばかりが描かれ、飛行機が地面に落ちて残骸になっているのが結末近くで描かれます。飛ぶことが全然肯定されていない。今回は地面の下が舞台で、飛ぶものが悪いものになっている。空襲によって母を殺す、零戦、鳥、これら「飛翔」のネガティヴさと、地下に潜っていく展開は、相即しているんだと思いますね。

◆「どろっ」とした世界

杉田 『もののけ姫』以降の宮崎駿の世界って、「空を飛ぶ」という特権的な運動性を奪われたことと裏腹なのか、全体的に液状化していますよね。どろどろっとしたヘドロ状のものが多い。

『もののけ姫』ではダイダラボッチがそうだし、タタリ神になると全身からどろどろしたものが吹き出す。『千と千尋』のオクサレ様とかね。『ポニョ』だと、海が物体と液体の中間のような感じになっていった。グランマンマーレもそうだった。今回も、母親のクローンが真っ黒な腐敗した液体のようになってしまう。あそこはグロテスクであると同時にちょっとエロティックでもあった。手塚治虫的というか。

藤田 どろっとしたものは増えていますね。それは宮崎の、「二項対立」や「境界」を否定する思想と繋がっている気がする。「飛ぶ」はなくなったけど、電車で真横に移動するとか、水平移動が増えています。

水平に列をなしているものが大体死者の霊なんです。『紅の豚』で飛行機が空を覆いつくして列になっているシーンは、要するにあの世を見た、死んだ仲間たちが列になっていたんだと、主人公のポルコが言うシーンがあります。それ以降、『千と千尋』の電車が走っているシーンや、『ポニョ』の水で埋め尽くされたシーン、今回でも海に船がたくさん直線に並んでいるシーンがありましたが、あれは死者たちのいる異界の描写ですよね。

それが、天と地が、空と海が水平線に接するのを平面的に捉えた構図で、水平的なものとして出てくる。今回は水平移動じゃなくて地下に行くんだけど、これって初めてなんじゃないかな。今作でも「わらわら」として死者=生者の魂の列が描かれているけれど、死んだ後に生まれ直す魂が上がって行くという立体的な上昇として描いたのも初めてですよね。それでそれを鳥が食べるわけなので、鳥が悪いものなのは間違いないですよね。

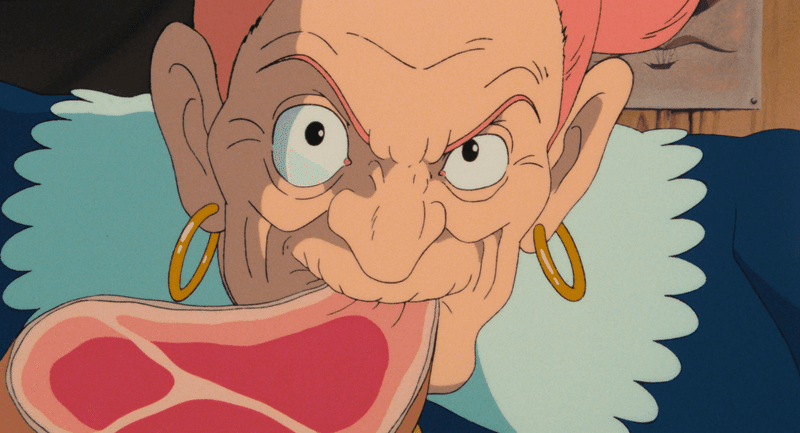

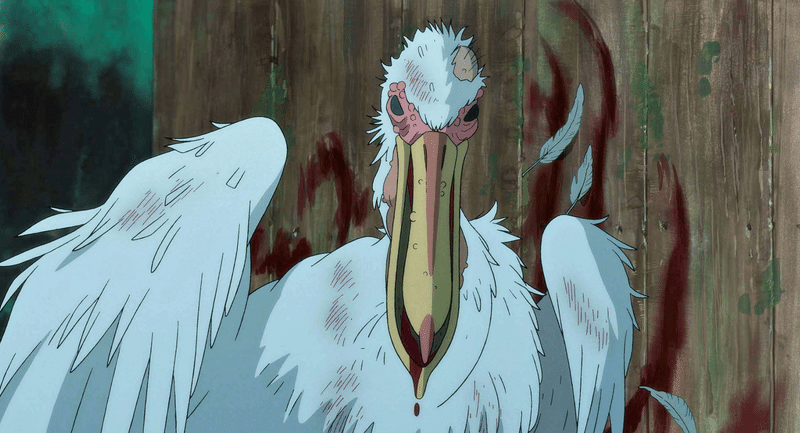

◆ペリカンの不気味さ

――ペリカンのおじさんが死んだ時の描き方がエグすぎてちょっとびっくりしました。

藤田 そうですね。『もののけ姫』以降、善悪をはっきりさせないというのが、宮崎駿がずっとやっていることです。あれは悪役に見えるけど、生きるためにやっているんだ、とわざわざ描写していましたね。

杉田 そこは徹底しているよね。「わらわら」ですらも魚を食べるとされていましたね。わらわらは「熟す」とされるように植物的な存在に近いようなんだけど、でも魚を食べるのかなあと思った。

しかし、そのわらわらがせっかく熟して地上へ向かっても、途中でペリカンの群れに容赦なく食べられ、しかもそのペリカンたちもヒミによって焼き殺されていく。しかし、眞人の前で死んでいくペリカンのおじさんが示すように、ペリカンたちの側にもやむを得ない生存の事情がある。

そしてペリカンたちを焼き殺したのは眞人の母親のヒミなんだよね。あの世界では、そうした加害の循環から逃れられる存在が誰もいない。みんなが加害者でもある。

藤田 生きるために奪い合って殺すのは仕方がないというメッセージは、現実の世界の状況に照らしあわせたときに、それでOKなのかという話になりますが、しかし一方で、生命や自然の酷薄な現実そのものでもあるわけですよね。

杉田 そこを美しい自然の循環や生態系としても描いてはいないですね。殺伐とした加害の嫌な感じがある。

藤田 それを自然として肯定してきたのがこれまでの宮崎駿だったけれど、もうそれじゃ駄目なんだということを今回描いたんじゃないかとも感じるんです。

◆この先の宮崎駿

杉田 この先はどうなるんでしょうか。

藤田 その先は、君たちが考えろ、と(笑)。矛盾と分裂が宮崎駿の有様だから、そこも分裂したままなのかなぁ。

――地下世界の墓の主がよく分からないですね。

杉田 高畑勲の墓なのかもしれないですね。

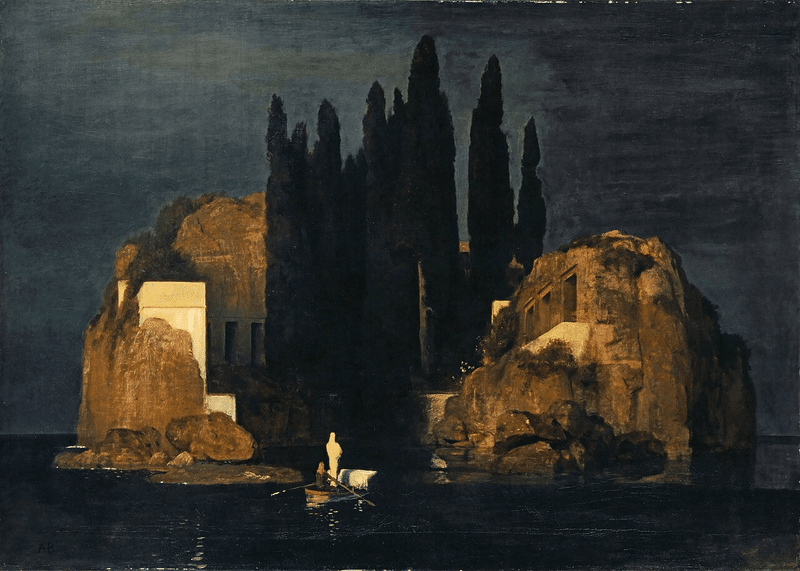

藤田 あの墓は、アルノルト・ベックリンの『死の島』をモチーフにしているんじゃないかと、村上隆さんが指摘していましたね。『風立ちぬ』の軽井沢のシーンにも出てきました。ヒトラーが、好んで執務室に掛けていたと言われる絵画です。これをどういう解釈をすべきかなかなか難しいですが。軍国主義に向かってファシズムになっていく日本を「死の島」と言おうとしているんだと僕は解釈しますけどね。

杉田 後半はよく分からない部分も多いですよね。たとえばそもそもなぜインコなのか、とか。

藤田 そこにも明らかに軍国主義的なファシズムの匂いは出てますよね。彼が斬ってファンタジー世界が崩れるわけなんだけど、なんでインコなんだろう。

――助けようとして自分で何とかしようとして崩れていくメタファーですよね。インコは人間世界の戯画なのかなと。自分たちで何とかしようとしたら駄目だったというような。

【後半に続く。】