【ニッポンの世界史】#29 「長い目」で世界史を見る:成長の限界・ノストラダムス・小松左京

終末論から生み出された新しい「世界史」観

「ニッポンの世界史」には、その時代の日本人のものの考え方や精神性のようなものが反映されているのではないか。

そのような観点に立ち、今あらためて1970年代をふりかえってみると、これまでみられなかった新しい種類の想像力が立ち上がり、それが日本人の歴史に対する考え方を変え、「世界史」の再定義に向かっていったのではないか、と思うのです。

まあ、1970年代のサブカルチャーや社会の変化については、すでにひととおり多くの人によって語り尽くされている感はあります。

しかし、今やあまりピンとこない人もいるかもしれません。文脈を共有する意味もこめて、それと「ニッポンの世界史」との接点について、考えてみたいと思います。

***

今回指摘する内容を結論から言ってしまえば、ここで台頭する「世界史」は、これまでのように「国家」「民族」の治乱興亡を対象するものではなく、もっと「長い」時間軸から「人類」ひいては「地球」の歴史をも射程に入れようとするものでした。

そのことを考える際、やはり外すことのできないのは1970年に開催された大阪万博EXPO '70です。

***

このテーマ展示のプロデューサーに選ばれた、画家・彫刻家・評論家の岡本太郎は、サブ・プロデューサーとして平野繁臣(運営)、千葉和彦(地上)、川添 登(空中)、そして小松左京(地下)の4人を選びました。

4人目の小松左京はSF作家。万博のメインテーマについても意見を求められたとのことですが、もともとは「人類の調和と進歩」を推していたそうです。

しかし結果的に「人類の進歩と調和」になってしまった。

進歩のほうが調和に優先されてしまった、というわけです。

では、小松の本音はどこにあったのか(この後、小松左京の小説『明日泥棒』の終わりの部分に関する記述を含みます)。

美術評論家の椹木野衣は、小松を含むプロデューサー陣に「一種の終末論的連合を形成していたのではないか」と指摘し、小松の次のような文章を引いています(椹木野衣『戦争と万博』美術出版社、2005)。

はっきりいって「未来がバラ色である」などという保証はどこにもありません。たとえば、おどろくべき都市のスプロール現象、毎年小戦争以上の死者を出す自動車問題、危険水準をとうの昔に突破してしまっている都市公害問題、「余暇時代」の到来と社会的精神的危機、など、「未来問題」といえば、むしろ危険をはらむ問題が圧倒的に多く、しかもこれらの危機が、社会変化の加速(アクセラレーション)にともなって、加速度的に拡大してくるところから、前にのべたように「今までよりも、もっと遠い所に眼をつける」必要が、つまり「未来」を見通す必要が起ってきた——というのが現在の「未来論」輩出のそもそもの発端だった、といってよいでしょう。

(『ニッポン国解散論』読売新聞社、1970、233頁。太字は筆者による)

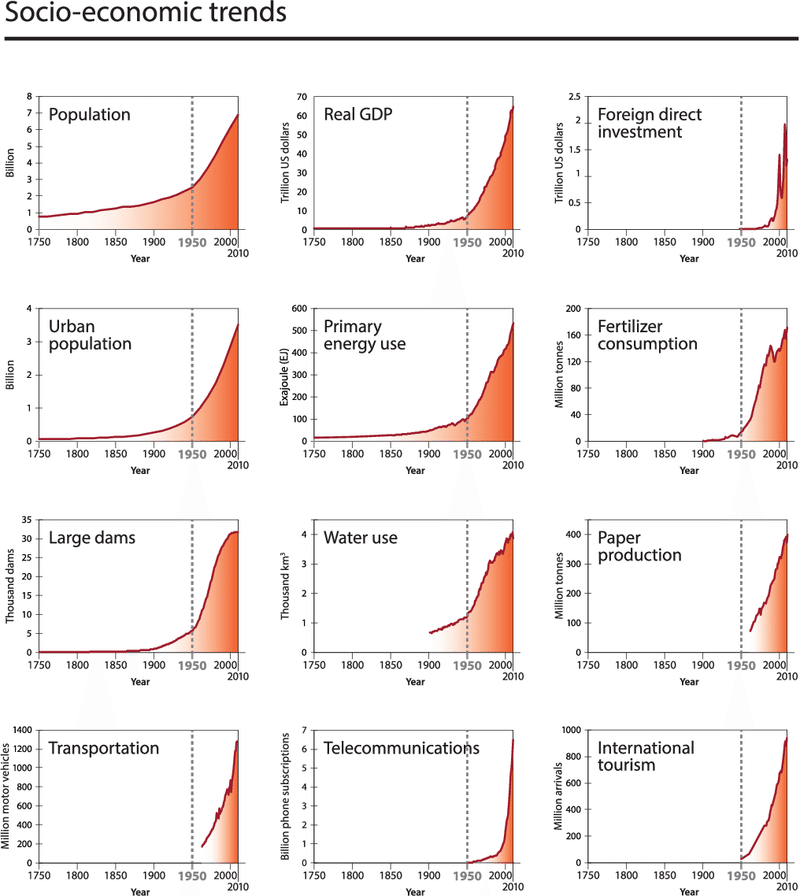

ここに出てくる「加速」(アクセラレーション)というキーワードは、最近では20世紀後半以降、人類の活動によって社会経済や地球環境の変動が急増している現象を指して使われるようになった「大加速」(グレート・アクセラレーション)を、先取りしているかのようです(注)。

【図】 [Steffen, March 2015](出典 Will Steffen et al., The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration, The Anthropocene Review, March 2015)

上段左から、人口、実質GDP、外国への直接投資額

二段目左から、都市人口、一次エネルギー使用量、化学肥料の使用消費量

三段目左から、大型ダムの増加、水資源の使用量利用、紙の使用消費量

下段左から、交通の発達動力車による運輸量、遠隔通信の発達テレコミュニケーション、海外旅行

(注)地球圏・生物圏国際協同共同研究計画プログラム(IGBP)のウィル・ステファン(1947〜)は、人間が「生物圏」「地球圏」にかけている圧力は1950年代ごろ急激に増えていることを複数の指標によって明らかにし、この現象を「大加速」(グレート・アクセラレーション)と名付けましたました (Will Steffen et al., 16 January 2015)。これは「地球の限界」(プラネタリー・バウンダリーズ)仮説とともに、時間的経緯としては先に造語されていた「人新世」という概念を支える科学仮説となっています。

なお、IGBPは、過去から未来にわたる地球システムの解明と人間活動の影響について研究するために1987年に設立された国際協同研究プロジェクトで、「大加速」仮説は2004年に『グローバル変動と地球システム―逼迫する惑星地球』で登場したのが初出です(参考:寺田匡宏、ダニエル・ナイルズ編著『人新世を問う: 環境、人文、アジアの視点』京都大学学術出版会、2021、12-13頁)。

実はすでに小松は1965年の時点で書かれた、『明日泥棒』ゴエモンという風変わりな主人公を登場させ、次のようなやりとりをさせています。

「まあ、よろしやないか。──別に石油つかいちらして、やたらに早う走ったりとんだり、あつかいかねるような大工業おこしたりせんでも──あんなもンのうても、地球人は生きてけるやろ。──土地たがやして、食うて寝て、産児制限やって──この星にしがみついてのんびりやっとりゃ、のんびり生きてけるがな。宇宙になんかとび出さんでも、どうちゅうことおまへんが。超音速でとんだり、高速道路走らんでも、馬にのってポクポク行きはったら、細う長う生きてけるやないか。あんたらに、明日をどうこうちゅうのは、ゼイタクやで。──もうちょっと、オトナになるか、それとも、あんたらよりもっとオトナの種族が出て来たら、その時はまた、明日をかえしてあげてもよろしいがな」

ぼくは、かえす言葉もなく、呆然と、ゴエモンの股間を見つめていた。──彼のいうことは、それなりに、えらく筋が通っているような気が、しないでもなかった。しかし── 「宇宙やとか、未来やとか──アホかいな。もうちょっと、あんたら、自分の足もと見なはれ。殺しあいもようやめん種族が、ヘタに科学文明だけつみあげたら、──自滅するだけや。自分のカカやガキもようやしなわんくせに、スポーツカーとばしたろ、なんて気はおこしなはんな。身のまわりが、チンとでけるまでは、ヘタな高のぞみ起こしなはんな。やたらとガキこさえたり、ゼニかかるもンこさえなはるな。自分で自分の明日を泥棒してるのは、かえって人間自身やないか──ほな、行きまっさ。さいなら」 「待ってくれ! ゴエモン!」ぼくはあわてて叫んだ。

詳細な設定は省きますが、何が問題関心となっているのか、現代の私たちにとってもちゃんとつかむことができると思います。

「ゴエモン」という奇想天外な人物によって、科学文明がもろくもストップさせられてしまう。

いや、むしろ科学文明によって、人類は自分で自分の進歩を停止させようとしているのではないか——。

とはいえ小松は未来への希望を捨て去っていたわけではありません。1960年代には「未来学」と呼ばれる潮流の担い手として、テクノロジーによる明るい未来を積極的に提言していました。

しかし、「人類の進歩と調和」をメインテーマとするEXPO’70において、人々が人類史の「明るい未来」を視界に収めようとしていたそのとき、同時に小松は「今までよりも、もっと遠い所に眼をつける」必要を説いていました。

このことは、小松が「歴史」を、人類史を越え出る時間軸においてとらえようとしていたことを示すものとして、重要です。

日本沈没・ノストラダムスの大予言・終末論

『明日泥棒』(1965)が、あたかも予言していたかのように、1973年、第一次石油危機が日本を襲い、高度経済成長が幕を閉じます。

まさにそれと同じ年、小松の「超長期の歴史」に対する想像力は、代表作『日本沈没』の形をとって、もっとも如実にあらわされました。

当時はまだ多くの人には知られていなかったプレートテクトニクスやマントル対流といった科学の新知見を用いた作品は、たいへんなセンセーションを巻き起こします。

まさに「薔薇色の未来」から「滅亡の予感」へと、時代の空気は流動します(椹木『万博と戦争』37頁)。

同じ1973年には五島勉(1929〜2020)が『ノストラダムスの大予言』を刊行し、やはり爆発的に売れました。

五島は当時の雑誌で次のように述べています。

「しかも、人口と核に加えて、先進諸国では汚染のリミット。ニューヨークでは、排ガスの濃霧のため、ハイウエイ上の数万人が息苦しくなり、数百人が卒倒した。東京では硫酸の雨がふりしきり、植物が破滅しはじめ、江東区のネコどもに水俣症状があらわれた。

さらに、こんど西丸震哉氏と私が『実説・大予言』で述べたように、いまや世界的な気象異変・氷河期の接近・例外・旱魃・大豪雨・食料自給率の急激な低下......

これほど数々の以上が集中した時代は、ノアの大洪水いらい、いままで一度もなかった。これでは、無事にすむと思うほうがおかしい。

前回・前々回に紹介した謝世輝の世界史本にも、やはり核戦争の恐怖や公害の惨状が頻繁に登場していました。

現在日本の人口の大部分が都市に集まり、農村人口はかなり少なくなっている。多数の子供が大自然からきりはなされ、人工のなかに生活している。小さい子が黒い蛾をたいせつにしているのは、ちょうど汚れた水のなかで呼吸が苦しくなって、口を上に向けている魚のように、必死になって野生的な自然を求めているのであろう。……物質は豊かであるが、精神的な意味においては自然からきりはなされ、一種の鉄とコンクリートの牢獄のなかにいる感じさえする。

まあ、今からふりかえってみると、随分と誇張されたように見えますが、これが当時の雰囲気というものです。

なお、翌1974年には日本テレビにユリ・ゲラーが登場し「スプーン曲げ」を紹介、空前のオカルト・ブームが到来します。そういう時代です。

超古代文明と社会史の接点:過去にさかのぼる

現在知られている古代文明以前に、なんらかの先立つ文明があって、しかも科学技術を発達させ、それゆえに自壊した、という話も流行ります。アトランティス、ムー、レムリアといった幻の大陸にまつわる著作が多数翻訳出版され、それを種本として多くの書籍が刊行されました。

「幻の大陸というイメージ」という想像力が、どこから湧き上がってきたのか。これについては歴史学者・庄子大亮が丁寧にあとづけていますね。荒唐無稽な物語であるとしりぞけるのではなく、その背後にある人々の不安や願い、社会批判や時代精神をくみとっていくものです。

たとえば、小泉源太郎の『超古代の謎』(大和書房、1977)は、超古代文明における科学戦(「有史前世界大戦」)を説明する際に、「国際連合」「経済援助」「高度成長」「人口の激増」といった言葉を用いています(196-197頁)。そのワーディングは、明らかに現代の国際政治、文明批判を意識したものといえます。

ただ、著者自身はなにもネタとして述べているのではなく、結構ベタに主張しているんですけどね。

「いや、これはわれわれの知っている第二次世界大戦の単にパロディを語っているわけではない。たしかにこの地球上には、遠い昔に核兵器が用いられたという——少なくとも核爆発があったという痕跡が残されているらしいのである。」

「幻の大陸」モチーフが説得力をもって語られたのは、当時最新の知見であったプレートテクトニクスが注目されるようになったこととも関連しています。同理論を用いた作品である先述の小松左京による『日本沈没』は、さいとうたかをによって漫画化もされています(1976年には『サバイバル』という自身漫画も76年に書いています)。

カルチャーの世界にも、人類の生存の条件であった地形が劇的に変容しうるのだという想像力がひろがっていきました。最近では日本が高度経済成長が達成できたのは、たまたま戦後数十年の間、大都市圏を巻き込む大地震がほとんどない、不活発な時期であったからだという指摘も聞かれるようになりました。

このようにアトランティス大陸のような「超古代文明」をめぐる想像力のなかにみられるのは、政治的な次元で国家を単位とする考え方を ”超え出る” 視点であったと言えるでしょう。

古層への注目とエコロジー

災害によって、日常が、もろくも崩壊しうる。

国家間の戦争のみならず、人類の生み出した技術によって、文明総体が崩壊するかもしれない。

科学技術によってコントロールしえない領域が、この宇宙に、そしてこの社会の内奥や人間の精神世界のなかに、あるのかもしれない。

こういった問題意識は、SFというジャンルが先駆的にとりあつかってきたものでもありました。

前回紹介した、日本における社会史の先駆者・阿部謹也も、そのエッセイにおいてSF小説家レイ・ブラッドベリ(1920〜2012)に注目した一人です。

「ブラッドベリの描く宇宙空間やこの世の話はSFであるが、そこにはモノを媒介にした人間と人間の関係の原点が描かれており、そのかなたに中世ヨーロッパが遠望されていた。ブラッドベリは現代文明を越える世界としてSFの世界を描いているのだが、それが必然的に中世に遡っていくことになるのである。SFの世界は中世と意外に近い関係にあるのではないだろうか。」(阿部謹也『逆光のなかの中世』7頁、初出は「すばる」1984.7)

阿部謹也は、近代以降の世界が、時間の面でも空間の面でも「文明」に一元化され、普遍的な時間・空間を生きることになったとみました。その考え方を解除するために、阿部は人々が具体的に生活を営む場である「文化」に着目しようとしました(思想no.1048 2011.8より「戦後日本の歴史学の流れ」より)。

一見別の方向を向いているような社会史家とSF作家の問題関心は、このようにして交わるのです。

中世から近代にかけて、西洋人は自然現象をコントロール下におさめようとしていく。その過程で生み出されたのが現代に続く自然破壊であるという主張も、当時の社会史家がしばしば提起したモチーフでした。

たとえば西洋中世史家・木村尚三郎らによる『中世の森の中で』(1975)という一般向けの歴史書では、西洋の自然破壊のルーツが一神教教的な世界観にあるとするリン・ホワイト(1907〜1987)の説が紹介され、木村尚三郎は次のように述べています。

「今日、ヨーロッパなかんずくフランスの歴史学会は、華麗な変貌を遂げつつある。.近代市民社会形成史とか資本主義発達史...は多かれ少なかれ後退し、代って個別具体的な衣・食・住、男女の愛、家族などをテーマとして生活し研究が、死の観念、恐怖のイメージ、巡礼、旅芸人、渡り職人、ジプシーなどの渡り者の世界などの研究とともに、歴史学会の太い柱として大きくクローズ・アップされてきた。

それはつまり、きめ細やかな感性を駆使しての日常生活の科学化であり、生と死、生き合いの観念への熱い関心である。そして歴史を通してこれを探り、自らの心性(マンタリテ)をきわめ、自らを変化しつつ、非西欧世界と共存しようとする態度である。

......このことは、1973年秋の石油ショックをきっかけに始まった、世界的な不況、低成長と深く関わっていよう。人々は60年代の高度成長期のような、明日に期待しつつ明日を夢見て生きる時間の観念から遠去かり、代って今日の充実、今日の価値ある生き方を求め、調和と連帯の空間的な生き合い感覚を重視し始めている。」(同書、352-353頁)

『中世の森の中で』は、日本ではじめて社会史をテーマに構成された一般向けの歴史シリーズのなかの一巻でした。このなかで特に注目するべきは、角山栄、村岡健次、川北稔による編著『産業革命と民衆』(河出書房新社、1980年)です。

これまで産業革命は、マルクス主義的な見方をとっても、近代経済学的な見方をとっても、「生産力」という観点に意義を置くことが普通だった。

そういう見方に対し、次のような広い見方が提示されます。

無生物資源、とくに石炭エネルギーが広汎に利用されはじめるのは、のちにものべるように16世紀中頃以降のイギリスにおいてである。工業化の出発点は実にここにあったといってよい。

これにはもちろん、1970年代に盛んになったエコロジー思想・運動の高まりが背景にありました。

スウェーデンで開かれた史上初の「環境問題」に関する国連主催の会議である国連人間環境会議(1972年)。

これと同年に発表されたローマ・クラブによる『成長の限界』は、このまま開発を進めていったら、限界に突き当たってしまうのではないかということを、コンピュータによる解析データを用いて指摘したものでした。

しかし、国連人間環境会議(1972年)の結論は「環境を保護するべきだ」という単純な結論に収束したわけではありません。インドの女性首相インディラ・ガンディーを急先鋒とし「発展の権利を止める気なのか?」という途上国の主張と先進国の主張が、真っ向から対立します。いまでは当たり前の光景となった先進国と途上国との対立の淵源です。

当時の先進国において、環境破壊の元凶は、なんといっても途上国の「人口爆発」を指すものでした。ポール・エーリックはこれを指して『人口爆弾』という著作を発表しています。先述のノストラダムス本の五島勉も、世界の終末の元凶として「人口」を挙げていましたね。

こうした議論や国連の会議に先行していたのは、近代以降の欧米諸国の発展を反省し、新しい社会をつくろうとする若者たちの動きです。

その震源地はアメリカ合衆国の西海岸。若者たちはネイティブ・アメリカンや東洋の精神文化に注目し、個人の心の中の世界を変えることで、世界を変えようとするニューエイジ思想や、自然との調和を目指すエコロジー思想への関心を高めていきます。

(注)「失われた大陸」言説の源流の一つは、ニューエイジ思想のルーツとなった「霊の進化」理論を唱えた神智学協会のブラヴァツキー夫人でもありました。ニューエイジでは、ブラヴァツキーが唱えた現在の「物質的文明から霊的文明への転換」という理論を受け継ぎ、「霊的革命論」をその根幹とし、ヨーガやドラッグで霊性を高めることが目指されるとともに、近い将来における物質文明の破局をみる「終末論」を引き寄せることとなります。

先ほどの『産業革命と民衆』では「宇宙船地球号」で知られるケネス・ボールディング(1910〜93)が引かれ、しかしいまや人類にとって危機的な状況というのは、石炭が枯渇することそれ自体ではなく、生態学的な安定が保てないことになるんだとも述べられています。

産業革命という歴史的事象は、いまやワットやスティーヴンソンといった発明家の歴史としてみるのではなく、人類の技術文明の歴史における重大な転機としてとらえる必要がある。

エコロジーへの注目は、不可避的に、長期にわたるゆっくりとした歴史(=地球史)を呼び出します。

ここにも、1970年代に生まれた長い時間軸のなかで世界史をとらえる姿勢があらわれているといえるでしょう。

「人新世的な世界史」へ

人類を、政治・経済ではなく、思想や技術、地球との関わりのなかでとらえること。

Powers of Ten(1977)に象徴的にみられるような、世界を、人類のスケールを外した視点でみるということ。

そして、歴史を「人類史」を超える尺度でふりかえり、未来を展望するということ。

これらは実はすでに先述の小松左京や香山健一(1933〜97)らが1960年代に「未来学」という立場から取り組んできたことでした。

梅棹忠夫氏が、現代史、近世史、中世史、古代史に対応して、「未来史」を現未来(10^1年のオーダー)、近未来(10^2年のオーダー)、中未来(10^3年のオーダー)、遠未来(10^4年のオーダー)に巨視的に区分し、その時間軸の長さにそれぞれ対応して、適応可能な方法を、社会科学的方法、短期文明論、長期文明論、人類史(地球史)的アプローチとしているのも、おそらくこうした(注:「未来」に「過去」の推測方法を適用する海外における試みと同様の)視点からであろうと思われる。この意味で未来学は、一種の歴史学であるということができるのである。未来と現在との対話、つまり現在から未来をみる視点と、未来から現在をみる視点との接点で生ずる緊張したドラマと相互干渉(ないしは対立や闘争)のなかで、われわれは現にここにあって未来を選択し、操作していなかければならない。未来もまたひとつの歴史である。

もちろんここには、アメリカにおけるマクルーハン(1911〜80)のようなテクノロジーによる近代の乗り越えをはかろうとする潮流や、R・L・ヘイルブロナーの『歴史としての未来』(1959)の問題提起、ヴラジーミル・ヴェルナツキー(1863〜1945)のようなロシア・ウクライナなどにおける未来や宇宙に関わる思想など、国外の思想動向も当然関係しているわけですが、ここではそれ以上詳しく立ち入ることはやめておきます。

私たちが今取り組んでいるのは、1970年代に、どのような種類の新しい想像力が立ち上がり、それが日本人の歴史に対する考え方を変え、「世界史」の再定義に向かっていったのではないかという問いでした。

『日本沈没』、ストックホルム宣言、ノストラダムスの大予言、『成長の限界』、社会史的視角からの産業革命の問い直し——これらに通底していたのは西洋近代に対する批判であり、「終末論」的な雰囲気でした。

しかし本当にこの世界が、人類文明が「終わり」を迎えるのかというと、主張はさまざま。テクノロジーによる乗り越えを目指す思想もあれば、精神文明への転換によって乗り越えるという思想もある。また、本当に「世界は終わる」という結論のものまでありました。

ともあれ、これら「終末論」的な雰囲気のもとで生み出された「人類史的な視点」「長期的な視点」「地球史的な視点」が、日本で「世界史」というパッケージとして提示されるには、まだまだ時間が必要でした。

それがめぐりめぐって2010年代末に注目されるようになる「人新世的な世界史」に、どのように接続されていくことになるか。

これについても、のちのち考えていくことにしましょう。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊