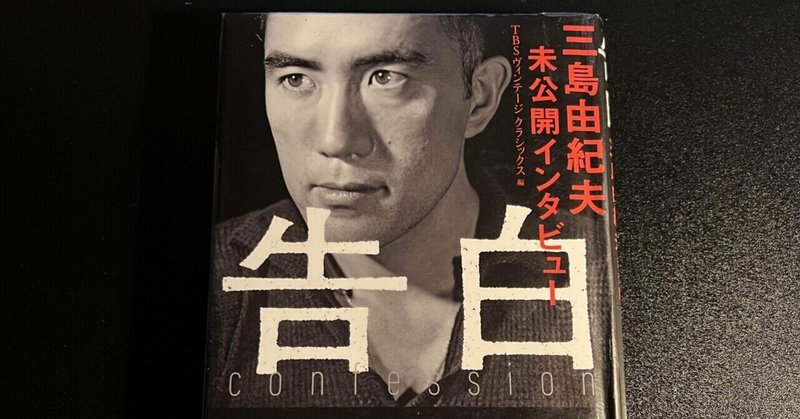

「告白 三島由紀夫未公開インタビュー」講談社【読書感想文】

三島由紀夫とその美文の秘密

三島由紀夫の一体何に惹かれるのか―。

何よりもまずその文章の、他に類をみない美しさではないでしょうか。

三島由紀夫の文章には朗読したくなるような、飾って眺めたくなるような魅力があります。

あの文章の美しさは一体どんなものを土壌としているのか。

この本の中で、その秘密に迫ることができる大変貴重なコメントを残していました。

※ベスタ―・・・このインタビューの聞き手。英国生まれの翻訳家。「太陽と鉄」を翻訳した。

小説のマテリアルは言葉

ベスタ―

三島さんの文学と現在のほかの日本の文学と比較した場合、ご自分で、こういうところに大きな違いがあるといったものはありますか。

三島

簡単に言えば、言葉の問題ですね。僕は、言葉というものが小説のメチエで、マテリアルだという確信を非常に強く持って始めたし、今もそう思っています。人生だの思想が素材、マテリアルではない。言葉がマテリアルだ。

ベスタ― そういう意味では、音楽と非常に近い。

三島 音楽や絵と同じですね。

「言葉がマテリアルである」というのは恐らく、言葉それ自体が原材料であり、本質だということだと思われます。音楽でも、全体を通して一つの楽曲として成立しているけれど、音の一つ一つそのものが心地よい訳で、それ自体が本質であるということだと解釈しました。

音楽に込めた主題や思想というものよりも一音一音が持つ美しさ、心地よさこそが本質であるのと同じことだという意味かと思います。

例えば洋楽を聴いた時。

英語なので何を言っているかは分からない。けどすごく心地良い。

それと似ているのではないでしょうか。

映画でも、似たようなことが言えるかもしれません。

映画のマテリアルは何よりも映像表現や映像美である。

だから、観終わった後に、映画の主題や筋が理解できなかったとしても、「あのシーンが忘れられない!」という映像があればそれでとりあえずは充分なのかもしれません。

いずれにせよ三島の文学観が垣間見えて興味深いです。

三島

ただ、芸術が純粋であれば、そういうマテリアルが大切になるわけでしょう。小説というものは、純粋な芸術ではないですから、普通考えればマテリアルが大切でないんです。

「小説は純粋な芸術ではない」・・・というのは私はまだ理解できなかったので、今後も研究してみます。

古典文学の三島の文章

続いて、三島の文章に話題が移る。

ベスタ―

三島さんの文章には、三島さんから見て、伝統的なところがありますか。

三島

僕は非常に伝統的な語法をわざと使うんです。対句なんかも、昔の漢文の四六駢儷体という対句がありますけれども。ああいう対句を現代文の中に生かそうと思っていろいろ使っておりますし、古語も、『春の雪』なんか殊にわざと技巧的に使っておりますけど、あれは王朝の小説を復元した形の小説ですから、古い言葉をわざといっぱい使っているんです。ふだん使わない言葉がずいぶん出てきます。(中略)

言葉の使い方とかなんとかが西洋的なんですね。ですけども、使っている言葉は日本語ですから、この言葉の一つ一つの単語はね。その単語自体は、僕たちは子どものころから耳に入っている日本語の美しさがありますから。それを使う。その極端なのが「椿説弓張月」です。あれは今使われない日本語ばかり使っているわけでしょう。そのかわりなるたけ美しい言葉を選んで。割りぜりふなんかは詩のようなつもりで書いたですね。

古典文学があの美しい文章の土壌となっていること、また、あえてああいうトラディショナルな言葉を選んでいるのだと判りました。言葉がマテリアルだという信条がそういうこだわりとなって表出しているのでしょう。

三島 古典主義の教育は、フランスでは今でもやっているでしょうけど。昔式な「読書百遍意おのずから通ず」で、わけがわからないものを暗唱させなきゃいけないと思うんですよ。意味なんか何もわからないでも。それをやらなきゃ我々はクラシックを絶対に親しむことができないんです。極端なことを言えば、小学生に「源氏物語」を教えるのです。(中略)漢文学の教養がだんだん衰えてきました。それで日本の文体が非常に弱くなりました。

なるほど・・・たしかに三島の文章は四角いというか、構造的というか、漢文的な骨格をしている気がしますが、それは古典的な素養を根底に備えているからからもしれません。

言葉は、身体感覚とともに理解するものでないでしょうか?

だから、意味がわからなくても暗唱することで、暗唱したものが身体感覚として浸透していくのかもしれません。

小説は建築

次は、三島の小説観が語られる貴重なシーンです。

ベスタ― 三島さんは、小説というものを理想としてどういうふうに考えていらっしゃるんですか。

三島 理想としては、僕はやっぱり建築とか音楽とかいうのが理想で、それに近づけば、近づくほどいい小説だという考えが抜けないんですよ。ですから、おおきなカテドラルみたいな小説が書ければうれしい。そのかわり、大きな川の流れのような小説は僕には書けないんです。

三島の小説が建設物だというのはすごくしっくりきます。

例えば、「金閣寺」を読んだとき、小説全体が金閣寺のようだと感じました。

材料となる柱の一本一本までがきちんと採寸されているように、一語一語、一文一文が計算されているし、「一層は寝殿作りで二層は武家作り、三層は、中国風の禅宗仏殿造り」という金閣寺の設計のように、各章が独立して意味を持ちながらも、全体として煌びやかで美しい一つの建築物のように仕上がっているからです。

三島は更に、

「丹下健三の向こうを張っているのかもしれません(笑)」

とも語っており、自身の仕事が建築的であることを強調していました。

文章の余白

文章を油絵に喩えて、その余白についても語っています。

三島 僕は文章を書くときに、あんまり文章を塗り詰めちゃうんです。というのは、僕は油絵的に文章をみんな塗っちゃうんです。日本的な余白というものができない。僕はそういう欠点が自分であると思いますね。

(中略)

ベスター 三島さんの文章は油絵的ですか。

三島 でしょうね。どっちかというと。(中略)川端さんの文章なんか、(中略)ジャンプするのがすごいですよ。川端さんの文章は、それは怖いようなジャンプをするんですよ。僕は「山の音」について川端さんのぶんしょうのことを書いたことがありますが、怖いんですよ。ベーンと次のラインに飛ぶ。その間、何もないんですよね。僕はああいう文章は書けないな。怖くてね。

おそらく、余白とは、行間のような意味合いだと思います。

三島は言葉を尽くして絵を描き切るような小説を書いている気がします。

一方で川端康成は余白の大きい、ぽつりぽつりと画材を垂らして描いた絵のような小説である気がします。

三島が、余白を作ることについて「怖くてできない」と言っているのも興味深いです。三島は几帳面だから、解釈を読者にゆだねるような表現をすることは嫌だったのでしょうか?

ドイツ語と三島の文章

更に、三島はドイツ語の影響も受けていると話します。

司会 学習院時代、ドイツ語をおやりになったわけですか。

三島 ええ、やりましたね。僕もドイツ語の影響を随分受けていると思う。ドイツ語の構文の影響を随分受けている。クライストとかね。クライストの文章の、一ページの一番上に主語があって、一番下に述語があるようなスタイル、ああいうものは僕の小説のスタイルにかなり近いんじゃないでしょうか。長ーいセンテンスの。非常に構造的なスタイル。

私はドイツ語の素養がないのはっきりとは分かりませんが、語られていることはイメージとしては理解できる気がします。

一方で英語は主語と述語が近いかと思います。漢文も同様だと思います。

そういう言語と比較すると、三島の文章は長くて、主語と述語が離れている気がするが、それがドイツ語的であると意味が少しだけ理解できる気がします。

それにしても、やはり外国語を学ぶ意味は単なる実用的な意味だけではないと思わされます。

別の言語を理解することで、相対的に日本語とはどんな言語であるのかが洞察できるはずだからです。

それは上述の漢文の素養を得ることと同じ問題だろうと思います。

法律と三島の文章

漢文、古典文学、ドイツ語に加えて、三島は法律学の影響も受けていると言います。

三島 僕の友達で法制史の教授をやっているやつが、おまえの小説は法制史のメトーデと同じだと言いましたね。法律というものは不思議なものですね。あんなおもしろい学問は無いかもしれません。殊に手続法といいますか訴訟法はおもしろい。あれが僕の小説構成の一番基本になっているような気がする。

司会 それはおもしろいですね。初めて聞く話ですね。

三島 というのは、こういうことなんです。つまり、証拠というものがあるでしょう。ある人間が犯罪を犯したどうかわからない。被疑者というものです。この人間がこのプロセスを通じてだんだん追求されていきますね。証拠追求の手続き。最後に証拠がぐっと挙がって、この男が犯人ですね。そのときに初めて裁判が終わって。判決が下される。おまえは何月何日に人を殺したから死刑に処する。これが手続きでしょう。

小説とそれを比較しますと、小説の主題というものは証拠なんですよ。その主題は、僕自身にもよくわからないんです。この小説の主題は何だろうか、何がフレームかわからないんです。犯人を追及するように一生懸命追求している訳ですね。何度も何度もいろんな書類を集めたり、事実を集めたりして、一番おしまいに、ああわかった!というとき、その小説の主題が最後に出てくるんです。それは小説も芝居も同じですね。殊に芝居ではそうでしょう。ですから、あの手続きというものは、ほとんど僕の小説の構成の一番もとじゃないかしら。

「白い巨塔」の裁判シーンを見ていて思ったことがあります。

それは、裁判で話される言葉はなんと細部まで緻密に論理的で、全体として理路整然としている、洗練された文章だろう!ということです。

法律は、現実世界で起きうる複雑な事象を言葉でのみ表現するという点において、錬磨され続けてきたことは必然かもしれません。

一つのものを表現するのは一つの言葉しかない

これはハッとさせられました・・・。

三島

言葉というものは、一語が一つの意味しかないということで文学が成り立っている。ポール・ヴァレリーもそうですよね。

司会

ヴァレリーはさっき挙げられた「一つのものを表現するのは一つの言葉しかない」という、あれですね。

最近、辞書を引くようになって感じていることがあります。

それは、辞書を引いてみると、「いままで自身が使っていた言葉は、辞書の意味とちょっと違う意味で理解してしまっていたと判明する」といことが結構あることです。

同時に、自分の知らない言葉はまだまだたくさんあるということです。

的確に言葉を選ぶならば、一つのことを表せる言葉は一つしかない、、、このことを思い出して言葉を選んでみたいと思いました。

おわりに

三島の話す言葉はすべてが格言であるかのようでした。

言葉を使い、文章を作る人にとって・・・つまり誰にとっても三島の言葉は大変貴重なものだと思います。

今後も三島の研究を続けてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?