19世紀のパリにコンカフェを爆誕させた、ある日本人の話

はじめての記事で何を書こうか迷っていたところ、ある人物の名前を検索したらわずか5件しか記事がヒットしなかったので(2023年4月10日現在)、記念すべき第一回目はこの人について書きます。

あれ? 5件しかヒットしないって、それだけ需要がないってことですかね?

まあいいか。

世界を魅了した3人の芸者

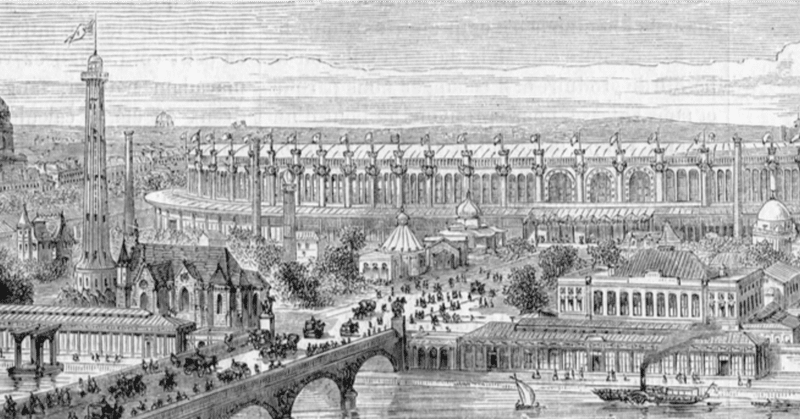

西洋世界において、一大日本ブームを起こすきっかけになったのが、徳川幕府崩壊直前の1867年にパリで行われた万国博覧会でした。日本が公式参加した最初の万博です。

当時は黒船来航による開国から十数年しか経っておらず、しかも初めての万博。長年の鎖国によって国際社会の右も左もわからないサムライたちは、とりあえず日本の名産品として「外人ウケ」しそうな刀や陶器をわけもわからず出品した―—。

サムライたちの「はじめてのおつかいバンパク」と聞いて、そんなイメージを思い浮かべた人もいるかもしれません。今でも日本人(とくに役人や政治家)は国際社会に日本のことをアピールすることが下手な印象がありますからね。

しかし、この時、海を渡った日本人は、ひと味もふた味もちがいます。日本茶屋風に仕立てたパビリオン(展示館)に、日本の浮世絵や伝統工芸品を並べ、さらに3人の着物姿の芸者さんが来客者を「おもてなし」するというユニークなスタイルで日本文化を世界の人々に知らしめたのです。

メイド喫茶ならぬゲイシャ喫茶!

19世紀のパリにコンカフェ爆誕です。(適当)

3人の芸者さんはそれぞれ「かね」「すみ」「さと」という名前で、もともと江戸柳橋の松葉屋という店で芸者として働いていました。パリ万博の日本茶屋では、お客さんに酒を注いだり、コマをまわしたり、手毬を突いたり、キセルでタバコを吸ったりして人々を楽しませていたそうです。

このエキゾチックな演出に世界の人々はすっかり魅了され、3人の芸者は現地のメディアでも大きく取り上げられました。その結果、日本館は連日大盛況。また、浮世絵をはじめとする日本の美術品に西洋の芸術家たちが熱い視線を注いだことから、のちに「ジャポニスム」と呼ばれるムーブメントまで起きました。

絵画の分野では、ゴッホやモネ、ドガといった画家が浮世絵の影響を強く受けたことはよく知られています。また、音楽の分野では、プッチーニのオペラ『蝶々夫人』や、ドビュッシーの交響詩『海』などがジャポニスムの影響によって作られました。その他、人気ブランド「ルイ・ヴィトン」のモノグラム(LとⅤを組み合わせたロゴ)は、日本の家紋や市松模様を参考につくられたとも言われています。

イギリス人にもビビらなかった、日本ブームの「仕掛け人」

このパリ万博における日本ブームには「仕掛け人」がいました。

清水卯三郎という人物です。

さきほどはパリ万博に参加した日本人のことを「サムライたち」と表現しましたが、実は卯三郎は商人です。日本からの参加者のなかで唯一の商人であり、個人で出品したのも卯三郎ただ一人でした。

簡単に経歴を紹介すると、卯三郎は1829年、武蔵国埼玉郡羽生町(埼玉県羽生市)で酒造を営む名主・清水家の3男として生まれました。幼いころから漢学・蘭学に親しみ、20歳のころには江戸に出て、大豆などを扱う商人になります。

その後、黒船来航により横浜が開港されると、1859年には横浜に出店し、外国人相手の商売を始めました。また、商売のかたわら、蘭学・洋学を学ぶことも怠りませんでした。卯三郎と交流のあった福沢諭吉は、卯三郎のことを「その身分に不似合(ふにあい)な有志者」と評しています(『福翁自伝』)。

1863年に薩英戦争(薩摩藩士がイギリス人を殺傷した前年の生麦事件をきっかけに起こった薩摩・イギリス間の戦争)が起こると、卯三郎は持ち前の語学力をいかして通訳兼交渉役として活躍しました。

その結果、当時イギリス側に拘束されていた五代友厚、寺島正則(当時の名前は松木弘安)を最終的に救出・保護することに成功しています。教科書にも載っているのでご存じの方も多いと思いますが、五代も寺島ものちに明治時代を担う人材となった人物です。

ちなみに、この時、卯三郎は薩摩側(大久保利通)から依頼を受けてイギリスとの交渉にあたっていたのですが、当初はイギリス側から「このような重大事件について話し合うのに商人では場違いだ。もっと大物をよこせ」と追い返されそうになりました。しかし、すかさず「人に大小軽重はない。談判の委任を受けて居ればだくさんだ。それでも拙者と話はできないか」とやり返し、当時「世界最強の大英帝国」としてブイブイいわしていたイギリス人相手にも臆することなく堂々と渡り合っています。

フランス皇帝から銀メダルを授与

1867年のパリ万博に話を戻すと、当時日本からは3つの「日本代表」が参加していました。

幕府、薩摩藩、佐賀藩です。

この頃すでに幕府と薩摩藩はバチバチの状態。幕府側が徳川昭武(15代将軍慶喜の弟)を将軍代理として日本国の名で参加させると、当時すでに反幕府に動いていた薩摩も「薩摩琉球国」名義で独自に出品して幕府に対抗しました。

卯三郎は幕府の使節団の一員として参加しています。同じ使節団のメンバーにはあの渋沢栄一もいました。

先に紹介した薩英戦争の一件から、卯三郎は薩摩藩とのつながりが強いと思われたかもしれませんが、実は幕府ともうまくつき合っていました。さすがは商人と言うべきか、バランス感覚に優れていたんでしょうね。

さて、パリ万博に参加することになった卯三郎は、前述の「かね、すみ、さと」の3人の芸者を連れて渡仏し、万博内の日本のエリアに檜造の茶屋を誕生させました。

こうして卯三郎が総合プロデューサー的な役割を果たした日本のパビリオンは大盛況。そのエキゾチックな外観の建物もさることながら、それ以上に彼女達の存在そのものが大人気だったと伝えらえています。

この日本茶屋の大成功により、卯三郎は、時のフランス皇帝ナポレオン3世から銀メダルを授与されたそうです。

実は帰国後も卯三郎は、出版業や歯科器材の輸入・販売、平仮名の普及に努めるなど、幅広い分野で活躍しているのですが、これ以上はちょっと長くなってしまうのでまた機会があれば改めて書きたいと思います。なんせ、ちょっと調べただけでも「日本で初めて印刷機を輸入した」とか「日本初となる歯科器械工場をつくった」とか、パワーワードが止まらないので……。

僕は『あなたの知らない埼玉県の歴史』という本の仕事をするまで「清水卯三郎」の名前を知らなかったんですが、おそらく埼玉県や羽生市では「地元の偉人」として多分学校の授業でも習うんでしょうね。埼玉県民は全国的に見ても地元愛が強いらしく、このシリーズも埼玉県だけが重版したそうです。

なお、清水卯三郎についてもっと知りたいという方は、こういう本もあります。

表紙に卯三郎の写真がありますが、良い顔してますね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?