二人の龍の知の冒険! ,,,対談なのにエキサイティングだった1冊

「人生を変えた一冊」といっても、読んだ時に雷に打たれたような衝撃があったわけではありません。

でも、今、考えてみればけっこうな影響を与えてくれた本があります。

自分にとって、その本が

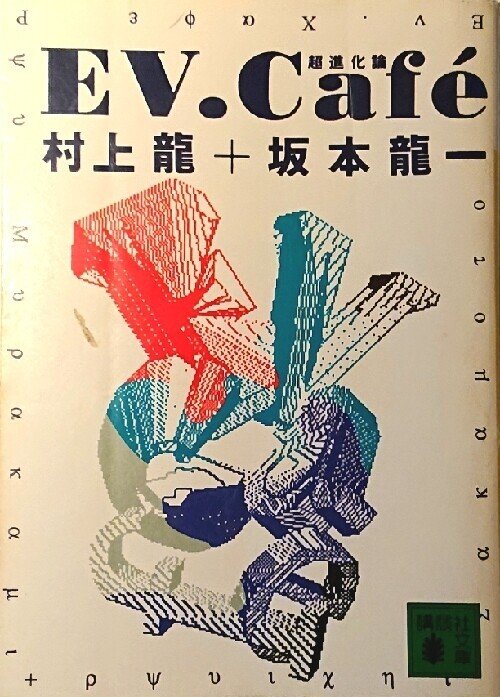

『EV. Cafē 超進化論 』

村上龍さんと坂本龍一さんの2人が、6名のゲストを招いて対談した内容をまとめた本です。

対談自体は1984~85年なのですが、文庫本がリリースされたのは1989年1月だったので、私が手にしたのは、自分が大学生の頃、ペレストロイカ~ベルリンの壁崩壊あたりの妙に世界が動いてる感じだったあの時代、そして天皇崩御により昭和から平成に移り変わっていく時期です。

当時、『愛と幻想のファシズム』を読んで、村上龍さんにハマってた頃なんですよね。

龍さんの著作を、講談社文庫の番号順に読み漁っていて、新刊だった本書にぶつかったという感じなのです。

手に取った時は、村上龍さんと坂本龍一さんの2人の対談集ぐらいと思ってて、小説じゃないことで軽く見ていたのですが、どうしてどうして、かなり歯ごたえのある本だったのです。

全8章で構成されているのですが、最初と最後は2人の対談なんですが、残りの6章は、各章でゲストを交えていろんなことについて語り合う内容でした。

この内容ってのが、二人の興味がある方向に走っていくんで、あんまり結論のあるものにならないんですよね~。

それが面白くて刺激的だったのです。

1例として最終章の二人の話題のキーワードを挙げていくと、「エレクトロニクス・ゲリラ」→「ブレードランナー」→「つくば万博サントリー館」→「ボリス・ベッカー」→「核戦争」→・・・みたいな感じで話が進んでいくんです。

とりとめないでしょ、でも、読んでみると一本の線がつながってるようで、面白いんですよね~、いろんなことが二人のフィルターでつなげられていくのです。

<各章のゲスト>

吉本隆明:評論家

河合雅雄:日本モンキーセンター所長

浅田 彰:評論家

柄谷行人:哲学者、文芸評論家

蓮実重彦:文芸・映画評論家

山口昌男:文化人類学者

以上、6名の方で、当時、活躍されていた評論家の皆さんでした。

実際の対談は1984~85年ということもあって、いわゆる ”ニュー・アカデミズム” が流行していた時期なんですよね。

「ポスト構造主義」や「ポスト・モダニズム」なんて言葉が、妙に尖った感じに思えていた時代で、ゲストの顔ぶれもそれっぽいのです。

対談自体は、理解できない内容も多かったのですが、大学生にとっては、なかなか刺激的だったのです。

なんかですね

自分の頭が良くなったような気がする。

そんな気にさせる本だったのです。

実際、この本を読んでからは、熱に浮かされたように、この対談のゲストの皆さんの著書を読み漁ったんですよね。

ちょっと遅れてきた ”ニューアカ熱” みたいな感じだったのです。

この後、しばらくゲストの方の著書の話になります。

興味のない方は※印まで自力でジャンプ願います。

+ + + + + +

対談の雰囲気が伝わるよう、各章の小題を抜粋しています。

Stage 1 表現

(小題)

音楽と言葉の差異

中島みゆきの音楽

言葉の自壊作用

ポップの波

人間に内部はあるのか

物語の解体の果て

よしもとばななさんのお父上ですが、対談では、すでに一時代前って印象でした。

ただ、冒頭の ”中島みゆき” をテーマに熱く議論するする様子が印象的でした。

『共同幻想論』(1968)

『マス・イメージ論』(1984)

Stage 2 生物

(小題)

サルから見た人間の実像

性と攻撃性

狩猟民族の時間

分子レベルでの思考

「考える葦」

実は、自分にとって、6章の中で、一番面白かったのが河合先生の対談でした。

理論ではない観察を基盤とした学問は、何より分かりやすかったのです。

『霊長類学の招待』(1984)

Stage 3 金属

(小題)

「構造と力」が興奮させるもの

経済ネットワークのリアリティー

アメリカと日本の差異

メタリック音のもたらすもの

日本的平準さを破るもの

浅田彰さんとの対談も面白かったのです。

経済の話が中心となりながら、アメリカ的なものの価値観に関する内容が多くて、知的にやり取りをする坂本龍一さんに対し、直観的(野性的)に絡む村上龍さんの様子が面白かったのです。が、ちょっと内容が難しかったのです。

『構造と力』(1983)

『逃走論 スキゾ・キッズの冒険』(1984)

対談では面白かったのですが、著書『構造と力』は、歯ごたえがありすぎて、ほんとに自分の血肉になったかはあやしいのです。

Stage 4 外部

(小題)

日本的ポストモダンの中で

コカ・コーラは思想だ

神秘主義と無根拠性

アメリカ的とヨーロッパ的

日本的普遍という制度

パラドックスとしての独創性

対談では、トピックは取りつきやすいのに、話の内容は固い印象でした。

構造主義とかになると、よく分からなくなるのです。

『批評とポストモダン』(1985)

読んだのは評論集だったのですが、中上健次、梶井基次郎、唐十郎など、いろんな作家が取り上げられていて、それなりに面白かったのです。

Stage 5 凡庸

(小題)

映画と日本人の顔

進化と凡庸

コッポラの混乱

ゴダールとマキノ

多様性の中の人生

文芸・映画評論家の蓮實重彦さんとの対談は、やっぱり映画の話で、興味深い対談が多かったのです。

『蓮實重彦の映画の神話学』(1979)

『映画 誘惑のエクリチュール』(1983)

『マスカルチャー批評宣言 物語の時代』(1985)

ここでは3冊だけの紹介ですが、多分、読んだ本は蓮實重彦さんの著書が一番多かったと思います。ヌーヴェルバーグなんかに興味を湧かせてくれた方で、自分の映画に関する視野を広げてくれました。

Stage 6 速度

(小題)

小錦スキゾ力士論

周縁理論と落書きマンガ

ヒューマニズムは陰謀だ

欲望全肯定の暴力

スピードとリズムのファシズム

最期の対談のせいか、ゲストより二人が話してる印象が強くて、あんまり憶えてなかったりします。

けっこう分かりやすいトピックだけど、なんか結論は分からない感じだったのかな....

なんか中身が入ってこなかったので、すいません、著書は読まなかったです💦

+ + + + + +

※

と、まあ、遅れてきた ”ニューアカ熱” のせいで、この本を読んだ後に関係本を買いあさってたいました。

こういう本を置いていたのは、当時、自分の住んでた地域では ”パルコブックセンター” ぐらいだったんですよね。

なので、こういう本を置いてあるコーナーに、けっこう滞空してたんですが、今、思うと、なんか気取った感じで本を選んでました💦

ただ、この発熱はずっとは続きませんでした。

他にもいろんな思想書や哲学の本も読んだのですが、なんかですね、一部をもって総体で語られる事や、個としての自分と様々な評論とのズレに違和感を感じてしまったのです。

自分を形作るものを変えたくて、いろいろな知識を入れても、やっぱり自分という殻は変わらない....

立派な本を読んで、その立派な知識が入っても、自分が立派になるわけではないってことに気づいたわけです。

大事なのは、他人の頭で考えられた大きなことより、自分の頭で考えた小さなことだ。

※ 村上春樹「スプートニクの恋人」より

これに勝る諫言はないですね。(村上龍さんの言葉じゃないんだw)

何かに染まるというわけではなくとも、いろんな方のいろんな考えに触れるのは楽しいんですよね。

自分が頭が良くなったような錯覚に気づけたことで、少しは視野が広がったんじゃないかと思います。

その後、この発熱時のような熱量ではないものの、時々、この系統の本も読むのですが、やっぱり新しい考え方に触れるのは新鮮です。

そういう、いろんな人の考えに興味をひかれてしまうのは、この時の経験のおかげであることは間違いないんです。

そのきっかけとなった、村上龍さんと坂本龍一さんの『EV. Cafē 超進化論 』は、自分の新しい扉への入り口だったのかなと思うのです。

*