翻訳本(海外文学)への扉

to translate into

例年以上に家にいることが多く、読書に集中できると思いきや、それなりにやることも多いこの頃です。

まあ、最近の自分の読書を振り返ってみると、海外作家さんが6割、国内作家さんが4割って感じで、海外の翻訳作品が中心っていいのかな....それほどでもないんですが、けんこう読んでる方だと思います。

現在は、遠くアイスランドのミステリーが読めたり、近いけど遠かった中国や韓国のミステリーやSF!が読める時代になっていて、ある意味スゴい時代だと思んですよね。ただ、翻訳ものを苦手としている人も多くて、ちょっともったいような気がしているのです。

という自分も、以前は、翻訳アレルギーみたいなものがあって、なんか、翻訳ものって、間に翻訳者がいるので、作家さんの感性が直で感じられないなんて思ってたんですよね。(自分の語学力は棚に上げて…)

読んでたと言えば、一部の海外SFだけで、その頃の読書の中心だったミステリーは、ほぼ国内作家さんばかりでした。そんな自分が、現在のようにいろんな翻訳ものを読むようになった要因を考えてみると、その世界の扉のように、そのジャンルへ踏み込む入口となる作家さんがいたりするので、そういう方たちを紹介しようと思います。

【海外ミステリー】について

もともとミステリーが読書の中心の私ですが、海外ミステリーは登場人物が皆カタカナなので、名前が憶えづらく、じっくり世界に入っていけなかったのであまり読んできませんでした。

そんな中、ふと手にしたのはスティーヴン・キングの「グリーン・マイル」でした。

キングの本って、映画なんかにもなってるんで有名なんですが、モダンホラーの帝王だし、ひとつひとつの本が厚いし、興味はあるけど手の出しづらい作家さんでした。

ただ、ふと手に取った「グリーンマイル」は6分冊本なんで1冊ぐらいなら、スイスイって読めると思ったんですよね~。そして読み始めたら、あっという間に6冊全部読んじゃって、あとは、ぞくぞくと読むようになりました。

やっぱりキングって話がうまいんですよね~、長編は抵抗が強いかもですが、中編集や短編集あたりから入っていくといいのではないかと思います。

他にもいろいろな作家さんを読んでみましたが、やっぱりアガサ・クリスティーは読みやすいです。ポアロシリーズの調査は聴き取りを主体としてるので、会話部分が多くてさくさく読めちゃいますので、古典ミステリーに苦手意識を持っている人にはお勧めだと思います。

【海外文学】について

スティーヴン・キングとともに、自分の海外文学への扉となってくれたのは、間違いなく村上春樹さんだと思っています。

もともと村上春樹さんは好きな作家だったんですが、決して多作ではないため、著作を全部読んじゃった後は禁断症状が出たりするんですよねw。その飢餓感を埋めるように、村上さんが翻訳した作品を読み始めたのがきっかけです。(同様の人も多いと思うのですが...)

レイモンド・チャンドラーをはじめ、スコット・フィッツジェラルドやジョン・アーヴィング、レイモンド・カーヴァーなどなど、、、村上春樹さんを通じて読み始めた作家さんも多いです。

村上春樹さんの翻訳作品は、春樹作品と地続きなような気がして読みやすかったです。

また、村上春樹さんの翻訳本を読んでいると、よく目にするのが柴田元幸さんという翻訳家さんで、今度は柴田さんを通じて広がったりするんです。そうして出会ったのがポール・オースターなのですが、同じような経路でオースターに出会った人も、それなりにいるんじゃないかと思います。

【中華SF】について

海外SFは、わりかし翻訳ものを読んでたジャンルです。

ですが、ほとんどが英語圏の作品だったりして、中国作家さんのSF作品を読んだ時はスゴく新鮮に感じました。劉 慈欣の「三体」なんかがヒットして、様々な作家さんの翻訳が進んできてますが、その功績者は、間違いなくケン・リュウだと思います。

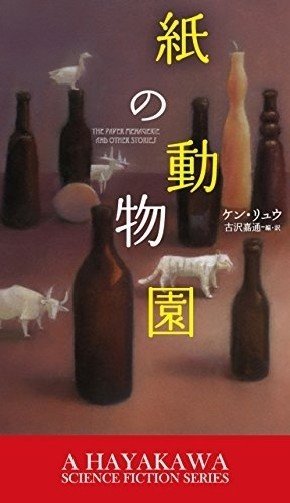

自分自身、ケン・リュウの「紙の動物園」が大好きで、なんだろう、キリスト教がベースとして存在する英語圏のSFとは、なんか湿度が違うような感じがしたんですよね。

他にもケン・リュウが編者となったアンソロジー「折りたたみ北京」なんかも良かったし、今後も世界を広げるのを手伝ってほしい存在ですね。

最後に

英語圏が中心だった翻訳作品世界が広がってきていることは、とても素晴らしいことだと思うんですよね。そんな時代だからこそ、読書世界も広がっていくといいなと思うのです。

.