『四つの小さなパン切れ』(訳者あとがき)

また以前出した翻訳書の紹介です。

時期は二〇一三年ですから、『オーケストラの絵本』の一年前ということになります。

こちらは何度も重版がかかったというものではありません。初版を出した年、すぐに重版がかかり、お、どこまで伸びるだろうと期待させましたが、一回きりの増し刷りで止まってしまいました。

なぜ、『オーケストラの絵本』のような庶民的な本の次に、ちょっと地味目な本を紹介するかといえば、今まさにパレスティナの地で戦争が勃発し、イスラエルという国とユダヤ人問題をあらためて考えさせられる事態になっているからです。

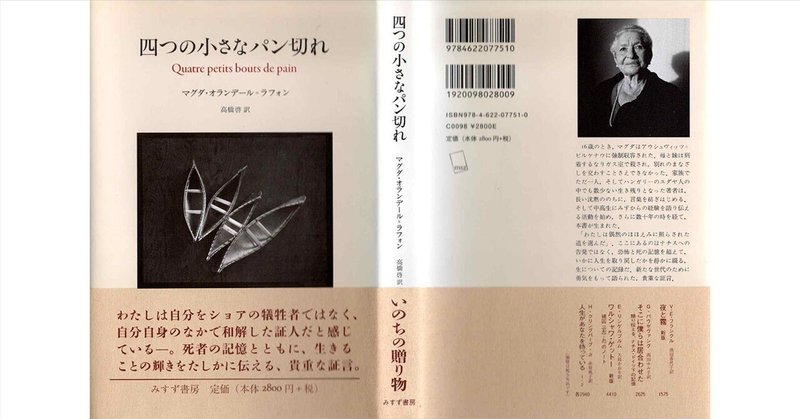

どんな著作かは、本書の訳者あとがきで大まかに説明してありますから、興味のある方はご一読ください(『四つの小さなパン切れ』みすず書房、本体2800円)。

*(訳者あとがき)

アウシュヴィッツから奇跡的に生還したのち、想像を絶する過酷な体験を証言した記録がその後半世紀以上にわたって読み継がれ、名著として知られるようになった作品は少なくない。たとえば、ドイツではヴィクトール・E・フランクルの『夜と霧』(邦訳、みすず書房)、イタリアではプリモ・レーヴィの『アウシュヴィッツは終わらない』(同、朝日選書)、ハンガリーでは二〇〇二年にノーベル文学賞を受賞したケルテース・イムレの『運命ではなく』(同、国書刊行会)など、挙げていけばかなりの数にのぼるだろう。

やはりハンガリー出身で、アウシュヴィッツから生還したのち、ベルギーからフランスへと移り住んだマグダ・オランデール=ラフォンが著した本書も、これらの名著のなかに含められてしかるべき作品であることを訳者は確信している。ただし、その書かれ方はきわめて特異である。短い断章によって全体が細かく分かれ、まるで詩のように行分けされているところもある。きわめて象徴的な強い言葉が並んでいて、最初はとまどう人もいるかもしれない。

ここに記された言葉には異様な手触りがある。異様なざわめきがある。異様な光がある。異様な風が吹いている。

この異様さはいったい何なのだろう、と。

訳者は本書に頻出するフランス語の vie という単語を、いのち、とかな書きにした。漢字で書くことはためらわれた。著者は、いのちを刻むように言葉をさがし、つむいでいる。直感的にそう思った。

この世にいのちが誕生するときに産声をあげるように、ここに刻まれた言葉はいのちを叫び、呼んでいる。

詩や歌が文学の根源であるのは、それがじかにいのちをつかもうとするからだろう。マグダ・オランデール=ラフォンの言葉がときに詩の体裁をとるのは、たぶん、彼女の好みでも、偶然でもなく、言葉の持つ内在的必然によるものと思われる。彼女は本書のなかで、ハンガリーにおける自分の幼年期と思春期を次のように述懐している。

わたしの幼年期と思春期の記憶は、大人たちの沈黙と同じほどに暗かった。ハンガリーの傷はあまりに痛ましくて、わたしはその記憶を閉じこめてしまった。あげくに母語まで忘れてしまった。

彼女は生きのびるためにハンガリー時代の記憶もアウシュヴィッツの記憶も封印し、そのことによって母語さえ捨て去る結果となった。赤ん坊が生きるために乳を吸い、言葉を吸収していくように、あらたにフランス語を学んだ。そして師範学校に進み、教職の資格を取得し、心理学を修めた。もし、強制収容所の非人道性を告発したいのであれば、それを再現するだけの言語能力は習得していた。しかし、そういう道は選ばなかった。あるインタビューに答えて、彼女は次のように語っている。

「わたしは自分を繰り返したくないのです。わたしには自分の人生を巻物のように繰り広げる能力がありません。自分の経験したことで人を驚かすなんて、もってのほかです。わたしにとって証言することは、若い人たちに内省的に考えることをうながすためなのです。」

彼女は自分の半生を活字にすることを潔しとしなかっただけでなく、自分の経験を周囲の人にさえ語ろうとしなかった。

「わたしは生きつづけるために口を閉ざしているほかなかった。誰もわかってはくれないだろうという直感がありました。だから、人に黙って勉強しました。わたしの子供たちにも言いませんでした。語りはじめるためには、まず自分自身について勉強し、自分の人生に意味を与えるところから始めるしかなかったのです。この間、わたしは自分の過去を心の実験室に留めておいたのです。この内心の暴力に通路をつけないかぎり、わたしは自分が語ることを認めることができなかった」

こうして生まれたのが、一九七七年に刊行された本書の前半部「時のみちすじ」である。これを読んで、周囲の人たちは驚いた。いつもほほえみをたやさない明るいマグダさんが、こんなに壮絶な過去を持っていたなんて——。この出版を機に、彼女は地元の生徒たちに自分の過去について、収容所の実際について語るようになる。彼女が語りかけた生徒の数は五万人を超える。その経験を踏まえて書かれた後半部「闇から喜びへ」をあらたに加えて、昨年本書が上梓された。一九二七年生まれの彼女は今年八十六歳になる。先日、本書を紹介するフランスのテレビ番組に登場した彼女の姿を見る機会があったが、きわめて健康そうで、とてもチャーミングで、まるで少女のような声でゆっくりと言葉を発するその姿に深い感銘を受けた。

彼女にとって言葉は生きることであり、いのちの回復であった。ユダヤ人の両親はユダヤ教の習慣を遵守する信者ではなかった。アウシュヴィッツから生還したのち、ベルギー、フランスへと渡り、フランス語を学んでいく過程で、彼女は自分の意志でカトリックの洗礼を受ける。アウシュヴィッツでの「パン」の経験が福音書のなかにある言葉とつながったのである。キリスト教徒になることは、ユダヤ人であることを否定することではなかった。ひとりの人間として現代における受難を証言する義務と約束を負った者として、彼女はキリスト教を選んだ。

訳者はしかし、無宗教の、無神論の、ひとりの日本人として、読者が宗教的先入観にとらわれないことを願う。

いのちが言葉であり、言葉がいのちであるというのは、キリスト教のなかに留まるものではないだろう。苦難にある人は言葉を必要とする。本当の言葉は苦難に耐えている人のためにある。本書はそう語りかけているように思える。

このマグダ・オランデール=ラフォンさんの言葉が、いま苦難のなかにある人の心に届きますようにと、わたしは彼女の言葉を日本語に直した者として祈る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?