限定核戦争とは? 若き日のキッシンジャーが唱えた危うい戦略構想

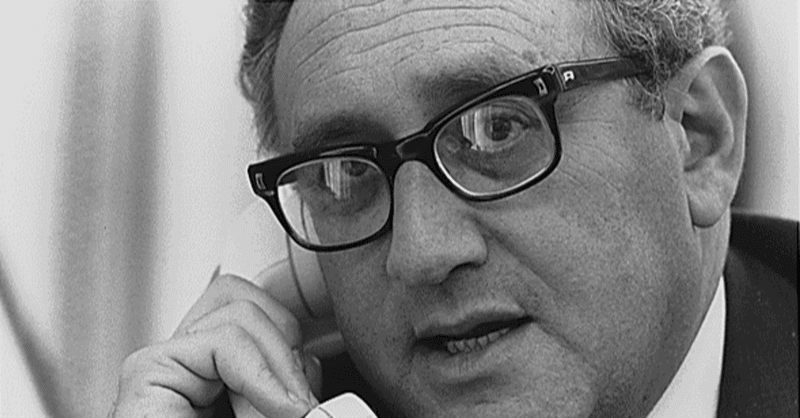

限定核戦争は、アメリカの政治学者ヘンリー・キッシンジャーが『核兵器と外交政策(Nuclear Weapons and Foreign Policy)』(1957)で提案した核兵器の運用構想の一つです。核兵器を使用した全面戦争を回避するための構想ですが、核戦争の規模を外交によって限定し、軍事行動の拡大を防止できるのかが明らかではなかったため、さまざまな批判が加えられたことでも知られています。

この記事では、キッシンジャーがこのような戦略構想を持ち出すに至った時代背景を整理した上で、キッシンジャーがこの著作で何を主張したのか、どのような問題点があったのかを解説してみたいと思います。

大量報復戦略に対する懸念の高まり

アメリカは1945年に初めて原子爆弾を実戦で使用し、世界で唯一の核保有国になりました。しかし、その4年後の1949年にソ連も原子爆弾の実験に成功し、翌1950年には朝鮮戦争が勃発して米ソ冷戦が武力衝突に至る危険性が認識されたことから、核保有国間の戦争にどのように備えるべきか、さまざまな論争が起こりました。

1953年にアメリカ大統領に就任したドワイト・アイゼンハワーは、敵から侵略を受けたならば、原子爆弾を塔載した戦略爆撃機の部隊で敵の核兵器を攻撃することを重視するという攻撃的な核戦略構想を打ち出しましたが、これは核兵器を使用したソ連との全面戦争に繋がる恐れがあるとして、さまざまな論者が批判を加えるようになりました。特に1949年に発足した北大西洋条約機構(NATO)の加盟国の間では、アメリカの軍事態勢が核兵器に依存を深めていることに対する懸念が高まっていました。

1954年、外交問題評議会はゴードン・ディーン(Gordon Dean)の指導で軍事、外交、科学の各界から集めた34人の専門家委員会を立ち上げ、討議が行われました。この討議では必ずしも全員の見解が一致したわけではなかったものの、その成果をまとめておくことが必要であるという判断から、キッシンジャーが研究ディレクターに指名され、討議の成果に基づいて著作を執筆することになりました。これはあくまでもキッシンジャーの個人的な著作という位置づけになっていますが、当時のアメリカの専門家の見解も反映された内容になっており、当時のアメリカの戦略思想を知る上で興味深い資料でもあります。

核時代に全面戦争を回避する戦略が必要

キッシンジャーの議論の出発点は明快であり、核兵器を使用した全面戦争が不可能であるという認識が示されています。現代の核兵器の破壊力はあまりにも大きいため、アメリカとソ連が核兵器を全面的に使用して交戦すると、双方の陣営に許容しがたい社会的、経済的損失が発生し、政治的に意味のある戦果を獲得することはできないでしょう。

したがって、全面核戦争を軍事的シナリオとして想定するとしても、積極的に敵を打ちまかし、勝利を追求する戦略を模索することは無意味であり、有害でさえあります。むしろ、自国が決定的な敗北を喫する事態を回避するような戦略を模索することが適切です。敵に大量の核兵器で報復する能力を持つことには一定の意義がありますが、敵が通常兵器だけを使用した限定的な侵略に踏み切った場合には、核兵器以外の手段が必要です。

ヨーロッパ正面において通常兵器の面でソ連に対して劣勢に立たされていたアメリカにとって、通常兵器を使用した侵略は非常に深刻な問題でした。キッシンジャーは、国際政治におけるソ連の対外行動を調べると、やみくもに全面戦争に訴える可能性は低いと見ていました。むしろ、政治工作によって西側の核兵器の使用を内側から制限し、限定戦争を遂行する可能性の方が高いと予測していました。「平和攻勢」と呼ばれる心理戦を通じて、ソ連は世界各国の著名人やメディアに働きかけており、核兵器の非道徳性、非人道性を広く世間に知らせ、また反核平和運動の組織化を支援していました。キッシンジャーの見解では、ソ連の政治工作は機能しており、ソ連が全面戦争ではなく限定戦争を追求しているという想定の根拠となっていました。

キッシンジャーは、限定戦争が発生する条件について一般的に考察していますが、それは交戦国の能力に大きな格差がある場合、あるいは交戦国が政治的、倫理的、戦略的な考慮に基づいて全面的な戦力の使用を思いとどまった場合に発生すると説明しています。ただ、歴史上それ以外の事情で限定戦争になった戦争も存在しています。例えば、朝鮮戦争はアメリカが意図的、政策的に戦争の規模を制限しようとした結果として限定戦争になりましたが、日露戦争のように大国間で発生した戦争であったにもかかわらず、本国から遠く離れた戦闘地域に部隊を展開することが兵站上困難であったために、結果として限定戦争となった事例もありました。キッシンジャーが目指していたのは、意識的に戦争を限定することにありました。

アメリカとソ連は政治イデオロギーの面で鋭く対立しているので、キッシンジャーは道徳的、倫理的な抑制にあまり期待することができませんでした。つまり、核戦争となった場合に起こり得る恐るべき損害こそが、両国に限定戦争を受け入れさせる重要な圧力だと考えられていました。もちろん、これだけでは戦争を限定する保証として十分ではないので、キッシンジャーは何を目的として限定戦争を行うのかを相手に明確に伝達する外交が必要だと主張しており、その戦争目的と釣り合いの取れる範囲の戦力で戦争を遂行する戦略を構想していました。

ここまでは妥当な議論であると思われますが、問題となっているのはここからの議論です。キッシンジャーは限定戦争で使用する戦力として、通常戦力だけでなく、核戦力も選択肢に含ませていました。このようにキッシンジャーが考えた理由は、適切な戦術を駆使すれば、核兵器が使用されたとしても、破滅的な損害が出るとは限らないと判断したためです。敵の核攻撃で直ちに撃破されることがないように、陸上戦では部隊を広範に分散させる防護措置が必要です。したがって、核時代の戦術で重要なことは、小単位の部隊運用をすることであり、また後方支援の機能は可能な限り自己完結性を備えていることです。

キッシンジャーは、この分野ではソ連軍が大きく遅れていると認識していました。ソ連軍は戦場で極端に計画性を重視する傾向を持ち、作戦命令から逸脱した部隊行動を一切許容しようとしません。そのため、核兵器が使用され、前線が目まぐるしく変化していく場合、ソ連軍の小単位部隊は独自に状況を判断し、適切に部隊を動かすことができないと予想されています。

ただし、キッシンジャーは限定戦争を全面戦争にしないためには、核兵器使用の対象とならない聖域を設定する政治的考慮が必要であるとも述べています。限定戦争が通常戦力だけで遂行されるとしても、核戦力を使用するとしても、その火力運用に政治的な統制を加え、後方地域で生産の中心地となっている都市部への攻撃は規制しなければなりません。キッシンジャーは交戦国間で核兵器が使用される場合、その意図を明確に伝達すべきだと考えており、例えばアメリカはソ連に無条件降伏を要求しないこと、ソ連が先に使用しない限りは500キロトン以上の威力がある核兵器の使用は控えること、戦闘地域の後方に位置する都市を核攻撃しないこと、戦闘地域であったとしても非武装を宣言した都市に対しては核兵器を使用しないことなどを敵に伝達することが提案されています。

限定核戦争論が抱えていた欠陥

キッシンジャーに対する批判はさまざまな形で出されました。キッシンジャーが限定戦争の戦略理論を発展させようとしていること自体は評価されていますが、当時の論評では限定核戦争のような戦略理論がNATOの加盟国、特に西ドイツのように核攻撃を受ける恐れがある国から受け入れられることはあり得ないという見方が主流でした。例えば、ジェームズ・キング(James King)は、キッシンジャーが「不確かな議論」に依拠しており、核兵器の使用を伴った地上戦が空想的であると批判しています(King 1957)。

戦争において政治的目的を達成する範囲に限定して最小限の軍事的手段を使用するべきであると主張したことは戦略理論としても妥当ですが、限定核戦争においてアメリカ軍がソ連軍よりも戦術的に優位に立てるかどうかは当時はっきりしていませんでした。核火力が使用される戦闘ではソ連軍が通常戦力のの数的な優勢を頼りにできなくなるという議論は一面において正しいといえますが、核火力が使用された戦場でアメリカ軍が本来の戦闘力を発揮できるかどうかは不明瞭でした。

キッシンジャー自身が認めているように、限定核戦争として始まった戦争が、全面戦争を引き起こす危険性は絶えず存在していました。キッシンジャーは、この危険性を緩和するために、段階別の抑止を構想し、戦場で核兵器を使用しながら、ソ連が全面的な核兵器使用に踏み切ることを抑止する外交努力を実施することを構想しましたが、交戦中にソ連がアメリカの意図を正しく察し、アメリカが一方的に設定した段階抑止を受け入れる保証はありません。また、アメリカの意図を察したとしても、ソ連がアメリカの期待した通りの反応を示すとも限りません。このようなリスクを受け入れて、他のNATO加盟国がアメリカの戦争遂行に協力するとは考えにくいでしょう。

最後に、キッシンジャーがこの著作を出版してから2か月が過ぎた1957年8月、ソ連が大陸間弾道ミサイル(ICBM)の実験に成功したことにも触れておきます。それまでソ連軍の核兵器は、戦略爆撃機から投下する方法に頼っていたので、核攻撃が可能な範囲は地理的に大きな制限を受けていましたが、ICBMであるR-7が6000kmの飛翔に成功すると、アメリカ本土の目標に直接的に核攻撃を実施する能力を得ることができました。同年10月にはR-7を利用した人工衛星であるスプートニク1号の打ち上げにも成功しています。この技術革新によってキッシンジャーの核戦略の理論的な前提は再検討を余儀なくされました。

ただし、この著作が核時代における戦略論争に大きな影響を及ぼしたことは確かです。政治学者のハンス・モーゲンソー(Hans Morgenthau)は、キッシンジャーの著作を「アメリカの政府関係者にとって必読書」であると評価しており、「原子力の時代において、国民が自らの権益と今の文明を損なうことなく、どのように守ることができるのか」という問いに答えようとしたものであると評しています(Morgenthau 1957)。

参考文献

King, James 1957. Nuclear Weapons and Foreign Policy(part 1) New Republic, 1 July, pp. 18-21; (part 2), New Republic, 15 July, pp. 16-18.

Morgenthau, Hans. 1957. Atomic Force and Foreign Policy, Commentary, June. 501-505.

関連記事

調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。