【会誌『恵迪』第19号寄稿エッセイ】 最初期の女子寮生が研究した「恵迪」なるもの。

ここのところまともなnoteをアップできていないのでどうにかしたいと思い、春先に書いたこれをアップすることにします。恵迪寮同窓会が発行している会誌『恵迪』の19号、2019年7月発行の回に載せていただいたエッセイです。原文をそのまま転載しますが、文中の人名は全部イニシャルに変えます。また、恵迪寮を経験していない方や暮らした時代の違う方には分かりづらい箇所も多々あると思うのですが、字数の関係上(エッセンスは伝わるだろ!)と詳細な説明はすべてすっ飛ばして、えいや!で書きました。それもそのままで載せます。

さらにこちらは、令和元年度の恵迪寮研究会賞優秀賞をいただくことになりました。副賞として商品券をお送りいただいたのですが、会誌編集長から受賞連絡のお電話を頂戴し「貴女がお住いのところは大変僻地のようでありますが、百貨店共通商品券を差し上げてもさしつかえないだろうか」とご心配いただいたのがハートウォーミングな思い出です!ダイジョーブです、百貨店があるお隣の市の県庁所在地には、車で2時間弱で到着します!峠道を疾走しますけどね。

---------------------------------

■はじめに自己紹介

1994年7月、恵迪寮に最初の女子たちが入寮した。わたしはそれから約半年遅れて、1995年の4月に入寮した、第2期の女子寮生だ。当時4年生だった。第2期でも多少なりともあの頃のことを語れるのは、わたしが恵迪の前に霜星寮にいて、執行委員のひとりとして女子入寮を恵迪と話し合った当事者だったからだし、恵迪寮に移ってからは、恵迪をフィールドに『北海道大学恵迪寮における「自治」の意味付けの分析』なる卒論を書き上げたからだ。学部改変直前、文学部行動科学科総合行動学専攻課程の卒業生で、文化人類学が専攻だった。そんなバックグラウンドがあって今、女子入寮が始まった頃の恵迪について書いている。

■恵迪女子入寮が始まった背景には、経済問題があった

恵迪寮の女子入寮が俎上に上がってきた背景には、恵迪寮と霜星寮の経済格差とキャパシティの格差がある。そのことはひとつ押さえておいて欲しい。1990年代以降北大の女子学生は増え、霜星寮の入寮希望者も増加した。しかし霜星寮のキャパシティは70名、ざっくり計算して1学年15名くらいしか入寮できなかった。恵迪寮には余裕があったのだ。あの頃の霜星寮生は、高い経済点のハードルを越えた選りすぐりの貧乏人の子女たちだった。霜星側の代表として話し合いをしていたわたしたちには「これから入る後輩たちのために、少しでも部屋を空けなきゃ!」という使命感が確かにあったと思う。

だから当時のわたしには「そっちは恵迪らしさがどうとかこうとか、優雅なことでございますなあ!」という反感は、やっぱりあった。最初の女子寮生になる筈だったのに途中でやめちゃったのは、「そんなに女子を入れんの嫌か、誰が入るかチクショー!」とちゃぶ台を返したからだし、半年遅れで入寮したのは「やっぱりどうしても興味深い」と研究が諦められなくて前言撤回したからだ。振り回した当時の皆さんごめんなさい。

腹を立てた以外の詳細はすっかり忘れていたが、当時のフィールドノートを読み返していたら、入寮後に話し合い時の寮長Yさんと部屋まわりで再会し「Mさんとキクチの確執をずっと気にしていた」と告白された、というくだりが出てきて、あまりのYさんらしさに思わず笑ってしまった。これもまた、ごめんなさい。

■女子は、普通に男子に混ざって暮らした

女子入寮第1期組は、最初は女子だけのブロックを作ったみたいだったが、わたしが入った時は既に、男子と一緒の部屋に分散していた。女子だけだったスペースは、部屋内の寝部屋とお風呂場。そんなものだったと思う。

わたしは「研究上」のいやらしい目論見もあって、恵迪濃度濃いめの界隈に身を置きたかったので、在寮中はずっと複数部屋で暮らした。入寮して最初は霜星から移った同級生のいたA3「走魔」、その後6月の部屋替えでD1新聞会「アパッチ」に加わり、最後は女子で最初の執行委員にもなったSの作った部屋に入った。

わたしの恵迪研究期間のメインの部屋は、アパッチになる。その頃の寮の中核を担ったような先輩方がたくさんいたので、すごくいろいろなことを学ばせてもらったけど、しんどかったのでしょっちゅう寮を逃亡していた。

■なんでしんどいかっていうと、存在が中途半端だから

文化人類学の主な方法論は「参与観察」というものなのだが、これは「当該集団の内部に入って一員となりつつ外部の目で観察する」という非常に引き裂かれた立場に置かれるので、メンタルがへずられるのだ。さらに興味が湧くということは、その対象の価値観に同化していないからこそ惹かれるのであって、事あるごとに部外者感を自覚して辛かった。

黙って研究するのはあまりにも信義にもとるだろうと思ったので、アパッチに入り研究が本格化する頃、その期の寮長Oくんに許可を取りに行ったのだが、彼は(何でわざわざ……?)みたいな感じで「いいですよ……?」と首を傾げた。

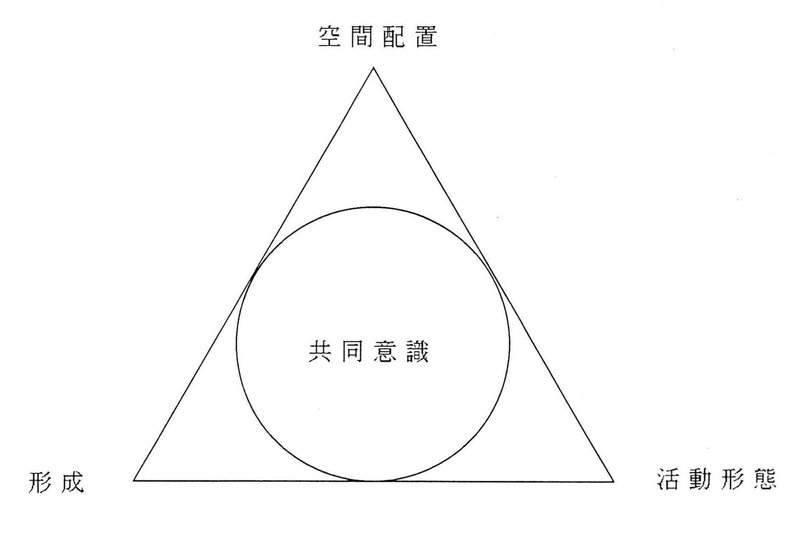

その後すべての部屋を回ってインタビューなどしたので、わたしの卒論の存在は寮中に知られ、興味を持ってくれたのは嬉しいができればそのままフェイドアウトしたかったのに、最後に「恵迪卒論発表会」なるイベントが設けられ、あまつさえトリを務めることになったので観念して発表したが、結論まで行ったら聞いているみんなが(えっ……俺らの「自治」ってそんなん……?)みたいな感じでぽかーーーんと静かになって、もう穴に潜りたいと思った。結論、これ ↓

■恵迪で女子であることは、問題ではなかった

編集委員から「女子入寮創生期の状況や戸惑い、卒寮後に恵迪寮時代が自分の人生にどう関わってきたかなどを中心に」とオーダーを頂いたが、「女子だからってそんなに戸惑わなかった」と申し上げざるを得ない。さらに言えばそんなに後の人生に恵迪は食い込んでなくて、それは卒寮後の方が人生波乱万丈だったからで、それでジェンダーが大きな関心事となり、今はライターの仕事を始めて女性の生き方に関わるような文章を書いている。逆に言えばそれは、恵迪寮時代には自分のジェンダーに違和を感じることがなかったためで、あの頃恵迪寮の中で「異質な他者」「マイノリティ」なのは「女子」ではなかった。

「彼女は頭が悪いから」という衝撃的な言葉を生んだ東大生の事件など、大学生による性加害事件が頻発し、深く暗い奈落を見る思いがするが、少なくとも当時男子寮生に交じって暮らしたわたしたちにとって彼らは、女風呂に侵入してくるとか干してある下着を盗むとか酒で潰されて閉鎖ブロックの暗がりに引きずり込まれるとか、そんな心配は一切する必要のない存在だった。

今になって改めて考えると、それは凄いことだったのではないか、という気もする。そして、本当に熱くて青臭くて大学生っぽい結論だったと思うのだけど、あの時恵迪寮の寮生大会が「同じ寮生として女子を受け入れる」という決議をしたということが、実はとても重要なことだったのではないかという気がするのである。

■集団の連帯感よりも、わたしは「個人」と「個人」で繋がりたい

その一方で、恵迪寮において「異質分子」で「マイノリティ」だったのは、明らかに圧倒的に「個室部屋」だった。それは、恵迪寮には確固とした「俺たちはこうであらなければならない」理想像があり、それが「俺たちの共同生活」で「俺たちの自治」だったからだ。

「自治」と「密で近い共同生活」は、必須の結びつきではない。だからわたしの卒論のタイトルは『恵迪寮における自治の分析』ではなくて『「自治」の意味付けの分析』なのである。「俺たちの自治」は、普遍的概念ではなくて、恵迪寮という社会に固有の文化だ。

先日あるきっかけがあって、北大文学部行動科学科の社会心理学の教授でいらした山岸俊男先生の『安心社会から信頼社会へ-日本型システムの行方』(中央公論社1999年)を読んだ。わたしたちは「俺たちの自治」から変わらなければいけないのではないか。わたしたちのこれから立てるべき問いは「異なる他者をどうやって仲間に入れるか」ではなくて、「異なる他者と仲間意識や帰属集団を媒介としなくても信頼関係を作るにはどうしたらいいか」なのではないか。気心知れた「同じ釜の飯を食った仲」でなければともに社会を形成できないのであれば、もうわたしたちは衰退するしかないのではないか。

「行き過ぎた個人主義」なんて、心配しなくていい。だって、日本にはまだ、個人主義すら根付いていないから。目に見える形としての「連帯感」がなければコミュニティが崩壊してしまう、と不安になるのなら、それはおそらく、ほんとは何も繋がっていないのだ。わたしたちは、等しい「個人」と「個人」として繋がれる。そう思う。

---------------------------------

よろしければこちらもどうぞ。

アマゾンギフト券を使わないので、どうぞサポートはおやめいただくか、或いは1,000円以上で応援くださいませ。我が儘恐縮です。