【読書記録】 一瞬の風になれ

今回は、佐藤多佳子さんの、"一瞬の風になれ"です。

この本への記憶

中学生の頃、私には苦手意識を持つ先生が何人かいた。

その中の一人が、体育の先生だった。それなりに年配の先生で、生徒や若手の先生のことを平気で”おまえ”なんて呼んでしまうような人だった。常に声が大きくがなっているようで、中学生ながらに「明らかに私とは人間としてのタイプが違う」と思っていた。

この本について考えるたび、その先生がよぎる。

この本を初めて読んだのは、私が中学生の頃。

私の通っていた中学校の、古い、古すぎる校舎。ミシミシと木の床が鳴る、薄暗い図書室。ほとんど誰もいない空間で、数冊の本を手に貸出カウンターに向かう私。

ここまではいつも通り。

少し違ったのは、教室に戻ろうとした私の前に、あの先生が立っていたこと。そして私の手の中の本を指さして「その本、面白いで!」と、意気揚々と言ったこと。

もちろんのこと私は、突然話しかけられて驚いた。曖昧な反応しかできなかったと思う。どういう反応をしたのかは覚えていない。ただ、話しかけられた時に ”この人、本読むんや” と思ったことは、なぜかはっきり覚えている。今思えばとても失礼な小娘である。

ちなみにその時あの先生が何のために図書室にいたのかは不明だ。前にも後にも、図書室であの先生を見たことはない。

読み始めて、私は合点した。本の中身が、陸上の話だったから。先生はずっと陸上をやっていた人で、陸上部の顧問だったから。”だから読んだのかぁ”、と。重ね重ね失礼な小娘である。

苦手ではあったが、嫌悪していたわけではない。故に、思い出したからといって嫌な気持ちになるというようなことはない。ただ、”この物語”と”あの先生”という全く性質の異なる記憶が、私の中で同じか、もしくは近い箱の中にしまわれているんだ、ということに変な感じを覚えるだけである。

ともかく、私は中学生の時に初めてこの本を読んだ。そして今年、突然、読み返したくなって読み返した。

改めて読んでみて

あの頃年上だった、この物語の登場人物たち。彼らは、もうとっくに年下になっていた。あの頃私の未来に存在した高校生活は、今や私の過去に存在している。少し寂しいような気もする。でも、だからこそ、私は自分の世界の解像度が上がっていることを実感した。

神奈川県の地理、高校生が送る日々、それを取り巻く”大人”の存在、スポーツの知識、怪我の知識。それらを持ってして、彼らを前よりもずっと身近に感じられるようになっていた。

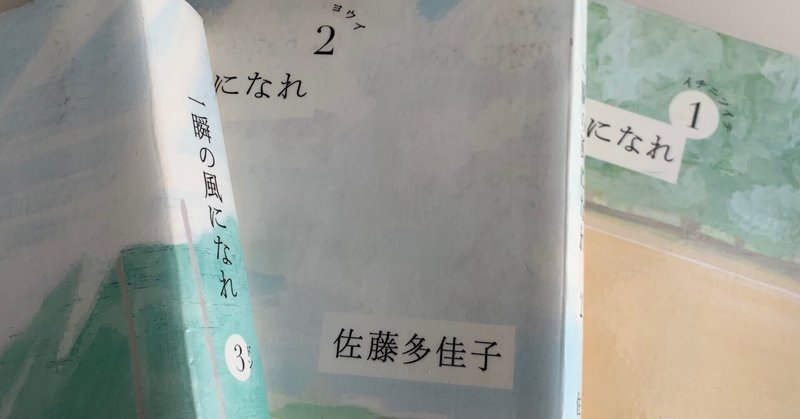

作品は3部にわたっていて、それぞれに、”イチニツイテ”、”ヨーイ”、”ドン”と命名してある。中学生の私はそれを、オシャレだな、と思ったはずだ。だから、そのタイトルはずっと覚えていた。

物語の大枠も、内容も、印象に残ったいくつかのシーンを除きぼんやりとしか覚えていないのに、そういうことばかり覚えている。

印象に残っていたシーンに遭遇するたび、あぁこれこれ、と、よく分からない懐かしさを覚えた。強く印象に残っていたシーンがほんの数行の描写だったり、逆になぜこの重要場面を覚えていないのだろうというシーンがあったり、自分の記憶というのはつくづく謎だ。

共感、というのは違うけれど、中学生の頃の私には感じえなかった、共鳴、みたいなものも感じた。昔読んだ時に私が抱えた感情は、感覚は、もう私の中にはない。だから、本当は比較のしようもないのだけれど。

共鳴、みたいなもの

別に誰も聞いてないよ?という感じではあるが、私は走るのが遅い。基本的に体の動かし方が不器用なタイプ。何のスポーツをするにしたって、コツをつかむまで、正しい形に持っていくまで、人一倍時間がかかる (今はもう体を動かす習慣がないので、かかった、の方が正確かもしれない)。

それなのに、読みながら、「わかる」と思った。彼らの走る感覚を、「わかる」と。

ぐっと足に体重が乗る感覚、スピードが上がっていく感覚、自分の体が風を切っていく感覚。私の知っている最高速度以上の景色は想像できないから、彼らの見る景色には到底及んでいないはずだ。けれど、私もその感覚を知っていた。知り得る限りの感覚を持って、私も一緒に走っていた。

一応スポーツを、これでもやっていた経験がある。だから、自分の体が以前より思い通りに動くようになっていく感覚や、逆に全く思うように動いてくれない感覚なんかは、知っていると思っている。その感覚らがすべて、彼の、彼らの走りにのって、私の中に帰ってくるような感触があった。競技を離れて何年も経つから、もうあんな風には動けないだろう。そう分かってはいるのに、動き出したくて仕方なくなった。

激しい練習の後の疲労感さえ、懐かしいと思った。

私がやっていたのは陸上競技ではなかったから、陸上をやっていたらどんな風だっただろう、そんな風にも思う。あの年代、というのは誰もが一回持っていて、自分の分の、一回分しか持っていない。違うスポーツに打ち込んでいたら、音楽をやっていたら、絵をかいていたら、語学を勉強していたら、海外に留学していたら。私は何を得たんだろう。何を得なかったんだろう。どんな今に至っているんだろうか。パラレルな世界に生きる私に、時々思いを馳せてみる。

そして、私だけが持っている私の分の一回分。あの日々は、打ち込んだ日々は、あの時だけの特権であると同時に、ずっと消えないものなのだと知った。

この物語の内容も、よみがえってきたあの体感も、動き出したくなる感触も、何年かしたら、もしかすると数か月後には、私は忘れてしまうんだろう。

でも、何回でも読めばいいと思う。

何かに打ち込むこと。はっきりとした勝ち負けがある世界。それで人生が終わるわけではなくても、その一瞬にすべてがかかっていると信じる、というか疑いようのない、その感覚。

何回でも、忘れては思い出せばいい。そんな風に思った。

多分私は思い出したかったから、読み返したくなったんだろう。

思い出したくなったら、またこの本を読もう。

あーーー、まっすぐ、ただひたすらにまっすぐ走りたい (突然の叫び)

自分の呼吸と、その周りの空気だけを感じたい。

ついでに。

この作品、いつ書かれたんだろう。いつの時代の高校生の日々なんだろう。そう思って検索をかけ、この作品が”2007年の本屋大賞”だったことを知った。

そのまま、本屋大賞にノミネートされている作品を調べた。案外、読んでいるものがあった。所有しているもの。実家にあるもの。読んだなあという懐かしさはあるのに内容を覚えていないもの。読み返したいと思うものも割とあった。

ちょうど最近、「趣味は読書です」と言うことに自信を持てないなあと思っていたところだった。

ちょうど最近、noteの記事、何について書こうかなあと思っていたところだった。

つまり、何が”つまり”なのかいささか不明だが、そんなわけで、2007年からこちら16年分の、本屋大賞ノミネート作品、読むの、ありなんじゃない?って思った次第だったのです。

これが、大した理由はないから気にしないで、と言った、理由。

初の読書記録投稿、まだ自分なりの書き方が定まっておらずグダグダです。

最後まで読んでくださった方おられましたら、心より感謝申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?