<アーツ・アンド・クラフツとデザイン展>府中市美術館 モリスは創作作家? 職人? 技術者? 経営者? 葛藤はなかったのか?

はじめに

先月末、府中の「線スケッチ」教室が終わったあと、府中の森公園に出かけ、府中市美術館横を通りかかったところ、表題の美術展が始まっていることを知りました。

ウイリアム・モリスが始めた一連のデザイン革新運動については、教科書程度の知識しかありません。ただモリスのデザインは現代でも壁紙などでよく目にするので、私自身その絵柄に好感を持っていました。

しかし「線スケッチ」とは直接関連がないだろうと判断したので、その時は入場しませんでした。

その後よく考えると、植物柄そのものが確か東洋の影響を受けているのではなかったか、またモリスのデザインと配色は「線スケッチ」の構図と配色に役にたつかもしれないと思い直し、今月初めに美術展に出かけました。

美術展の副題は「ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで」となっていますが、この記事ではモリスのみに焦点をあてます。

全体を知りたい方は、下記の美術展の特別サイトをご覧ください。

モリスのデザイン:実物を見るのは心地良い

モリスの作品は、動植物柄を最初に考案した作品に始まり、壁紙、装飾用ファブリック、テキスタイル(タペスリー?、壁掛け?)、本(タイポグラフィー)、家具など多岐にわたり展示されていました。

ここでは、主に壁紙、ファブリック、テキスタイルのデザインについて鑑賞した結果を述べることにします。

最初に目に入ったのが次の「格子垣」デザインです。モリスが最初に考案したデザインとして、その草稿が展示されていました。

右上 パブリックドメイン美術館

私の記憶では、展示されていたのは紙に線描し彩色した草稿で、すべて彩色されていたので、左側の白描が残っている作品ではなかったと思います。

ただの記憶違いかもしれませんが、新しいデザインを生み出すためには、いくつも試行錯誤したと思うので、違う草稿だとも考えられます。

一方、右上の図は色が濃いので商品の壁紙の写真かもしれません。

木版画や染色された布の展示物の中で、手描きの草稿を見ると、ぐっと親近感がわきます。もっとも、線スケッチと違って、入念に下書きをした上での線描と思いますが。

モチーフが動植物で、対称を持たず曲線を使用した植物柄は、東洋の動植物画と同じで、自然の造形が与える心地よさにあふれ、目に優しいデザインといえます。これらは以降モリス定番のデザインになりますが、それらの芸術作品としての見方と反復パターンによる製品(壁紙、テキスタイル)との関係ついては次章で述べることにします。

さて、モリス柄の配色についてです。今回展示されていた壁紙およびテキスタイル作品は、それぞれ木版画と壁に掛けられた織物で展示されていました。

例を下に示します(なお展示リストの名前から記憶に頼って図を探したので、実際には展示されていないもの、また名前は同じでも配色が違う図も含まれていると思います。ただ、いずれもモリスデザインのものです)。

出典:全てwikimedia commons public domain

出典:全てwikimedia commons public domain

出典:全てwikimedia commons public domain

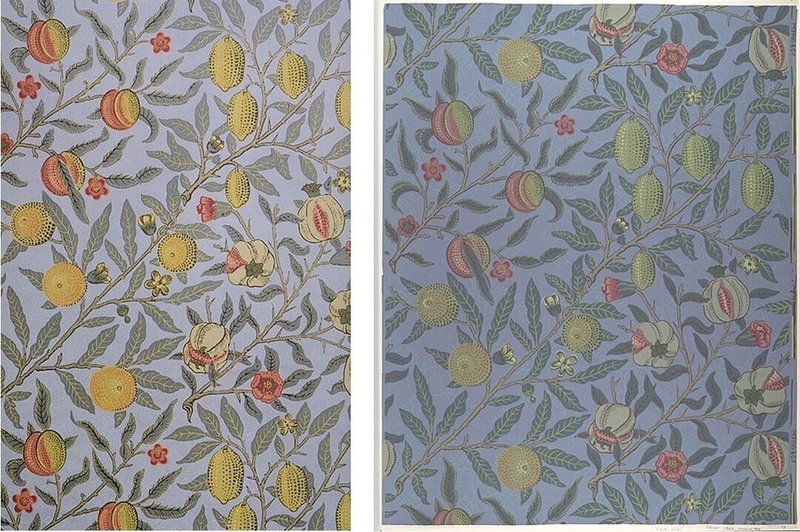

出典:共にwikimedia commons public domain

木版にせよテキスタイルにせよ天然染料を使用しているためか、一目見て刺激的な色がなく、落ち着いた色調です。また日常目にして飽きさせないように少ない色数で仕上げており、上品で独特の風合い(テキスタイルの場合)も感じます。

配色に関して言えば、基本的にベージュ系(柳の枝、ひなぎく、マリーゴールド)または植物の葉と同系色(薄い緑、薄い青)の地の色があって、模様の植物の色を浮き出させる構成です。

<ひなぎく>、<果実または柘榴>の場合は果実の赤や黄色がさらにアクセントになっています。

「線スケッチ」では、線描の後、透明水彩で線を活かすように彩色します。その際、「スケッチした風景や物の現実の色よりも、自分が好きな色、違う色を塗ったほうが、その人らしい絵になりますよ」と教室ではお話しするのですが、言うは易し行うは難し、思い切った色を使うのは時に勇気が要ります。

今回植物の輪郭模様に対し、その植物の色とは全く関係のない色、一つは赤一色、もう一つは藍一色で彩色しても、どちらも違和感がなく素晴らしい絵になっているのを見て、一度モリス風の彩色を試してもよいのではと思いました。

不定形デザインの反復による画一化vs.手作りの追及と理念との矛盾

木版画の最初の印象と一つの疑念

前章で述べたようにモリスのデザインの骨格となるのは、不定形の動植物模様です。それらの壁紙用木版画作品群を見た時にふと疑念がわきました。

それは以下のような疑念です。

展示された壁紙用の木版画デザインは、それ自身単独でアートそのものといってよい。しかし、この木版画模様は単独で使われることはなく、それを単位として反復することではじめて壁紙という商品になり実用化される。

そのときには壁紙全体は画一的なパターンからなり、基本単位のアートの印象が薄れ、美的な側面よりは実用品としての側面が強くなる。はたして、不定形、非対称の植物模様を考案(創造)したモリスはその点をどう考えていたのか?

このような私の疑念はあまりに幼稚かもしれません。大きな壁をまるごと不定形で、対称性のない壁画にするならともかく、コストを低く、生産性を高くし安価な商品として人々の暮らしに届けるには、反復による印刷または染色によって大面積をカバーすることが不可欠なのは自明だからです。

ですからモリス自身はそこまでの手作り一品ものは考えておらず、パターン化による商品については疑っていなかったでしょう。

ただ、芸術家のモリスには直接確認したい気がします。

しかし、ある試作品の前で、藍染めの商品開発研究の説明を読んだ時に、モリスという人物の心は、はたしてどうだったのか、簡単には割り切れない人物だと思ったのです。

その布はいかにも試作品らしい出来で、1×2m大の布に細かい模様が、インディゴによる染色作品として展示されていました。

一見すると、日本の江戸期の藍染めかと思ったほどです。

以下に、藍染めした作品を示します。ただし、説明文がついていた試作品ではなく、商品化後の藍染作品です。

出典:左 パブリックドメイン美術館

右 wikimedia commons public domain

その説明にはこうありました。(メモしなかったので概要です。)

天然染料のインディゴを用いて、考案したデザインをテキスタイルに染めることはとても難しく(注1)、その技術開発に没頭し、完成に何年も要した。

しかし、工程は複雑で、コストがかさみ商品は高価なものになった。その結果、すべての人々の日常の暮らしに手工芸品を届けるというモリスの理念とは反する結果になった。

この美術展の入り口に掲げられていた 「アーツ・アンド・クラフツ運動とモリスが起こした会社「モリス商会」の設立経緯の案内文の中で、モリスの理念が「産業革命後の大量の安価の粗悪品ではなく、中世の手仕事の美的で芸術的な商品を人々の暮らしの中に届ける」と、モリスの会社設立の志が書いてあり、その文章が頭にあったため、試作品の説明文を読むとなおさら理念との乖離が際立ちました。

一方、藍染の開発にのめりこんでいくところが、世間でよく言われる「妥協をゆるさない芸術家」あるいは「職人」の姿と重なります。

高価になれば、富裕層しか買えなくなりますが、そのような矛盾とモリスはどのように心の中で折り合いをつけたのでしょうか?

もともと、芸術と手工芸品、その作者の芸術家と職人の違いは何か?ということについて長い間はっきりせず、もやもやとした気持ちがありました。

どちらも美しいものであることには変わりないからです。

そこで思い出したのが、以前このnoteの記事、「<赤瀬川原平の

名画読本>鑑賞のポイントはどこか」の感想文の中で、赤瀬川原平氏の「製品」と「作品」の違いについての明快な言葉です。

以下、少し長いですが、感想文から用します。

この文の内容、「できあがりのラインがあるのは製品、ないのが作品」という文を読んだとたん、これまでもやもやとして分からなかった工芸品と芸術作品の違いについての明快な説明になると私は思いました。

すなわち、職人が作った美しい工芸品と創作作家が作った作品と何が違うのかに対する答えになっていると思うのです。

職人が作るものには計算された出来上がりのラインがある「製品」であり、創作作家のものは、計算できない出来上がりの「作品」であると。

創作作家であるモリスは職人であるモリスに対して心の中で対話したはずです。「お前はどこで止めるつもりなのか」と。

さらに技術者モリスと経営者モリスにも興味を持ちました。

私には藍染めの技術開発に没頭しているモリスの状況は次のように映るのです(内容はあくまで私の勝手な想像です)。

手工芸と芸術を統合して人々の暮らしに美を届ける商品を製造・販売する企業「モリス商会」を起業した。創り出した動植物柄デザインを壁紙として商品化し、順調に売り上げを伸ばした。さらにテキスタイルの商品化にも展開したが、深いブルーの色合いがどうしても満足できず、難関のインディゴによる染色に着手した。しかしいつまでたっても完成せず、会社の財務担当者や出資関係者、共同経営者から、いつまで技術開発を続けるのかと問い詰められる。経営者でもあるモリスは彼らの言うことは理解しつつも経営者の心を封印して周囲の反対を押し切り、技術者としての強い思いで技術を完成させた。

以上は、妄想に近いかもしれませんが、一般に、会社の規模が拡大するにつれて起こる、企業内部での研究開発、技術開発部門と営業や経営部門との対立をつい思い起こしてしまいます。:いいものをつくりたい研究者、技術者に対して、人々が必要とする商品をタイミングよく出していきたい営業や経営陣との立場の違いです。

話は美術とはだいぶかけ離れました。いずれにせよ、モリス周辺では創作活動と商品開発、製造販売に関して会社の内部にドラマがあったのではないかとの想像が働き、俄然モリス本人に興味が湧いてきました。

この辺のところは、本人が詳しく講演や本に著しているようなので、今後調べてみたいと思います。

(注1)

何が難しくて、どのような技術の開発が必要だったのか知りたかったので、この記事を書き終えた後、インターネットで検索したところ、次に示す代のモリスの染色に関する文献が見つかりました。興味のある方はお読みください。

「ウィリアム・モリスの色彩 ーインディゴ抜染のためのパターン・デザインから―」平光睦子著

https://core.ac.uk/download/pdf/143642552.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?