マニ教の創世神話を深層意味論で読む

「深層意味論で読む」シリーズの第三弾!

今回は青木健氏の2010年の著書『マニ教』を深層意味論で読みます。

「マニ教と言えば二元論」と、たしか中学生の頃に丸暗記したような記憶があるが、一体、何と何がどう関係して二元なのかは不明なままであった。そして「あれから40年」いや30年くらいを経て、この『マニ教』を手に取ったのである。

マニ教は西暦3世紀の西アジアで生まれた宗教である。キリスト教の文献ではキリスト教会の敵役として登場することが多い。

マニ教の開祖の名はマーニー・ハイイェー(西暦216-277年)という。マーニーはパルティア貴族の末裔で、父親が所属するユダヤ・キリスト教系の教団(エルカサイ教団)で育てられ、読み書きを身につけたという。

「書物の宗教」

この読み書きというのがマーニーを理解するポイントである。青木氏によれば、マーニーはかなりの読書好きで「当時のメソポタミアで入手可能だったシリア語の書物を読破している痕跡がうかがえる」(青木健『マニ教』)という。

読むだけではなく書く方もすごい。

まず自分で聖典を書く。そして教団組織の形なども事細かに自分で書物に記し、遠方に派遣した布教担当者に手紙を書いては布教方針を指示したり、聖典に絵画表現を組み合わせたりと、マーニーは書物のメディア特性を熟知した上で、それを使いこなした人のようである。マニ教を「書物の宗教」であると青木氏は書かれている。

聖典を書く

ここでおもしろいのは聖典を書くというところである。

マーニーの場合、聖典は、天使からの啓示を受けて書かれたものである。

*

現代人の場合、「書く」というとどうしても「私=著者=語り手=主語=主体」のようなものが予めそれ自体の本質によって存在していて、その「私=著者=語り手=主語=主体」のようなものの”内側から”迸るなにかを文字に託す、というイメージになりがちである。

それに対してマーニーの聖典は、天使の啓示によって書かれた、あるいは書かされた、というものである。

現代の感覚からすると、ひとりの青年(少年?)が、ある日忽然と「聖典」の執筆を始めたとなると、なにやら、”ひとりの本好きの青年の自意識が過剰になり、自分で書いた物語を「聖典」と称した”かのように思われてしまう向きもあるだろうが、それは現代の「書く」が、書き手(「私=著者=語り手=主語=主体」)の内面の表現のようなことと考えられているからであろう。

聖典を書いているマーニーは、天使の啓示をうけた者であり、自らを預言者と自認している。「私が書きました」というよりも、強いて言えば”たまたま私が選ばれて書かされました”という感じだろうか。

マニ教の場合、聖典は、あくまでも神の啓示を受けて、「天使」が語るところのことをマーニーが文字で記録したものである。

つまり”ひとりの青年が自分だけで思いついて自分ひとりで書いた”というよことでは無くて、”天使の指示で書かされた”といった方が事実に即している。

「まさかそんなことがあるはずはない」

と思われる現代人の方も少なくないとは思われるが、”どこからともなく声が聞こえてきて(実際に空気振動として耳に聞こえるわけではないが)書かされる”ということは、現代でも決して珍しいことではない。

天使の啓示

特に文献を丸暗記するレベルで精読していると、なんというか、井筒俊彦氏のいう「超個的な言語アラヤ識」と意識の表層を直結できるような状態になり、「うんうん唸りながら頭を抱えて言葉を捻り出すワタシ」みたいなものがあってもなくても、言葉それ自体が勝手に喋り出すようなことを体験できる。

この体験は、無意識の自動筆記とも違う。

意識ははっきりしていて、しゃべったこと、書いたことを、しゃべって書いている本人も覚えているのであるが、まるで言葉と言葉が互いに生成AIでいうところのセルフ・アテンションをしているかのごとく集まってくるのを「わたし」は聞かされ、眺めさせられている、という感じになる。

* *

不思議な話にも思われるかもしれないが、考えてみれば”わたしの言葉”というものは、「わたし」からみれば「わたし」の言葉でもあり、同時に「非ーわたし」としての他者のものでもある。

言葉とは、他者たちの声、他者たちが記した文字である。

大勢の死者たちの声の残響のようなものに同期するように身体を響かせて「わたし」も声を出している。

このあたりの話を深めたい方には、言語の始まり、意味するということの始まりに「呪術」という概念から迫ろうとする井筒氏の文献も参考になるのでおすすめします。

* *

天界におけるドッペルゲンガーとしての「天使」

ここでマーニーのもとに現れた「天使」の正体というか中身、いや、姿が非常に興味深い。マーニーに啓示を与えた神の使いである天使は「タウム(=同伴者・双生児)」と呼ばれる。

天使は、マーニーと”双子”の関係にあるという。

これを青木氏は「マーニーの天界におけるドッペルゲンガー」であると書かれている(青木健『マニ教』p.79)。

「マーニーには地上の肉体に宿ったマーニー・ハイイェーという人格の他に、同じ霊魂を共有する「もうひとりの自己」が天界に存在していたことになる。このイメージは、三世紀のユダヤ教黙示録文学の中で特に顕著に発現しているので、マーニーの天使概念はユダヤ教の伝統に深く根ざしているとされる[…]。また、これゆえにマーニーは「パラクレート(精霊)の地上における双子」という[…]称号を名乗ることにもなった。」

同じ一つの霊魂が複数の人格に分かれる、感覚世界と超感覚世界に分かれる、というのはよくある話であるが、この相方というか相方ではなく自分そのもの、「もうひとりの自己、というか自己そのもの」の姿を、現世にありながらありありと幻視(身体外部の光を感覚した視覚情報に基づかないという意味での「幻」であって、マイナスの意味はない)したり、その声をはっきりと意識できる(空気振動が耳の神経を震わせるわけではないので「聞く」とは書かないでおこう)というのは、たいへんなことである。

*

そんなこと、どうすればできるのか?!

自分もやってみたい!

と思われる方もいらっしゃるかもしれないので、ひとつの方法をご紹介しておく。それは言語をβ脈動の高振動状態に励起しておくことである。

超感覚的な言葉を生きる

β脈動とか、高振動状態に励起とかいうのは、これを書いている私が勝手に言っていることであるが、下記の記事にいろいろとその具体的な姿を書いているので、ご興味あれば参考にどうぞ。

特に、下記の記事で深層意味論というのはなんのこっちゃという話を集中的に展開しているつもりなので、お時間がある方はぜひご一読のほど。

あるいは、ワタシが勝手に、仮に、β脈動などと呼んでいることに、もっとしかりとした学術的なアプローチで迫りたい、という方は、さきほどの井筒俊彦氏の『言語と呪術』あたりを読まれるとよいと思います。

+++

言語をβ脈動の高振動状態に励起しておくことで、自分自身の存在を、自/他、同一性/差異性、内部/外部、この世/あの世、感覚/超感覚のどちらか一方の極に限定せず、むしろこれらの対立を超えたところ、いや、超えながら内在するというか、あらゆる二項対立の分離と結合を自在にする領域において意味分節する=言語意識において自覚することができるようになる。

そこではまさに、「わたし」が語り書いているのか、「わたしのドッペルゲンガー」が語り書いているのか、どちらがどちらか二者択一では選びようもない状態になる。

マーニーの聖典の「言葉」はそのような高振動状態に励起された意味のモードを、人間が感覚できる目のための文字と、耳のための音声に、変換したものである、といってもよいだろう。

「誰」が「書く」のか?

この聖典を「誰それさんが、マーニーさんが、書きました」とか「天使に言われた通りに書きました」などと、仮に言うとして、その時に、この”書く”の主語の位置を取る「名」は、”マーニーすなわち”マーニーではないものーではないもの””や、”マーニーではないもの”などとしてある二項対立関係の一方の極に限定できる項ではない。

(AI生成)

それはこのような「誰である/誰でない」の分節さえをも可能にしている意味分節の手前で、その発生の相にある分節しているでもなく分節していないでもない分節の潜在的可能性そのものであるようなコトバそのものである。

即ちそこでは「聖典の言葉の主は、マーニーか、それとも天使か」といった、二つに分けて片方を選ぶ式の問いの立て方は必要とされないのである。

ちなみに、”二つに分けるけれども片方を選ばない”というのは人類の叡智の根底にふれる話である。レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析する野生の思考の神話の論理もそうだし、初期仏教に伝わるブッダの言葉なども、まさにこれ”二つに分ける、けれどもどちらか一方を選ばない、どちらも選ばない”思考のモードの話をしている。上に書いた高振動状態に励起された言葉というのも同じことを言おうとしている。

* * *

マニ教の創世神話を、神話論理に照らし合わせてみる

二辺を離れたβ脈動へと励起されたコトバが、経験的で感覚的な世界の耳に聞こえる言語へと変換されたものの一つの姿こそ、レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析をするような神話たちである。

そして、青木氏が『マニ教』で解説されているマニ教の創世神話は、まさにレヴィ=ストロース氏がその構造を捉えようとした、野生の思考の神話論理とそっくりな「構造」を描き出しているようにも読める。

というわけでマニ教の創世神話を深層意味論で分析してみよう。

世界が始まる前(分節以前)

この宇宙が未だはじまってもいない頃のことである。

北方、東方、西方には「時間の神(バイ・ズルヴァーン)」が君臨する

「光の王国」があった。

南方には「悪の王アフレマン」が君臨する冥界があった。そこには秩序がなく、たがいに争い、荒れ放題であった。

*

ある時、悪の王アフレマンは光の王国の存在に気づき、そこへの侵入を企てた。これをきっかけに、宇宙が動き出した。

この最初の場面には、東/西、南/北、光/闇、善/悪、秩序がある/秩序がない、といった二項対立が登場しているように読める。

Δ / Δ

ただし、この時点ではまだ、今日の人間が知っている宇宙にあるような安定した分節体系は未だ定まっていない。書いてある通り、これは「宇宙が動き出す」手前の話なのである。

・・・

つまりここでいう西とか東とか、アフレマンが君臨する「南」とかいうのは、今日の私たちが空を眺めたりGPSで車をナビゲートされたりしているときに意識しているあの東/西、南/北ではない。

もっとなにか別の事柄である。

*

同様にして、善/悪、光/闇、秩序の有/無といったことも、今日の人間にとって感覚的で経験的なそれらとは、おそらく全く別の何かであろう。

そしてここでまず押さえておきたいことは次の点である。即ち、「光の王国」は、私たち人類の感覚的経験的分節が分節するよりもはるかに手前で、すでに”ある”ということである。この手のことは、感覚的な分節を表象するための言語における「ある」とか「ない」とか以前のことなので、あるとかないとか言うのは危ないのであるが、他に言いようがないというか、どう言ってもやってることは同じなので、仮にあると表現しておこう。もちろん「ない」と表現しても同じなのだが。

* *

深層意味論の観点からすれば「光の王国」というものを、何かそれ自体として「ある」と思わない方が良いのかもしれない(もちろん、信仰として「ある」と信じることは別である)

*

分節以前を分節システムである言語に変換する”天使の言葉”

ある/ないに限らず、ここにある東西南北の区別もそうである。

宇宙がまだないのに、東西南北はあるのか???

と、思われるだろうが、これで良いのである。

南北であるともないとも言えないことを、仮に説明のために、南北と呼ぶという、なぜこのようなまぎらわしい言葉づかいをするのかといえば、それはこれが神話だからである。

つまり今日の人間が日常経験的に用いている言葉の分節システムでもって、この分節システムの発生状態、分節システムが高振動状態に励起された状態を、経験的で感覚的な物事の秩序とは全く別のシステムを、仮に記述へと変換してみているというのが神話である。

前回の記事で紹介した、レヴィ=ストロース氏が『神話論理』に取り上げている神話でも、”身体から切り離された頭が、自由に転がって動き回り、同族の者たちに対し饒舌に文句を言って回る”という通常ならばありえない話も、経験的感覚的に結合しているところ(身体と頭)を分離して、経験的感覚的に分離しているところ(生首と饒舌に喋ること)を結合する、という神話の論理を経験的な対立関係を用いて表現したものであった。

* *

ちなみに「時間の神」の「時間」、時間こそが宇宙の始まりを分節する”神”であるという考え方は、近年の理物理学における時間の捉え方とも通じるものがあり、とても不思議である。

β闇がβ光へと侵入する

さて、この今日の人間的な分別・分け方とはまったく異なっているらしいが、とにかくあちらなりの仕方で光と闇、善と悪がはっきりと分かれて安定していたところに、最初の宇宙を発生させる「動き」が生ずる。アフレマンが、ズルヴァーンの君臨する「光の王国」へ”侵入”したのである。

はっきりとβ分離されていたものが、β結合へと転じる。

*

侵入とはすなわち、外側が内側へと入り込むこと、もともと分かれていた二つの事柄の、一方に他方が入り込み、そこで混じり合ってしまうことである。

内/外

いや

内でも外でもない”内” / 内でも外でもない”外”

この二極の間に、この二極のどちらでもない領域、”内でも外でもない”内”でもなく、内でも外でもない”外”でもない”領域が生じたわけである。この”どちらでもないーではない”領域こそが、つまり私たち人類に経験的に感覚可能な「うち/そと」が対立する相である。

この出来事をきっかけに「宇宙が動き出す」。すなわち、今日の私たちが知っているように分節された世界の創造が開始されることになる。

”二つ”の存在をつぎつぎと呼び出す=分節する

つづきを読んでみよう。

バイ・ズルヴァーン(光の王国に君臨する時間の神)は、

悪の王アフレマンの侵入に対抗すべく、

「大いなる呼びかけ」を行い、

自らの光の中に、二つの存在を呼び出した。

まず「生命の母」。

つぎに、「最初の人間オフルマズド」である。

ここで「最初の人間オフルマズド」とは、ゾロアスター教における最高神アフラ・マズダーのことである。ちなみに青木氏は『ゾロアスター教』という本も書かれていて、こちらもおもしろいのでぜひどうぞ。

ここで青木氏も論じておられるように、深層意味論のからして興味深いのは「最初の人間オフルマズド」と「生命の母」は、ともに「バイ・ズルヴァーン」即ち「光」の中で生じ、その中に含まれている、包まれている、ということである。

「「偉大なる父」と「最初の人間」は、一時的に分離されたにせよ、究極的には一心同体の存在である」

一心同体。

つまり、「最初の人間オフルマズド」と「生命の母」は「バイ・ズルヴァーン」と異なるが同じ、同じだが異なる、という関係にある。

* *

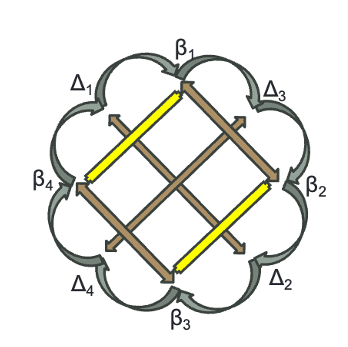

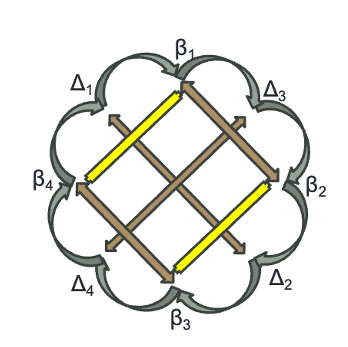

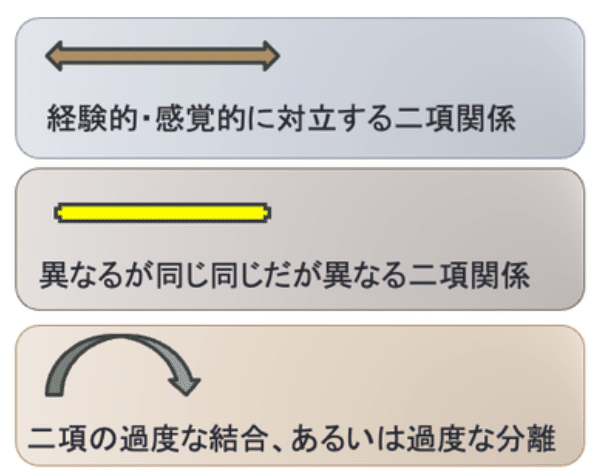

これはつまり神話の論理における分節の観点からすれば、差異性と同一性の両極の過度な結合と過度な分離との両極の間で振幅を描く振動を通じて、三者の間に三つの二項関係が分節されるということである。

ここでは「一」あるいは未分節であった”光”が、二つの極に分離=分節する。すなわち、「生命の母」と「最初の人間オフルマズド」は、互いに”他方ではない”限りで”それである”存在である。

神話の論理からすれば、「生命の母」も「最初の人間オフルマズド」も自性に依ってそれ自体として存在する項ではなく、あくまでも「光」の動き、光の振動の中で浮かび上がる、相対的に”他方ではない”限りでの二つの側面ということになろうか。さきほどの引用箇所に「光の王国」が「西」と「東」と「北」の三極をもつと書いてあるのも、”未分節でありながら三である”ということを言わんとしているものと思われる。すなわち、意味分節のモデルでいうβ脈動である。

上の図は俗に言う「パワーポイントで描いたポンチ絵」であるが、

これを生成AIでアレンジさせると、下記のようになる。

さて、続きを読んでみよう。

光と闇を両極に区切り出す振幅

最初の人間オフルマズドは、エーテル、風、光、水、火の五つの要素(大天使たち)で武装し、アフレマンの軍勢に突進していく。

しかし、アフレマンの側も五つの暗黒の要素に分かれ、

オフルマズドを迎え撃った。

オフルマズドとその軍団は悪の軍勢に完敗し、

悪魔たちに貪り喰われ、悪魔たちの中に吸収された。

こうして、偉大なる父バイ・ズルヴァーンのものである「光」が、暗黒である物質の中に囚われることになり、精神が物質に捕囚された現在の状況がはじまった。

*

ここから精神の歴史は、偉大なる父バイ・ズルヴァーンが、物質に囚われた「光」を救出し、冥界の勢力を打倒するドラマとして展開されることになる。

なかなか美しい筋肉質である。

(AI生成)

光が物質に喰われ、吸収され、囚われている!

このアイディアはとてもおもしろいところである。

光と物質。

現代風に言えば、波動と粒子と言ってもいいかもしれない(言わなくてもいい)。

この両者の関係をどう考えるか、いくつかのパターンがあり得る。

1)まず、光と物質を相互に相容れない、磁石のN/S極のように対立する二つのものと考えることもできる。

2)あるいは逆に、光と物質を、人間の感覚においては別々に感じられるけれども、どちらも同じ一つのことが、異なる現れ方をしているのだと考えることもできる。この場合、光と物質は一つのことである。

二 / 一

の対立である。

*

ここで1)の立場をとりながら、二つであるはずのものが一つになってしまった状態を考えることができる。

いま、この二つのものが「光」と「闇」である。

二つのものが一つになるとして、どちらがどちらを包み込むのか、包むものと包まれるものの対立のどちらに光を、どちらに闇を振り分けるかで、二つのパターンに分かれることになる。

まず「闇」が「光」を包み込む。

闇=包むもの

光=包まれるもの

というパターンがある。

光が、物質という「悪魔」に”貪り食われる”というのはこれだろう。

逆に「光」が「闇」を包み込む、というのも考えられる。

闇=包まれるもの

光=包むもの

というパターンもあり得る。密教で大日如来が衆生を遍く照らす、というのはこちらのパターンだと考えられるかもしれない。

*

次に2)同じ一つのことが、光と闇のような相反するように見える二つの異なる現れ方をしているという立場から、この二者の包む/包まれる関係を考えることもできる。

まず「闇」が「光」を包み込む。

闇=包むもの

光=包まれるもの

とはいえ「この闇と光は実は同じ一つのことである」と考えるなら。

光を包んでいる闇の物質(包むもの)もまた、光が特殊にもつれたようなものであり、本来的には光と同じである、ということになる。

そのもつれた物質としての光を光として見ることができないのは、そのもつれた光の低い振動数を増幅させるような観察能力を眠らせたままの「心」がそのように観察している限りのことである、と。

次に、「光」が「闇」を包み込む。

闇=包まれるもの

光=包むもの

ここで「この闇と光は実は同じ一つのことである」と考えるなら。

闇に見える物質=もつれた光もまた、より高次の「光」によって、実はいつでも包まれているのだ、ということになる。

光 / 闇

包むもの / 包まれるもの

これを仮に下記の図で、

光Δ1 / 闇Δ2

包むものΔ3 / 包まれるものΔ4

と置くして、一 / 二(あるいは多)を、β1/β2(あるいいはβ3/β4)の位置に置くのか、それともβ1-β4(あるいはβ2-β4)の位置に置くのかによって、異なる分節システムを組むことができる。

β脈動の領域で、二つのβ項に分かれていたはずのβ光とβ闇のあいだに、その中間領域に、β二項に対する両義的な項としてのΔ物質が分節され、このΔ物質と対立する位置にΔ精神が分節される。

こうして

Δ物質 / Δ精神

の二項対立を最前線として、この両項の固定性、固着性を解除し、再びβ脈動状態を取り戻すことこそが「バイ・ズルヴァーン」的な課題となるわけである。Δ物質/Δ精神のあわいに、β光とβ闇を両極とする脈動が動く余地を開く。

*

このような啓示を与えることができる天使、マーニーのドッペルゲンガーはとてつもなく頭がいい(?)が、実はこれ、古今東西、天使とか菩薩とかが為していることでもある。人間的な感覚的経験的Δ分節がβ脈動の影であることを、幾多の言語と記号と象徴が織りなす伝統の中で、人間の「心」に教え、思い出させようとする。

悪魔に食べられてバラバラになったオフルマズド

つづきを読んでみよう。

戦いに敗れ、悪魔に貪り食われた最初の人間オフルマズドは、

冥界の深淵で意識を失っていた。

しかし、やがて気づいて、偉大なる父、光のズルヴァーンに助けを求めた。

ここで著者の青木氏は「貪り食われたのならバラバラになっていたと思うのだが、いつのまに[…]復活したのかよくわからない」という鋭いツッコミをなさっておられる(青木 健『マニ教』p.135)。この『マニ教』という本のおもしろさがここにある。

敵に喰われるなど、何らかの理由で半分あるいはバラバラになってしまった主人公が、バラバラのまま活躍を続けるというのは、レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で紹介している神話でもよくあるパターンである。

上半身だけになった妻が夫の背中に張り付いたり、首だけになった戦士が仲間を追いかけて転がってきたり、という話である。

喰う/食われる

バラバラになってない/バラバラになっている

これはどちらも、経験的に分離しているところを結合してβ脈動へと励起し、経験的に結合しているところを分離してβ脈動へと励起する、野生の思考のオーソドックスなアルゴリズムである。

このオフルマズドの場合、食べられるというのが「丸呑みにされた」ではなく「バラバラに砕かれた」というところがポイントである。同じ悪魔に食われるのでも、丸呑みにされて中に閉じ込められているのと、バラバラになるのとでは、β脈動の振動数が違う。

”本来(というか、感覚的経験的に)結合しているはずのところが分離し”、逆に”本来(というか、感覚的経験的に)分離しているはずのところが結合している”といった状態は、神話の論理におけるβ四項が過度な結合と過度な分離の間で脈動する様を描き出す時の定番の手段である。

つまり、このマニ教の世界の起源神話もまた神話の論理で動いていると読むならば、このバラバラになったオフルマズドが父なる光に助けを求めるくだりは、典型的な両義的媒介項の対立関係の対立関係を切り結ぶ動きである、ということになろう。

続きを読んでみよう。

またズルヴァーンが「二」を呼び出す。

オフルマズドが闇の軍勢に敗れたことを知ったズルヴァーンは、

もう一度「大いなる呼びかけ」を行なった。

そして今度は「生ける精神 ミフル神(ミトラ神)」を呼び出した。

そして「生ける精神 ミフル神(ミトラ神)」と「生命の母」とともに、

最初の人間オフルマズドの救出に向かわせた。

*

この救出劇は戦闘ではなく「呼びかけ」と「応答」によって行われた。

ミフル神(ミトラ神)が暗黒の深淵に呼びかける。

呼びかけは暗黒を切り裂き、オフルマズドに伝わる。

オフルマズドもこれに応答し、詩歌を歌い返す。

この美しい詩によって”自分がどこから来たのか、何者なのか、どこへ帰還すべきか”を悟った「最初の人間 オフルマズド」は、ミフル神と「生命の母」の呼びかけに従い、冥界から”上昇”し、光の王国へと戻った。

しかし、最初の人間 オフルマズドと共に戦い、悪魔に喰われた「五つの要素」たちは、依然として物質に飲み込まれたままであった。

(AI生成)

「光」は、二度目の「呼びかけ」を行い、また二つの側面を浮かび上がらせる。「生ける精神 ミフル神(ミトラ神)」と「生命の母」である。

この二項もまた、神話の論理における分節の観点からすれば、未分節であった”光”が、互いに”他方ではない”限りで”それである”存在として分節されているということになろう。「生ける精神 ミフル神」と「生命の母」は自性に依ってそれ自体として存在する項ではなく、これまた「光」の動き、光の振動の中で浮かび上がる、相対的な二つの側面ということになろう。

今回の「呼びかけ」は二度目である。

一度目には、「生命の母」と「最初の人間オフルマズド」の分節が、二度目には「生ける精神 ミフル神(ミトラ神)」と「生命の母(二回目)」の分節が切り結ばれているが、これによって二つの二項対立関係が発生し、第一の「生命の母」と第二の「生命の母」が同じ、あるいは異なるが同じであるということによって二つでありながら一つに結合することで、第一の二項関係と第二の二項関係も接続され、β四項関係が組まれる。

ここでも分節されようとしているのは、β四項関係である。

このβ項たちが、過度な分離から、おそらく過度な結合へと急展開する上で、詩歌による「呼びかけ」と「応答」という、音声という手段を使った古来のテレコミュニケーションが行われ、それによって冥界の極みから光の極みへと、βオフルマズドが、振幅を振り切るように移動する。

闇の極み → 光(の極み)

||

音声によるテレコミュニケーション

β二項が振動する、β脈動である。

β四項の脈動が描かれたところで、神話は、経験的感覚的な分節の世界を区切り出す四項を定めるくだりへと進むことができる。

*

ここで悪魔に喰われ、物質の中に閉じ込められた光たちが際立つ。

β光とβ闇が過度に結合していたところが、再び分離されたのである。

ただしこの分離が不十分だということである。

光の「五つの要素」たちは、依然として物質に飲み込まれたままである。

私たち人類が知っている世界の成り立ち

ー悪魔を閉じ込める檻としての

ここで、さらに悪魔=物質から光の要素を抽出するべく、「光」は次なる作戦に移る。

悪魔たちに喰われ吸収されてしまった光の要素を解き放つため、

「生ける精神 ミフル神(ミトラ神)」と「生命の母」は

大掛かりな仕掛けを作り上げた。

まず悪魔たちを幽閉することにした。

そのために、何匹かの悪魔を捕え、その肉体から、

八つの大地、一〇の天空、一つの黄道一二宮を創造し、

残りの悪魔たちをその中に閉じ込めた。

そして閉じ込めた悪魔たちが暴れないよう、「生ける精神 ミフル神(ミトラ神)」は、五人の部下を配して、悪魔たちを見張らせた。

光を閉じ込めた悪魔たちを、さらに檻の中に閉じ込める。

悪魔たち=物質たちは光を「包むもの」であると同時に別の相では「包まれたもの」でもあることになる。

この悪魔たち=物質を包むものこそが、”八つの大地、一〇の天空、一つの黄道一二宮”、すなわち今日の人間にとって経験できる姿の天/地の秩序、昼と夜の交代の秩序、夜の星々の秩序がある物質世界である。

光の要素の脱出用の乗り物としての天体(AI生成)

つまり、私たち人類が慣れ親しんでいるこの世界は、なんと、まさかの、悪魔を閉じ込める用の檻として作られたもの、だということになる。

* *

悪魔たちから抽出した光の要素を、光の王国に送り返すための輸送手段を用意する

こうして閉じ込められた悪魔たちから、少しづつでも光の要素を抽出して、光に王国に送り返せば良い。

そこでミフル神(ミトラ神)は、つぎに光の要素用の「乗り物」を作る。

次に、捕まえた悪魔たちから、光を吐き出させる必要がある。

ミフル神(ミトラ神)は、何匹かの悪魔から光の要素を取り出し、

それを用いて「光の船」としての太陽と月と天の川を創造した。

これら「光の船」は、

悪魔から解放された光の要素が、光の王国に帰るための乗り物である。

さらに、ミフル神は風、水、火などを創造した。

今日の人間にとっての宇宙がこうして誕生した。

この人間にとっての経験的な姿をした宇宙こそ、悪魔たちを閉じ込めるための「檻」であるのだが、檻の中に囚われた悪魔の中から光の要素を取り出しすことに成功した場合、この悪魔から解放された光が光の王国に送るための乗り物として「光の船」という乗り物が用意される。

(AI生成)

◇

悪魔たちから、光の要素を抽出する(放出させる)

乗り物は用意できたので、いよいよ、悪魔たちから光を吐き出させるメカニズムを動かす必要がある。

これがなかなか人を唸らせる方法である。

父なる光ズルヴァーンは第三の呼びかけを行う。

これによって「第三の使者 ナレーサンフ・ヤザド」が生成される。

第三の使者は、太陽の中に住まう。

そして、悪魔の中から光の要素を取り出すため、

オスの悪魔たちの前には”全裸の処女”の姿で示現する。

そして、メスの悪魔たちの前には”全裸の若人”の姿で示現する。

これによって彼ら彼女らを「欲情」させて、

悪魔たちの「精液」や「水子」などを排出させた。

これこそ悪魔に囚われた「光の要素」そのものである。

排出された光の要素は変身して、

地上あるいは海中の、植物、動物、海獣、龍などになった。

*

まず第三番目の使者が光から分節され、先ほどの光の「乗り物」である「太陽」に住まうことになる。光の要素たちの「乗り物」を司る、あちらとこちらの両極の間を行ったり来たりと振幅を描いて運動する項である。

神話の論理からすると、この第三番目の使者もまたβ項であるとすれば、さらにこの後、第四の使者が登場するはずであるが、それについては後で登場するのでそのときに見ておこう。

さて、この「第三の使者ナレーサンフ・ヤザド」もまた、見事に「分離」と「結合」を司る。オスメスの悪魔たちに欲望させ、その魔の体の中から、「光の要素」を排出させるというのである。

悪魔=物質として・物質に囚われた=過度に結合した光を、そこから解き放つ=分離する。

もともと分離していたところを結合し、結合していたところを分離する。

この結合から分離への急転換を引き起こすために、第三の使者は特定の「姿」を悪魔たちの感覚帰還が好む形で現すという。ここで悪魔たちと第三の使者との関係は、おそらくその姿を「見る」/「見られる」、あるいは「見せる」/「魅せられる」ということであろう。この関係は、空間的には接触したり結合したりせず分離したままでありながら結合するという状況である。

過度に分離しながら、結合する。

そこから反転して、過度に結合したところを分離する。

レヴィ=ストロース氏の『神話論理3 食卓作法の起源』に描かれているような、分離と結合の間の脈動が急展開する神話の論理をみることができる。

人間にとっての「現実」である親族構造の確立へとつながる雌/雄(男/女)の分離と結合の脈動を経験的感覚的に表現することができる性的モチーフがここにも見られることは興味深い。

*

ここでおもしろいのは、悪魔から分離(排出)された「光の要素」は、そのまますぐに「乗り物」に乗って光の国に帰るのではなく、あくまでも地球上に、この経験的な世界に、動物や植物の姿をとって留まる。

ちなみに曼荼羅も、深層意味論で言えばβ脈動とΔ分節のインターフェースである。

光の要素たちが、光の国へと帰るのは簡単ではないようだ。

この地球、天地、この世界は、光の要素を飲み込んでしまった悪魔たちを閉じ込める牢獄なのであった。悪魔たちから排出された光の要素は、まずはこの悪魔用の牢獄としてのこの世界を構成する一部になった、ということになる。

悪魔の反撃

これに驚いた悪魔たちは反撃を開始する。

うっかり放出してしまった光の要素を物質のなかに閉じ込めるため、

二人の悪魔を創造し、それらに「性欲」を与え、交尾をできるようにした。

そして二人の悪魔からアダムとイブが生まれた。

アダムとイブに組み込まれた生殖を渇望するプログラムによって、

光の要素は「排出」されるのではなく、暗黒の物質から構成される「肉体」として再生産されることになった。

こうして、光の要素が肉体の連鎖から脱出することは困難になった。

ここで、悪魔たちの「反撃」が始まる。

この反撃の仕方が、これまた神話の論理が振動し、その両極の分離と結合の分節を切り結ぶ動きになっている。

まず、二人の悪魔を作り出す。そしてその二項の間を「交尾」による結合関係で結びつける。交尾をすることによって、悪魔から排出される「光の要素」は悪魔の外に出たままにならず、一方の悪魔の中から他方の悪魔の中に移動するだけで、結局、悪魔たちの中を巡りながら、悪魔たちの中に留まることができるようになる(なってしまう)。

そしてこの悪魔と悪魔の「交尾」から、なんと経験的な人間の始まり、アダムとイブが生まれるというのである。

そして当然のように、アダムとイブ、人間のペアもまた結合し、「光の要素」を肉体の中から肉体の中へと移動させ、物質的肉体を再生産するようになり、こうして「光の要素」が「肉体の連鎖」から逃れることが難しくなった。

第三の使者の誘惑によって、悪魔的には「うっかり」分離してしまった悪魔=物質と光の要素は、こうしてまたうまい具合に結合されたままの状態を再生産しつづけることができるようになる。

悪魔が再び、光の要素を内に閉じ込めるのである。

ここにも、あちらで分離されたものを、こちらで結合する、という分離と結合の間の脈動をここにも見ることができる。

悪魔たちは、ミトラ神が作った悪魔用の檻としての”この世界”に閉じ込められながらも、自分たちの中に封じられた光の要素だけは、その外に出すまいとしている。

+ + +

まとめ

さて、ここまで、今、現にある、私たち人間にとっての経験的世界の起源神話である。世界の起源神話としては、ここで話はおわりである。

「こうして、今日の世界が生まれましたとさ」

ということである。

しかし、この創世神話は「めでたしめでたし」ではない。

さて困ったぞ、という感じである。

「こうして、世界が生まれましたとさ」の世界は、なんと、

1)β光が作った、”光を食ってしまった悪魔を閉じ込める用の檻”としてのΔこの世(宇宙ー地球ー生命)

2)β闇が作った、光を物質に閉じ込めておく用の檻としてのΔ人間

という、Δこの世とΔ人間との戦線になる。

ぜんぜん「めでたしめでたし」ではない。

*

マニ教ではここから、人間がこの世でなすべきこと、そして終末論、世界の終わりへと、話が展開していくことになる。

* *

光の要素を飲み込み閉じ込めている悪魔たち。

この悪魔たちがとりあえずそれ以上、光の国に侵入することがないように、光の国の神々は、この地球・天地という「檻」を用意した。

そして、光の要素を悪魔たちから解放したのちに、光の国へと送り届けるための乗り物も要した。

しかし、光の要素を悪魔たちの中から吐き出させることが難しい。

さて、どうするか、という話になる。

ここから話は転じて、マニ教を信仰する者の使命と、世界の終わり(悪魔用の檻としての世界の終わり=光の解放)という話へと展開していく。

後編につづく

↓後編

関連記事

おすすめ読書案内

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。