食べられる/そのままでは食べられ無い/食べられ無い -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(28_『神話論理2 蜜から灰へ』-2)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第28回目です。前回の記事はこちら↓です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?!?)いただけると思います。

『神話論理2 蜜から灰へ』の第一部「乾いたものと湿ったもの」のはじめ、「蜂蜜とタバコの対話」を読んでみよう。

今回は特に「変身」ということに注目したい。

人間が、ミツバチに変身する。

人間が、アリクイに変身する…。

第一部 乾いたものと湿ったもの

第二部 カエルの祝宴

第三部 八月は四旬節

第四部 暗闇の楽器

となっている。

蜂蜜 ー感覚的に鋭く対立する二つの属性を結びつける

「蜂蜜とタバコの対話」の節のはじまりは、以後分析される神話に登場する南米の蜂蜜に関する二項対立、物質的で経験的な二項対立が紹介される。

南米の神話に登場する「ミツバチ」は、セイヨウミツバチではなく別の種類の蜂であるという。

南米のミツバチは花の蜜よりも、樹液やその他もろもろのタンパク質を含む液を集める。したがってセイヨウミツバチの蜂蜜と南米のミツバチの蜂蜜では「蜜の色、粘り、味、化学成分」が大きく異なる(p.48)。中には有毒な蜂蜜もある。ここで南米のいろいろな種類の蜂蜜を、次のような二項対立関係に振り分けることができる。

甘いもの / 酸っぱいもの

無害なもの / 有害(有毒)なもの

新鮮な状態でなめられる / 発酵させて飲む

ちなみに、有毒なものも、それが人体に与える効能(?)を考慮し、あえて儀礼のために摂取する場合もあるという。

*

ここで神話M157b「農耕の起源」をみてみよう。

これも南米の神話だが、日本の神話のオオゲツヒメの話とそっくりである。

昔々、人々は狩猟も栽培も知らず、野生の塊茎や茸ばかり食べていた。

>人間と野生動物が未分離(技術を知る以前の動物としての人間)

ある時「マニオクの母」がやってきて、人間にマニオクの調理法を教えた。さらに森を開墾させ、「まもなく、バナナ、ワタ、ヤマイモ、トウモロコシ、三種類マニオク、スイカ、タバコ、サトウキビが生えてくるだろう」と予言した上で、自分をそこに埋めるように命じた。ただし、自分の上を歩かないようにと。

数日後「マニオクの母」を埋めたところから、作物が生えてきた。

ところが、「マニオクの母」の甥は不用意にこの聖なる土地を歩いてしまい、埋められたおばを踏んでしまった。そこで植物の成長は止まった。

この時、それぞれの作物の大きさが定まったのである。

>>栽培植物の起源

さて、この奇跡のことを予め知らされていなかった村の魔法使いは怒り、村人たちを恨み、作物の調理方法をただ一人知っていた老婆を殺してしまった。

村人たちは調理の助言を得られず、有毒で生のままでは食べられないマニオクをそれとは知らずに生で食べてしまった。

この村人たちは死んでしまい、彼らは星になった。

>hyper-Δ項「星」

別の村人たちは、有毒のマニオクをまず生で、次に火を通して食べた。彼らは蜂蜜を作る虫に変身した。火を通した有毒マニオクの腐った残飯を舐めた者たちは、「酸っぱくて嘔吐を催す蜂蜜」を作る蜂に変身した。

>蜂蜜におけるΔ対立関係の成立

スイカを最初に食べた人々も死んだ。この時スイカは未だ悪魔のものだったのである。それを食べずに見ていた人々は、スイカの種を保存し、植え直した。こうしてできたスイカは今度は無毒だった。こうして人々がスイカを喜んで食べるようになった。

>スイカを食べる、今日のΔ人々の成立

M157b「農耕の起源」を要約

冒頭、「人々」が登場するが、これはまだ、今日のような人間ではない。ある種の野生動物たちと同じ様に植物の根をあさる。

神話の冒頭は未分離・未分節の状態(図1におけるα)からはじまる。

特に「人間」が人間と区別される限りでの「非-人間(時に動物だったり、時に神だったり)」と未分離であったり、「文化」と「自然(野生)」が未分離であったりするところから、神話の語りは始まる。

そして神話の、その語りが終わるところでは、私たちが日常的に経験的に区別している物事の対立関係が区切り出され、確定される。

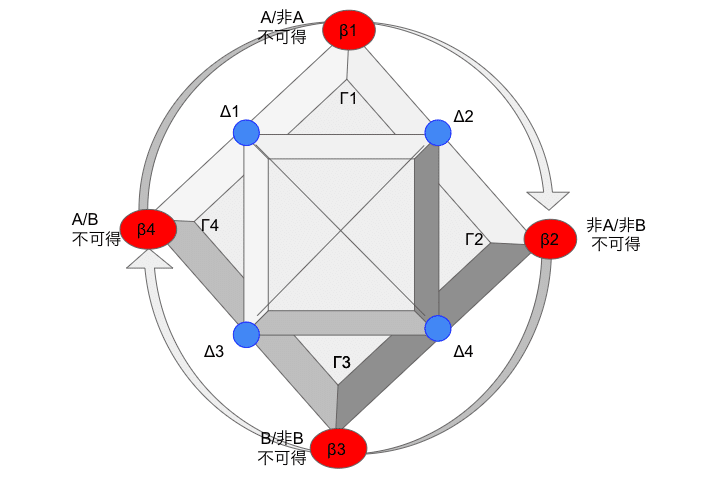

上の「農耕の起源」が最終的に分節するΔ四項関係は次のとおりである。

Δ1星(空)〜死者たち / Δ2今日の生きている人々

Δ3そのままでは食べられないもの / Δ4食べられるもの

*

起源への問い

自然科学的な答え方と、意味論的な答え方

「生者と死者が区別され、食べられるものと食べられないものが区別されているなんて、当たり前のことじゃないか?!」

と思われる向きもあるだろう。

しかし、何を隠そうこの「当たり前」の日常、すべてが自明で、物事はそれぞれ大昔からずっと同じ姿であったかのような顔をしてすましている日常の世界の「起源」を語ること、つまり日常の世界がまだないところから始まって、このような姿に成るに至った由来を言葉にしてみよう、というのが神話である。

*

ものごとの「起源」を問うと言えば、今日の我々は主に自然科学の観察技術と記述システムを用いてこれを行おうとする。

栽培作物の起源というなら、現代ならば植物の遺伝情報を調べるなとすることだろう。

* *

それに比べると「マニオクの母」の神話は的外れに見えるかもしれない。

しかし、神話で問題になっているのは「意味」である。私たちが経験し、現に生きている世界についての、主観的で、ときに間主観的な「意味」が問題になっている。

ーー人間は、有毒な塊茎を食べると死んでしまうーー

なぜ?

ーー自然科学の記述システムを用いれば、塊茎に含まれるいくつかの分子が連なったものが人間の体のタンパク質の分子列にくっついてその構造や働きを壊してしまうからであるーー

なぜ?

ーー「たまたま」人間という動物が進化する過程で、他ではないある特定のタンパク質で身体を形作るようになったからである。もし別の進化の道を辿っていれば、今日の我々にとっての「毒」も、毒ではなかったかもしれないーー

ではなぜ、人間はこのように進化したのか?

ーーそれは突然変異と自然淘汰の繰り返し、つまりたまたま、偶然であるーー

ではなぜ「私」は、いまさっき毒の塊茎を食べて星にならなければならなかったのか?

ーーそれもたまたま、運が悪かったとしか・・・ーー

運が悪かった?それが私の「死」の意味なのか?!

ーー・・・ーー

・

・・

・・・

「なぜ?」

「なぜ」という問いが重ねられていく途上のどこかで

「これ以上は答えがない」

「これ以上は分からない」

「現在の観察技術の分解能ではそれ以上のことは分節・記述できない」

「なぜ、と問うことがそもそもできない。偶然であり目的や設計図はない」と、観察観測技術と記述システムの限界を認めて、立ち止まることができるのが自然科学の思考である。

自然科学とはなによりも、人間が無知であること、その時々の観測技術や記述システムによって可能な範囲のことしか知ることはできないと知ることでもある。

無知であることを知ること、沈黙すること

だからこそガリレオの望遠鏡でも、粒子加速器でも、宇宙望遠鏡でも、観測技術や記述システムを怒涛の如く発展させていくことが人類にとって最重要課題のひとつなのだ。

しかし、自然科学的な「無知(現代の科学ではこれ以上は分かりません)」を認めたとしても、そうはいっても、私たちが生きていると、それでもさらにその「意味」を仮にでも定めて対処せざるを得ないことは山ほどある。

例えば自分自身の「死」ということについて、自然科学的に”タンパク質を再生産しようとする物質の流れである人間の身体の、この流れを秩序づける仕組みは日々壊れては修理されており、修理しても追いつかなくなると、個体の死ということがあるのですよ”などと説明・記述されたとする。

それに対して、

「ああそうですか。よく分かりました。」

と言える人もいるとは思うが、

「だからなんだ」「そういう問題ではない」

と言いたくなる人も少なくないのではないか。

少なくないどころか、後者が多数派かもしれない。

ここに「意味」ということが出てくる。

生きることの意味、死ななければならないことの意味。

なによりも「私が」生きることの意味、死ななければならないことの意味…。

意味などという主観的で、客観的(自然科学的)に観測も記述もできないことについては、沈黙するしかないでしょう。

このような立場をとることもできる。私など、わざわざ理工系の大学でオモシロ半分におおまじめに「意味分節」などということを語っていると、上記のような大変貴重なコメントを頂戴することが多々ある(それが重要なのである)。

*

じっさい、無知を知ることによる沈黙は大切である。

特に、特定のΔ項に固着執着する形での「意味づけ」に比べたら、むしろ沈黙した方が良いという場合も少なくない。例えば下記のようなものいい。

「Xの最終的な意味はDである!以上!文句あるか!

なに?辺境にXはBだと言ってる奴が居るだと?!すぐに連れてこい!!」

全国津々浦々のご家庭でも、中小ブラック職場でも、ちまたには、こういう具合の「言い方」が溢れている。

ある言葉の言い換え先をひとつに固めて、それを「本当の意味」だといい、それ以外の言い換えの可能性を禁じる。

なによりもこういう手あいの固着した意味づけをほどくという点で、自然科学の「無知」を知る客観性の知は大きな力をもっている。

意味を動かす/固着した意味への執着をほどく

一方で、強烈な執着を私たちに引き起こし苦しめる、硬く硬く膠着した意味を前にして、「沈黙」や「戯論寂滅」を通すのは容易なことではない。「Xの最終的な意味はDである!以上!文句あるか!」式の怒鳴り声を二四時間耳に注ぎ込まれる世間で、それでも心の平穏を保ったまま「沈黙」を押し通せる者がいるとすれば、それは大変な聖者であろう。

世間を離れ、観測技術の開発に没頭できる職場を確保するか。

あるいは、世間を捨てて山奥に草庵をむすぶか。

観測技術を開発する技術もなく、草庵を結ぶ力もなく、ましてや世間の只中で無言の行を貫く聖者にもなれそうもない、例えば私の様な人間は一体どうすればよいのか??

あんがい簡単である。

意味を動かす技を学ぶのである。

人類には古来より、意味というものを固まったものとしてではなく、動いているコトだと見抜いてきた知恵がある。それがこの「神話論理」なのである。

子どもの時代に、ふと気がつけば周囲の他者たちから与えられ耳に注ぎ込まれてきた「完成品」のような言葉とその意味が、実は如何様にでもし直すことができる可塑性をもつことに気づくこと。

古の、まだ人類が野生の自然に取り囲まれて暮らしていたころ、素朴に人間の都合で固めた「意味」を押し通そうにも、あっという間に自然に飲み込まれて無意味化されていた時代。

通過儀礼を経て狩猟者となり呪術師となった大人は、意味を固めたり、溶かしたり、動かしたり、流したり、束の間造形し一定の姿に留めたりする技を駆使しては、人間にとって「意味ある世界(納得できる世界)」を野生の自然のすみっこに束の間のバーチャル・リアリティとして出現させたり、消去したり、また出現させたりしていたらしい。

神話とは、このバーチャルリアリティ「人間にとって意味ある世界」を野生の自然の渚に束の間発生させる「呪」の言葉であり、神話の論理はこの言葉の呪力を動かすアルゴリズムなのである。

そして実は、自然科学の記述システムが組み替えられる時、この神話生成の論理と同じことが動くのである。

もちろんそういうのが役にたつ場面もある。たとえば商取引。

人類史上、いわゆる「古代帝国」は商取引のネットワークから生まれたという説もある。

帝国とは即ち、Δ間の変換コードを単一に固定できる権力である。

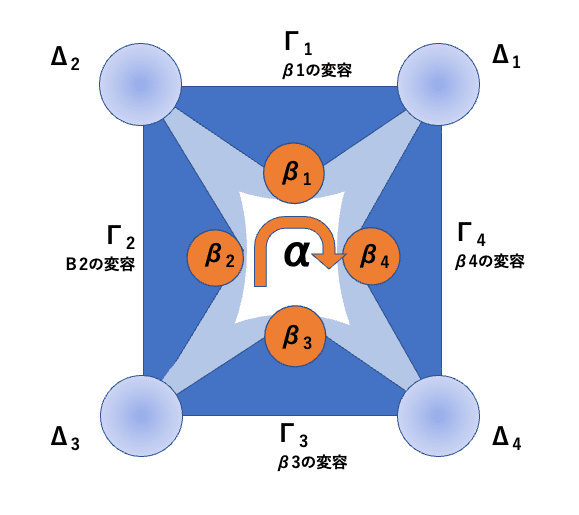

しかしそもそも、Δたちを互いに区別し、あるΔをあるΔとしてその輪郭を固めているのは、他でもない中央に描かれた四つのβが結合したり分離したり、次から次へと変容・変身していくサイクルである。

Δ項は、このβ四項の分離と結合の脈動が描く波紋の干渉縞の様なものなのだ。

干渉縞だけを、波から取り出すことはできない。

βを脈動させる場を、帝国の中枢の神殿の神官たちだけのものに限定するのか?

それとも村はずれの呪術師たちが季節の変わり目の祭りでやるように、

津々浦々、時を選んでβ脈動の場を束の間示現させてはまたしばらく隠すのか?

あるいは私たち一人ひとりの「阿頼耶識」が365日24時間このβ脈動の場であることに気づくのか

神話の論理を動かす両義的で中間的な媒介

先ほどの「マニオクの母」の神話にもどろう。

レヴィ=ストロース氏は、次のように書いている。

「生で有毒なマニオクを食べたことから、空の出現と、死者と生者の離別とが同時に生じたのである。星という形でおこなわれるこの分離は、食い意地をはったことから起こった。[…]いまわたしは、星の起源を食いしん坊の子供達の返信によって説明しているM34と同じところに辿り着いている」

Δ1星は、Δ3「食べられないもの」、毒抜きができていない塊茎を食べて死んでしまった人々であり、今日生きている人々と対立する。

これがなぜ「星」なのかという話は下記の記事に書いているので参考にどうぞ。要するに、Δ項は経験的で感覚的なものである必要があり、「死んでいるけれど生者の対立項としてずっと確かに存在している」という、その実物・現物を連れてくることができないような項があったとき、そこに充当される便利なΔ項が「星」とか、虹とか、水に漂う臓物(?!)なのである。

*

ここでレヴィ=ストロース氏は「そのままでは食べられない」ということにフォーカスする。

食べられる / 食べられない

というクリアな対立ではなく

食べられる / 直接は食べられないが間接的に別の形態で食べられる

という対立がある。「直接は食べられないが間接的に別の形態で食べられる」は、食べられるか食べられないかという対立に照らし合わせてみれば、その中間である。

「直接は食べられないが間接的に別の形態で食べられる」ものたちには、例えば毒流し漁で魚を捕まえるための植物由来の毒や、毒を抜く加工をすれば食べられる有毒マニオク、そして「蜂蜜」がある。

「蜂蜜は、植物性食品の全体系の中で、両価的で曖昧な位置を占めている。[…]直接そのままの形では食べられないが、間接的には別の形で食べられる。この区別がM157でははっきりと述べられているが、M157bではもっと複雑な別の区別に置き換えられている。蜂蜜が毒に結びつけられていると同時に、毒に対立しているのである。」

両価的で曖昧な「蜂蜜」。

他では得難い甘味で極上の食品であると同時に、「予見しがたい事故を引き起こす」「油断のならない毒」でもある(同p.56)。今日でも小さな子どもを育てていると「ボツリヌス菌」というなんとも凄まじいΔ項の名前を聞くことがある。

ここで、タバコや、その他の麻酔作用のある植物もまた、「直接は食べられないが間接的に別の形態で食べられる」「両価的で曖昧な」ものたちの系列に連なる。

「タバコは蜂蜜の場合と同じく、世俗的用法では食物に分類できるが、他の場面では正反対の価値をもつことがある。それは嘔吐剤とか、さらには毒としての価値である。」

タバコと蜂蜜は対立関係をなすが、この対立関係は”両価的で曖昧”な項同士の対立関係ということになる。

この”両価的で曖昧”な項というのは、図1bでいえば、二つのΔ項の対立関係に対するβ項の位置をしめるものである。

* * *

ここで上の神話でβ項にあたるものを見てみよう。

まずΔ項が何だったかというと、下記の通りである。

Δ1星(空)〜死者たち / Δ2今日の生きている人々

Δ3そのままでは食べられないもの / Δ4食べられるもの

この四つのΔ項を分離させつつ対立するよう結びつけるのが、四つのβ項である。Δ項の二項対立に対して中間的で両義的で曖昧で媒介的な位置を占めるβ項目の四項関係。この神話では下記のものがβ項であると読める(もちろん、読み方は他にもある)。

β1 マニオクの母(埋められる)

β2 マニオクの母の甥(埋められたところを踏む)

β3 生のままの塊茎(悪魔のものだったスイカ)=β1が変身したもの

β4 最初生だったがあとから火を通された塊茎(植え直されたスイカ)

四つのβ項は、たがいに異なるものとして区別されつつ、区別されたまま過度に結合したり、たがいに変身してどちらがどちらか区別がつかなくなったりする。

「マニオクの母」とその甥は異なる者でありながら、同じ親族であり、分離しておくべきなのに(おばが埋まっている場所を踏んではいけないのに)、過度に結合して(不用意に踏んで)しまうという関係にある。

そしてこの「マニオクの母」が変身したものが有毒なままのマニオクの塊茎であり、悪魔のスイカである。

それらは、火を通されたり、植え直されたり、つまり人間の文化的技術的操作を加わえられることで、食べられるマニオクや食べられるスイカに変身する。

ところで、ここが非常に重要なところなのだが、β4「最初生だったがあとから火を通された塊茎(植え直されたスイカ)」は、そのまま「Δ3そのままでは食べられないもの」とひとつに短絡してもいる!

β4=Δ3

と書いてみる。

つまりこの神話では二重の四項関係は、下記図2のように二次元平面上で45度ずれて結晶のように固まっているのではない。

いわば、橙色の四角が高速で回転し、ある周期で青四角の一つの角と重なっては遠ざかり、重なっては遠ざかりを繰り返しているような具合なのである。

二重の四項関係はもともと固まってはいないのだが、図2のように描いてしまうから、妙に安定感が出てしまう。もっと脈動、ダイナミックに、項たちが互いに区別がつかないほどに一つになったり、遠く遠かったりする運動を、「四角」ではなく、たとえば正弦波やさらにランダムな波で、ゆらめく炎のような具合に表現すべきであるが…。

ここに私の描画能力というか、コンピュータグラフィックスを作る能力の限界がある。

動画を作ってくれる生成AIの登場を待ちたいところである。

* *

そしてある二重の四項関係として記述される脈動を通じて区切り出されているΔ項たちを線形に配列するテクニックである言語にも、おそらく同様に波のもつれを四角形へ、次元を減らしてしまうという、限界がある。

限界というと、なにかマイナスのイメージを持たれてしまうと思うが、そういうつもりはない。

この限界の中でこそ、そこでこそ言語でもってあえて思考をしようというのが神話の論理の輝かしいところなのである。

言葉に一切執着せず、しかも楽しむ。

いわゆる善哉善哉大安楽(理趣経)である。

一つというわけでもなく、四つというわけでもない

いままで散々、Δとかβとか、二重の四項関係などと書いてきていて申し訳ないところであるが、これらもまた、すべて仮にそのように次元を減らしに減らしてモデル化してみた、という話なのである。

もちろん、それだからダメだということではなく、人間とはそういうもので、それで良いのである、といった趣旨である。

なによりいまここでの課題は神話を、神話という「言葉」の組み立て方を、これまた別の言葉に置き換えて解してみようという酔狂な話である。

あえて、言葉の外には出て行かない。いつでも出ていけるが、出て行かない。

どれほど、言葉の「外」がクリアに輝いて見えていたとしても、そのクリアな多次元運動の影が二次元平面に投げかける影をながめて楽しむ。

言葉でもって言葉を組み替える。

β脈動として仮にモデル化される無量の「提喩」の潜在的可能性から、そのうちの一つの二項関係だけを取り出し「Aはxである」的なことを言ってみたり、言ってみなかったりする。

そしてこういうことを無上にオモシロイと思うかどうか?!

それこそ空海のいう「機根」ということであり、オモシロイと思うのがよいとか、思わないのが悪いとかいう話では全くない。

* * * *

そういうわけで、引き続き「Δ四項とβ四項の二重の四項関係」の図を手がかりに、神話の言葉を解きほぐしていこう。

M191タバコの起源の神話である。

昔、二人の男がおり、主人公が他方に無礼な振る舞いをした。

>第一の男(β1)対 第二の男(β2)

やられた方は仕返しをすることにし、木の実を取ろうと言って、主人公を木に登らせ、そして登るための棒を取り上げ、木から降りられないようにした。

取り残された主人公は木の上で何日も過ごし、痩せ細っていった。

彼はサルに気付き、助けるように頼んだ。

サルは水を提供したが、下に下ろすには力が足りないという。

>樹上に水を運ぶサル(天/地の媒介β3)

次に、腐肉を食らうコンドルが現れ、彼を木から自分の巣へと連れていった。

>主人公を木の上という中間領域から移動させ、

>食べられるもの/食べられないもの両極にまたがるβ4

このコンドルは二種類のタバコを持っていた。

一方はうまいタバコで、他方は毒であった。コンドルは両方を主人公に与えた。主人公は村に帰り、自分はうまいタバコを吸い、自分を酷い目に合わせた相手には毒のタバコを与えた。

>主人公β1=うまいタバコβ1_2、敵対者β2=毒タバコβ2_2

毒タバコを吸った男はアリクイに変身した。

このアリクイを主人公は狩り、その肉をコンドルに喰わせた。

M191「タバコの起源」を要約

この神話も冒頭、男二人のセットから始まる。

即ち、「二」が「一」になって行動している場面から始まる。

この二人の男は、最初一緒に行動しており、どちらがどちらか区別がつかないほど一つになっていたのであるが、一方の「無礼な振る舞い」をきっかけに、両者の間に亀裂(分割線)が生じ、もう一方を木の上に残して、他方が去るという形で、垂直軸・上/下(天/地)において分離し、また水平軸(村/木)においても分離する。

* *

β項たちは、区別がつかないほど一つになったかと思えば、遠くに分離し、神話によってはまた急接近して一つになり、さらにまた分離するという具合に、分離と結合の間で、最小の距離と最大の距離の間で、まるで波形を描くように脈動する。

β項たちは一つでありながら二つであり、二つでありながら四つである。

というか、一つというわけでもなく、四つというわけでもない。これがβ項たちである。

◇

このβ項の脈動から、それが描く波紋の干渉縞のようなものとして、四つのΔ項が分節する。分節する、即ち、分かれつつペアをなすように見えるようになる。

ところで、この神話が面白いのは、β項の転換・変容である。

β1主人公が、β3コンドルがよこした「うまいタバコ」と結合する。これを仮にβ1_2とおこう。

次に、主人公の敵対者β2が、β3コンドルが寄越した「毒タバコ」と結合するのこれを仮にβ2_2とおこう。

β項は、最小構成で二項対立関係の対立関係、四項の関係となるが、この四項の関係は、いちど何か具体的な四つのものが充当されれば、もうそれ以上変化することなく、その四つのものでかっちりと固まっていなければならない、というものではない。

ただでさえ脈動しているβ項のペアは、次々と、別のβ項のペアへと変身・変容していく。

大事なのは「項」よりも、対立関係である。

対立関係は対立している事物よりも前から存在するのである。

そうとわかっていても、われわれ人間は、ついつい感覚で捉えることができる「項」たちの物的な重さに引っ張られ、この物が脈動の波紋の干渉縞のようなものだったということを忘れがちになる。

もちろん、忘れたからといって、日常生活では大して困ることもないのだが、いま問題になっているのは神話的思考である。

神話的思考では、項を実体化することなく、放っておくと実体化してしまいそうになる項たちを、常に脈動の方へと押し戻さないといけない。

そのためには、β項があるひとつの項としての重さ、実体性を獲得しそうになった瞬間に、それをまた別のβ項へ、さらに別のβ項へと、変身させ続け、その変身の動きから動的な脈動を浮かび上がらせないといけない。

だから、男が毒タバコと結合し、そしてアリクイに変身し、そのアリクイが肉にされ、そして食べられ、コンドルの身体になる。

述語「変身」 〜から〜へ

まさに「蜜から灰へ」、「〜から〜へ」。

真逆に対立しながらも同じようであり、異なっているとも言えず同じであるとも言えない、どちらか不可得な項(図1でいえばβ項)たちが、次から次へと変身していく。

変身、つまり一方でありながら他方、他方でありながら一方、別々でありながら同じ、異なりながら同じであり、二でありながら一、一でありながら二という関係が関係づけられる動き。

人の口から、意識から、心から出る言葉に任せておくと勝手に一直線上に並んでいってしまうΔたちもまた、次々と変身していくβたちの変異体・変身途中の変異体のようなものとして、変身の円環の中で動く。

この動きを上の図2ではΓで表記しようとしたのである。

「Γ」で何を表現したかったかといえば”β項の動き”である。

神話の論理を、言葉によって敷衍するわけで、どうしても言葉を使わざるを得ないところに来ているのであるが、なにか言葉を、ぽんと発した瞬間にそれが主語的なものとして実体化=執着の対象化しようとするモーメントを持つ。

そこですぐさま、この実体化しようとする傾向に抗って、動きの相を強調する言葉を、動詞を、述語を、結びつけないといけない。

「変身する」というのはとても便利な述語である。

自然科学的には、人間の男が「アリクイ」に変身しようとすれば、一度アミノ酸レベルまでバラバラにしないといけないだろうが、神話だと、あっさりと変身できる。

「意味」的に変身できる。

意味的な変身、つまり二重の四項関係の中で、占める位置を移動することができる。

いや、項が移動しているのではない。

項は移動しない。

移動できたりできなかったりするような項はない。

そもそも項は実体としては存在しない。

関係が脈動することである項として観測される干渉縞が現れる位置が変わると言った方がよいかもしれない。

β2とβ2_2、敵対者と毒タバコの結合により、敵対者は「アリクイ」に変身する。このアリクイは狩られ、肉になり、食べられる。

アリクイとその肉、食材以前と食材、とでも言おうか。

この二つの対立関係はΔ項の対立関係とおこう。

なぜなら、ここで神話が終わるからである。

Δ項が二つ足りないように見えるが、言明されていないだけで、「アリクイに変身させられー肉にされー食べられた男」と、「主人公」がはっきりと隔てられ、もう二度と区別できないように混じることなく、きっちり分離されている。

この両者、狩猟者として生きる人間と、その人間に狩られる獲物という対立こそ、経験的世界の「意味ある」日常的現実の基本をなす対立関係であろう。

つづく

↓つづきはこちら

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。