記号過程の生態系‐「違い」を「違い」のままに相互に「見合う」こと

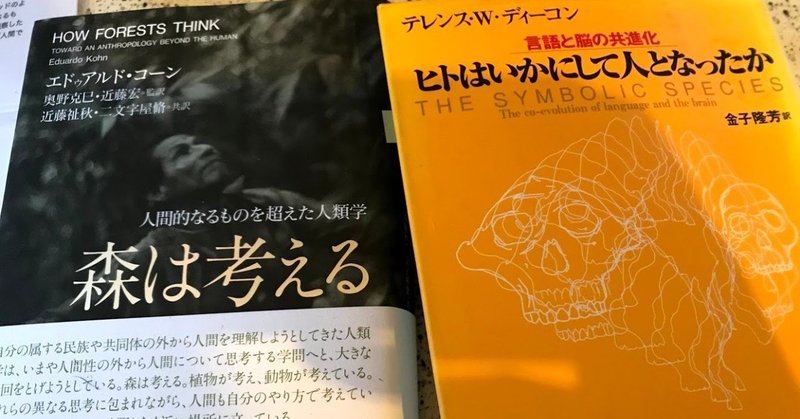

ここしばらく、エドゥアルド・コーン著『森は考える-人間的なるものを超えた人類学』を読んでいる。

ウイルス感染症が猛威を振るう中、「仕事できる(と見られたい)系のある知人がこんなことを言う。

ウイルスも、僕みたいな重要人物(もっと露骨な表現であったが柔らかくしておく)には遠慮して、もっと非‐重要人物(もっと露骨な(以下略))の方に感染してくれればいいのに(以下略)

Twitterで炎上しそうな不穏当な発言である。他の周囲のヒトたちも少し困ったような顔をしていたので、大真面目に応じてみる。

それは無理だと思います。残念ながらあなたも、非重要人物も、わたしも、ウイルスから見れば、粘膜でまとまった有機物のドロドロとした塊ですからね。

彼はこういう応えを期待してい居たわけではなく(おそらく、「ですよね〜」くらいの反応を期待しただろう)、どう二の句を継いでよいかわからなくなってしまったようだ。

ウイルスからみた人間

さて、ウイルスからみたヒト、あのひと、このひと。

人間が人間を区別するやり方と、ウイルスが人間を区別するやり方は、かなり異なる。人間は他の人間を肩書や社会的なポジションとしてみる(こともある)が、ウイルスはそういう見方はしない。

エドゥアルド・コーン著『森は考える-人間的なるものを超えた人類学』は、まさにこういうことをテーマにしている。ウイルスは人間を何「として見る」のか、動物は人間を何「として見るのか」、その「として見る」という操作を、自己にとっての有意味な記号とそうでないものを区別する操作と捉え、その操作の向こうに構成された記号と相関的な「自己」の構成を見る。

人間だけでなく、ウイルスも、動物も、植物も、死者も、精霊もそれぞれ「自己」であるとコーン氏はいう。

そうした諸自己が織りなす生態系を記述する方法を探る科学として「人類学」を再構築しようというのが本書の試みである。

従来「人間的なるもの」を追求してきた人類学を、「人間的なるものを超えた」科学へと再構成する。

著者は「森」を「諸自己からなる生態系」であるという。

森の中で、諸々の自己たち(ヒトであったり、動物であったり、死者であったり、精霊であったり)は、お互いに他の自己を「食べ物」のような「対象として見る」。その「として」みる視線の相互作用を記述する方法を探ることが本書の試みである。

この試みの鍵はパースの記号論を手がかりにした「記号過程」という考えにある。

コーンは記号を「人間的なるものをはるかに超えて存在する」事柄であるとする。記号は人間が「あとから」考えついた便利な道具のような代物ではなく、人間が人間になる前、生命システムの始動にまで遡る。「生命は隅々まで、記号の過程の産物」である(p.21)。

記号過程(諸記号の創造と解釈)は、生ある世界に浸透し、それを構成する p.21

人間に限らず、あらゆる生命は、それぞれに固有のやり方で記号を創造し、解釈する、と考えること。

この考え方によって「人間と非人間が必ずしも象徴的ではない諸記号‐つまり、規約的ではない記号‐をいかに用いるのかを民族誌的に探求すること」が可能になるという。象徴的な記号、規約的な記号、というのは人間の言語である。

記号と言語の違い

ここで気をつけたいのは「記号」と「言語」の違いである。記号について、コーンは次のように記す。

記号は、記号過程の結果「自己」として出現する「誰か」に対して、周囲の世界を表象するようになる。p.33

「自己」は記号過程の結果として出現する何かである。それは記号に先立って記号を思うがままに操作する主体のようなものではなく、むしろ自己自体がひとつの記号である。

世界はまた「魅惑で満ちている/魔術化されている」。意味=すること(手段=目的関係、意義、「関連性」、究極目的)は世界の構成的な特徴であって、私たち人間が世界に押しつけるなにかでないもの、この生ある記号論的な動態ゆえのことである。p.33

自己も、そしてその自己にとっての有意味な世界も、記号過程を通じて動的に構成される。

そうしていくつもの自己、いくつもの記号過程が相互に作用しあうことで、記号としての自己も、記号としての世界も、その姿を新たななにかへと再構成していく。これをコーンは諸自己の生態学と呼ぶ。

生命が全てその過去との否定的であるが構成的な関係において未来を生み出す道筋は、全ての記号過程の特徴である。ただし、その道筋とは、相互に構成し表象するという諸関係が例を見ないほど豊かな諸層を通して、熱帯林で増幅される動態のことである。」p.47

何ごとかを、自己として、他者(他の自己)として、あるいは単なるモノ(対象)として、なんらかの「たぐいとして」見ること。

見方によって、何として見るかによって、自己であるか、対象であるかは入れ替わる。

昆虫を食べられる物だと見たり、腐敗したものを甘味と見たりすることは、他なるたぐいの身体がすることである。コオロギとしての蟻や、甘味としての腐ったコンドルのパカイを食べる時、私たちは自らの身体を出て、他なる諸存在の身体へと足を踏み入れる。そのようにして私たちは、別のたぐいの身体化に備わる視点、主格である<私>から、異なる世界を見るのである。つかの間、私たちは異なる自然に生きることができる。p.222

そうして他の自己のパースペクティブを推察すること、他の自己になったつもりで世界を別様のものとしてみること、それはおそらく「人間的」な言語が得意とするところなのかもしれない。

ここで言語の違いから、記号ということの意味が明らかになる。

コーンは記号過程について説明する上で、パースの記号論を手がかりにする。

様々な自己の生態系を記号過程とみなす上で、記号ということを、人間の言語と同じものとみなすのは不都合がある。

動物や、微生物に至るまで、生命が自己と非自己を区別し、自己の外部を自己にとっての世界として構成する。このプロセスが記号過程である。こうした生命システムの作動という意味での「記号」は、人間の言語とは区別されるものである。

こうした記号を考えるうえで役に立つのがパースの記号論である。

パースの記号の定義は、記号が何であるのか、さらにどのような他なるたぐいの諸存在がそれを用いるのかに関して、より不可知的論的な立場にある[…]つまり、全ての記号が言語のような質をもっているわけではないし[…]記号を使うのがもっぱら人間だけだということもない。この記号のより広い定義は、ご存知の通り、記号が人間的なるものを超えてもつ生命に、私たちが慣れ親しんでいく助けとなる。p.55

こうした記号の考え方に関して『森は考える』ではテレンス・ディーコンの説も参照される。ディーコンといえば『ヒトはいかにして人となったか‐言語と脳の共進化』において、人間と言語と動物たちの鳴き声や身振りによる信号との決定的な違いを問うている。

ディーコンは人間の言語に固有の特徴、を「記号レファレンス(=語がなにかを指すこと)」と呼ぶ。それは「有意味な単語からなる小さな語彙と、わずかな組み合わせ規則」からなる。複数の記号の組み合わせの規則を含む記号レファレンスは、人間の言語から、数学、コンピュータのコード、音楽、宗教儀礼、礼儀作法、ルールを有するゲームの「中心的属性」である。記号レファレンスこそが人間の言語の根幹にある。他の動物のコミュニケーションは記号レファレンスの様式に依拠しない。

ディーコンの説のおもしろいのは、この記号レファレンスが、脳の進化に先行するのではないかという考えである。

従来のいくつもの学説では、脳の進化こそ言語に先行するはず…と考えられてきたという。進化の過程の突然変異で脳に特殊な能力が備わり、それが人間の言語を生み出した、と。

これに対してディーコンは、話が逆であると異を唱える。「一つの核として記号が生まれ、その周囲に共進化的な適応複合ができた」と考えるのである(p.31)。

人工生命もひとつの記号過程として

生命システムという自らと外部の環境を区別する「動き」。その動きを通じて、意味ある記号としての自己なり、世界なりが立ち現れる。

記号を生命システムの動き、他と区別される何かをそれとして構成する過程にまで差し戻して理解すること。

このアイディアは、記号の出現パターンを作り出すパターン扱う情報の科学にとっても、大きなヒントになりそうである。

人工知能から人工生命への探求において、機械やコンピュータもまた、ひとつのシステムであり、それにとっての世界を構成する記号過程であるとみなすこと。機械は人間のやり方とは違ったなんらかのパターンで、機械自らの都合で「自己」と世界とを構成する過程とみなすこと。

従来、コンピュータは人間が作った、人間にとっての記号の組み合わせパターンを高速で織り出す機械として考えられてきた。

しかし、最近の人工知能、人工生命に至り、機械自身が人間の指令を受けずにパターンを生み出すパターンを構成していくことになる。

そうしたときにコンピュータが人間と関わりなく創り出したパターンを、人間の側がどう扱うかが問題になる。

コンピュータが何をやっているのか人間が理解できない。だからコンピュータが発見したパターンは信用(?)できない

AIがどういう理由である結果を導いたのか、それが正しいのか間違っているのか、人間の手で検証できない

といった問題である。この問題は、AIを人間社会に実装していく上で大きな障壁になると考えられているフシもある。

これに対して「人間的なるものを超えた人類学」の記号過程のアイディアは、人間と機械のあいだに「共通する」「唯一の意味」のようなものを想定する必要を取り除く点で、人間と機械の関係に関する問題の立て方を再構成してくれるかもしれない。

機械は人間を「理解する」必要もないし、人間も機械を理解する必要はない。機械が人間と同じように考えたり感じたりする必要もないし、その逆も必要ない。

人間はある記号過程の産物としてのパースペクティブであり、機械もまたその記号過程の産物としてのパースペクティブである。それでいて両者は無関係に隔絶している必要もなく、互いに相手にとっての環境を構成し、それぞれが自己をその環境から区切りだす過程に影響を及ぼす。つまり生態系をなす。

それぞれの都合で進行する記号過程どうしの間で、共通する、単一の「世界そのものを正確に排他的な方法で表象するコードの体系」のようなものを想定しなければ先へ進めない…、ということはないのかもしれない。

人工知能はそれに特有の記号過程で世界を構成している「らしい」。人工知能が世界を構成するやり方は、人間のやり方とは異なっているようである。とはいえ、人工知能が構成した世界を人間は人間のパースペクティブから観察することができる。そして「おそらくこの人工知能は云々の具合いで世界を見て、判断しているのだろう」と、推察することができる。

「同じではない」=「異なる」=「完全には理解できない」ことを出発点にすること。それがいくつもの「構成された世界」が超超する複雑さ、困難さの中をくぐり抜け、自己を再生産し続ける、つまりつかの間生き延びるということの秘訣なのかもしれない。

もともと情報学、特に社会情報学の領域では、オートポイエーシス・システムの理論から、情報の概念を生命システムの作動として定義する考え方がある。最近の「人間的なるものを超えた人類学」における「記号」あるいは「意味」の理論は、人工知能や人工生命の登場という状況の中で、社会情報学の情報概念を改めて整理する手がかりになるかもしれない。

つづく

関連note

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。