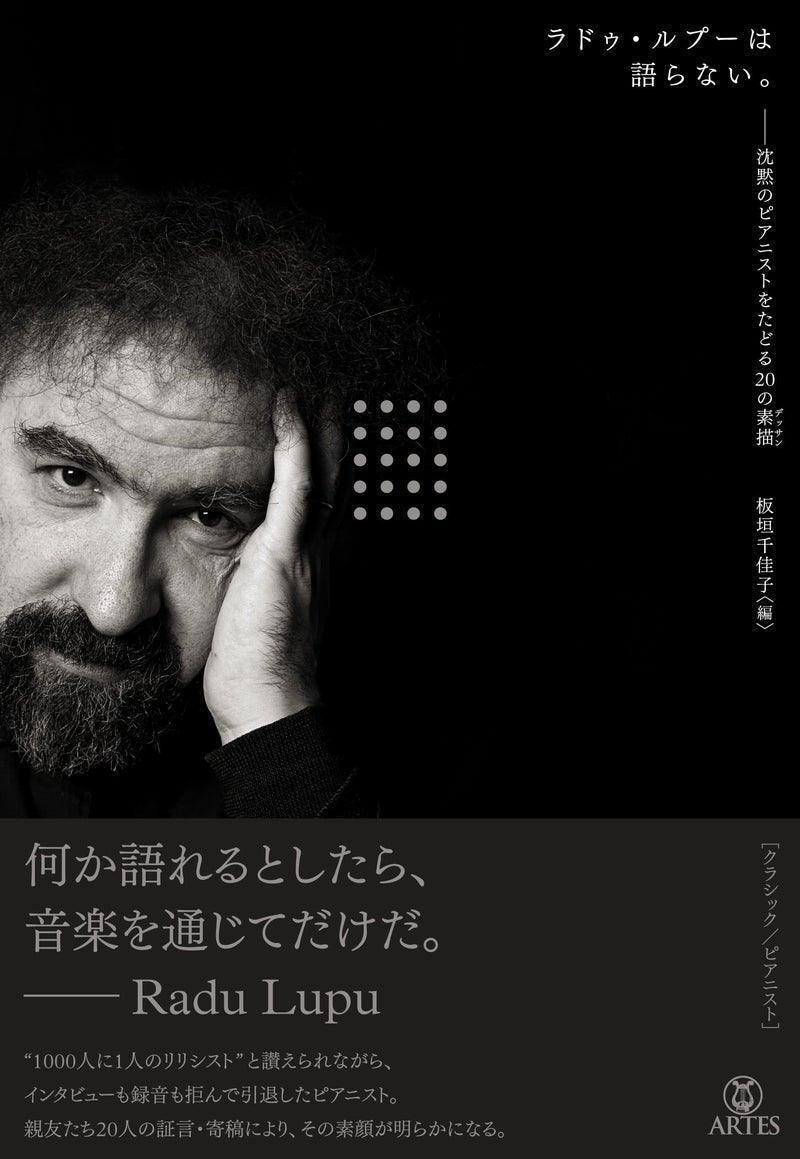

ラドゥ・ルプーは語らない。―沈黙のピアニストをたどる20の素描/板垣千佳子(編)

✳️本記事は2022年3月に投稿したアメブロに基づいています

2019年6月に惜しまれて引退し、2022年4月に天に召されたピアニスト、ラドゥ・ルプー。インタビューを一切受けない彼が心許した日本人マネージャー、板垣千佳子氏の一声で出版できた1冊。「何か語れるとしたら、音楽を通してだけだ」という帯封の言葉通り(タイトル通り)、ルプーは一切語らず、彼と親しかった音楽家や周辺の人々、そして(最初の)ルプー夫人のコメントで構成された20の寄稿に基づいている。

去年 (2021年) の12月に図書館にリクエストし、今年の1月に借りることができた(こうやって新刊を取り寄せてもらえるとは嬉しいことだ。市民の特権といえる)。貸し出し期間を延長したところ、返却日がCovid-19の蔓延防止対策の期間と重なり、結局2月いっぱい借りることができた。全体は200ページちょっとの厚さで、もう少しヴォリュームがあると思ってたから、正直拍子抜けしたのだが、内容は興味深く、リスナーのみならず演奏家が読んでも、彼のピアノの極意に少し近づけた気持ちになることだろう―もちろん、誰もルプーのようには弾けない。

ピアノが好きな方であれば、ルプーの演奏を聞いたことがないという人はごく少数なのではなかろうか―といっても彼は決してスター・ピアニストではないし、望んでもいないだろう―。僕が最初にルプーを聞いたのはまだ僕が中学生だった頃、NHK-FM番組「ベスト・オブ・クラシック」で流れたモーツァルト/ピアノ協奏曲第20番だった。ルプー&デイヴィス/VPOのコンサート・ライブ。当時僕はモーツァルトの音楽を何でも聞くようにしていて、新聞を見てはモーツァルトの曲だけチェックし、何の先入観もなしに聞いていたのだった(結果120分テープが10巻以上になった)。高校の頃、コンポを買い与えてもらったのをきっかけにCD収集がスタートしたのだが、知ってか知らずか、ルプーのアルバムも含まれていた―「グリーグ&シューマン/ピアノ協奏曲」である(この演奏で初めてシューマンを知った)。クラシック初心者ながら彼のソフトなタッチが印象に残ったのかもしれない。それから購入したのが「ブラームス/ピアノ曲集」だった。聞いた途端直ちに気に入った―このCDの思い出については既にnoteに記していた―。ベートーヴェン/「悲愴」「月光」「ワルトシュタイン」のアルバムもそう。剛毅な印象ではなくウエットな音色で情熱的に引き込まれた演奏だった。シモン・ゴールドベルクとの優美な「モーツァルト/ヴァイオリン・ソナタ集」も忘れることができない。「シューベルト/ピアノ・ソナタ第19番&楽興の時」のアルバムは長年愛聴していたアルバムであった。

ここ数年内で購入した中ではペライアとのデュオ・アルバムがあり、とても美しかった―闊達に弾き始められることが多いモーツァルトの(のだめで有名になった)2台ピアノのためのソナタが、何と繊細に奏でられることか!後半のシューベルト/幻想曲ヘ短調が名演であることは言うまでもない。ルプーの演奏では特にシューベルトが全て名演のような気がするが、ピアノ・ソナタ第18番「幻想」と第16番のアルバムもそうだった。アファナシエフ盤の恣意性の強い音楽に辟易していた時に聞いたもので、とても新鮮だったことを覚えている―。

ヴェーグ/VPOとのモーツァルト。音色の移ろいが極めて美しい。まさにオペラ・ブッファの真骨頂。1991年9月収録。ルプー最後のコンサートでもイッサ―リスの指揮でこの作品が演奏された。

マレイ・ペライアとのデュオで、ブラームス/ハイドン変奏曲を。会った途端意気投合したという。1981年ライヴ音源より。

この本では全2部構成になっており、パート1では(前述の通り)ルプーと関わりのある20人の証言が掲載されている。パート2では音楽評論家、青澤隆明氏によるエッセイが載せられ、最後に編者の板垣氏による言葉で締めくくられているという内容である。その20人の内訳は多彩なもので、ピアニスト、マネージャー、調律師はもちろん、指揮者、チェリスト、ヴァイオリニストに及ぶ―(シフ、バレンボイム、ケフェレック、チョン・キョンファ、マイスキー、イッサーリス、ウェルザー=メスト等々)。もちろん締めくくりはルプー夫人であったエリザベス・ウィルソンである(最も多くページが割かれているのは当然だ)。僕が注目したのはチョ・ソンジンやユリアンナ・アヴデーエワのような若手ピアニストが含まれていることだ。プライバシーを極端に尊重する印象の強いルプーが後進の指導に熱心なのには驚いた―無論誰でも良いわけではなかろうが。

チョン・キョンファとのドビュッシーのソナタ。1977年録音。お互い、大の録音嫌いだそうな。

シモン・ゴールドベルグとの共演でモーツァルト/ヴァイオリン・ソナタト長調K.379~第1楽章。親子の年齢差があった2人の友情の証しのような録音。

シューベルト/ピアノ・ソナタ第21番~第1楽章。ウェルザー=メストの誕生日の時にプライヴェートで弾いたそうだ。「2小節目で涙が堪えられなかった」「一生に一度の演奏」とは彼の言葉。この音源は勿論その時のではなく、1991年、マーケティング部長に説得されて実現したスタジオ録音盤。チョ・ソンジンが聞いたところによると、シューベルトのソナタは第19番が最も難しく、それに比べれば第21番は簡単な方らしい―信じ難いが。

ハイドン/変奏曲ヘ短調、シューマン/幻想曲、チャイコフスキー/四季。2017年ライヴ。ユリアンナ・アヴデーエワが聞いたコンサートと同時期のプログラムである。

シューマン/3つのロマンスOp.94。イッサーリスとの共演。ルプーの最後のコンサートでの曲目でもある。

1990年代後半に録音活動から退き、その後20年ほどコンサート活動に従事していたラドゥ・ルプー。彼が自らの活動に制限を設けたのは彼の傲慢さでないことは明らかだ―確かに完璧主義者であろう。だが、彼は音楽そのものが語るに任せていたのだろうと思う。現に彼の残したレコーディング、YouTubeに残っているライヴ音源などからは、音楽そのものに奉仕した彼の真摯で誠実な姿が聞こえてくる。

そう、「誠実さ」。ルプーを語る上で、人々が口を揃えて語っていたキーワードの1つである。ルプーは自分自身と世界に対して、何より音楽に対して誠実であった。彼は音楽を言葉で表すことの弊害を感じていたのではないだろうかと思う。自分自身の言葉さえ危ういのである、ましてそれが第三者によって編集されるとなれば…。音楽の真意は音楽によって明かされるのである―。

もう1つのキーワードがある。「魔法」である。彼の演奏は魔法のようなのだ―。リスナーは忽ち音楽が持つ魅惑さに引き込まれてしまう。ルプーはどれだけそのことを自分で意識していたのだろう?「思いもよらない」というのが、彼の答えのようである。それでも「極意」のようなものは彼らのコメントから僅かだが見出すことができそうだ(それは後述する)。

これらの発言がほぼすべてのコメントに見られたのは驚異ですらある―。

(実はあと2つキーワードがあるが、それは追々…)

コメントはサー・アンドラーシュ・シフから始まる―思えば「リーズ国際ピアノコンクール」という繋がりが彼らにはあったのだった(ペライアもその1人)。ルプーは1969年に優勝を果たしていた。この頃から「リパッティの再来」とか「1000人に1人のリリシスト」と呼ばれるようになったようだ。

ミッシャ・マイスキーとはモスクワ音楽院時代からの親友のようだ(その友人の輪の中には、後にルプー夫人となるエリザベスも含まれていた)。マイスキーが明かしてくれた話の中に興味深いものがあった。それはマルタ・アルゲリッチがルプーを信奉しているという話だった。それだけなら驚かないのだが、マルタはルプーの弾くリスト/ロ短調ソナタに圧倒されてしまったらしいのだ―。あの、これ以上ない鮮やかさで弾き切ったアルゲリッチのリストのソナタ、その彼女を感服させ得たルプーの演奏とは、いったいどのようなものであったのだろうか―想像もできない。

なんとYouTubeに90年のライヴ音源が!嗚呼、偉大なりYouTube!!アルゲリッチの聞いた演奏と同一かどうかはわからないが。

ルプーと共にモスクワ音楽院で学んだピアニストの中にボリス・ペトルシャンスキーがいる。彼はゲンリヒ・ネイガウスに師事した(ルプーとネイガウスとの関わりについては後述したい)。ボリスはルプーと共に「リーズ国際ピアノコンクール」に参加したが、そこでの心温まるエピソードを紹介してくれる―本選ではベートーヴェン/ピアノ協奏曲を演奏することが求められていたが、ルプーは自分が最も好きで、演奏する予定でいた第4番をボリスに譲ったのだった。

君の第4番には劣るよ、僕は第3番を弾くことにする

それだけでなく、優勝後のコンサートの代役出演をボリスにお願いしてきたそうなのだ。コンクールの覇者が他の参加者と褒賞をシェアしようとしたルプーの謙虚さを忘れることができない、と語っている。ルプーはレパートリーの拡充に極めて慎重な姿勢を見せていたというが、後年ドビュッシーが加わった。でも前奏曲集第2巻は弾こうとしなかったという。それは技術的に難しい「交代する3度」のせいなのだそうだ―リーズで優勝する前にヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで優勝を果たしている彼が果たして弾けないことがあるだろうか。ルプーはいつも自分にはヴィルトゥルジィがないと不満を漏らしていたそうだ―「次元が違い過ぎる」と感じるだろうか。まさしく。しかしそれはルプーの本心であり、彼は本気でそう思っていたのだろう。彼の「謙虚さ」の一端が垣間見れるエピソードだと思う (3つ目のキーワード)。

ドビュッシー/前奏曲集第2巻~「交代する3度」。本書に寄稿しているフィリップ・カッサールの演奏で。(ルプーは後にレパートリーに加えた)

僕がこの本で最も興味をそそられたのがピアニスト、ジャン=エフラム・バヴゼとのインタビューである。彼は1988年にルプーにレッスンを申し込み、受け入れられている。ルプーは惜しむことなく、彼に「音楽作りの哲学」を教授している―。

「自分の存在を忘れ、音楽に没頭できるといいね。音楽と楽器と自分の三者が融合する状態。誰が誰のために演奏しているかから離れてみる。(…)もしかしたら音楽がピアノを弾いて、ピアノがピアニストのために音楽を奏でるのかもしれない 」

これはアジアの思想に通じるものがあるという―「矢を引くのは自分ではない。あなたは矢の的となり、矢があなたに打つように命令する」という老師の言葉を思い出したという。さらに教授は続き、ルプーはヨガの思想を引用する。

「あなたが何も望まないとき、それは実現する。もしあなたがひたすら欲求するなら、望んでいることとは反対のことが起こる。(…)完全に没頭する。演奏しようと意識しない。音楽が自然に浮かんでくる。(…)自分が存在しないほどのレベルでエゴを忘れる。(すると)ピアノがあなたのために弾いてくれる 」

精神論に聞こえるだろうか―確かに。こんなことを教えるピアノ講師はどれだけいるだろう。これは精神のバランスを取るテクニックであり、真の脱力に繋がる、と僕は考える。また彼は「曲の全体像を見る」こと、「方向性」「頭の中で指揮をする」ことについても触れる―特に後者。メトロノーム的な厳密さを否定するわけではないにせよ、自らのうちで「拍をとる」大切さを教えているのは大変興味深い。頭の中で指揮者が自分のために指揮してくれているのである。「規則的な拍子のなかで自由な感覚を養う」というアプローチである。

ルプーの演奏に大変多くの音楽家(それもピアニスト)が深い感銘を受け、「ルプー信者」となっている様子をこの本から垣間見れる―それは逆説的に真の音楽を聞き分けることができるアーティストたち、ということになる。アルフレート・ブレンデルはルプーのブラームスのソナタ演奏を聴いて涙し、アプローチが正反対のゾルターン・コチシュも最大限の尊敬を表わす。ルプーのコンサートは多くの大物ピアニストが訪れる「夢のような場所」となっている―グリゴリー・ソコロフ、アルカディ・ヴォロドス、ニコライ・ルガンスキー等々…。

調律師のミシェル・ブランジェスがルプーの音の極意を少しだけ明かす―。ルプーは楽器の僅かな位置の違いにも厳しい要求を課す「完璧主義者」。でもピアノそのものに特別なことは何1つしていないのだそうだ。実のところ、ルプーはどんなピアノからでもルプーの音を奏でることができるのだろう。結局、彼の絶美なタッチの源は謎に包まれており、「魔法」そのもののようだ―。

20のデッサンの最後にはモスクワ音楽院時代からの同期であり、後にルプー夫人となったエリザベス・ウィルソンからの寄稿が載せられている。彼女はネイガウス父子とルプーとの関わりに少しだけ触れている。ゲンリヒ・ネイガウスとはどうやら反りが合わなかったようだが、スタニスラフ・ネイガウスとは公私共々非常に親密に関わりを持てたようである。音楽的な影響も受けたに違いないが、ルプーの「自分軸」はブレることはなかったものと思われる。

本書のパート2では、青澤隆明氏による「ルプーのほうへ」―「ルプーの音楽はどこからやってきたのか」が寄稿されている。ルプーの最後の来日となったのは2013年10月のコンサートのようだ。青澤氏はシューベルト/ピアノ・ソナタ第20番のあの深淵を覗くようなアンダンティーノに強烈な印象を覚えたようである。思えば1970年の最初の録音でもあった。その録音も壮絶な演奏であった―僕の所有しているアンスネス盤が霞みそうになったほどだ―が、きっとこの時の演奏はより深みに達していたのだろう(ルプーの中でこれが最後の日本公演だという意識があったのかどうか―それはわからない)。

1994年の来日時のライヴ。サヴァリッシュ/NHKsoの演奏。ブラームス/ピアノ協奏曲第1番はモスクワ時代からのレパートリーのようである。

シューベルト/ピアノ・ソナタ第20番。2018年3月トロントでのライヴ。スタジオ盤より10分近く遅いテンポでじっくり弾き込んでいる―。

「物語の終わりに」と題し、ラストページには板垣氏によるささやかな一文が載せられている。本書を通して「人生における最高に幸せな音の記憶を心のなかに持つ」ことのかけがえのない素晴らしさに気づかせてもらった良書であった。

どうやら当分はYouTubeでルプーのライヴ演奏にどっぷり浸かることになりそうである。

僕の愛するK.491がルプーのピアノで聴ける喜び!シャイー/RCOとの1991年ライヴ音源。K.467と同様自作のカデンツァを演奏している。

ルプーによるガーシュウィン/ピアノ協奏曲。レパートリーの意外性に驚く。マイスキーの言う「ラドゥ・ジョーク」だろうか。ルプーはブラックなロシアン・ジョークをかますのが好きだったらしい (最後の4つ目のキーワードだ) 。ルプーはあらゆる作曲家の管弦楽作品を記憶していたというのだから凄い。

シューベルト/ピアノ・ソナタ第1番~アダージョ。

比較的最初期の録音である。

ダニエル・バレンボイムとのピアノ・デュオでのシューベルト/3つの軍隊行進曲D733~第1番ニ長調。大作「グラン・デュオ」を含むこのアルバムがラスト・レコーディングとなった。1996年録音。それにしても最初と最後の録音がシューベルトとはルプーらしい。

そして、最後のコンサートとなった2019年2月3日のアンコール。ブラームス/間奏曲Op.117-1。

何か語れるとしたら、音楽を通じてだけだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?