掌編小説 教えて、アイコおばさん

教えて、アイコおばさん。ダイニングで座っているアイコおばさんに話しかける。

アイコおばさんは呼びかけに反応して、澄んだ茶色の瞳でこちらをまっすぐに見る。ふっくらした唇の両端がかすかに上がり、ゆるくカールした髪が肩先で揺れる。

アイコおばさんは昔から変わらない。見た目も、話す感じも。わたしが幼い頃から社会人になった現在までずっと一緒にいるが、父や母の顔に深い皺が次々に刻まれていっても、アイコおばさんの白磁のような肌はつるりとしたままだ。たまにこちらがふざけて名前を連呼すると、眉をしかめて肩をすくめてみせる。「よくある名前だから、嫌なのよ」と言うけれど、わたしはかわいいと思う。

まるでお姉さんのようなアイコおばさんは、わたしにとって頼れる相談相手でもある。いつでも、わたしがどんなことをしても否定せず、ただじっと話に耳を傾けて、しかるべき助言をくれる。これまで、その日に学校に着ていく服、ちょっと難しめの宿題、デートの行き先など、なんでも一緒に考えてくれた。まあ、相談といっても、たわいもないことばかりだった。

だが、今回は気持ちが重かった。ある子と、けんか別れしてしまったのだ。永遠に。

高校生の頃、毎日のように一緒に遊んでいた子だった。卒業してから離れ離れになっても、互いにささいなことで携帯電話のメッセージを送りあい、何かあれば駆けつけ、家に泊まり込んでは夜通しおしゃべりしていたような関係だった。

「ね、涼しくなったら旅行しようよ」

ある日、その子に誘われた。わたしはうなずいた。旅行会社の手配や現地の観光のスケジュールは、その子が全部段取りをつけてくれて、わたしはただそれに乗っかっているだけだった。

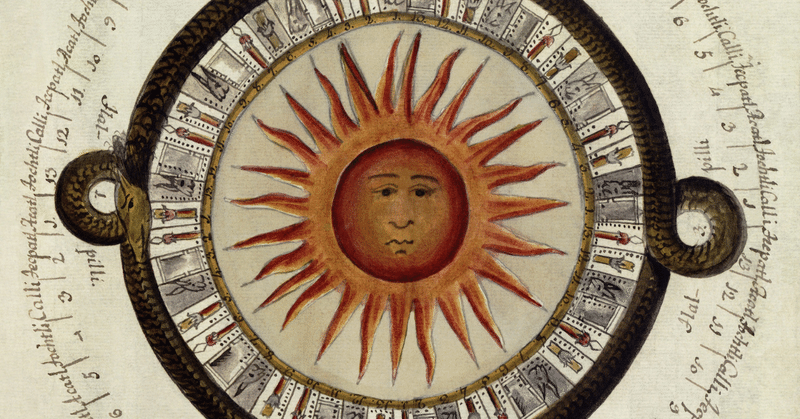

出発当日の待ち合わせは、このあたりのランドマークとなっている日時計前だった。バスターミナルも隣接するその場所へ、わたしは時間どおりに行った。ただし、手ぶらで。

その子は紙コップのコーヒーを片手に立っていたが、わたしに気づくと目を丸くして大笑いしはじめた。やっだー、どうしたのー。わたしは黙っていた。え、行かないとかじゃないよねー。黙って、うなだれて立っていた。ちょっとー、もうバスが来るしー。わたしは顔を上げた。あのね、行きたくないの。はあ、どういうこと? 行きたくない。

その瞬間、わたしの左肩から胸にかけて痛みが走った。その子が、まだ熱いコーヒーを勢いよく浴びせかけたのだった。放り投げられた紙コップが煉瓦敷きの道を転がっていった。その子は足もとに置いていたボストンバッグを引っつかんでわたしに背を向けると、大きな足音を立てながら、予定通りのバスに乗り込んでいった。こちらを振り向きもしなかった。去ってゆくバスの窓越しに、目元を拭う仕草が見えた。そうして行ってしまった。

すぐに帰宅したが、熱いコーヒーのしみた薄手のブラウスを張りつけたままにしたせいで、ひどいやけどになった。アイコおばさんには「間違ってかぶってしまった」と告げた。手当の方法をたずねたら、あっという間に休日診療の病院を調べてタクシーを呼んでくれた。そのあとも患部を冷やしたり、薬を塗ったりするよう、しつこいくらいに声をかけてくれた。わたしはおとなしく言われたとおりにしたけれど、なかなか腫れはひかず、夜も眠れないくらいに奥まで痛んだ。アイコおばさんは痕になってしまうことを気にした。だけど、この痛みはわたしが当然引き受けるべきものだった。わたしが与えた痛みのほうが強いはずだった。

何年かして、その子からのメールを受け取った。あの日には触れず、ほがらかな調子でこちらの様子をたずね、近況を語るものだった。わたしも、あの日には触れず、ほがらかな調子で様子をたずね、近況を語った。そんなやりとりを何度かしたあとに、わたしはメールアドレスを変えた。新しいものから連絡することはなかった。また、どれだけ暑い日でも、襟ぐりの大きく開いた服や、袖のない服を着ることもなかった。

現在手掛けている仕事のお客さんが、偶然、高校の同級生のひとりだった。そうして、同窓会が何度か開催されていること、あの子にはもう二度と会えないことを知った。この世で、どのバスに乗ったとしても。

けんか別れした日も、今も、涙は出ない。わたしはアイコおばさんにたずねる。

教えて、アイコおばさん。わたしはどうしたらよかった?

――人間は、間違うものだから

教えて、アイコおばさん。それって答え?

アイコおばさんは答えない。目も口も半開きのままで静止している。その背後にまわり、青い小花柄をしたワンピースのファスナーを下げた。「ai-co」と刻まれたプレートを外していったんスイッチを切り、充電器を接続する。最近、充電するまでの間隔が少しずつ短くなってきている。アイコおばさんも、寿命なのかもしれない。

窓を開けると、年々広がってきているという砂の丘が見えた。子どもの頃には緑豊かだったこのあたりにも、もう迫ってきているのだ。あのときの日時計も、すでに半分砂に埋もれていた。

――人間は、間違うものだから

突風が吹きつけて、さらってきた砂粒をわたしの目に放り込んだ。わたしは、ようやく泣いた。

*****

短い小説を書いています。よろしければ、こちらもぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?