舞台 「彼女を笑う人がいても」 観劇レビュー 2021/12/11

【写真引用元】

世田谷パブリックシアター公式Twitterアカウント

https://twitter.com/SetagayaTheatre/status/1428552619241377795/photo/1

【写真引用元】

世田谷パブリックシアター公式Twitterアカウント

https://twitter.com/SetagayaTheatre/status/1428552960473137153/photo/1

公演タイトル:「彼女を笑う人がいても」

劇場:世田谷パブリックシアター

企画:世田谷パブリックシアター

作:瀬戸山美咲

演出:栗山民也

出演:瀬戸康史、木下晴香、渡邊圭祐、阿岐之将一、近藤公園、魏涼子、吉見一豊、大鷹明良

公演期間:12/4〜12/18(東京)、12/22(福岡)、12/25〜12/26(愛知)、12/29〜12/30(兵庫)

上演時間:約105分

作品キーワード:政治、メディア、安保闘争、考えさせられる

個人満足度:★★★★★★★☆☆☆

劇作家の瀬戸山美咲さんの新作脚本を、現代日本演劇界を代表する演出家の一人である栗山民也さんが演出した舞台作品を観劇。

瀬戸山美咲さんの脚本は、2020年11月に上演された「オレステスとピュラデス」以来2度目の観劇であり、栗山さん演出の作品の観劇は初めて。

物語は、1960年の安保闘争で亡くなった東大の女子学生の死の真相に迫ろうとする新聞記者と、2021年の現在において復興の進まない東日本大震災の被災地の現状を取材する新聞記者の2人のストーリー。

この2人の新聞記者は祖父と孫の関係にある。

現在新聞記者として働く高木伊知哉(瀬戸康史)は、コロナ禍によって業績が悪化する社会部からコンテンツ部への部署異動を促されるが、東京五輪のタイアップ記事しか書くことのない、事実から背を向けてただ一般受けの良さそうな記事ばかりを求められる仕事はしたくなかった。

そこで彼は自分が新聞記者を辞めない理由を、30歳で突如新聞記者を引退した祖父が残した、新聞記者時代のメモを読み漁りながら探した。

そこから彼は祖父を新聞記者引退に追い込んだ安保闘争について興味を持ち、調べ始める。

上記のあらすじから分かる通り、この作品のテーマは政治とメディアのあり方である。

このようなテーマを取り上げた作品は今までも映画「新聞記者」などで出会ってきたが、安保闘争という1960年の事件を取り上げることによって、当時と今を比較しても、国家は事実から顔をそむけて都合の良いように改変された内容だけを受け入れる姿勢は変わらないんだと改めて感じさせられた点は新鮮だった。

さらに、人は「言葉」では動かないというメッセージも印象に残った。

たしかに歴史を振り返れば革命が起きるときは常に武力行使、つまり「暴力」によってしか動くことはないということも痛烈に胸に刺さった。

劇中では特に場転する訳ではないが、映像を上手く駆使して1960年と2021年の物語を同時進行で描いていく点が素晴らしかった。

また、祖父の高木吾郎役も孫の高木伊知哉役も瀬戸康史さんが演じていたが、特に混乱することなく観劇出来たのは演出・役者共々素晴らしかったからであろう。

まるでNHKの夜に放送されているドキュメンタリーような、非常に暗く重たい舞台作品ではあったが、役者の熱量とそしてなんと言っても脚本が観客に訴えかけてくる熱量に魅力を感じた、流石は瀬戸山さん。

多くの人が見ておくべきテーマの作品だと思う。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/456262/1716608

【鑑賞動機】

世田谷パブリックが主催公演を毎年度公開するが、その2021年度のラインナップを眺めて一番観てみたいと思えた舞台公演だったから。

2020年11月に上演され非常に感動した「オレステスとピュラデス」の脚本を書いた瀬戸山美咲さんと、有名な演出家の一人である栗山民也さんの強力タッグなので傑作間違いなしだと思い観劇した。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

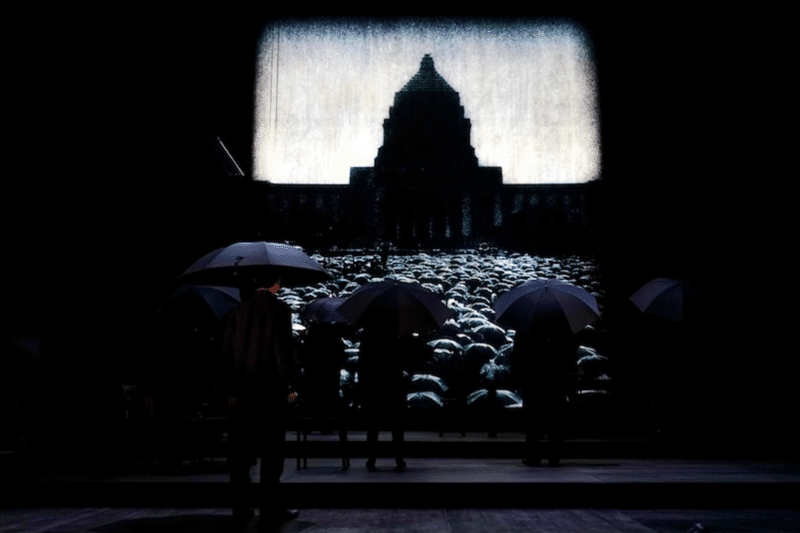

スクリーンにモノクロの国会議事堂の映像が映し出される。そこには黒い傘を差した群衆が集まっていた。そこには、新聞記者の高木吾郎(瀬戸康史)もいた。

大統領の訪日が控えていた1960年6月15日の日本、日米安全保障条約の締結の国会承認を強行しようとした政府に対して、東大の学生たちなどからなる民衆が国民運動を起こして反発し、国会に突撃した。そこで東大の女子学生が一人命を落とした。そんな彼女を追悼するかのように黒い傘の群衆が国会議事堂前でひしめき合っていた。

2021年6月、新聞記者として東日本大震災の現地を取材する高木伊知哉(瀬戸康史)は、北陸地方の岩井家を訪れていた。そこでは、岩井浩一郎(大鷹明良)と岩井梨沙(木下晴香)の2人が暮らしており、東北地方で暮らす兄の岩井俊介(近藤公園)とは暫く会っていなかった。そこで浩一郎は、東北で取材をしている伊知哉に俊介と会わせてくれないかと依頼する。

伊知哉は編集室で、先輩の三田史子(魏涼子)から今所属している社会部からコンテンツ部に部署異動しないかと言われる。コロナ禍で社会部の業績は悪化し、これから東京五輪で盛り上がる時期なので、コンテンツ部へ異動した方が今後の伊知哉のためだと言う。

しかし伊知哉はその依頼を断る。彼は今の社会部でやり残していることは沢山あると、東日本大震災の現地を取材して事実を記事にすることが自分の新聞記者としての使命なんだと言う。新聞のタイアップ記事となるような東京五輪の記事なんか書きたくないと。

伊知哉は東京五輪を復興オリンピックとして、もう震災は終わったことのように綺麗さっぱり片付けてしまう政府のやり方に反発していた。まだまだ仮設住宅に暮らす人たちは沢山いる、震災はまだ終わっていないということは取材を通じてよく分かっていることだから、そういった事実から目をそむけたくなかったのだと。

伊知哉は新聞記者として就職が決まるまで、祖父が30歳まで新聞記者として働いていたことを知らなかった。伊知哉の就職が決まった時、母がこっそり祖父の新聞記者時代の遺産を渡してくれた。

祖父はある日突然新聞記者を辞め、その後タクシードライバーとして働きこの世を去った。祖父は家族の間では決して新聞記者時代のことを話してはくれなかった。

伊知哉は度々祖父が残した新聞記者時代の財産を読み漁り、自分が新聞記者を辞めない理由を探した。

1960年6月、高木吾郎は新聞記者として安保闘争の取材をしていた。今日は安保闘争に参加する学生ではなく一般の学生を取材しようと山中誠子(木下晴香)という女子学生に会った。「四月決戦」と書かれた黒板のある東大生の集会所だったと思われる。そこには、運動部所属の湊雄平(阿岐之将一)もいた。

山中は吾郎にインタビューされ、まずは自分のことについて語った。戦前は女性が大学に行くことも出来なかったから、こうして大学へ女性である自分が入学出来るようになったことは時代が良くなっているということだと思う。しかし、それでもあなたがいなかったら男性がもう一人東大へ入れたと言う人もいると。

そして山中は、同じ東大の女子学生である「彼女」について話を始める。最初は彼女はジェンダー差別や貧富の差を解消しようと活動する女性であったが、次第に安保闘争に傾倒していく。そして原水爆実験抗議デモや砂川闘争にも参加し、この前の羽田空港ロビー占拠事件で警察に一時逮捕されたこともあると。

湊は運動部の集会へと出かけていく。

そこへ、同じ東大生の松木孝司(渡邊圭祐)がやってくる。彼はセツルメントという貧困に対して教育や医療などの社会事業を行うサークルに所属していた。彼も貧困をなくしたいという意志までは同じのようだが、安保闘争という過激な思想には反対していた。

2021年6月、伊知哉は祖父のメモを読み漁りながら、彼が新聞記者を辞めるきっかけになったと思われる安保闘争について夜遅くまで新聞社で調べていた。

そこへ後輩の新聞記者の矢船聡太(渡邊圭祐)がやってくる。彼は真面目に調べ物をする先輩記者をからかうように邪魔をしてくる。どうやら矢船は、時期に転職してこの会社を去るようだった。

そして矢船は安保闘争と聞いて、あまり良い印象はないと答える。結局あの後安保闘争に関わった人間の多くは、情勢が変わるとまるで寝返ったかのように意見がころっと変わって、あの熱意は一時的なものだったからであると。しかし意外にも矢船は、大学時代ボランティアサークルに入っていた。

1960年6月15日、ついに事件は起きる。安保の国会承認を阻止しようと学生たちが国会へ乗り込んできた。それによって大統領の訪日は中止となってしまったが、その時一人の東大の女子学生が死んだとの報道が流れた。彼女は、人々に押しつぶされて死んだとも、警官隊に殺されたとも言われ、死因は定かではなかった。

吾郎は、彼女の死因を突き止めようと行動に出る。そして記事を書こうと。

新聞の記事には、その死んだ彼女は死ぬ直前に明大生とスラングを組んでいたと書かれていたが、負傷した湊に偶然出くわし話を聞くと、その記事は嘘だと言う。東大生が明大生とスラングを組むなんてあり得ないと。

湊自身も、彼女と一緒にいた訳ではないので、なぜ死んだのか分からなかった。

吾郎は再び山中に会う。山中は死んだ彼女と出会った時のことを話す。同じ研究室で一緒に写真を撮ろうと誘われたが、恥ずかしくて逃げてしまったことを凄く後悔していると。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/456262/1716612

2021年、伊知哉は東北に一人居る岩井俊介に会っていた。俊介は病気になって入院していた。俊介は自分ごときが入院して医療を逼迫させて申し訳ないと思いつつも、東日本大震災の痕跡が残る被災地で暮らす彼にとって、震災から復興したというのは間違いだと主張してきた。

しかしSNSなどで彼は多くの人から叩かれることになった。風評被害だと。俊介は非常に悔しい思いをしていた。

伊知哉は梨沙に会い、兄の無事を伝えた。そして梨沙は電話で父の浩一郎に兄のことを伝えた。

伊知哉は梨沙に、自分は社会部からコンテンツ部へ部署異動する旨を伝える。

1960年、吾郎は亡くなった女性の母(魏涼子)に会い、事件のことについて取材をする。

母は語る。娘が羽田空港ロビー占拠の事件で警察に逮捕されてから心配でたまらなくなり、彼女が運動部のデモに出かけていく度に、彼女の後を追いかけて娘の様子を探していたと。

そして事件の当日も、母は国会議事堂まで来ていた。しかし娘がどこにいるのか分からなかった。そして東大の女子学生が死んだとの報道が入る。母は娘のことではないかと必死だった。偶然娘の友人に会って死んだのは娘じゃないかと確認したが、亡くなった女性は黒いズボンを履いていて、娘は白いワンピースだったのを見ているので違うと言っていた。

一安心して母は近くの弟の家に泊まったが、その夜ラジオから亡くなった女性の名前で娘の名前が読み上げられているのを聞いたのだと。

医師の羽村修治(近藤公園)によって、彼女の死因が解剖の結果読み上げられる。

どうやら死因は窒息死または圧死であると。右手で首を絞められたような内出血と、膵臓の内出血。膵臓の内出血はおそらく警官隊によって警棒で腹を突かれた時のものであろうと。その後警官隊によって彼女は首を絞められ、そこまで強い絞め付けでなくてもあの状況下であったから死に至ってしまったのだろうと。

吾郎は、安保闘争で命を落とした東大生の彼女の死の真相について記事にして事実を公表したいと、新聞記者主筆の辰巳大介(大鷹明良)に申し出る。しかし辰巳は吾郎の要求を却下する。

新聞社はこれから共同宣言を出して政府と共に、安保闘争の沈静化に動くからである。暴力を仕掛けたのは学生側だとして彼らを処罰し、そう仕向ける記事でないといけないと。

吾郎は反論する。新聞は事実を伝えることが責務ではないのかと。暴力を先に行使したのは学生ではなく警官隊の方であり、そんな事実を歪曲したような記事を書くべきではないと。

お前は学生か?と辰巳は吾郎を批難する。今までの警官隊は国家を守るには弱すぎたんだと、これではまともに大統領を出迎えることも出来ない。もっと強い警官隊組織が求められると。「言葉」には力がない、何かを説き伏せるには「暴力」を使うしかない。革命が起きた時、必ず武力行使があったのは歴史が証明している。もし何か変化を求めるのなら革命を起こすしかない、でも今の学生たちに革命を起こせるだけの力もない。

そう言って辰巳は吾郎の元を去る。

そして「共同宣言」は出される。映像で、「暴力を排し、議会主義を守れ」との文字が浮き上がる。

吾郎は新聞記者を辞めた。

2021年、伊知哉は年老いた松木孝司(吉見一豊)に会う。そこで祖父のことについて尋ねる。

松木は吾郎がタクシードライバーになってからも交流を続け、よく飲みに行っていたようだ。ある居酒屋で他愛もないことで喧嘩をしている連中がいた。その様子を見て吾郎は、「いいなあ、俺も喧嘩したいな」と言っていたそう。

吾郎は、タクシードライバーをやりながら喧嘩したくても喧嘩が出来ない、つまりただ政府や上の者の言いなりになるしかない世の中へなりつつある時代の流れを感じながらそう思っていたのかもしれない。

東北、津波がここまで来たことを示す柱の元で、伊知哉と梨沙は会話をする。梨沙はいつからそんな時代になってしまったのだろうと伊知哉に問いかける。そうではなかった時代に戻りたいと言う。そして梨沙は雨に打たれながら失われたものを取り戻したいと言うのだった。

ここで物語は終了。

樺美智子という実際に東大の女子学生で、安保闘争の事件で命を落とした人物がいたそうで、今作で登場する「彼女」はその人がモデルとなっている。

1960年の高木吾郎だけでなく、2021年の高木伊知哉も結果的にはコンテンツ部へ異動してしまっているという結果で終わっている点が、個人的には凄く引っかかるというか、この問題の根深さを物語っているような気がする。

そして「いいなあ、喧嘩したいな」という言葉も非常に響いてくる。高木吾郎の無念を端的に表現した台詞だと思う。

今も昔も変わらない状況でメディアは事実を伝えていないという悲しさもあるが、それ以上にもはやこうなってしまったからには、「言葉」で変えていくのではなく、「暴力」つまり闘争でしか世の中は変わらないんじゃないかという悲痛さの方が個人的には衝撃で、問題の根深さをつくづく感じさせる。だからこそ梨沙は、何か行動を起こして進むのではなく、こうなっていなかった時代へ戻るという選択しか取れないと思ったのではなかろうか。この辺りは考察で詳しく記載していこうと思う。

いずれにせよ骨太な脚本に、瀬戸山美咲さんの脚本家としての素晴らしさを改めて深く感じた。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/456262/1716603

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

今作の舞台美術は1960年と2021年の2つの時間軸を扱うにも関わらず至ってシンプルで、いくつかの舞台装置と舞台後方一面に投影される映像によって表現される。

舞台装置、映像、照明、音響、その他演出の順で見ていく。

まずは舞台装置から。先ほども書いた通り舞台装置は、あの世田谷パブリックシアターの広々とした舞台上にぽつりぽつりと物があるのみのシンプルな造り。

下手側手前には縦長の机と一つの椅子が置かれている。ここは高木伊知哉が会社で安保闘争について調べ物をするシーンや、岩井家の自宅のリビングの机として利用されていた記憶。さらに1960年の高木吾郎の上司である主筆の辰巳大介のデスクとしても利用されていた。

また、上手奥にも机といくつかの椅子が置かれており、そこでは主に吾郎が取材する時に使っていた机だった。例えば、吾郎が山中に取材する時もこの机と椅子が使われていた。

それ以外だと、ずっとは舞台上に登場していなかったが一番上手奥に「四月決戦」と書かれた黒板が東大で取材をするシーンで登場し、伊知哉と俊介のシーンでは俊介が病気で入院していたので舞台奥中央に病院ベッドが一つ置かれていた。また一番最後のシーンでは、津波がここまで来たということを示す棒が下手側に置かれていた。この時、舞台上に設置されていた段上になっているステージがガバーッと移動して配置が変わっていた。

あまり舞台装置の移動がなかった分、映像によって時間軸の変化を表現することが多かった。その映像について見ていく。

舞台後方一面に巨大なスクリーンを用いて、そこにスクリーンいっぱいに映像を投影するシーンが多かった。例えば、序盤のシーンの国会議事堂とそこに群がる黒い傘の群衆の映像、伊知哉の会社のシーンでの下手側に本棚を投影する映像、吾郎の願いも叶わず結局新聞社は政府と手を組んで安保闘争を起こす学生たちを排除しようと動き出した時に出された「共同宣言」の新聞記事の映像、また1960年か2021年なのか時間軸を表す映像が流れた。

印象に残ったのは、序盤の国会議事堂がモノクロでデカデカとスクリーンに投影されるシーン。非常にインパクトがあって恐怖すら感じさせる存在感。日本社会が突入していった闇を体現している気がした。そこに文字がタイプされるような形で安保闘争によって亡くなった東大の女子学生のことについて文章で映像で説明されていくのだが、あの感じも暗くて重くて、心にドシンと乗っかってくるようなしんどさを感じさせられた。NHKの夜のドキュメンタリーを見ているような感じ。

あと特徴的な演出として、同じく序盤の国会議事堂が映像として投影されるシーンで、高木吾郎が黒い傘を差して登場するのだが、舞台上の瀬戸康史さん演じる吾郎の動きに合わせて映像の吾郎も同じ動きで映像に投影されているのが印象に残った。おそらく映像は前撮りしてあって、その動きに合わせて毎回同じタイミングで役者が演じているのだと思う。役者はなかなか大変だと思うが、演出の意図としてはあの事件が起こった直後の吾郎の表情、面持ちをどうしても映像でアップに表現して客席全体に伝えたかったのではないかと思っている。

次に舞台照明についてみていく。

基本的に重く暗いシーンが多いので、派手で明るい照明は一切なかった。しかし暗転するシーンはそこまで多くなかった印象で数回だったと思う。

ただ、一番最後のシーンの梨沙と伊知哉が雨の中東北の街にいる時の照明はとても青く晴れ晴れとしていた印象を抱いている。最後に希望を見せる感じの終わり方とフィットさせているような。ただ個人的にはこの作品は明るい終わり方だったのかと疑問に思ってしまう。たしかに最後梨沙はポジティブな発言をして終わるのだが、よくよく考えてみればそれは過去に戻るというニュアンスで不可能なことなので、個人的には解決策にはなっていない気がして爽快なラストとは感じられなかった。ただ照明は一番明るく、梨沙が輝かしく見えて好きだった。

そして音響。今作は音楽というよりかは効果音と音声が非常に作品にハマっていて素晴らしかった。

効果音は、今作のメインとなる演出が黒い傘であるため、雨を想起させるザーというノイズのような音がとても印象的。大きな音量ではなく小さく、けれど決して俄か雨のように爽やかなものではなく暗い感じに聞こえる雨の音が非常にチョイスとして良かった。

そして音声部分に相当するナレーション。このナレーターが出す感じの重厚さ、重苦しさが非常に良かった。ここでもNHKの夜のドキュメンタリーや歴史者ものの真面目な番組を思わせる重厚さを感じた。

最後にその他演出について見ていく。

わたしが観劇した後で興味深いと思った演出は、序盤のシーンは皆が黒い傘を持った重く暗いシーンであった一方で、ラストのシーンは明るく、そして梨沙が傘を差さずに雨に打たれるシーンで終わる点である。この梨沙が雨に打たれるシーンがこの劇中で唯一爽快に感じさせられる爽やかなシーンだった訳だが、このコントラストが非常に面白いと感じた。

ここでの梨沙の心境としては、喧嘩したくても喧嘩できなくなってしまった、つまり正々堂々と自分の意見をぶつけられるそして聞いてもらえることが出来なくなってしまった現代社会において、何か形勢を覆すことのできる時代へと変わってはくれないか、そんな時代に戻りたいと思っている訳である。だから正々堂々と勝負するという意味で、傘も差さず雨に濡れるシーンだったのかなと思える。

そう考えると、今までの皆が黒い傘を持っているシーンは、人々が自分の意見を主張するのではなく、政府の言いなりになってただ従うのみ、何か思っていることがあってもそれを隠してただ従うのみだったという状況を比喩しているように思えてくる。

この終盤のシーンは、それまでのシーンと比較して色々と演出が異なっていたことに気がつく。ステージ上の段は大きく配置が変わり、照明も明るいものに切り替わる。そして雨の音も暗くノイズのようなものから明るいものに切り替わっていた記憶。

ただこの物語の後で梨沙が果たしてそんな世の中を覆す行動に出るのかと考えると、そこまでの気力は感じられなかった。勿論そこは各々の想像によって違いがあるだろうが。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/456262/1716613

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

印象に残る俳優が多かった。特に素晴らしかった方に絞って記載していく。

まずは主人公の新聞記者である高木伊知哉、高木吾郎役を演じた瀬戸康史さん。瀬戸さんの芝居は、2020年12月に上演されたシス・カンパニーの「23階の笑い」以来2度目となる。この舞台も同じ世田谷パブリックシアターで観劇した。

配役の年齢としては、伊知哉も吾郎も32歳の設定だったが、吾郎の方が落ち着きがあって貫禄がありたくましさを感じられたのは気のせいであろうか。台詞や行動などから感じられる情熱みたいなものは伊知哉よりも吾郎の方がより強く感じられた。これはやはり時代的なものなのだろうか。情熱みたいなものはやはり1960年を生きた昭和の人間の方が強かったのだろうかなんてさえ思った。こうやって同じ俳優が祖父と孫という役を演じているので比較がしやすくて面白い。

吾郎は辰巳に向かってまるで一騎打ちを挑むかのように意見を主張して対立したが、伊知哉はそこまでの熱意を感じさせることはなかった、いつの間にかコンテンツ部への部署異動も決まっていたし。その熱量の差はやはり時代によるものなのかと感じてしまう。そうやって観客に1960年と今を比較させる演出がある点も面白い。

次に、1960年では山中誠子役を、2021年では岩井梨沙役を演じていた木下晴香さん。彼女の芝居を拝見するのは初めて。

山中は真面目で頭の良い東大の女子学生、しかし眼鏡をかけていて会話の内容からちょっと引っ込み思案な性格が窺える。でも心の中では熱量に満ちた芯の強さみたいなものを感じた。事件によって死亡した「彼女」についてあそこまで詳しく話すということは、彼女に対して山中はかなりの憧れを抱いていたのであろう。自分もああなれたらいいなとか。

一方で、個人的には岩井梨沙役を演じている木下さんの演技が非常に好きだった。凄く現代的で家庭思いの女性で、凄くポジティブな面も好きだった。最後のシーンの雨に濡れる(実際には濡れていないがそういう体として)爽快なシーンは最高だった。決してこの世知辛さを解消する方法なんてないのだけれど、なぜか最後happyな気持ちにさせられる演出と演技だった。なぜか希望を見いだせられる。

そして、1960年では松木孝司役を、2021年では矢船聡太役を演じた渡邊圭祐さん。演技拝見は初めて。

2つの役は全然別人なのだが、両者に共通するのは情熱を持って行動に出る者を若干鼻で笑って揶揄するキャラクター性を持っているということ。松木はセツルメントに所属はしていたが、安保闘争に賛同するようなほど情熱に満ちた人間ではなかった。また、矢船は大学時代にボランティアサークルに所属していたが、新聞記者として就職してからは状況が芳しく無くなったらすぐ転職してしまい、抗い続ける伊知哉を若干鼻でバカにする感じをうけた。

矢船のような人間は、たしかに今のご時勢多いと思う。どんなに頑張っても無駄なものは無駄である。なら鼻から諦めてしまった方が楽である。そんな容量の良さと悟りを感じさせる。

湊雄平役を演じた阿岐之将一さんは、ウォーキングスタッフプロデュースの「岸辺の亀とクラゲ」で一度演技を拝見していたが、性格もキャラクターも全く異なる役を演じておられて、観劇中全く同じ方だったと気が付かなかった。

湊は典型的な学生運動に参加する情熱に満ちた若き青年といった印象。体育会系らしく体つきもたくましく見えた。

終盤に登場する、2021年の松木孝司役を演じた吉見一豊さんも良かった。あの年老いていて声に太さがあって迫力ある感じがすき。そして台詞の内容もグッと心に残り刺さる。長い年月生きてきた人が話せる内容だなとしみじみ感じた。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/456262/1716614

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

ここでは、この作品のテーマとして描かれている「言葉」について考察していこうと思う。

この作品は観劇するまでは、1960年の安保闘争時代と2021年の現代を比較しながら、政治とメディアのあり方について問う作品だと思っていたが、実際蓋を開けてみたら「言葉」とはなんなのか、どういった影響を持つものなのかという作品だったように思える。

劇中で印象的な台詞として、吾郎の上司である辰巳の台詞で、「人は言葉では動かない。人が動くのは暴力によってのみだ。世界で革命が起きたときは必ず暴力が行使されたことは歴史が証明している。」のような感じのものがあった。その台詞に私は衝撃を受けた。フランス革命、ロシア革命、日本では明治維新など何か国のあり方が根本から変わる時、言葉ではなく暴力が必ず行使されたことにハッと気付かされた。「言葉」というものが持つ影響力の弱さというものを感じさせる台詞だ。

普段から戯曲や台詞といった「言葉」を用いて仕事をする、表現者、演出家、脚本家にとってこれは結構ショッキングな事実なんじゃないかと思う。そして、特に記事を書くライターや新聞記者にとっても。それはまるで彼らの仕事の意義を失うかのような発言だ。吾郎が新聞記者を辞めてしまった理由が窺える。

「言葉」というものは容易に改ざんできてしまう。「共同宣言」を出したことによって、各大手新聞社は政府と組みして安保闘争に賛同する学生たちを排除する動きをみせた。そこには事実というものは存在せず、ただ政府の飼い犬のようになって学生たちを批難する記事を出すばかりであった。そこにはたしかに、記者の思いや考えなんてものもなかった。

そしてこういった政治とメディアのあり方は今も変わってはいなかった。東京五輪を成功させるべく、まだ復興なんて程遠い多くの住民たちの存在は片隅に置いておいて、東日本大震災から10年経ってオリンピックが開催されるまでに復興しました!というアピールをするだけのためにメディアは利用され綺麗事だけが並べられた。そこには本当に伝えなければならない復興できていない人たちが存在するという事実から背を向けたままとなってしまった。

これは、メディアが扱える「言葉」というものの影響力の乏しさと容易に利用されやすいという性質から来るものなんじゃないかと思えてくる。

では、1960年と2021年のこの60年間において、日本のメディアにおけるあり方に変化はあったのだろうか。結局メディアは政治に利用されるという構造は上記で書いた通り変わっていないが、変化という点について言えることはSNSの普及による変化ではないだろうか。

SNSの発達によって、一個人が自由に発信出来る世の中になっていった。これによって今まで表面に登場することのなかった声まで表に現れるようにはなったものの、情報の洪水によって逆に言葉によって世の中が溢れかえってしまったように思える。

だからこそ、言葉というものはいかに発信する側が目立つことができるか、いかにリスナーや閲覧する者にとって目にとまるような言葉で発信しなければならないかという点に重点が置かれるようになってしまったように思える。

事実でなくても、記事させ読んでもらえれば良いからインパクトのあるタイトルをつけよう。根も葉もない事実を取り上げて目立とうとする内容の記事なコンテンツも増えたと思う。それによって、ますます言葉が持つ力というものを失ってしまったようにも思える。

ではその解決策は何か。劇中では梨沙が元の時代に戻りたいという発言をしていたが、「言葉」よりも影響を与えることの出来る「暴力」ということが出来なくなってしまった現代社会において、なかなか大きく変革することは難しいのだと思う。

結局は行動に出るという選択肢ではなく、待つという選択肢になるのかもしれない。皆がこの問題を問題として受け止め穏便に改革していく。そんな時代を待つしかないのかもしれないと個人的には思う。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/456262/1716601

↓瀬戸山美咲さん脚本作品

↓瀬戸康史さん過去出演作品

↓阿岐之将一さん過去出演作品

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?