紫式部ゆかりの石山寺で花々を観る

1月は“行く”、2月は“逃げる”、3月は“去る”。

1月は“去ぬ”だったかもしれない。誰が言ったか、年が改まってからのこの時期、時間はたしかに特別に駿足で過ぎてゆく気がする。

先日公開したミネソタ州旗のnoteも、2週間前に日本旗章学協会の会合で話したあと、せっかくだから書いておこうと思いたって書き始めた。ところがまとまった時間がなく、気がつけば公開するまでにそれだけ時間が経ってしまった。この時期はそんな時期なのだ、と言いのがれをしたくなる。

そんな忙しないこの時期、関西方面に用事ができたついでに実家に立ち寄った。昨年の夏以来になる。わたしの実家があるのは滋賀県大津市。実家からはあの石山寺が見える。

年末年始に帰省できなかったからというのはもちろん理由のひとつ。しかし今回は別の目的があった。石山寺で開催中のとある展示を観るためだった。

◆

石山寺は、公式サイトによると奈良時代の天平19年(747)に聖武天皇の勅願によって建てられた、とても長い歴史のある寺院だ。

ゴツゴツした岩山(硅灰石)にあるから“石山”寺・・・というのが地元での共通認識。これは大津市限定かもしれないけど、広重の浮世絵や落語で知られる近江八景も中学校で習った。近江八景の最初に出て来るのは「石山秋月」。満月の夜には、これが名前がつくほど特別な月なのかと子供心に不思議だった。

そしてなによりも紫式部がここで源氏物語を起筆したとの伝説があって、石山寺は紫式部ゆかりの地として親しまれている。湖面(瀬田川では?と思う元地元民)に映る月光がインスピレーション源になったのだとか。

古典の授業で必ず習う源氏物語の内容も、地元だけあってより丁寧に教わったような気がする。しかしそのせいか源氏物語には学校のイメージが強く残ってしまった。

◇

いわゆる理系進学者にありがちなことだけれど、わたしは大学進学後は古文や漢文から離れてしまい、のちのち言語学的な興味からいくつか読みはしたものの源氏物語を手にとることはなかった。中学だったか高校だったかのときに丁寧に教わってそれなりに知ったつもりになっていたのかもしれない。今思えばなんとも愚かだった。

なぜ愚かに思うのか。それは今になってようやくその源氏物語を読んでいるから。そしていかに自分がその魅力を知らぬまま過ごしてきたのかを痛感しているから。

今になって源氏物語を読んでいるのは、お察しのとおり今年の大河ドラマ『光る君へ』の影響である。

◆

石山寺の近くに住んでいたことから親しみを感じて、『光る君へ』を観はじめた。これが面白くて面白くて。このnoteを書いている時点ですでに10回分の放送があったけれど、回を追うごとに次週の放送が待ち遠しくなっている。

平安貴族の雅なドラマなのかなと見はじめたけれど、甘かった。

初回から突然の殺人事件。絶対的な身分社会。惹かれあう若い男女・・・ふたりはそれぞれのちに大成する人物。これは悲恋の物語になりそうだ。巧みな登場人物の心理描写があったかと思えば、同時進行でドロドロした政治劇が繰り広げられる・・・そして物語は常にどこか死の気配をまとっている。そこに仕掛けられる古典からの引用と伏線の数々。まるでシェイクスピアの劇のようだななんて思いながら観ている。

気になってソーシャルメディアを見ると、平安文学や古代史はもちろん、ドラマに出てくる漢詩や和歌、史実とフィクションの解釈について、それぞれじつに博識なかたが多い。おかげで自分にはとらえきれていないことを的確に知ることができる。そんな現代の通信環境とネット文化に感謝。気がつけばこのところ、わたしはずっと「#光る君へ」のハッシュタグを追っている。

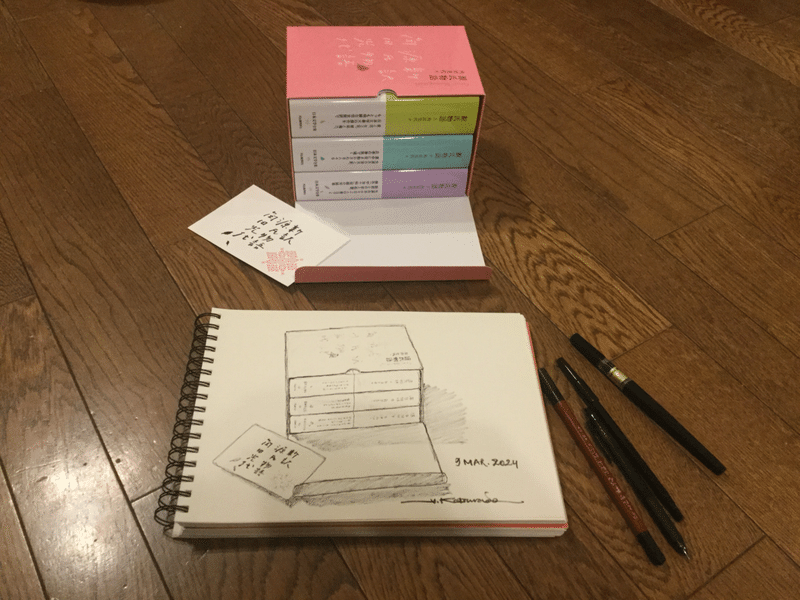

このままではいけない。自分にはこのドラマを楽しむための最低限の知識が不足している。まずは現代語訳で良いから源氏物語と紫式部日記ぐらいは読んでおかねば。上に載せたボックスセットを買ったのはそういう理由だった。

◇

石山寺の山門を護る仁王像(金剛力士立像)を描いたことがある。もう30年あまりも前のことだ。それは高校の美術班(美術部)で油絵を描いていたときの作品。

大きさは50号。廃材で木枠をつくってキャンバスを張ったので、微妙に規格の寸法とは違っていた。額装に苦労したのを思い出す。この作品は大津市の公募展に入選した。

その後、実家を離れたこともあって、石山寺に参詣することは長らくなかった。結婚後、妻の妊娠中に安産の祈願に行ったぐらい。

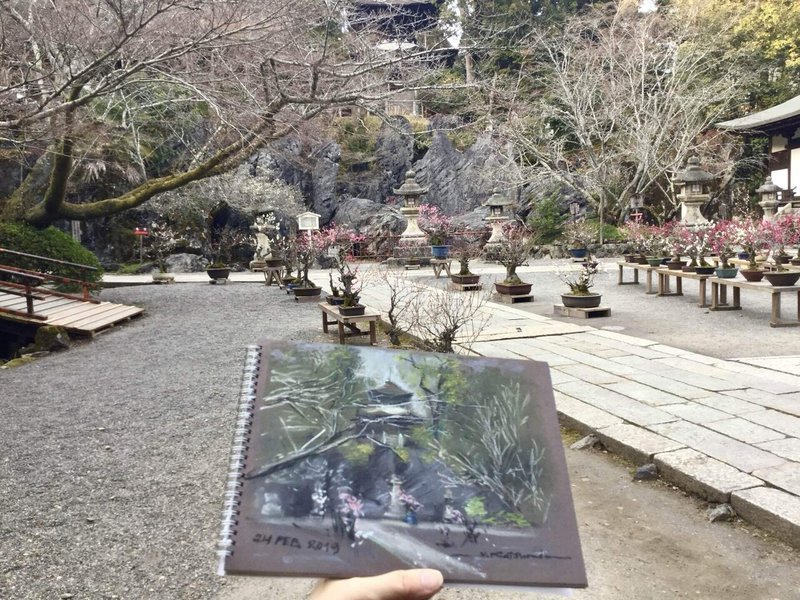

それからさらにずいぶん経った2019年。その年もわたしは年末年始に帰省せず、2月になってから別件のついでに実家に立ち寄った。その翌日は天気が良かったので石山寺まで散歩した。あわよくば何か描けないかとオイルパステルとスケッチブックを持って。

石山寺は毎年2月から3月にかけて花盛りになる。400本の梅と600本の桜が次々と咲くのでじつに賑やかだ。有志の盆梅が並べられる催しも毎年恒例になっていて、そのときもたくさん並んでいた。

硅灰石から向こう側と手前の盆梅の対比が面白い。そのときは油絵用の日本的なモチーフを探していて、ここがちょうど暖色と寒色、硬さと柔らかさ、静と動、そして聖と俗などさまざまな対比になっていることに気がついた。面白い絵が描けそうな気がして、悴む寒さのなかスケッチをした。

このスケッチと撮影した写真をもとにして20号の油絵を描き、同年と翌年にアブダビとローザンヌのアートフェアに出品した。作品の嫁入り先は決まらなかったけれども、審査員特別賞はもらうことができた。

◆

これはつい最近のことだと思っていたけど、いつしか5年も経っている。冒頭に書いたように、先日帰省したわたしは前回と同じ時期なので盆梅のことが気になった。あれからコロナ禍があったのでもしかして同じようには展示されていないかもしれない・・・石山寺に赴いた目的の展示のひとつはこの盆梅だった。

ウェブサイトによると、今年も見頃を迎えた40鉢ほどの盆梅が展示されている。

5年前には遠景に多宝塔が見える硅灰石の正面に据えられていた、わたしが描いた盆梅。自分で描いたので見覚えがあり、すぐに見つけることができた。今年は正面をほかの鉢に譲り、ひっそりと、しかししっかりと存在感を醸しながら、蓮如堂の側に据えられていた。

蓮如堂の庇には大きめの鉢が並べられ、ライトアップされている。本堂へのアプローチにあるので、わりと人目をひく。

いくつかある梅園ももちろん散策した。ときおり雪の舞う寒さだったけれど、花を咲かせた梅はそんな寒さがよく似合う。桜はもちろんまだこれから。

◇

石山寺訪問の目的は、この盆梅展示だけではない。境内の明王院が特設会場になった「光る君へ びわ湖大津 大河ドラマ館」。これこそ、今回わたしを石山寺に向かわせた催しだった。せっかく大河ドラマにハマってるんだから、楽しめるものは楽しまなくては。

両親が毎日観光バスが来ていると話していて、それが頷ける混みようだった。こうして観光が盛んになって経済が活性化するのは良いことだ。

ウェブサイトにあるように、この展示の白眉はドラマ第4回の「五節の舞姫」で使われた装束。裳には藤の花があしらわれている。もちろん触れることはできなかったが、きめ細かい絹の質感はよくわかった。唐衣のほうは葡萄色地とあり、藤の花が赤みがかった色だったからかこちらのほうがより紫色に見える。のちの紫式部に相応しいデザインだ。

ドラマでまひろと呼ばれている紫式部の本名は不詳。藤原為時の娘なので藤原からとった藤なのか、もともと藤式部と呼ばれていた。源氏物語のヒロイン紫の上にちなんで、のちに紫式部と呼ばれるようになった。藤の花は紫式部の花なのだ。

◆

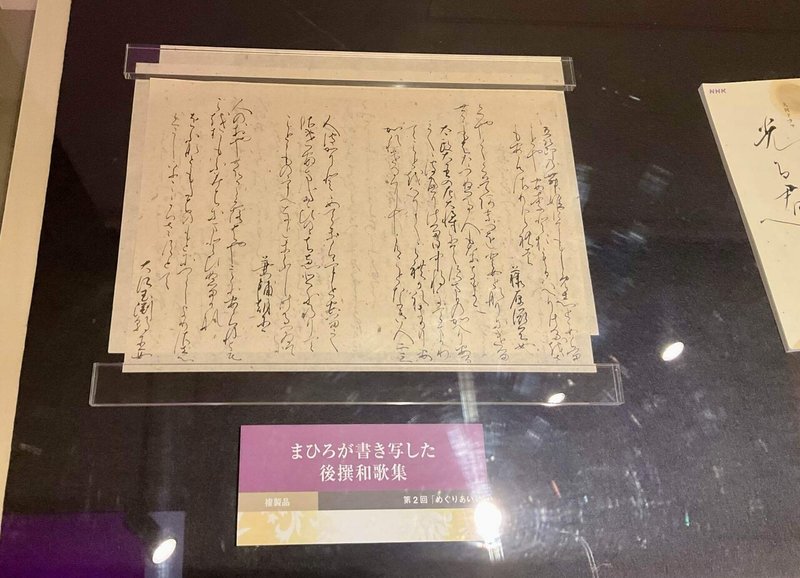

この大河ドラマ館では出演者や制作スタッフからのメッセージのほか、メイキング映像のシアター、ドラマのなかでまひろが書き写していた後撰集のレプリカなんかがあった。わたしは草書と変体仮名が好きなので、これは嬉しい展示だった。

よく見ると、セットの再現にある卓上の紙には、展示ケースにあった後撰集のレプリカの詞書を除いた部分が書かれているのがわかった。

「藤原滋包女 くやしくそあまつをとめとなりにける・・・」

これ、もしかしてドラマのなかで吉高由里子さんが写されていたものだろうか。

この大河ドラマ館の会期は来年1月の終わりまでと長い。ドラマ前半の展示だけで終わるとは思えない。きっとドラマが進行するにしたがって展示内容も更新されるんじゃないかと思う。

◇

大河ドラマ館の明王院に隣接する世尊院では「恋するもののあはれ展」という展示会が同時開催されていた。

こちらでは、平安時代の色、香り、花の文化を紹介するコーナーがあり、さらに源氏物語の和歌を現代に置き換えたパネルが展示されている。

平安時代の色や香りについて五感を通して体験できるコーナーを見て、この手の展示は自然史系博物館ではけっこうされてきたけど、とうぜん文化系の展示でもできるんだなぁと思ったりした。

後半部分。源氏物語から選ばれた6首の和歌が現代の若者たちの恋心に置き換えられていた。

けっこう大胆な超訳もあったけど、恋心は時代を問わず共通していることが伝わってくる。

しかしどうにも現代のほうが軽く感じられてしまう。わたしがもう若者ではないからだろうか。

和歌に織り込まれた言葉ひとつひとつにはやはり言霊があって、たとえば掛詞なんかはそれを大切に大切に扱って活かした結果なのだ。丁寧に読めば、詠み手が込めた想いがその言葉から滲み出す。もう若者ではないわたしは、現代のシンプルな表現からは心の機微を感じとれなくなっているのかもしれない。

そんなことを考えていたら、萩原朔太郎の『恋愛名歌集』を思い出した。

朔太郎の時代からさらに100年ほど経った現代。日本人の感性と言葉に対する姿勢がずいぶんと変化したことを実感してしまって、逆説的だけれど、もっともっと日本語本来の表現力を守っていかなければならないような、そんなことを考えてしまった。

誤解を招きそうだからあえて言うと、わたしは「恋するもののあはれ展」を否定する意図はまったくない。この展示はかつてないアプローチで源氏物語の和歌に焦点を当てたすばらしい企画だと思う。そのアプローチが現代日本の言語文化にたいするわたしの懸念を顕在化させただけのことだ。

◆

石山寺の境内では盆梅と梅園の梅の花を観た。大河ドラマ館ではまひろの装束の藤の花を観た。恋するもののあはれ展では源氏物語に出てくる平安時代の花についての展示を観た。

そして源氏物語に詠われた恋心の現代の解釈にもふれた。現代の中国では浮ついた恋心は花心なんて言う(古代も?)。これもまた花のひとつかもしれない。

先ほど挙げた『恋愛名歌集』に、朔太郎が古今集から選んでいた、花にまつわる歌がある。

思ふともかれなむ人を如何せむあかず散りぬる花とこそ見め

如何に熱心に思ったところで、先方が冷淡に成って行くのだから仕方がない。見あかぬ花に春の名残を惜しむように、あきらめてしまう外はないと言う意味で、悲しい恋の断念を暮春の艶な怨に比喩したのが適切である。(註)「かれる」は「枯れる」の転化で、人の心に秋風が立ち、自分から迂遠になることを言う。

先ほど書いたように、現代の日本人のあいだで豊かな日本語表現が衰退しつつある。それが時代の流れのひとつの側面なのだろう。現代語訳ではあるものの源氏物語を読んで、かつての豊かな日本語に触れている今、ちょっとそんなことを思ってしまった。

古今集の和歌のように、華やかなりし日本語の暮春を諦めるしかないのだろうか。いや、こうして大河ドラマでスポットライトが当てられ、現代の感性でとらえなおされているのは、諦めることとは異なるベクトルではないか。

温暖化のせいかこの春はいつにもまして桜の開花も終わりも早そうだ。そして初夏にはまた別の花々が咲き始める。

日本語も、きっとそんな地球温暖化みたいな転換期にあるということなのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?