短編小説:港を眺める犬

普段は田舎で暮らしているから、都会に出るとそれだけで疲れてしまう。

行き慣れない都会での用事を終えた私は、寄り道もせず駅に向かった。その途中で大きなホール(所謂大規模な市民ホールというところだろうか)の前を通りかかったのだが、歩道に面した掲示板には、近々行われる芝居や演奏会のポスターがずらりと並んでいた。

いつもなら気にも留めないはずなのに、一枚のポスターが、はっと目を引いた。

そこに、君がいたのだ。

華やかな笑顔を浮かべる君が。

なんて、なんて明るい笑顔なのだろう。

最後に会ってから何年も経つというのに。少しも歳をとっていないどころか、若返っているようにさえ見える。

そういう事実が、私と君がもう二度と会うことはないと確信させるのだ。

君は、私の家が好きだった。

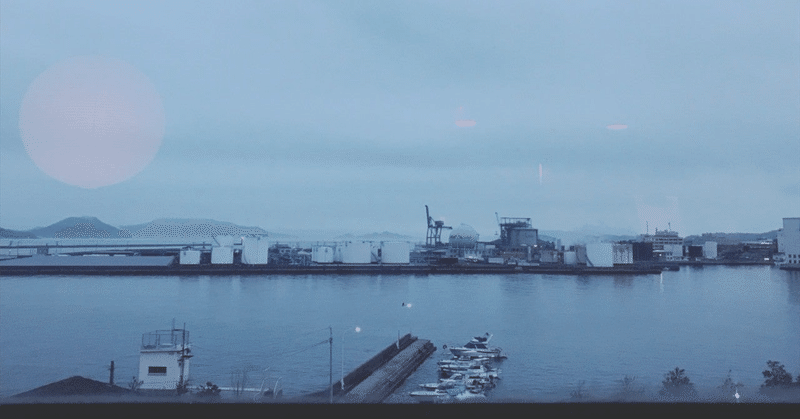

詳しく言うと、私の家の、二階の部屋から見える小さな港が好きだった。

舞台俳優を目指していた君は、オーディションに敗れるたびに港のベンチに座り込んでいた。私の散歩道に、この世の終わりのような顔で沈んでいるものだから、心配になって声をかけたものである。

「海を見ていると、少しだけ心が晴れる気がして。こんなに大きいから、きっと許してくれる、って」

とある寒い冬の日、やはり何の役も貰えなかった君は、マフラーに顔をうずめて言った。

「海は寛大ですからね」

君が沈んでいる時、私は君の言葉を肯定するようにしていた。

「そう、寛大。…でも、寒い」

君の頬と鼻は紅いのに、吐息は白かった。だから、だろうか。

「私の家から、この港よく見えるんですよ」

などと口走ったのは。

君は私を見上げた。

「ここよりは、あたたかいです」

私の言葉に、君は戸惑ったような笑顔を浮かべた。

君はすぐに私の部屋を気に入った。

「ここなら、雨の日も、寒い日も、港が見られますね」

「いつでも来て良いんですよ」

私が言うと、君は遠慮しなかった。

よく、思い付いたように私の家を訪れた。

「一部屋くらい。住んでもらっても良いくらいです」

実際、この広い家をひとりでもてあましていたから、君が住んでも良いと本気で思っていた。だからさりげなく、港が見える東の部屋は、いつも綺麗に整えていたものである。

「それは…」

君はその日、答えを出さなかった。

しばらく経って、君は犬のぬいぐるみを持ってきた。

「私はまだ住まないから、代わりにこの子に住んでもらいます」

港が見える窓辺に、その犬を置いた。

明るい茶色の、耳がぴんと立った瞳の綺麗なその犬は、どこか君に似ていた。

そんな日々がずいぶんと続いた。そんな日々というのは、私はのんびり、海を眺めながらぬいぐるみの犬と暮らし、君はオーディションを受けては、結果を出せず、私の家に来る、という日々だ。

穏やかな不安をほんのりと抱くそんな日々は、あまりにも心地が良かった。君もそうだと思っていた。

しかし君は、ある日突然、姿を消したのである。

私はいつも、君が気まぐれに訪れるのを待つばかりだったから、君を探す方法を知らなかった。何もできなかった。風の噂で、君はある寒い日の朝早く、港から出る船に乗ってどこかに行ったのだと聞いた。

しばらくは、また君が気まぐれで帰ってくると信じていた。東の部屋を整えて、犬に港を見せていた。

それでも、何ヵ月も経つと、私は待つのを辞めた。あの部屋を使うのは何だか気が進まなくて、月に一度、掃除をするほかは入らなくなった。

あたたかいと言うよりも、暑いと言う方がふさわしくなった頃、君から手紙が届いた。真っ白な封筒に、私の住所と名前が書かれていた。君は、こんな不器用な字を書くのかと初めて知った。

私は、封筒を開けなかった。

君のどんな言い訳も、受け入れられる気がしなかったのだ。

封をしたままのそれを、窓辺の犬の下に敷いた。そうするとなおさら、その部屋に入るのは億劫になった。うっすら埃が溜まるようになれば、悪循環は加速する。あの部屋はもはや『開かずの間』だった。

それから、君のことは、覚えているような、忘れているような、曖昧な意識の下に追いやっていた。

しかし、何年も経った今、芝居のポスターの隅で弾ける君の笑顔が、当時の記憶を激しく呼び戻したのである。同時に、封をしたまま置いた手紙のことも。

今なら、君のどんな言い訳も受け入れられるだろう。

家に着いた私は、まっすぐあの部屋に向かった。

埃まみれで、蜘蛛の巣も見えるそこに、犬と、手紙は相変わらずいた。日に焼けた犬は少し色褪せていたが、ビー玉のような目は変わらずらんらんとしている。

真っ白だった封筒は、犬の影を残し、どこか黄ばんでいるような気がした。埃が積もったままの椅子に座り、港が見える窓の前で、封を切る。君からの短い手紙。不器用な字が並んでいた。

--突然いなくなって、ごめんなさい。

茶色っぽいインクは、もともとそういう色なのか、褪せてしまったのか。

--でも、どうしてもあなたを、驚かせたかった。

--実は、ようやくオーディションに合格したのです。せりふは多くないけれど、そこそこ重要な役だと思います。

合格したのか。いつも港でふさぎこんでいた、君が。

--今は毎日、お稽古をしています。とっても楽しいです。とっても楽しいけれど…。

そこで、数行空いている。

--足りないのです。寂しいのです。あの港と、あの部屋が恋しいのです。

--やっぱり私、あの港のそばで生きていきたい。だから、もしも、もしもあなたが許してくれるのなら、迎えにきてくれませんか。そしたら私、これっきりでお芝居をやめて、あの部屋に、帰りたいのです。

封筒には、とっくに日付の過ぎた芝居の券と、あの港から出る船の切符が入っていた。

私はしばらく、動けなかった。

港の向こうに、日が沈んでいく。

目を落とした先には、手紙の裏側。小さな字で何か書いてある。

--あなたに、会いたいのです。

私は、手紙や券を、丁寧に封筒の中へ戻した。埃まみれの部屋で、大きく息を吸う。

薄暗い港を眺めながら、私の脳裏に浮かぶのは、あのポスターで弾ける笑顔を浮かべる君なのだ。あの港で、ふさぎこんでいた君ではなく。

君のいるべき場所は…、言うまでもない。

私は封筒を窓辺に置き、その上に犬を座らせた。せめてお前は、ここから港を見守っていておくれ。

そっと撫でた犬の頭は、柔らかかった。

※フィクションです。

山根あきら様の企画『青ブラ文学部』に参加いたしました。初参戦です。よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?