【学校教育・国語】「教育は罪悪ですよ 〜教科書から『こころ』が消える!?〜」

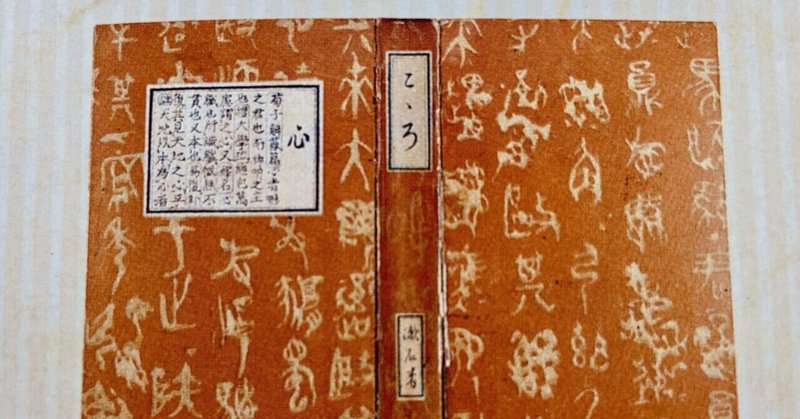

さよなら『こころ』

高校国語の教科書から『こころ』が消えた。いつかはその日が来ることを予感していなかったわけではないけれど、私は思い入れのある定番教材のあっけない退場に、少なからずショックを受けている。

この春、国語の教科書が大幅に改訂された。変更の内容はずいぶんまえから議論の的となっていたが、とくに話題をよんだのは、いわゆる「文学的文章」の扱いについてだ。

新学習指導要領の必修科目は、「現代の国語」と「言語文化」(それぞれ2単位)に区分され、近現代の評論・小説から古文・漢文にかけて総合的に扱った「国語総合」(4単位)が廃止された。

各出版社の新しい「言語文化」の教科書に、私はおそるおそる目をとおしてみた。案の定、というべきか、そのラインナップからはいわゆる「定番教材」の多くが姿を消していた。

採録・不採録の結果を代表的な文学作品にしぼって以下にまとめた。

夏目漱石『こころ』と中島敦『山月記』は、必修教材からのほぼ完全なる「勇退」である(レジェンドに「解雇」や「戦力外通告」はないよね?)。漱石については『夢十夜』がいくつかの教科書に生き残ったが、どれだけの学校で『夢十夜』が実際に読まれるかは未知数だ。夏目漱石の名前も知らない高校生が今後誕生しないとも限らない。漱石の作品ですら扱いなのだから、中島敦が全国のティーンたちの「臆病な自尊心」に訴えかけることはもはやなさそうである。(李徴の悲しみの咆哮が聞こえてきそうだ。)

しぶとく生き残ったのは芥川龍之介の『羅生門』。改訂後もすべての教科書に掲載された。ストーリーがわかりやすく、主題も捉えやすい『羅生門』の一番の強みは話が短いことだろうか。新教科書は文学に紙幅を割けない都合上、『羅生門』は生き残るべくして生き残った教材といえる。

「言語文化」の多すぎる作品数

このように、かなり思いきった刷新がはかられた指導要領だが、今回の改訂の主眼が必ずしも伝統的な教材の見直しに置かれていたわけではない。その本質は、受験生が読む文章が「実用的」かそうでないか、という違いに着目したものである。

新設の「現代の国語」の教科書には、「論理的」かつ「実用的」な文章が載る。「実用的」とは評論文や説明的な文章のことを指しており、共通一次試験(以前のセンター試験)でいえば「問一」の問題に対応する。

一方の「言語文化」には、これまでの古文・漢文にくわえて近現代の小説や詩が掲載された。『羅生門』も『夢十夜』も、村上春樹『鏡』も、谷川俊太郎『二十億光年の孤独』も、(もし生き残っていたら『こころ』も、)基本的にはこちらの目次に名を連ねている。

それらは厳しい選抜を勝ち抜いた作品群とはいえ、古文で欠かせない『源氏』や『方丈記』、『おくのほそ道』や漢文の数々の文章にくわえての収録である。「言語文化」トータルの作品数は当然のことながら、学習に必要な量に対して多すぎる印象を免れない。そのすべてを高校生は習うわけではないから、現場の先生たちはこれまでのカリキュラム運営で通用したものとは別の基準をもちいて、授業で扱う・扱わないといった教材の優先順位をつけなければならない。古文・漢文が近現代文学より優先されることは必定である。共通一次試験では問二から問四にかけてがこちらの科目の領分だ。

『こころ』の凄み

さて、いったん『こころ』に戻る。

私は昨年と一昨年、高校二年生に『こころ』を教えた。『こころ』の収録に関して多くの教科書会社は伝統的に、「下・先生の遺書」の後半の、Kが自殺するところまでを抜粋して掲載している。生徒には冬休み期間中に作品全体を読ませたうえで三学期の授業にのぞませる、という流れが私の勤務校では伝統的だった。(私の母校もたしかそうだった。)私自身もそのように指導した。

一読後の生徒の感想は、「暗い」「重い」「読むのがつらい」といった、ネガティヴなものが多かった。(なんて正直な生徒たちだろう。)授業をひと通り終えたあとも、そのような感想をいだいたままの生徒は少なくないように感じた。ただし、作品の全体像については肯定的な意見もよく聞かれたし、積極的に関心をもち意見をたたかわせたり議論したりする生徒の姿もよく見られた。多くの生徒にとって『こころ』は、「読んでいないことが常識的に許されない」と感じさせるような存在感やある種の凄みをもつ作品として受け止められたらしいことは間違いなさそうだ。『こころ』を通じて生徒の学力がどれだけ向上したかという本質的な議論は、ここではいったん棚上げする。

私は『こころ』の教材としての強み、というか『こころ』が長いあいだ定番教材でありえた最たる理由は、それが国民的作家・夏目漱石の晩年の代表作であり、近代的知識人の孤独を描いた長編小説であるという点、要するに小説の筋書以上の作品自体のプロフィールが大きく関係していると思っている。『こころ』ほど、日本人にとって、「常識的に読んでないとまずいよね?」という強迫観念をよびおこす作品はそうないだろう。

『こころ』の教材としての価値は、小説の読解という点にくわえ(『こころ』は比較的読み易い)、「近代」という時代や「近代的個人」という概念の学習と、偉大な思想家としての夏目漱石を作品を通じて知ること、という側面に分けられるように思う。とすれば、たしかに、「暗く」て「重く」て「つらい」、『こころ』をそれなりの授業数を費やして読むことが、受験生に絶対的に必要かと問われるとそうとも言いきれない。「近代」や「個人主義」、「夏目漱石」などのキーワードに『こころ』を因数分解することによって、これまでとは違った学習形態は充分に考えられる。

居場所を失う文学

ところが、絶対王者『こころ』の陥落は、この観点では説明できそうにない。

今回の指導要領の改訂で争点となったのは、専ら「実用的」な文章と「文学的」な文章の線引きについてであった。結果をみれば、『こころ』は「実用的でない」という理由ではじかれた、というふうにしか受け取ることができないのである。

「現代の国語」で重視されたのは、「実社会における国語」の能力の養成であり、それは「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の領域に区分されて学習される。教材は「論理的な文章及び実用的な文章」とされ、それらは「小説、物語、詩、短歌、俳句などの文学的な文章を除いた文章である」と注記されている。(ところが皮肉なことに、そのお約束を破り「現代の国語」に小説を収録した第一学習社の教科書が2022年度国語教科書採択率トップに大躍進するという悲喜劇が。他の出版社は怒っているらしいです。そりゃそうだ。)

「文学的」でない文章、また「小説」でない文章が「論理的」「実用的」とされ、結果的に「現代の国語」からはじきだされた多くの作品群が辿り着いたのはすでに必修教材であふれかえる「言語文化」の後半ページだった。残り少ない紙幅に仲間入りさせてもらえるのは小規模かつ他作品とジャンルで重複しない作品に限られる。こうして、『こころ』は居場所を失った。ともすると「近代」や「個人主義」というテーマも忘れられる運命にあるのかもしれない。その知識は「実用的」ではない、というどこかの誰かの恣意的な判断によって。

詰め込み教育と「暗記中心主義」

また、『こころ』の時代背景や倫理観が「現代社会と合わなくなった」ことに不採録の理由を見いだすはナンセンスだろう。たしかに『こころ』の先生は奥さんを「男らしい気性」と言うし、その奥さんは娘のことを「父親のない哀れな子」とよぶが、それが現代でも通用する感覚だと思う生徒がいるとすれば、彼に足りていないのは国語教育ではない。また、国語は「道徳」ではない。

それに、時代のことをいうなら、平安時代の言葉や風俗は一生懸命に教えるのに、言文一致以降の文章、明治、大正期の小説にはほとんど触れさせないことには、説明が欲しくなる。

ただしこれに関してははっきりと答えがあるように思う。詰め込み型教育による「暗記中心主義」だ。複雑な文法や憶えるべき古語があることによって、作問者はテストを作りやすいし、点数の差をつけやすい。つまりは大人の側の事情である。

百歩譲って「論理的」「実用的」な文章の読解に国語教育の主眼を置くことが時代の要請として仕方がないとしても、文科省のその信念と思いきりのわりには、古文・漢文はへっちゃらな顔をして「言語文化」の領域に生き残っている。古典教育を批判する目的はここにはないし、新旧教科書の古文・漢文の教材はどれも魅力的な作品ばかりだが、数多くの近現代文学の屍を悠々と越えてゆくほどの説得力が、この時代、古典教材にどれほど残されているだろうか。すべての受験生が「非・実用的な」小説を習わなくていいかわりに、古文の助動詞の活用表や漢文の句形を憶えるべきという理屈は、どう説明されるのか。

「スキルとしての言語」教育

ともあれ、「現代の国語」と「言語文化」の区分は、国語教育の新たな切り口である。教育界全体が何もせず思考停止に陥るより、ずっといい。変化は進歩だと信じたい。

「現代の国語」は、いわば「スキルとしての言語」の習得・修練、「言語文化」は「文化としての言語」の学習と言い換えることができるだろう。以前の「古典」と「現代文」の区分は時間に基づいていた。古い文章を「古典」、比較的最近書かれた文章を「現代文」として学習する、というように。

実際的な生活場面における言語運用能力を高めようというねらいには、私は諸手を挙げて賛成する。評論文や説明的文章を適切に読み取る力は、生きてゆくうえで欠かせない能力に直結している。小説は読まなくても生きていけるが、注意書きや説明書が読めないと日本人ならちょっとキツい。文章が書けない人より会話が成り立たない人のほうが嫌われる確率はおそらく高いだろう。「コミュ力」はあるに越したことはないし、堂々と意見を表明できる力や説明・伝達のスキルにあこがれている社会人が多いことは、それ関連のビジネス書の売れ行きをみればわかる。

私たちに残された問題は、何度も議論されてきたことだが、この点に立ち返る必要があるだろう。

《小説や詩は、実用的ではないのか?》

そして、

《小説や詩は、論理的能力とは無関係なのか?》

「実用的」という言葉を広辞苑で調べると、「実際に役立つさま」とある。今回の文科省の見解では、「文学は実生活の役に立たない」、そして「文学は非論理的である」。仮に今後、教材としての小説の復権を目指すならば、私たちはこれらの命題を論破しなければならない。私たちにはいかなる武器が残されているだろうか。残念ながら、徒手空拳でたたかうしかなさそうだ。

先ほど、私は『こころ』の授業を通じて、生徒たちの学力がどれだけ向上したかという本質的な議論は棚上げすると言った。その議論は永久に棚上げされたままだろう。棚の上であるいは錆びつき、あるいは黴が生えるだろう。なぜなら、学校教育の「効果」なんて、誰がどうしたってはかることなどできないのだから。直近の学力テストの結果でさえ、それが何によって左右されたのかを解き明かすことは難しい。『こころ』を読まないことによって、あるいは授業で無理やり読まされることによって、生徒の人生にどんな影響があるのかを説明することは誰にもできない。

授業はやりやすくなる?

生きてゆくために必要なスキルは、もちろん文学に触れることによっても磨かれるだろう。たとえば『こころ』を読むことによって、人間関係への理解が深まったり、日々のコミュニケーションを丁寧に見直す機会を得たりすること。「実用的なコミュニケーション」の土壌には感性や想像力という養分が欠かせない。

ただし、問題はその教育の相対的な重要性をどのように証明するか、という点にある。感性や想像力とはいったい何なのか。表現力や「コミュ力」のほうが断然わかりやすいし、評価しやすい(されやすい)。また、たとえば谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』や小林秀雄の批評など、磨き抜かれた「文体」のある文章よりも、説明書などの簡潔な文章のほうが読解による答えが割れにくいという点は見過ごせないだろう。芸術は多義的であるが、説明書がいろいろに解釈できては困る。

その点において、「現代の国語」は授業者にとっては授業しやすいものになると思う(楽しいかどうかは別にして!)。「実用的」とされるスキルは、生徒の「伸びしろ」や「伸び高」を想像力などのそれよりも可視化しやすいからだ。

ただ、「授業がやりやすい」からこそ、感性や想像力に訴えかける文章の力を教育者が忘れてしまうこともありえるだろう。文学が「実用性」の外に置かれ、小説がないがしろにされても、その力を愚直に信じつづけ、そこに新たな可能性を見いだす人でなければ、国語教師は務まらないと思う。

理想を捨てず、学びをやめない

繰り返される教育改革の議論はいつも「こうするべきだ」という「思い」のぶつかりあいである。何キロ走ったから何キロ痩せた、とか、どれだけ練習したらタイピングの速度がどれだけ上がった、みたいに、原因と結果を単純に結びつけることができないのが、学校教育という壮大な営みの大変さであり、醍醐味である。

だからこそかえって教育者は「こうするべきだ」という理想を捨てるべきではない。思いを主張することをあきらめるべきではない。ときに理想は勘違いや思い込みに基づくこともあるし、それは扱いを誤ると危うい結果をよびかねない。だから教育者は自ら学ぶことをやめてはならない。

ちなみに私は高校生のころ、国語の授業がつまらなく感じたら教科書の別のページを開いて「文学的文章」を勝手に読んでいた。教科書の文学はとてもおもしろかった。中学生のときにはじめて読んだ『こころ』や夏目漱石のほかの作品は、はじめその文体に魅力を感じた。次にストーリーが心を突き刺した。そしてたびたび漱石の人物像や言葉に救われた。若い私に文学のおもしろさをうまく言葉にして説明できる「実用的な」力は全然なかったが、私の青春時代には文学や芸術がなくてはならないものになった。そして私はいまでもその力を信じているし、私の生活にとって芸術作品は「実用的」なアイテムの一つである。

同時に、勤務校では子供たちに「先生」とよばれる立場になって、思わずこう言ってしまいたくもなるときもある。『しかしきみ、教育は罪悪ですよ』。

(令和四年四月十日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?