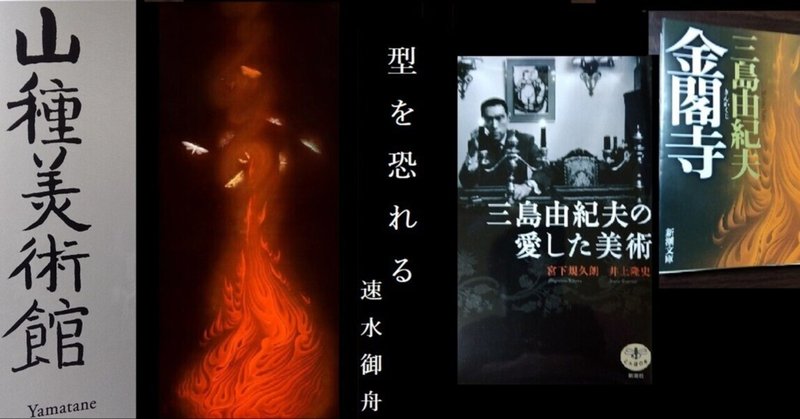

新潮社 装幀部という芸術家の業(ワザ)

なにか違う処に導かれている気がするのである。

三カ月ほど読めぬ書けぬが続いていたが、その状態に至る少し前より懸命に速水御舟 作 『炎舞』について自習していたのだが_________。

大正14年、軽井沢の地で御舟はこの炎舞を仕上げるに至っている。夜ごと焚火をおこし、炎に群がる蛾を眺めこの画を描いたそうだ。

遡ること二年。大正12年9月1日。近代日本・首都圏を未曽有の災害が襲った。関東大震災である。10万人の犠牲者を出した関東大震災だが、そのうち火災で亡くなった人々が8万人~9万人と云われている。

震災時に御舟はたしか"川崎"に居たはずである。従って、東京の空が焼かれる様を川崎から眺めていたであろうことを想像することは、わたしにとっては容易でしかなく、御舟の中ひとつのトラウマとなったかもしれぬことは当然のこととも感じられる。

大正14年と云えば、1月に三島由紀夫が誕生している。昭和31年、三島の手により書き下ろされた『金閣寺』の初版本が世に送り出されているのだが、その時の単行本の装丁には「炎舞」は使われていない。

その四年後、金閣寺の文庫が出る際の装丁より使用されたのが速水御舟 作「炎舞」である。昭和35年、速水御舟が鬼匣に納まりをみてから25年後のことである。今から63年前となろうか。

※

わたしは山種美術館に直接のヒヤリングを試みた。山種の学芸員氏の言葉からは詳しいことは情報として残っていないことがわかった。どの様な経緯で炎舞が、三島由紀夫作「金閣寺」文庫の装丁として使われることになったのか________。残念ながら今に至っては情報として残っていないようである。

が、わたしにするなら「ドラマ」があったように思えて仕方がないのである。三島は翌年の昭和36年から細君とヨーロッパ旅行に出ている。その前に文庫化の打ち合わせが新潮社編集部や装幀部と行われていたのではないだろうか。

わたしは新潮社へのヒヤリングも重ねた。しかし、残念ながら未だもって詳細は闇の中である。

63年の時間。どの様な思いであの名作の装丁となり、世に送り出されることとなったのだろう。

三島側から御舟の「炎舞」を使いたいと装幀部に申し入れしたものか、装幀部から三島に提案したものか__________。

チョットの違いの様に思われるかもしれないが、大きな違いなのである。

美術、芸術を愛し、耽美なる世界を追求した三島であるのなら、自ら速水御舟作『炎舞』を使うべしと指定したと思いたいというのは些か身勝手が過ぎるのかもしれぬのだが。

こうして調べていると、どうにも、当時の人たちの話しを集めることが出来れば、それだけで一本小説が書けそうである。

「装幀部」なんていう話しはどうだろう。頑固者の職人気質の芸術家の集まりなのではないだろうか。

ただ、考えてみると当時の装幀の流れや経緯を知る人々も既に90才を越しておられるか。まして三島の担当となれば100才を前にしていても不思議はない。こういうドラマが残ってゆかない今に、一抹の寂しさを感じるのである。わたしにとっては宝物のように感じられるエピソードなのだが。

最後に速水御舟の言葉を紹介して締めくくりに寄せたい。

小林古径と速水御舟 画壇を揺るがした二人の天才 展

是非お運び頂きたく存じます。

売店で、金閣寺の文庫本も売られております。

文責 飛鳥世一

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?