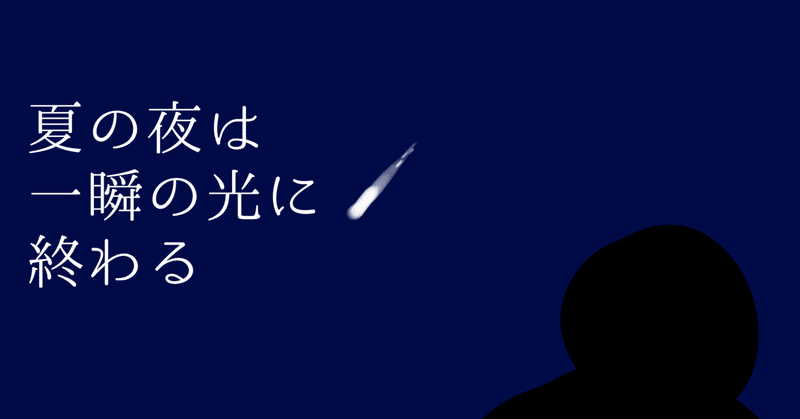

夏の夜は一瞬の光に終わる

足にじんわりとした痒みをおぼえて目覚める。自分はまるで遠い遠い彼方へと飛んでいってしまっていた気がした。眼の前には永遠の田畑が広がり続け、蛙の音が夏の活き活きとした空気を伝える。

真っ暗な闇から身を表すのは、病的なほどに白い月。その細々とした笑みはかつての母親とどこか似ている。家に帰らずしてもう10年。あそこはどうなってしまっただろうか。

自由を求めた若き頃。体は思うように動いたし、腰だって今のように痛くなかった。恋や愛などという小さきものに、熱い情熱を燃やしたあの日。自分はとても馬鹿だった。何も知らず、純粋無垢で。でも馬鹿だった頃の自分にあった、あの確かな物が今はもう見えない。本当のバカは今の自分なんだと、嫌でも思い出さされる毎日に辟易とする。煙草、アルコールに縋って縋って。心も体も蝕まれちまった。時間の流れは酷いものだ。

酒の匂いがプンプンする、火照った体を夜風は優しく撫で付ける。お母さん、お母さん。そう呟くうちに寒くなってきた。クシャミを勢いよく飛ばしたその時、空には一筋の光が流れた。

儚い夏の哀しき夢を慰めるように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?