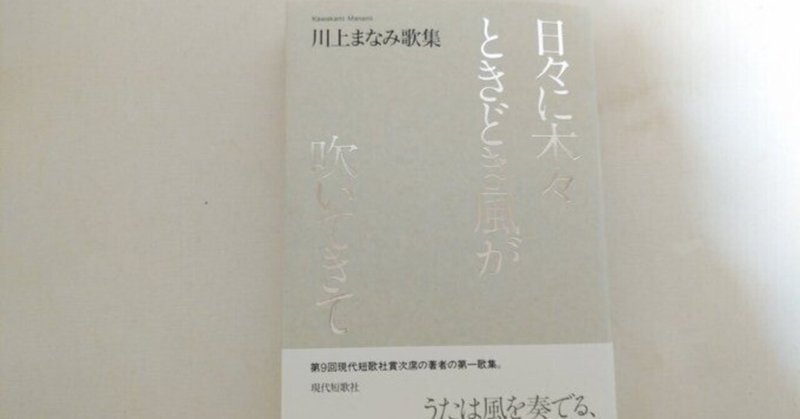

『日々に木々ときどき風が吹いてきて』川上まなみ(現代短歌社)

第一歌集。21歳から27歳の歌を収める。大部分を職業である教師詠が占めるが、恋を淡く感じさせる歌、妹の歌、何気ない日常の歌に感性が感じられる。単に若いからというのではなく、心の襞の柔らかさを感じる。文体も同時代の作品を吸収しつつ、独自のものを模索している。色々なタイプの文体に挑戦していて新鮮だ。第Ⅳ章は連作「Auschwitz」を含む。アウシュビッツに旅行したことを踏まえて、歴史上の事件に自分自身を憑依させたかのような作品だ。一首一首の完成度が高く、連作としても傑出している。

石鹸を撫でて減らしてゆくことを日々にして もうずっと会わない

石鹸が少しずつ減ってゆく。身体を洗う度に手でタオルで撫でて。毎日の生活の積み重ねが石鹸の嵩の減りで目に見えてくる。けれどその日々の間ずっと相手に会わない。会えないのではなく会わない。意志で会わないのではなく、単に会わない。そんな心の隙間が石鹸の目減りに重なってくる。

真っ白な月に昼間は 声と言葉は違って声を思い出しつつ

昼空に浮かぶ真っ白な月。昼月が浮かぶ空はどこかぼんやりした印象だ。その空の下で、相手の声を思い出す。声と言葉は違うことをこの一首で読者は再確認する。言われたことを思い出す、というとき、それは多く言葉をつまり言葉の内容を思い出している。しかし主体は言葉ではなく、声を思い出している。何を言われたかではなく、直接、肉体に触れてくる声と言うものを思い出しているのだ。

傘ひらく、傘ひらかれる なにとなく人は言葉で傷つけられる

人は傘を開く、傘は人に開かれる。能動と受動の関係。言葉は人を傷つける、人は言葉に傷つけられる。傷つけるつもりで言った言葉でなくても、なにとなく、だ。全体に能動受動を詠っていながら、主体が傷ついたのか傷つけたのかが曖昧に詠われているところがいいと思った。

紫陽花が指に触れ心に触れてどうして君が君なんだろう

紫陽花に触れている。紫陽花は指に触れているだけでなく、心にも触れてくる。紫陽花は群れて咲く花だから、お互いがお互いを支え合って一つの大きな鞠となっている。君と私は離れている。君が君であること、私が私であること、それらがどうしても関係をうまく成り立たせない。理屈で読めばそんな感じだが、ただ紫陽花の冷たい花に触れて、君の存在を思っていると読むだけでもいいと思う。

へらへらと笑う男子がその笑いこらえつつ「お前うざい」と言った

「男子」は主体に授業を教わっている生徒。へらへらしているから掴み所が無い。友達からももしかしたら主体からもちょっと軽く扱われているのかもしれない。その男子が憎しみでもなく軽蔑でもなく、笑いをこらえながら主体を罵ってきた。こういう態度はこたえる。結句「言った」の過去形が、一回性の行為であることを示唆する。ずっと言いたかったことを言い放ったかのような「言った」。そのへらへら笑いが主体の頭にずっと残っているのだ。

そうか終わりはいつでも迎えられるのかホルン奏者がホルンを降ろす

オーケストラの演奏は多数の楽器を使っているので全ての楽器がいつも鳴っているわけではない。自分のパートを終えて奏者が楽器を降ろすことは曲の最中でも当然ある。終わりの無い状況、出口の無いトンネルにいるように思っていても、自分の意志次第でいつでも終わらせることができる。終わりを迎えるか迎えないかは自分で決めていい。ホルン奏者がそっとホルンを降ろすように。初句の「そうか」の話し言葉が主体の気付きを直接的に表している。

人間でなければ越えられる柵へ誰かが鳥のごとく走った

問題作「Auschwitz」より一首。この連作で一つの論が書けるくらいの作品だ。二十五首の短歌連作が二時間半ほどの映画にも匹敵する。その時代のアウシュビッツの看守目線で語られる収容所の日常。自分の狂った運命から逃げたくて柵へと走る「誰か」。鳥は越えられるが人間は越えられない柵。柵を作って同胞を囲い込む残酷は人間でなければしない。そして人間でなければその柵は越えられる。走った誰かはおそらく制裁として殺されるのだろう。殺すのは主体かも知れない。人間の極限を描いた一首。

春先に明るい色を塗り足してこころを無くしてからが本当の

結句の言い差しから読者は自分の言葉を継ぎ足していく。ミロのヴィーナスの失われた両腕と同じ理屈だ。本当の…何だろう。明るい春先にさらに明るい色を塗り足していく。それは明るい自分を演じて心を無くしてしまう行為。そうして心を無くしてからが、本当の…。私なら、演技としての日常生活、のようなことを考えた。

心にも満開の花があってそれを不安と呼べばきれいだ

満開の花というプラスイメージのものを心の中に置いた。しかしそれは「不安」という花なのだ。不安だけれどきれい。自分の心の中を具象化した時に何を以てするか。その選択が個性的であるようでいて、誰にも納得のいくものだ。満開の花のように咲く不安に圧し潰されそうになりながらきっと主体は微笑んでいるのだろう。

傷つけたくなかっただけの八月の雨にずいぶん濡れた自転車

この一首は序詞の逆のようになっていないか。一首として言いたいことは初句二句のみ。それを景として表すために三句以下がある。上下逆だが、三句以下が序詞のように働いていると思うのだ。序詞と同じように景なのだが、ずぶ濡れの自転車がやはり心情を表す働きもしているのだ。構造を真似してみたい気持ちになった。

現代短歌社 2023.3. 2000円+税