パレスチナ/イスラエルが 「民主主義的な一国家」 になるという未来の 「現実」 を想像する

理想主義ではなく現実主義の「イマジン」

最初にことわっておくと、タイトル上の写真は筆者の妻がたまたま Amnesty International の "Imagine" Tシャツを着ていた時に背中から撮ったもので(4年前の夏、その時点で既に20年ものぐらいのTシャツ!)、Amnesty International が Palestine/Israel の問題における one-state solution を支持しているということでは全くない。国際的な人権擁護団体アムネスティは世界中の多くの人権問題の中からパレスチナにおけるそれを取り上げることもあり、イスラエルのプロパガンダに熱心な人たちから「反ユダヤ主義」などというとんでもなくデタラメなレッテルを貼られることすらあるが(この件は本 note 投稿の付録にて)、アムネスティがかの地における問題についての特定の解決案に関与するということはない。

ただ単に、本 note 投稿の標題に掲げた、現在のパレスチナ/イスラエルの地(1948年のイスラエル「建国」以前はイギリス委任統治領「パレスチナ」だった場所)において「民主主義的な一国家」 が実現されることが可能であるという考えは、今は亡きジョン・レノンが歌った「イマジン」の世界を地で行くような(しかも「現実」的な)世界観なので、あの写真を今日の投稿タイトル上の写真として使おうと思ったまで。

あの歌自体はシンプルに言えば理想を歌ったものではあるが、パレスチナ/イスラエル問題(通常は「パレスチナ問題」と呼ばれることが多く筆者も普段はその呼称を使っているが、実際は今日イスラエルがあってこその「問題」であり、この投稿テキストでは特にことの性質上「パレスチナ/イスラエル問題」と表記するのがより相応しいと考える)において、これまで国際社会の多くが支持してきた、しかしイスラエルが事実上無視して1967年以来の国連安保理決議違反の違法占領を続け且つ占領地内の違法入植地建設を続け、またイスラエルの後ろ盾であるアメリカ合州国がイスラエルの無法行為を追認することでますます形骸化の一途を辿った「二国家解決法」ではなく、かの地に宗教や民族の違いを超えた民主的な一つの国を作ろうとする(少なくとも筆者の考えではそれは結果として民主主義というだけでなく、三大「宗教」の聖地を抱えながらも世俗主義の国になるはずだが)「一国家解決法」を真剣に検討し、その実現の為の思索と行動を重ねるという行為は、決して理想主義に過ぎるものではなく、実はかえって「現実」的な所作なのだと、筆者はそう考えている。

ユダヤ人差別とシオニズムと、1948年のイスラエル「建国」 〜 そして、パレスチナ/イスラエル問題

パレスチナとイスラエルの問題についてかなり詳しい人は、次章と次々章をチェックすれば十分だと思うが、ここでは、主としてこれまであまり関心を持って来なかった人向けに、筆者なりの「前説」を書いておきたい。

問題の原因となったものをざっくり箇条書きすれば、1) 欧州における長年のユダヤ人差別、2) それによって勢いづくことになったシオニズム(によるユダヤ人のパレスチナへの移民・入植の運動)、3) イギリスの俗に言う三枚舌外交 〜 すなわち、1915年10月のフサイン=マクマホン協定(中東地域におけるアラブ諸国独立の約束)、1916年5月のサイクス・ピコ協定(フランス、ロシアと結んだ同三ヶ国による中東地域の分割支配を目論んだ秘密協定)、そして、1917年11月のバルフォア宣言(イギリスの当時の外務大臣アーサー・バルフォアが表明した、イギリス政府によるシオニズム支持表明) 〜 当然ながら中でもバルフォア宣言、そして 4) ナチス・ドイツによるユダヤ人弾圧・大虐殺「ホロコースト」(の結果としてのシオニズム強化、ユダヤ人のパレスチナへの移民運動の急拡大・移民人口の急増)、5) 1947年11月のまだ設立2年で欧米諸国が支配的だった当時の国際連合の総会における不当な内容のパレスチナ分割案決議(いかに不当・不公平だったかについては以下のテキスト内で言及)、イスラエル「建国」前から始まっていたシオニスト組織によるパレスチナ人追放・民族浄化作戦と1948年5月のイスラエルによる一方的な「建国」宣言、以降の70年余にわたる 6) 世界の超大国アメリカ合州国によるイスラエルへの一方的支援・国連安保理(拒否権発動)などにおける徹底的イスラエル擁護、などが挙げられる。

次の次からの 8段落分は、筆者が本年10月27日に "「兵役拒否」 (イスラエル映画, 2019年) を観て 〜 あらためて" と題して note に投稿したテキストの中の、"A2. 「"敵"は軍隊さえ持っていない」(兵役拒否者 アタルヤ)、「ユダヤ人大虐殺がなければ状況は違ったかもしれん」(祖父)" という見出しを付けた章、および "A4. 「私達はシオニズムのために殺さないし 死なない」(イスラエルの「占領」政策に反対するイスラエル人のグループ)" という見出しを付けた章からの、筆者自身の文章からの転載(前段で箇条書きした6項目の中の少なくとも一部に触れているので、あらためて記しておきたい)。

なお、映画「兵役拒否」は、2017年に実際に兵役を拒否し、母国イスラエルの軍事刑務所に110日間にわたって収監された後に兵役免除を勝ち取った当時19歳のイスラエル人女性 Atalia Ben-Abba の例を取り上げた、イスラエルのドキュメンタリー映画である。

..................................

1894年のドレフュス事件(世界史に残るユダヤ人差別事件、フランス)をジャーナリストとして取材した、ハンガリー・ブダペスト(当時オーストリア帝国の一部)生まれのユダヤ人テオドール・ヘルツルがその事件を切っ掛けにヨーロッパにおける長年のユダヤ人差別の深刻さを改めて思い知り、そのことでシオニズム(言葉自体はオーストリアのユダヤ系思想家ナータン・ビルンバウムが考案)に目覚め、その指導者として第1回シオニスト会議をスイスのバーゼルで開催するのは1897年のことだが、それから21年後の1918年時点のパレスチナ(という言葉は紀元前からあった呼称だが、16世紀以降その地はオスマン帝国の支配下、そして同国が第一次世界大戦で敗戦国となった後は1918年からイギリスが占領、1920年から1948年までは Mandatory Palestine (British Mandate for Palestine), つまり「イギリス委任統治領パレスチナ」)における人口は、同年実施したイギリスの人口調査によれば、アラブ人(今日言うところのパレスチナ人)が 700,000人に対してユダヤ人は 56,000人と、前者の 1/12以下に過ぎなかった。

それが、1947年に当時まだ欧米諸国が支配的だった国連総会で「国連パレスチナ分割案」(同案の中で国連の信託統治領とする計画だったエルサレムを除くパレスチナ全域の土地の 56%を、アラブ人=今日言う「パレスチナ人」の人口の半分に満たないほどの人口だったユダヤ人の国家の土地とするという、極めて不当かつ不公正かつ不公平な分割案)が採択される際の国連の報告書では、当時のパレスチナにおける人口は、アラブ人(同上、パレスチナ人)とその他(アルメニア人などの少数を指すと思われる)が 1,237,000人、それに対し、ユダヤ人は 608,000人で全体の33%程度になっていた。

つまり、翌1948年のイスラエル「建国」の直前の年であってもパレスチナにおける絶対少数派ではあったユダヤ人なのだが(数十年間で急拡大したシオニズムによる運動で人口が急激に増えた結果であったため、ユダヤ人側の土地所有率にいたってはパレスチナ全域のわずか 7-8%程度に留まっていた)、それでも、その時点でパレスチナにおけるユダヤ人の人口は、上に記した 20世紀初期と比べれば、ほんの30年程度の間に絶対数として 10倍以上に急増していたことになる。

もともとヨーロッパにおける長年にわたるユダヤ人差別の歴史的背景があって、19世紀末以降、シオン(旧約聖書にも登場するエルサレム地方の歴史的地名)の地にユダヤ人国家を作ろうというユダヤ人の運動が広まったわけだが、その後の「イギリス委任統治領パレスチナ」時代のパレスチナへのユダヤ人の移民の動きの加速度的拡大、その結果としての同地におけるユダヤ人の人口急増の最大の要因として、ナチス・ドイツによる「ユダヤ人大虐殺」= ホロコーストを考えるのは、ごく自然な発想であろう。

念のために常識レベルのことを補足しておくと、ホロコーストはナチス・ドイツが行なった人類史に残る反人道的・人種差別的な犯罪・殺戮であって、当時パレスチナに住んでいたアラブ人(パレスチナ人)にとっては全く預かり知らない犯罪である。

さて、上に書いたように、当時はオーストリア帝国の一部であった現在のハンガリー・ブダペスト生まれのユダヤ人テオドール・ヘルツルが、1894年のフランスにおけるユダヤ人差別(冤罪)事件をジャーナリストとして取材し、ヨーロッパにおける長年のユダヤ人差別と当時の反ユダヤ主義的な動きという時代背景のもとシオニズムに目覚め、1897年には第1回シオニスト会議を開くことになるのだが、そのシオニズムという言葉自体は、同時期つまり1890年代にオーストリアのユダヤ系思想家ナータン・ビルンバウムが考案したものだった。

当時はオスマン帝国の支配下にあり、第一次世界大戦における同帝国の敗戦以降は「イギリス委任統治領パレスチナ」となる同地域(「パレスチナ」という呼称自体は遥か紀元前からあり、同地域に住んでいたペリシテ人の名が由来と考えられている)へのユダヤ人の移民を促すことになる「シオニズム」という思想のその名前は、旧約聖書のゼカリヤ書にある文言から発想されたものだった。

「主はこう仰せられる。『わたしはシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。』」(旧約聖書, ゼカリヤ書 8章3節)

.....................................

本章の脚注

注釈として、シオンとシオニズムについて(*1)、エルサレムについて(*2)、欧州でのユダヤ人差別・人権弾圧・ホロコーストとそれらにおける加害者では全く無いパレスチナ人に対するイスラエル(のシオニストのユダヤ人)による人権弾圧・民族浄化に関して(*3, 4, 5)、そしてイスラエル「建国」に伴う「パレスチナ」(「歴史的パレスチナ」、つまり古代からあった「パレスチナ」との呼称を使いオスマン帝国の第一次世界大戦敗戦後かつイスラエル「建国」以前はイギリス委任統治領だった「パレスチナ」)からのシオニストのユダヤ人(イスラエル人にもなる)によるアラブ人(パレスチナ人)追放・民族浄化について(*6)、以下で補足しておく。

*1, 2 上記テキストの終盤で記したように、「シオニズム」の「シオン」とは、「旧約聖書」(つまり一宗教の一「聖典」)に登場する、その「旧約聖書」が記述する時代、当時の「エルサレム」地方を指すことになるのだが、これに関し、本章の脚注として 2点を付しておきたいと思う。

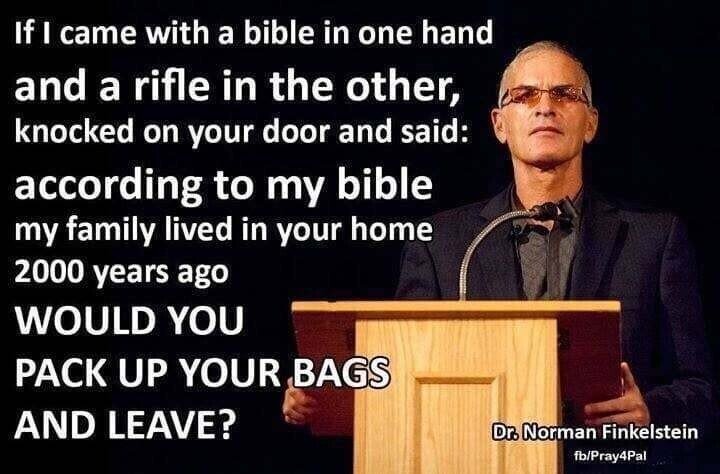

1点目は、「旧約聖書」云々に関わって、アメリカ合州国のユダヤ系アメリカ人政治学者で反シオニズム活動家でもあるノーマン・フィンケルスタイン Norman Finkelstein (因みに彼の両親はワルシャワ・ゲットー、ワルシャワ蜂起、そしてホロコーストの生存者) の言葉。そして、2点目は、今日の「エルサレム」に関して。

*1 Norman Finkelstein については、*3 でも紹介する。因みに Norman Finkelstein 自身は、本 note 投稿で肯定的に取り上げる「一国家解決法」, one-state solution の支持者ではなくもしろ批判的であり、BDS 運動に対しても批判的な人物である。

*2 エルサレムについて。

エルサレムは元々、1947年当時のイギリス委任統治領パレスチナにおけるアラブ系住民(今日言うところのパレスチナ人)とユダヤ系住民(ユダヤ人)の人口比や土地所有率の対比を無視した不当・不平等・不公正な内容の「国連パレスチナ分割案」(1947年11月29日国連総会で採択)においてすら、国連による信託統治領とするとされていた場所である。しかし、そうはならなかった。

今日のエルサレムに関して言えば、その西側「西エルサレム」についてはイスラエル「建国」(1948年)時の第一次中東戦争でイスラエルが占領して同国領土として既成事実化したかのようだが、エルサレム旧市街のある「東エルサレム」(第一次中東戦争後はヨルダンが東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区を統治していた)についても、1967年の第三次中東戦争の際のイスラエルの侵攻によりイスラエルが占領してこれを一方的に併合した上でその後そのエルサレム全域に関してイスラエルが一方的に「首都宣言」したものであって(国際社会はこれを認めておらず、アメリカ合州国もトランプ政権以前は在イスラエル大使館を他の国々同様にエルサレムでなくテルアヴィヴに置いていた)、少なくとも東エルサレムは、複数の国連安保理決議(1967年11月22日採択の安保理決議242号など)がイスラエルの撤退を要求している、パレスチナ(被)占領地 OPT (Occupied Palestinian Territories) の一部である。

重要な点なので、イスラエルによる他の占領地にも触れながら、もう一度、書いておこう。

1967年の戦争でイスラエルが「占領」したところは東エルサレム、そしてヨルダン川西岸地区(共に1948年の戦争の後 1967年まではヨルダンが統治していた:因みにヨルダン川西岸地区という呼称は東エルサレムを含んで同地域を指すことが多いが、歴史的に単独で重要な為か東エルサレムを同地区から分けて考える場合も少なくない)、そしてガザ地区(1948年の戦争の後は1967年まではエジプトが統治、イスラエルは長期にわたる軍事占領の後、現在この地区に対しては軍事封鎖政策をとっている)、それからシリア領だったゴラン高原の一部、そしてエジプトのシナイ半島で、これら1967年6月の戦争におけるイスラエルによる「占領地」からの撤退を、同年1967年11月22日採択の国連安保理決議242号を始めとする複数の国連決議がイスラエルに対して要求しているが、これまでの半世紀を超える歳月の間にイスラエルが実際に撤退したのは、シナイ半島のみである。

エルサレムについて繰り返し書いておくと、エルサレムは元々、1947年に当時の国連総会で採択された「国連パレスチナ分割案」(それがいかにアラブ人=今日言うところのパレスチナ人にとって不当かつ不公正かつ不公平なもので、ユダヤ人側=新たに「建国」されることになる国家「イスラエル」にとって極めて有利なものであったかについては上述の通り)においてすら、イスラエル領ではなく国連の信託統治領となることになっていた地域ながら、1948年の戦争によって新興国家イスラエルが西エルサレムを占領、残る東エルサレムも1967年の戦争でイスラエルが占領したものである。

*3, 4, 5 欧州でのユダヤ人差別・人権弾圧・ホロコーストと、それらの犯罪の加害者では全く無いパレスチナ人に対するイスラエル(のシオニストのユダヤ人)による人権弾圧・民族浄化に関して

ここでは、アメリカ合州国生まれのユダヤ人(両親はポーランドからの移民でワルシャワ・ゲットー、ワルシャワ蜂起、およびホロコーストの生存者)、パレスチナ生まれのパレスチナ人(1935年エルサレム生まれのパレスチナ系アメリカ人、ニューヨークにて死去)、そしてイスラエル生まれイスラエル在住のユダヤ人(イスラエル人)、計3人の言葉、記事などを紹介しておきたい。

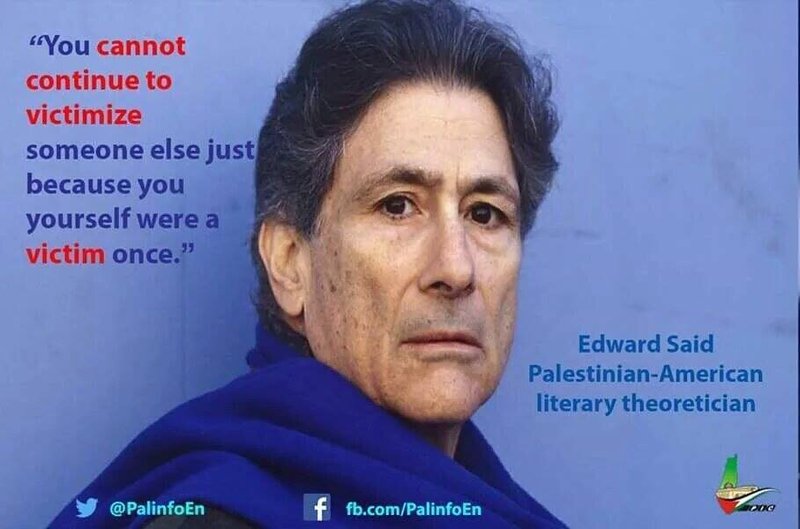

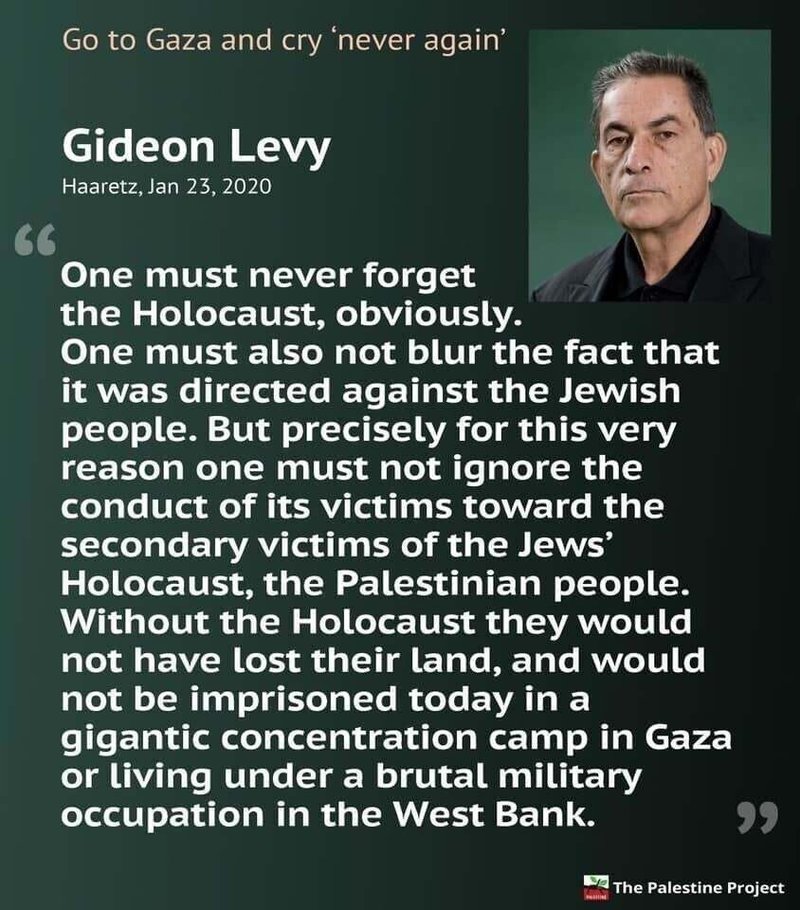

具体的には、ユダヤ系アメリカ人の政治学者ノーマン・フィンケルスタイン(1953年12月8日ニューヨーク生まれ)、パレスチナ系アメリカ人の文学・比較文学研究者エドワード・サイード(1935年11月1日イギリス委任統治領パレスチナ・エルサレム生まれ、2003年9月24日ニューヨークにて死去:著書「オリエンタリズム」でポストコロニアル理論を確立した学者として著名)、そしてイスラエル人のジャーナリスト兼作家であるギデオン・レヴィ(1953年6月2日テルアヴィヴ生まれ)の 3人である。

*3 以下で紹介するアメリカ合州国在住のユダヤ系アメリカ人政治学者で反シオニズム活動家でもある Norman Finkelstein については、上記、シオンとシオニズムおよび「旧約聖書」に関わる注釈(*1)においても取り上げている。

彼の両親は共にナチス・ドイツによるワルシャワ市内のユダヤ人隔離地域であったワルシャワ・ゲットー、そしてワルシャワ蜂起の生存者で、母親は更にナチス・ドイツがポーランドに建設したマイダネク強制収容所の生存者でもあって、父親は更にアウシュヴィッツ強制収容所の生存者でもある。

念のため、*1 でも書いたが、Norman Finkelstein 自身は、本 note 投稿で肯定的に取り上げる「一国家解決法」, one-state solution の支持者ではなくもしろ批判的な人物である(BDS 運動に対しても批判的)。

*4 Edward Said, "You cannot continue to victimize someone else just because you yourself were a victim once.", つまり、「あなた方自身が かつて 犠牲者だったという理由で、他の誰かを犠牲にし続けることは出来ない」。

*5 以下は、イスラエル人(ユダヤ人)のジャーナリスト兼作家 Gideon Levy の、ホロコースト(ナチス・ドイツによるユダヤ人大虐殺)とイスラエルによるパレスチナの軍事占領、1967年以来の国連安保理決議違反の違法な占領地である東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区およびガザ地区(後者は現在イスラエルの軍事封鎖下)に住むパレスチナ人に対する弾圧に関してのメッセージ / 主張 / オピニオン。

なお、2点目に置いたリンク先の記事(イスラエルのメディア Haaretz の 2020年1月23日付)は、彼が以下の意見を同オピニオン記事において述べたものである。

"Go to Gaza and Cry ‘Never Again’"(Gideon Levy on Haaretz, January 23, 2020)

*6 以下の記事 3点は全て、2020年10月のイスラエルのメディア Haaretz 上の記事。1) については、上の *5 においてもその記事を紹介した Gideon Levy による同様の署名記事。

1) 2020年10月4日付の記事

なお、記事のヘッド(見出し)にある Ben-Gurion (David Ben-Gurion) とは、1948年に「パレスチナ」の地(「歴史的パレスチナ」、つまり、本章のテキスト内でも言及した通り、「パレスチナ」という名称は遥か昔の紀元前からあったが、この当時、直前 1920年から1948年までの正式名称は「委任統治領パレスチナ」, Mandatory Palestine もしくは「イギリス委任統治領パレスチナ」, British Mandate for Palestine で、その直前に関しては 16世紀以降の長い支配が続いた「オスマン帝国」の統治下にあった地域)の上に「建国」されたイスラエルという名の新興国家の「建国の父」であり、初代イスラエル首相であった人のこと。

これも本章のテキスト内でも触れたが、当時の「パレスチナ」地域におけるユダヤ人の人口は、それ以前の数十年間にわたるシオニズムによる移民の(ナチス・ドイツによるホロコーストの影響をも受けた)結果としての急激な人口増加の経緯があっても、依然として同地域に住むアラブ人 = 今いうところのパレスチナ人 = の人口の半分にも満たず、そうした歴史的経緯があったため土地所有率に至っては実に 7-8% に過ぎなかったにもかかわらず、イスラエル「建国」前年の1947年11月29日に当時まだ欧米諸国が支配的だった設立間もない国際連合の総会で採択された「国連パレスチナ分割案」は、その案において国連の信託統治下とするとしていたエルサレムを除く「パレスチナ」全域の土地の 56% をユダヤ人、つまりその案が新たに建設されるものと内定していたイスラエルという名の「新興国家」に与えるという、極めて不当・不公正・不公平な内容のものだった。

そのイスラエルという名の「新興国家」は、1948年5月14日の一方的な「建国宣言」(一方の当事者であるアラブ系、現在いうところのパレスチナ人たちの意思を無視したわけだから一方的、イスラエルはこれを「独立宣言」と呼ぶが、上にも書いたように、それ以前にそこにあったのはオスマン帝国の支配が終わった後のイギリス委任統治領パレスチナ = その人口の圧倒的多数はアラブ系、いま言うところのパレスチナ人 = であって、その地において当時イスラエルという名の国やあるいは名前は別としてもユダヤ人の国がイギリスの植民地下にあったというような事実は全く、文字通り全く無い)、それ以前からあったシオニストによる「パレスチナ」地域内の村々からのアラブ人(パレスチナ人)追放・民族浄化、そして第一次中東戦争の結果によって、上記の前年1947年採択の「国連パレスチナ分割案」における不公正・不公平な内容のものよりも更に広い土地を、「パレスチナ」(「歴史的パレスチナ」、上述)において得ることになった。

以下の記事についてあらためて。ヘッド(見出し)は、Even Ben-Gurion Thought ‘Most Jews Are Thieves’,

本文の冒頭は、The quote in the headline wasn’t uttered by an antisemitic leader, a Jew hater or a neo-Nazi. The words are those of the founder of the State of Israel (David Ben-Gurion), two months after it was founded (on May 14, 1948) ... ( ) は筆者が加筆(May 14, 1948 は "it was founded" の日として、上記のイスラエルの一方的な「建国宣言」の日を付した)。

2) 1) に関連して、2020年10月3日付の記事

ヘッド:Jewish Soldiers and Civilians Looted Arab Neighbors' Property en Masse in '48. The Authorities Turned a Blind Eye

リード:Refrigerators and caviar, champagne and carpets – a first-ever comprehensive study by historian Adam Raz reveals the extent to which Jews looted Arab property during the War of Independence, and explains why Ben-Gurion stated: ‘Most of the Jews are thieves’

3) さらに関連記事もう1点、2020年10月5日付の記事

ヘッド:Israel's Founding Generation of Looters

本文の冒頭は、According to historian Adam Raz, in his book “Looting of Arab Property in the War of Independence” (Carmel Publishing House, in association with the Akevot Institute for Israeli-Palestinian Conflict Research; in Hebrew), Prime Minister David Ben-Gurion said in July 1948: “It turned out that most of the Jews are thieves.” For me that was the most infuriating thing in the article by Ofer Aderet, who reviewed the book.

一国家解決法への道

本 note 投稿は、次章にリンクを貼る、昨日(2020年12月18日) note に投稿された BDS Japan Bulletin メンバーによる 〜 「民主主義的な一国家」という突破口 〜 というタイトルのテキストに触発されて書いている。

以下では、昨日そのテキストを読んでいて思い出した 3人のイスラエル人(ユダヤ人)を紹介することにしたい。

以下、順不同。

1) 一人目は、前章の脚注 *5 でもそのオピニオンや署名記事を取り上げたイスラエル人 Gideon Levy, テルアヴィヴ生まれ(1953年)、現在もイスラエル在住のジャーナリスト・作家である。

Gideon Levy はイスラエル紙 Haaretz にオピニオンを寄稿し、コラム記事を書いているジャーナリストだが、彼はしばしばシオニスト達によって、ガザ地区のイスラム原理主義グループであるハマスのためのプロパガンダをしている人間だなどと、極めて的外れで愚かなレッテル貼りをされて非難されている、彼自身イスラエル人であり、ユダヤ人である。

この時の Gideon Levy のスピーチの模様、その全編は、以下の YouTube 上のクリップにある。

Gideon Levy の署名記事(ヘブライ語の記事がもちろんあるが、英語版の記事も同様にある)をフォローしたければ、例えば、彼のツイッター・アカウント @gideonle をフォローすることでも可能。

なお、ここでは余談であり、Gideon Levy とは別の話題になるが、この模様、その全編 full video は https://youtu.be/PqwFwKPJ7VU にも今年、2020年1月17日にアップされ、この URL 上のクリップについても私自身しばらくの間 閲覧可能だったのが、もう既に何ヶ月か前だったと記憶しているのだが、突然、アクセスしても、"Video unavailable", "This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated." と表示されて閲覧不可能な状態になってしまった。

おそらくは、イスラエルもしくはシオニスト(この文脈では前者=後者と捉えてもいいが)のロビイスト・グループによる圧力によって、その YouTube 上のアカウントそのものが停止・凍結されたのではないかと察している。

別に珍しいことではない、こうしたイスラエルの不当な影響を受けた不公正・不当な検閲なりアカウント停止なりといった事態は、YouTube に限らず、Facebook, Instagram, Twitter など様々な SNS で起きていることであって(そういったパレスチナ人の権利を支持する人たちのアカウントに対する検閲やアカウントそのものの停止などに関しては過去 TheGuardian, The Independent といった著名なメディアにおいてすら報道されている)、パレスチナ人の人権擁護や民族自決権支持などを日頃から訴えている人々にはつとに知られていることである(実際、筆者も具体的な事例を幾つも見てきたし、筆者自身の Facebook 上のイスラエル批判投稿もこれまでたびたび削除もしくはブロックされてきており、それが重なってアカウントの一定期間停止の憂き目にあったことすら一度や二度ではない)。

2) 二人目は、イスラエルにおいて、パレスチナ占領地における人権侵害を監視・リサーチ・リポートし、イスラエルによる占領地のパレスチナ人に対する人権侵害や占領政策に異議を唱えている人権擁護団体 B'Tselem の Executive Director の責にあるイスラエル人(ユダヤ人) Hagai El-Ad のツイートからの 2点(2020年6月24日および 2018年12月26日)。

The entire world has heard Israel say, with American backing: “our plan for Palestinians is Apartheid.” Even if de-jure annexation doesn't go ahead, this fact still stands. So the question for the world is: how do you respond to 21st century Apartheid? pic.twitter.com/sQYeocLxTO

— Hagai El-Ad (@HagaiElAd) June 24, 2020

"We are already living in a one-state reality... when Israeli citizens vote, we make decisions not only with regard to our future but also with regard to the future of occupied human beings with no political rights." | @btselem director on @France24_en pic.twitter.com/eQItwmkaoy

— Hagai El-Ad (@HagaiElAd) December 26, 2018

3) 三人目は、1961年エルサレム生まれのイスラエル人(ユダヤ人)で現在アメリカ合州国在住の Miko Peled, イスラエル系アメリカ人の活動家・作家である(ここでは全くの「ついで」ながら、彼は空手の有段者・六段の黒帯保持者で来日経験もある)。

彼は著名なシオニストの家庭で生まれ育った人物。彼の祖父はイスラエルの「建国」宣言=イスラエル言うところの「独立宣言」に署名しており、父親は 1947年から 1949年にかけてのイスラエル「建国」前後の第一次中東戦争(the 1947–1949 Palestine war)に従軍し、更には 1967年の第三次中東戦争(いわゆる「六日戦争」、イスラエルが第一次中東戦争後にも領土としていなかった東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区およびガザ地区、加えてエジプトのシナイ半島、シリアのゴラン高原の一部を占領する結果となった戦争)には General (大将、将軍、もしくは軍司令官、筆者はイスラエル軍の階級に通じていないのでどう訳すべきか不詳)として戦争を指揮している。ただ、父親はその後、その「六日戦争」におけるイスラエルの戦争犯罪について調査し、それがイスラエル政府によって無視された後、イスラエルと PLO, パレスチナ解放機構との対話の主唱者となった。彼はかつては自身が従軍、また指揮したイスラエル軍について、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、シナイ半島、ゴラン高原を占領し、領土拡張のための戦争をしたのだと非難するようになった(父親は 1995年死去)。

上記のような家庭環境で育った Miko Peled は父親が軍人であったように当初はイスラエル軍の軍務に就くようになるが、徐々に後悔するようになり、自身が獲得した軍における階級を放棄し、看護兵(衛生兵)となる。その後、最終的には 1982年のイスラエルによるレバノン侵攻・侵略戦争を眼の当たりにして軍務に嫌気が差し、軍人であることから足を洗うこととなった。

Peled は 1997年、彼の当時13歳だった姪が、エルサレムにおけるパレスチナ人のいわゆる自爆テロのために命を落とすという悲惨な経験を持つが、彼はその際、こうした悲劇が起きるのは、我々が他の民族を支配し彼らの土地を占領しているからだ、失われていく命を救うために行なう正しいことは、占領を止め、ただパレスチナ人たち、一方の当事者である彼らとの平和を築くための話し合いをすることだといった趣旨のことを話した(英語版 Wikipedia より)。

今、Peled はパレスチナ人の人権を擁護し、彼らの民族自決権を支持する、そして俗な言い方をするならば「熱烈な」パレスチナ支持者だと言ってよい。シオニズムを批判し、BDS 運動を当然のように支持する彼だが、因みに、上に書いたパレスチナ人による「自爆テロ」で命を落とした姪の母親、Peled の姉である Nurit Peled-Elhanan (1949年エルサレム生まれ、Peled より12歳年上)も、シオニズムに対する徹底した批判者であり、また、BDS 運動(イスラエルによる占領をやめさせるためのイスラエルに対する Boycott, Divestment and Sanctions, すなわちボイコット、資本撤退と制裁を行なう国際的な運動)の支持者で、彼女はエルサレムにあるヘブライ大学の教授(専門は教育学など)を務め、翻訳業や活動家としての一面を持つが、2001年には欧州議会から思想の自由に関わる賞(サハロフ賞、最初の受賞者は 1988年に受賞した南アフリカのネルソン・マンデラ)を授与されている国際的に著名な人物である。彼女はまた、イスラエルでの教育において使われる教科書の中で描かれるパレスチナ人のイメージについて研究し、その描かれ方は偏向したもので「反パレスチナ」的なものであるとの批判をしていることでも有名。

筆者自身は、これまで、Miko Peled の姉である上記の Nurit Peled-Elhanan については詳しくなかった。現時点で彼女の日頃の主張を詳しく分かっているのではないのだが、Miko Peled については数年前から SNS 上でフォローしてきた。

彼のツイッター・アカウントは @mikopeled, インスタグラムは以下のリンク先。

一国家解決法 〜 民主的な一つの国を

前章でも書いたが、本 note 投稿は、本章でリンクを貼る、昨日(2020年12月18日) note に投稿された BDS Japan Bulletin メンバーによる 〜 「民主主義的な一国家」という突破口 〜 というタイトルのテキストに触発されて書いている。

テキストの末尾に「(by Simsim) *本稿は、note運営メンバーの一人による個人的な意見であり、BDS Japan Bulletinを代表するものではありません」と記されている通りで、ハンドルネーム Simsim さんによるオピニオン記事的なもの、ということになるのだろうが、そこに書かれている内容はだいぶ以前から私自身考えていたこととかなり共通するところがあり、私(本 note 投稿の筆者)としては非常に共感を覚えるものだった。

冒頭で書いた通り、そのテキストに触発されて今日のこの note 投稿を書いているとはいえ、筆者(私)自身は BDS Japan Bulletin のメンバーではないし、当然ながらその note アカウントによる投稿に一切関わっていないし、本 note 投稿を書くにあたって Simsim さんとも一切話し合いしていない。

本 note 投稿において筆者が書いている内容は当たり前だが BDS Japan Bulletin の見解ということでは全くなく、本稿は私自身のオピニオンとして書いていると言うことを念のため明確にしておきたい(BDS Japan Bulletin サイドからしたら当然なのだが、本 note 投稿テキストを見て誤解される方がおられるといけないので、文字通り「念のため」)。

まずは、本章の最後にリンクを貼る昨日の BDS Japan Bulletin アカウントによるテキストの中で紹介されていた記事を取り上げておきたい。

そのテキストに書かれている説明から引いておくと、数年前から始まっている、パレスチナ人主導で、かつユダヤ系イスラエル人やディアスポラのパレスチナ人(パレスチナ・イスラエル以外の世界に離散しているパレスチナ人)をも含めた、One Democratic State Campaign (ODSC, 民主主義的一国家キャンペーン) のコーディネーター、パレスチナ人の活動家・政治家である Awad Abdelfattah と、ODSCの設立メンバーでアメリカ合州国とイスラエルの双方の国籍を持つ人類学者 Jeff Halper (1946年マサチューセッツ州ボストン生まれ、1973年よりイスラエル在住、BDS 運動を支持し、イスラエルをアパルトヘイト国家と見做すユダヤ人) が、共同で執筆した記事である。

なお、One Democratic State Campaign (ODSC, 民主主義的一国家キャンペーン) のウェブサイト、その英語ページは以下のリンク先。

当然ながら、当事者たるパレスチナ人とイスラエル人が決めることであるが、私自身(本 note 投稿の筆者)は、パレスチナ/イスラエルの地に民主的な一つの国家を建設するという「一国家解決法」, その意味における one-state solution の考え方には非常に共感を覚える。

パレスチナ/イスラエルの問題に不案内の人とよく知る人の一部その双方から非現実的と見做される可能性のある一国家解決法だが、しかし例えば、今から18年も前、2002年3月23日の朝日新聞に当時のイスラエルの兵役拒否者たちのうちの一人、ヤイール・ヒイロという名の当時18歳の若者の声が掲載されていて、そのまま引用すると、

「私はユダヤ人が自分たちの国をつくるというシオニズムに強い疑問を持っている。私が支持するのは、ユダヤ人とアラブ人が平等に暮らす一つの国をつくることだ」

つまり、こうした考え方自体はこの 2, 3年のうちに急に起きてきたものではなく、イスラエルにおいてさえ、少なくとも既に20年ほど前においても存在したものであって、以降もずっとパレスチナ、イスラエルの双方で一部の人たちが検討してきたアイディアなのだ。

イスラエル国内では今でもほぼ異端と見做される考え方であると思われるが、しかし、こうした意見はパレスチナ人サイドはもちろん、イスラエルで違法占領に反対する人たちの側からも今後徐々にではあっても広まることが考えられ、環境は明らかに厳しく遠い道のりであるのは間違いないだろうが、

かの地に真の平和・自由・民主主義が実現する未来があるのなら、実は「一国家解決法」こそが唯一「現実的」な方策なのだと言っていいのではと、私自身は思っている。

前章で紹介した 3人のイスラエル人の名前を挙げるなら、イスラエルの人権活動家、B'Tselem の Hagai El-Ad, 彼の主張を一貫して追いかけているわけではないので筆者には断定的な物言いはできないが、彼が指摘するイスラエルとパレスチナに既に存在する "one-state reality", そしてその "apartheid" という現実とどう向き合うのかという問いかけの延長線上に one-state solution があっても何ら不思議はなく、また Haaretz にしばしば寄稿しているイスラエル人ジャーナリストの Gideon Levy は明らかに one-state solution の主唱者の一人だし、 今はアメリカ合州国在住のイスラエル人 Miko Peled も one-state solution, 「一国家解決法」の支持者なのだろうと思う。

本 note 投稿の冒頭で John Lennon の Imagine に触れたが、あの歌には確かに "no religion" というフレーズがあるが、彼は "Nothing to kill or die for, and no religion, too" と歌っていて、「人を殺す理由もないし、自分が死ぬ理由もない。そんな宗教だってない」と歌っているのだという解釈も可能だと筆者は思っている。John Lennon は神を信じていなかったし、こうやって Lennon の "Imagine" を引き合いに出す筆者自身、無神論者なのだが、しかしいわゆる三大「宗教」の聖地を抱えるパレスチナ/イスラエルの地に民主的(少なくとも筆者の考えでは且つ世俗主義的)な一つの国家を建設して、そこで複数の民族が等しく自由と平等な権利を享受しながら生きる、そんな社会の実現を標榜する「一国家解決法」の政治運動・社会運動は、John Lennon の "Imagine" を地で行くようなものであって、こういうアイディアにこそ希望を持ちたいと筆者は考えている。

ここからは付録 1) : イスラエルの占領政策に抗議し、兵役を拒否するイスラエル人

前章において、18年前のイスラエルの兵役拒否者の一人が既に、事実上「一国家解決法」の支持を語っていたことに触れたが、イスラエルには、多数派ではないとは言え、母国の占領政策に反対し、パレスチナ人に対する人権弾圧に抗議して、イスラエル軍の軍事刑務所に収監されながらも、兵役を拒否する人たちがいる。

以下の筆者の過去の note 投稿 2点は、そんなイスラエルにおける兵役拒否に関し、近年の兵役拒否者のうちの一人、2017年に兵役を拒否し、母国イスラエルの軍事刑務所に 110日間にわたって収監された後に兵役免除を勝ち取った当時19歳のイスラエル人女性 Atalia Ben-Abba の例を取り上げた、イスラエルのドキュメンタリー映画について紹介したもの。

その映画の内容を紹介するとともに、イスラエルにおける兵役拒否、そしてパレスチナ・イスラエル問題について書きつつ、上述の 18年前の兵役拒否者に関することや、近年におけるその他の兵役拒否者、ごく最近の兵役拒否者などの例も取り上げているので、以下にその投稿 2点へのリンクを貼っておきたい。

付録 2) : イスラエル批判に対し「反ユダヤ主義」という名のレッテルを貼ることの度し難い愚かさ

今日のこの note 投稿の冒頭で、世界中の多くの国々・地域における人権問題を取り上げている国際的な人権擁護団体アムネスティについてまで、イスラエルにおける人権の問題を批判的に取り上げるというだけで「反ユダヤ主義」のレッテルを貼ろうとする、そんなイスラエルのプロパガンダに熱心な人たちがいるということに触れた。

以下は、関連する投稿。投稿タイトル上の写真に写っているのは、勿論そんなイスラエルのプロパガンディストたちではなく、「私はユダヤ人、しかしシオニストではない」とアピールする人たちの写真。

付録 3) : マガジン

付録 4) : イマジン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?