vol.3 問いからはじめる「人との向き合い」

大学3年生になったタイミングから、「探究(的な学び)」を自分のキーワードに置くようになりました。

探究の伴走を本格的に始めようと思い立った背景には、自分の目指す「教師の在り方」と「育みたい学習者」と探究がすごく親和性が高いと感じた方です。

ゆくゆくは、子どもたちのよき「共同探究者」「探究支援者」になることが求められる教育学部の学生たちには、たっぷり「探究」の経験を積んでほしい。学びの本質は、与えられたことをただこなす(だけ)ではなく、自分たちで問いを立て、自分たちの答えにたどり着くことだと肌で感じてほしい。

— 苫野一徳 (@ittokutomano) December 23, 2019

続いては、以下のブログの一節。「社会的に公正な教育とは、どのような教育だろうか?」という問いに応えるものです。

教室は「自分のすることを誇りに思い、自身や他人を尊重し、力強く正確で美しい学習活動をする生徒たち」でいっぱいになって欲しいと言います。そしてそういう子供たちを「職人=クラフトマン」と呼びました。

つまりは、「自ら問いを立てて、自分なりの方法で、自分なりの答えを出す」探究の経験を、まず自分がたっぷりと積むことが大事ではないか。

そして、「創り出す」という探究的な営みを中心に据えることで、プロジェクトにおいて様々な関わりの中で、自らの特性や強みに気づくことで、自他を価値ある存在と実感できるのではないか。

この2つの仮説を、まずは自分が「探究を探究する」過程で確かめてみようというのが、大学3年生のスタート地点。

そこで出会ったのが「BEAU LABO」という高校生向けの探究プログラム。

どんなプログラムかというと…

BEAU LABOは、学校や学年の垣根をこえて集まった全国の仲間と、3か月間、本気で探究学習に取り組むオンラインプログラムです!

福井県内で活躍する企業や専門家、そして全国各地の大学に通う学生のサポートのもとで 興味関心を探究していきましょう。これからの時代に必要な、自ら学び、自ら考え、自ら行動していく力が身につきます。

最初は、高校生のグループでの探究を伴走する「ディレクター」をやり、その後は、大学生ディレクターをマネジメントする立場や、プログラム全体の企画運営など、様々な役割を任せてもらいました。

気づけば約2年の関わりになり、去年の暮れに満を持して卒業しました🎓

自分に求められる役割も、関わる対象も高校生・大学生と変化を続けた期間でしたが、自分がしていたことを一般化すると「ヒト・モノと真剣に向き合う」ことだと思います。

探究伴走に限らず、企画やプロジェクト管理やマネジメントにもつながる汎用的な資質・能力を磨くことができたと思います。

卒業のタイミングで、卒業企画なるものを用意してもらい、「問いからはじめる人との向き合い方」というテーマで2年間の学びや引継ぎ的な話をしました。

そこで今回は、「2年間で磨いた資質・能力を、これからの学校現場での2年間にどう発揮することができるか?」という問いを忍ばせながら、内容をリライトしてみます。

1.関わる人との関係が非対称になっていないか?

「マネジメントをする/される」「先輩/後輩」という関係性では、自然と上下関係が生まれます。それ自体は構造的なものなので悪いことではないのですが、自分が上の立場になると、ある程度、自分の要求を通すことができます。

相手が高校生であれ、大学生であれ、社会人であれ、「フラットな関係性」をぼくは大事にしています。

言い換えるならば、「一緒の目線で悩んで、考えてみて、一緒に次の一歩を踏み出す」関係性です。

一緒に悩んで、一緒に沈んでしまうと伴走もできないので、ぼくはこのような在り方を、苫野先生の言葉を借りて「良き共同探究者」と表現しています。

2.積極的な対話のスタンスとは?

「よい対話とは何か?」という底を明らかにする問いや、「何を避けるべきか」という問いから、対話の姿勢についても考えてみます。

指示や依頼が背景や目的などが省かれて、決定事項のように上から降りてくると(文科省の答申みたいな?)、ただそれを「あぁそうなんだ、、」という感じで煮え切らないまま受け取ることになります。

昨日、たまたまTeach For Japanの先輩方と話す機会があったのですが、大上段の話(なぜTFJに関わったの?どんなコミュニティにしたいの?)から、アツい対話が生まれました。

3.最上位目的と照らし合わせて対話しているか?

組織で活動する時、必ず期限を切って物事を決めなければならない場面ばかりでした。

ここで「何をするべきか」という、手段や、義務感が先行してしまうと、「手段の目的化」が起きてしまいます。

この「最上位目的に照らし合わせる」という考え方は、様々な文脈に活かすことができる汎用的な観点だと思います。

4.目の前の相手を"信頼"できているか?

「他者に向けるまなざしと言葉」の積み重ねが、関わる人の思考や行動に大きな影響を及ぼします。

自律に向かう言葉かけを積み重ねれば、徐々に思考や行動が自律に向かいます。逆も然りです。

そして、信頼の言葉やまなざしを向けるかが大切だと気づきました。

これが難しい。どうしても、人の足りない部分を見てしまうと、根っこの部分から信頼することは難しいです。

実際、BEAU LABOに関わる中で、「その子を変える」視点から、「その子に備わる意欲を最大限発揮できる環境を作るか」という視点に変わっていきました。

人間は本来「有能な学び手」という学習観を持つことができるか。この点が、他者の成長に関わる際に外せないと痛感しました。

5.意思決定を素早く行うためには?

信頼関係を作る上で最重要なのは、「見ているよ」というメッセージを行動として伝えることだと思います。

マネジメントする立場になると、少々厳しいことを言わないといけない局面もあるので、相手が自分の発言に納得感を持つための土台にもなる。「こいつ何も見ていないのに何を言ってんだ」となったらおしまいだと思います。

続いて、提案に自分の考えを添えることです。提案をする際は、具体的な内容に加えて、自分の意図や背景を必ず添えるようにしています。

この点が欠けると、前提がズレたやり取りになり、それを確認する手間が生まれ、長期的には工数がかかってしまいます。

最後は、焦点化した問いかけをすること。単に、「〜はどうですか?」などの問いかけ方は、答える側に負荷を押し付けているとも言えます。

自分なりに問いかけを噛み砕いた上で、答えやすい形で投げかけることが意思決定を早めることにもなると気付きました。

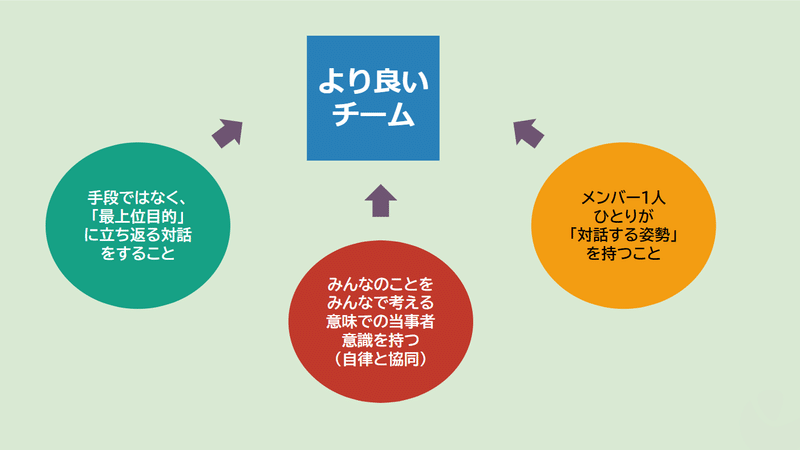

より良いチームって何だろう?

この問いに対する答え。

より良いチーム、組織を創り上げるためには、第一に、目の前の人との向き合いがあり、その積み重ねの先にしかないと思います。

一つひとつの関わりが積み重なることで、組織文化となり、無意識にも組織文化に構成員の行動も左右されると思います。

その意味で、より良い関わりを積み重ねることが重要になってきます。

その条件(現時点)が、上記の図になります。

キーワードは、「意識」「姿勢」「対話」であり、意識が姿勢に現れ、姿勢が対話の行き先を決めるという構図です。

入口は、高校生の伴走をしてみたい!という現場起点でしたが、抽象化した「人との関わり/向き合い」をとことん探索した期間だったと思います。

二次元のスキルにとどまらない3次元の概念的な理解が磨かれていった感覚です。

この汎用的な資質・能力をさらに磨いて、現場でも発揮することができるかは自分次第だと思います。引き続き、自己研鑽していきます🌱

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?