自分をチューニングしていこう ~阿部広太郎さんへの公開ラブレター~

心に刺さる一文がどれだけあったか

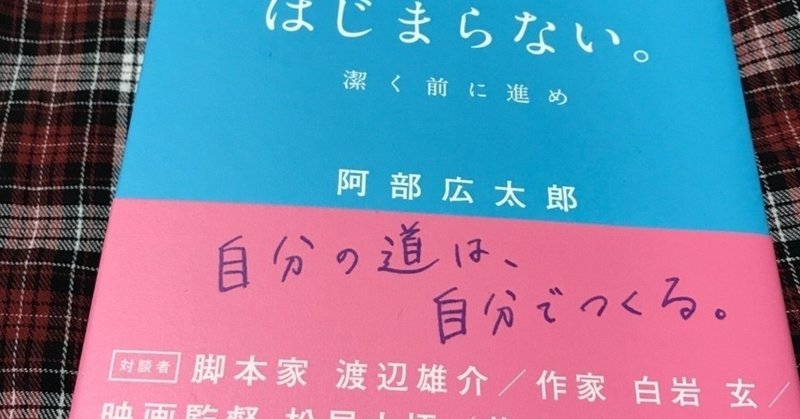

阿部広太郎さんの本「待っていても、はじまらない。潔く前に進め」を読んだ。

私はこれを、明日のライターゼミ第2期の講義の際、阿部さんの手から直接購入した。この本のおかげで、私は一歩前に進めた。そして、この本を読んだことで、「今の自分」と「なりたい自分」を確認できた。

私は、心に刺さる一文があれば、その本を読む価値があったと思っているが、この本にはそれがたくさんあった。それを書き留めながら読み進め、感想を書こうと思っていたら、仕事の方が大変になり、まとめる時間を持てないまま、先日、阿部さんがnoteでこの本を全文公開されていて、完全に感想を書くタイミングを逸してしまった。

けれど、自分が阿部さんに前に進むきっかけをもらったように、これが誰かにとって、この本を読むきっかけになったり、何かを考えるきっかけになったりしたら嬉しいなと思って、この記事を書くことにした。これも阿部さんの全文公開チャレンジがきっかけだ。だから、これはいわば、阿部さんへの公開ラブレターだ。

***

顔の見える誰かのために

救われる人がそこに1人でもいるならば、残り99人に笑われてもいい。

たったひとりでも「救いたい」「助けたい」「なんとかしたい」と思う人がいて、その人を救えるならいいじゃないか。自分が救いたい、「顔の見える誰か」の為に、自分の力を使おう、それでいいじゃないかと思った。

矢面に立って、批判される立場になる覚悟があるのかどうかが大事だなと思います。自分がやりたいことがあるならそれをちゃんとかたちにして、「いい」でも「悪い」でも、まずは言われる立場にならないとはじまらない。

人の後ろに隠れて、遠くから石を投げる人間にはなりたくない。ちゃんと、自分の仕事を形にして、その仕事の評価を、痛くても聞けるような働き方をしようと改めて思った。

「打席」の場所は、人によって違っていい

打席に呼ばれるのを待つのではなく、打席は自分でつくればいい。

数年前、某コピーライター講座に通っていた時、ある講師が言っていた。「まずは打席に立て」「いくら素振りをしていても、球がこなきゃ打てない」と。その時は、「打席に立つ」という意味を「コピーライターになる」とか「制作会社に入る」とかそういうことだと思っていた。

でも、今の職場で、コピーライター講座等で学んだことをアウトプットしていくうちに評価してもらえ、広報の部署に異動することができた。届けたい誰かに届けたいことを届ける仕事に携われたら、もうそれは打席に立てたようなものだと今ならわかる。

「打席」の場所は、人によって違っていい。打ちたい球は人によって違う。私は、私の「打席」をつくりながら、打ちたい球を打っていこうと思った。

本気の一語一句は、無視されない。

言葉に「想い」が乗っていれば、それはちゃんと「熱」を持って、相手に届く。先日、とある企画を職場で実施したところ、翌日「昨日、面白い企画やってたね」とたまたま別件で立ち寄った先輩から声をかけてもらえた。この人には見てほしい、きっと見てくれると思っていた人だったので、嬉しかった。「伝えたい」と思ったものは、ちゃんと届けたい誰かに届くのだと実感した。

次の「打席」に呼ばれるために

人脈の、脈を打つためには、相手に役立てる力を磨くしかないんだ。

ずっと身につけたいと思いつつ、先延ばしにしてきたことに、今年の残りの時間をかけてトライしようと今、思っている。それが、今後どこにいても自分の未来を創る糧になるはず。もう言い訳をしながら先延ばしにするのはやめようと思った。

何かをしたいと切に願う人に、人はチャンスを与えてみたくなるはずだから。

どうしてもやりたい企画は、それを「いいね」といってもらえそうな上司に相談しにいくようになった。そして「やりたい」想いを伝える。たいていは乗ってもらえる。

もっと遠慮せず、やりたいことを言葉にして、どんどん形にしていこうと思う。ダメ出しされたって死ぬわけじゃない。言わなきゃ何もはじまらない。

人と関わることで、自分の役割を知る

どれだけの人と志でつながり、新たな信頼関係をつくれるか。

まず、自分で、相手の役に立てる自分を育てること。

キャラクターは、まわりが決めること

以前、「箱庭のガッコウ」というキュレーションのワークショップに参加したことがある。5~6人のチームにわかれて、各チームがテーマを決めてキュレーション記事を作成し、発表。優勝チームは箱庭Webサイトに署名入り記事が掲載されるという企画だった。

私がいたチームにはリーダーとなって話を前に進めてくれる人、興味のあるテーマを出せる人、取材がうまい人、写真がうまい人、想いを文章に乗せるのがうまい人、といったように得意なことが人によって違い、それが絶妙に補完し合って、役割分担が自然とできていた。

私は、話し合ったことをまとめて整理したり、情報を収集したり、はじまりとおわりの文章をライティングして原稿のたたき台を作ったり、タイトルのアイデアを出したり、と割と裏方の役割を担っていた。

ワークショップ以外でも何度か集まり「ネットで調べるだけでは足りないね」となって実際にお店に取材に行ったり、まとめていくうちに情報量が多くなりすぎたため、1章まるまる潔くカットしたり、締切のギリギリまで文章や画像にこだわったり、とチームのメンバーの想いが相乗効果で積み重なり、納得のいく記事ができた。

その結果、見事優勝することができ、署名入りの記事が掲載された。それまで自分は「今いる職場でしかうまくやれないのでは?」という不安があったのだけれど、うまく役割分担ができ、一緒にやる人と呼吸があって、補完しあえれば、自分でもできる、という自信につながった。

「ミッション」があれば、他人とコミュニケーションをとるのは楽しいものなんだと身を持って体感した。

場に応じて、メンバーによって、自分の役割やキャラは変わる。それは当たり前のことで、だから、たまに職場以外の環境に身を置いてみるという体験は貴重だなと思う。これからも定期的に外に出て自分をチューニングしていこうと思う。

自分の「好き」×「向いている」は何か

自分の好きに、向いていることが掛け合わさった時、他のどこにも似たような人がいなくなった。

自分の好きなことは、これまでいろいろと変遷しすぎていて(これはまた別の機会に書いてみたい)、趣向がよくわからなくなってしまっているけど、総じて言えるのは、「自分が好きなもの・ひと・ことを全力で応援すること」が好きで、そのために、「課題を整理したり、見える化したり、文章化したり」っていうことが向いているのかなと思う。

自分にやりたいことがあるというよりは、誰かの全力サポーターになりたい。今だったら、職場での情報共有や情報発信のために何ができるかを全力で考えているし、プライベートでは、全力で大好きなわざわざや乃木坂46に対する愛をTwitterやnoteで叫んでいる。

そのポジションが私は好きだし、それでいいと思う。私には、自分を前面に出してキャラ立ちするような、確固たるキャラは正直ない。自分の中に発信したいことがあるわけでもない。いつも伝えたいことは、自分の外側にある。そんな自分の方向性を、この本を読んで確認できたし、そこに足していきたい要素を再確認できた。自分の心の位置を調整できた気がする。

そんなわけでこの本を読み終え、感想を書けたので、別の誰かの何かのきっかけになるよう、職場の発見文庫に出してみようと思う。

***

心に火をつけた

言うなれば心に火がつく瞬間が好きなんだと気付いた

これだけは大切にしたいという潔さが、必ず前に進む原動力になるから。

阿部さん、ちゃんと私の心にも火がつきましたよ。自分のやりたいことを貫くために、足りないと思うスキルをこれから身につけに行きます。

背表紙も見ました。背中を押してくれるひとこと、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?