心の中で生き続ける景色 三島由紀夫先生の研究記録

こんにちは。

人生には、転機となる出来事が存在します。心に残る出来事かも知れませんし、又時間が経ってからあの出来事が重要だったと思うこともあるでしょう。

三島由紀夫先生の文学を常々読んでいますと、先生の転機はどこなのか? どこからこの描写が生まれたのか? などなどと、勝手な研究が進んでおります。

昨年は没後50年でして、三島由紀夫先生の名前がいつも以上に世に溢れました。見たことがない映像も数々。三島由紀夫先生の研究をされている方は世界中にいらっしゃるようです。

さて、三島由紀夫先生の転機となったであろう出来事、まあ、出来事と書きますと、やけに低俗な響きではありますが、そのことについて触れます。

1966年のインタビューを文字起こししました。

終戦のとき、私は終戦の詔勅を親戚の家で聞きました。と申しますのは、東京都内から離れた所の親戚の家に私どもの家族が疎開をしていまして、そこへたまたま私が勤労動員で行っていた海軍の工場から帰っていたのですが、なぜ帰っていたかというと、ちょうど、チブスらしい熱を出しまして、そして帰ってしばらく静養していた時期に当たっております。そして詔勅を聞くとすぐまた自分の職場へ帰って後始末をしたのですが、終戦の詔勅自体については私は不思議な、感動を通り越したような空白感しかありませんでした。それは必ずしも予期されたものではありませんでしたが、今までの自分の生きてきた世界がこのままどこへ向かって変わっていくのか、それが不思議でたまらなかった。

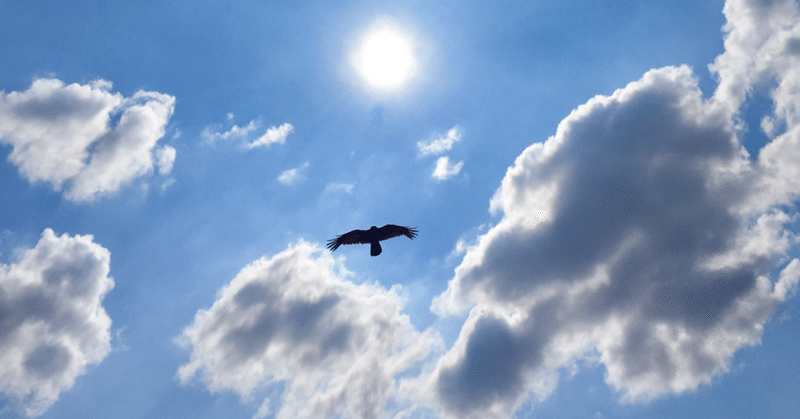

そして戦争が済んだら、あるいは戦争が負けたらこの世界が崩壊するはずであるのに、まだ周りの木々の緑が濃い夏の光を浴びている。ことにそれは普通の家庭の中で見たのでありますから、周りに家族の顔もあり、周りに普通のちゃぶ台もあり、日常生活がある。それが実に不思議でならなかったのであります。

それから間もなく神奈川県高座の海軍工廠、つまり勤労動員先へ帰りまして、友達といろいろ話し合った。当時はもう残っていた学生もわずかでありましたが、そこで目にした2つのことが非常に印象が深かった。

一つは、厚木航空隊その他からどんどんどんどん物資やなんかを運んで、兵隊たちがトラックを徴発していってしまう。我われの使うべきトラックも何もない。そういう状態の中で、しかし、アカデミズムの連中は非常に意気軒昂としておりました。私どもの周りにおりました法律学関係のアカデミズムの若い学者たちは、「これから自分たちの時代が来るんだ」「これから新しい日本を我々が建設するのだ」と、「今こそ軍閥の悪夢が終わって、新しい知的な再建の時代が始まるんだ」と、いわば誇張して言えば欣喜雀躍という様子でありました。

私は今も昔も疑り深い人間でありますから、そう様子を見ていて、「へへえ、そんなもんかな」と思っていた。「いったい知的に再建するって何のことだ」「日本の精神的な再建って何のことだ」と。

私がそのとき感じました疑問は20年ずっと尾を引いておりまして、やっぱり彼らは何もしなかったんじゃないか、というようなことを感じるようになりました。私の今までの半生の中で、20歳までの20年は軍部が色々なことをして、軍部のおそらく一部の極端な勢力でありましょうが、それがあそこまで破滅的な敗北へ持って行ってしまった。そのあと20年は一見太平無事な時代が続いているようでありますが、結局これは日本の工業化のおかげでありまして、精神的にはやはり何ら知的再建というに値するほどのものがなかったのではないかと。ちょうど40年、41歳の私はちょうど20歳の時に迎えた終戦は自分の人生の目処として、そこから自分の人生がどういう展開をしたかということが、考える一つの目処になっております。これからも何度も何度もあの8月15日の夏の木々を照らしていた激しい日光、その時点を境に一つも変わらなかった日光は、私の心の中でずっと続いて行くだろうと思います。

このインタビューはカメラに向かって淡々とお話をされます。原稿を見ながらではなく、淡々と。無駄なく理路整然と述べられますが、文字にしてみますと、言葉選びからしまして、先生の秀逸さが際立っていますね。

インタビュー内でお話しされていますが、『終戦の詔勅』や『終戦』は先生の転機となり、先生の中の文学へ大きな影響を与えたと、考えています。

短編小説 『翼』 があります。1951年5月『文學界』より発表。インタビューの15年前ですね。

『翼』の小説は戦時中の従兄妹である若い男女の恋愛の話です。その中で、男女が東京の空を見つめるシーンがあります。

空はひろい眺望のかなたに、鳶尾のはなのように巻いてはほぐれていた。対岸の緑をぬきん出て、空中遊覧車の黄いろい椅子が、何か天から降りて来て坐る人を待ちあぐねているように、ふしぎな様子で空中に懸っている。戦争が激しくなるにつれ、そこの遊園地のさまざまな機械は電力制限のために運転を罷めたのである。まことによく晴れた日で、空の青さも限りなかった。東京の空がそれほど青く、星空があれほど澄明であったのは、生産不振によって自然の煤煙が減少を見たからであるが、そればかりではなく、戦争末期の自然の美しさには、死者の精霊たちの見えざる助力がはたらいているのではないかと思われるふしがあった。自然は死の肥料によって美しさがます。戦争末期の空があれほど青く澄んでいたのは、墓地の緑があれほどにあざやかなのと同断の理由によるものではないかろうか?

このシーンは、非常に心打たれる描写でして、先生の視点が随所に現れていると考えます。戦前の工業化にて燻んだ空。終戦の詔勅を聞かれたときの、青々とする自然の樹々。死者への畏敬の念・・・。

先生の瞳に映り、生涯きえることなかった出来事があったからこその描写だと。

『翼』の小説が、何故『翼』という題名なのかといいますと、満員電車で背中合わせになった恋する男女が恥じらいの中で、互いの背中に翼を感じ取ります。その翼を真意を確かめようと、描写が進んでゆきます。短い小説ですが、三島由紀夫先生の哲学が随所に顔を出す、名作だと思います。

是非、書店にて。

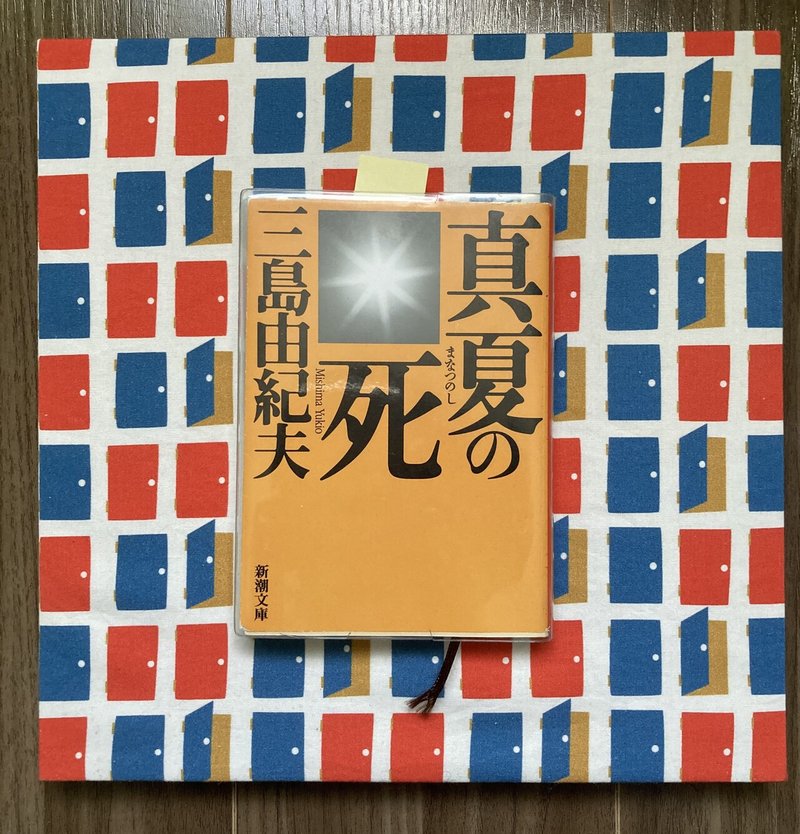

『真夏の死』の自選短編集の中の一つです。

僕の三島文学研究は続く。

花子出版 倉岡

文豪方の残された名著を汚さぬよう精進します。