産業革命とフェミニズムー性から読む「近代世界史」⑧

第三章 産業革命、社会主義、諸国民の春

―1763~1848

産業革命Industrial Revolution、というのは奇妙な言葉である。いつ始まり、いつ終わったとも知れぬこの「革命」は、確かに世界を大きく変えはした。しかし本来は誰かに自由をもたらすものを革命と呼ぶべきだが、この場合、一体だれが自由を手にしたのだろうか?哲学者J.S.ミルは「自由は他者を害さない限りにおいて認められる」と述べるが、もしこの「産業革命」が自由を生んだと言うのなら、その影で誰かの幸福が奪われていなかったか、よくよく考えてみる必要があるだろう。少なくとも、当時の大多数は自由の欠如をこそ感じ、そして怒りに震えていたようである。

・七年戦争、資本主義、性別役割分業

名誉革命からナポレオン帝国に至る長い十八世紀は、世界史にとって革命の季節であると同時に、やがて近代の支配者となる巨大な怪物を産み落とした時期でもあった。この資本主義capitalismという怪物は、最初に市民革命を成し遂げたイギリスで急成長する。18世紀半ばの七年戦争Seven Years' Warでアメリカ植民地を手に入れてから、イギリスは大西洋の貿易を牛耳り、財政難で混乱に陥るフランスを引き離して世界の覇権hegemonyを握る。自国と西アフリカ、そしてアメリカを結ぶ三角貿易によって黒人奴隷は植民地へ運ばれ、商品となる綿や砂糖を作るために酷使された。その綿はイギリスへ輸出され、綿布としてアフリカへ送られる。これによりイギリス国内で綿工業が発達し、紡績機などの技術革新を生むこととなる。

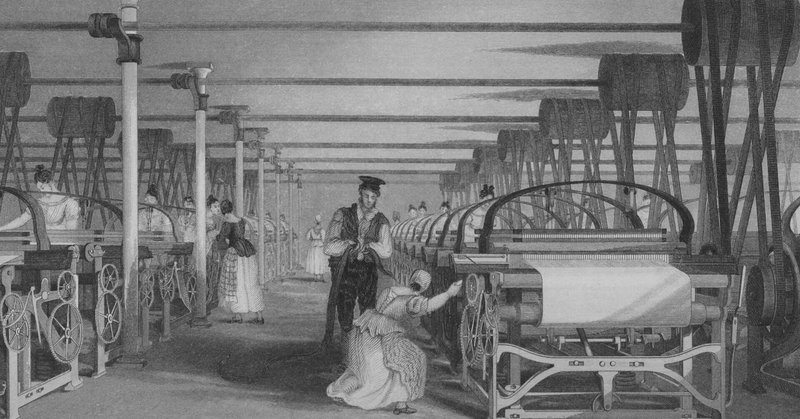

名誉革命以降に力をつけた地主や商人たちは、国家の後ろ盾を下に食料増産や工業化を進めて資本を蓄えていった。その過程で農民の共有地を囲って個人の私有地とする囲い込みenclosureや、水力や蒸気機関などを利用した機械の導入による生産の大規模化(工場制機械工業)が行われ、人々の伝統的な働き方が崩されていく。それまでの暮らしを奪われた農民や職人は資本家に雇われる賃金労働者となるしかなく、都市は仕事を求める人々でごった返した。

人口が急増した都市部では、労働者の生活水準が落とされる。日当たりが悪く、下水も整っていないような狭苦しい住宅が並び、外は工場からの煙で視界が鉛色に覆われた。機械の改良で技術を磨かずとも作業できるようになり、職人たちは失業し、代わりに女性や子供が雇われた。雇い主から見れば、「男に劣る女子供」は安く使える労働力として格好の存在である。賃金は低くとも、彼女らは男性と違わない長時間の過酷な労働を強いられた。

革命以前のフランスがそうであったように、もともと女性は機織りや農耕など働きながら家事や育児を担っていた。家と労働の場は重なっていたのである。だが資本主義の発展とともに、家庭=私的領域と職場=公共領域とは分け隔てられていく。これを背後で支えていたのが、ルソーら啓蒙思想家たちの「女性は家庭で愛情をもって夫や子に尽くすべき」といった女性の従属を説く道徳観であった[1]。後述するドイツ観念論に見られるように、19世紀に入っても哲学と資本主義は手と手をつないで性別分業gender division of laborを押し進めてゆく。女性は「本来」家庭におり、働くのは「例外」なのだから賃金を下げるのは当然だと、そのような考えをほとんど誰も疑わなくなるのである。

父母がともに外へ働きに出ると、以前は家庭で用意されていた衣食を現金で買うしかなくなる。栄養状態は悪化し、結核や梅毒などの伝染病が流行った。そんな状態を前にしても、大半の資本家は「時は金だ」と労働者たちを鞭打った。その身体は物のように扱われ、その生は余すところなく搾り取られた。

労働者たちは環境の改善を求めた。18世紀末には蜂起を恐れた政府が困窮者を補助する制度を始めたが、費用が嵩張るという理由で「自己責任」が道徳として強調されるようになる。同時に、人々が団結して賃金の引き上げを要求するのを防ぐため、1799年には団結禁止法が定められた。フランス革命においては下層民に寄り添う政治家(ジャコバン派)が多く現れたが、それがイギリスに波及するのをせき止めようとする意図も働いていた[2]。

・ラダイト運動、オーウェン、工場法

おかしいのではないか。そう思う者がいなかったわけではない。例えば、イギリスにはロバート・オーウェンがいた。オーウェンの働いていたマンチェスターという所は、早くから毛織物産業が盛んになり、資本主義の最先端を走っていた都市である。中流階級に生まれ、若くして紡績工場の経営者となっていた彼は、労働者に正当な賃金を払って業績を上げることに成功する。さらにオーウェンは労働時間の短縮や生活環境の改善を通して労働者に報いる方針を自ら進め、世間の評判を集めていった。

そんな折の1815年、ナポレオンとの戦争が終結する。ナポレオンが築いた帝国が消えて自由な貿易が再開されると、輸入穀物によりイギリス国内の農業が脅かされる。多くの土地を持つ地主層は、穀物の価格を下げないよう政府に働きかけ穀物法を制定させた。これにより安い食料を求める貧困層はさらに困窮する。また、この年の四月に起こった噴火によりヨーロッパは冷夏となり、不作と飢饉が人々を苦しめた。飢えと失業による窮状を訴えるため、一部の労働者は機械を打ち壊す行動に出た(ラダイト運動Luddite movement)。

労働者の苦境を肌で感じたオーウェンは、イギリス議会に『工場制度に関する考察』を送り、労働時間の制限と10歳未満の子供の工場労働禁止などを提案した。1817年には工場労働に関する報告書を出し、人間の労働が機械に支配されている現状に問いを投げかける。オーウェンは生産性が高まる一方で労働者の賃金が下げられていることを批判し、貧困層や失業者に職を与えるべきだと主張した。同じ時期には中部の農村で困窮を訴える人々が蜂起し、さらにマンチェスターでは集会を開いた民衆を軍が虐殺する事件が起こっている。

このような状況に応じてか、1819年に紡績工場法が制定される。だがこの法律が適用されるのは紡績工場だけで、しかも労働が12時間以内となるのは16歳未満に限られるなど、オーウェンの要求と比べても不十分なものだった。彼は折れることなく行動し続ける。1821年、彼は『ラナーク州への報告』を刊行、機械よりも生身の人間を重視するよう訴えた。この時には既に、経済学者のリカードやアダム・スミスが「労働価値説」を唱えていた。「人間の労働が商品の価値を決める」というこの学説からは、労働者としての人間に重きをおく思考を導くことが出来る。オーウェンはこれを土台として、労働者に対しその働きに見合うだけの報酬を与えるべきだと主張したのである。

現実への不足感は、彼の内の理想をますます輝かせた。オーウェンは人々が自律的に働きながら、相互扶助によって共生できるようなコミュニティーを作るために動き出す。それは農業を中心にまわる人と自然とが調和しているような共同体であり、人々の間の不平等は一切存在しない。オーウェンは理想の実現を信じ、「ニューハーモニー村New Harmony」建設のためアメリカへ渡ろうと決断する。

・サン=シモン、フーリエ、「空想的社会主義」

少し、時間を戻したい。ロバート・オーウェンの思想と実践は、やがて「労働者階級=プロレタリアート」運動の先駆けとして評価されるようになるのだが、その文脈においてしばしばオーウェンと引き合いに出される思想家が二人いる。アンリ・ド・サン=シモン、そしてシャルル・フーリエである。

七年戦争のさなか、パリの貴族の家に生まれたサン=シモンは、10代の時にアメリカ独立戦争に従軍している。その後にフランス革命が勃発すると、自ら貴族の地位を蜂起すると宣言、さらに他の貴族も自分に倣って特権を棄てるよう要求した。だが一方で彼はブルジョワ的な投資を行い、それにより山岳派に目を付けられ捕縛される。あわや処刑間近で政変が起こり、恐怖政治が止められたことで彼も釈放される。

マノン・ロランやオランプ・ドゥ・グージュが政敵として捕らえられ、彼女らとともにサン=シモンが牢獄で死の宣告を待っていたとき、フーリエもまた生命の危機にさらされていた。1772年に富裕な家に生まれた彼は、革命勃発の後に織物産業が栄えるフランス南東部の都市リヨンで働き始める。封建的な身分制が解体されたはずの革命期にあっても、産業で生まれた富は依然として貴族やブルジョワたちに独占されていた。彼ら富裕層と貧困層であるサンキュロットとの格差は深まる一方で、やがて1793年には武力衝突が避けられない事態となる。当時の山岳派政府はサンキュロットを支持してリヨンへ派兵、革命に反対する住人を次々と処刑していった。フーリエは反革命派の立場にあったため、命からがら戦場と化した街を脱出する。

自由をもたらすはずの革命が、圧制と暴力に屈するのを身をもって体験したフーリエとサン=シモン。希望と失望とを同時に突き付けられた彼らは、社会の在り方をいちど根源的に思考し直すことで立ち向かおうとした。ナポレオンが追放された翌年から、サン=シモンは数年にわたって『産業』と題された大作を発表する。

彼はフランス革命の原因を資本主義の成長によるものと考え、下層の者たちが担う産業が暴力的な封建的身分秩序を打ち砕いたのだと主張する。産業の発展が人々の自由をもたらしたのであり、それは平和的に進むことも出来るはずである。なぜなら人間はみな労働するという点においては同じであり、その労働によって互いを理解し、人々の間の平等をもたらすからである。

サン=シモンは述べる。たとえ資本家と労働者という階層に分かれていても、労働の中でコミュニケーションを促すことで、一つの「産業者」として調和できるのだ。彼は資本主義の下で拡大する市場にも楽観的である。市場での自由な取引に任せていれば、そこで生まれた富は労働者や貧困層にも行き渡り、労働者たちは資本家と対立せずにすむのではないか。こう考えるゆえにサン=シモンは、人々が財産の有無で階層の上下に別れてしまうことも受け容れる。その正否はどうあれ、資本主義と貧富の格差について初めて巨視的な考察を提示した点で、きわめて画期的な思想であると言える。

一方のフーリエは、1829年に『産業の新世界』を出版、これまた凄まじい分量の著作となっている。この本で彼は、フランスでも既に名が知れ渡っていたオーウェンを強く批判する。オーウェンは自らが理想とした共同体で完全な平等を目指していたが、フーリエはサン=シモンと同じく人々の間に格差が生じるのを否定しない。なぜなら一切の格差を失くせばメンバーの競争心も消えてしまい、共同体の活力が損なわれるからだという。

人々の能力に差があるのは当たり前で、その違いは調和を導く多様性をもたらす。人間は様々に異なっているからこそ、他の者に関心をもつことができ、互いに惹かれ合うのである。フーリエもまたオーウェンと同じく理想的な共同体「ファランジュ」の建設を志したが、階層や格差を失くすのではなしに資本家と労働者の融和を図ろうとした点において、思想としてはサン=シモンに近いと言えるだろう。

サン=シモンもフーリエも、資本主義に伴う現実の悲惨を避けようと試みながら、資本家と労働者は平和的に共存できるとする。実はこの辺りが、のちにエンゲルスから「空想的」とのレッテルを張られる理由ともなっているのだが、当時としては十分に斬新な考えであり、そのため少なくない人々を惹きつけたのであった。

フーリエについて、もう一点触れておかねばならないことがある。彼は社会について巨視的な問いを立てたのと同時に、性についても根本から問い直そうと試みていた。フーリエは『四運動の理論』という著作の中でこう述べている。

最良の国民とは、最高の自由を女性に与えている国民である。...同じように、最悪の国民とは、女性を奴隷化してきた国民である

彼は社会の進歩と女性の解放を結びつけ、女性を劣位に置くような社会を厳しく避難した。フーリエが理想とする共同体ファランジュでは、男女は等しい教育を受け、あらゆる職業は両性に開かれている。家事であれ工場労働であれ、全ての労働は共同で行われ、料理や育児の責任は女性ではなく共同体によって担われる。

彼は親によって結婚相手が決められ、離婚が認められない現実の社会を批判し、恋愛と結婚の自由、そして同性愛を含めた性的行為の自由を主張した。これが実現すれば女性が家に閉じ込められることも、男女の経済的な不平等もなくなり、性別や性的指向を問わず全ての構成員が自由を手に出来るはずである。フーリエは「フェミニズム」の語を初めて用いたとも言われているが、彼にとって女性の解放はより良い社会を描こうとすれば必然的に導かれるものだったのである。

<参考文献>

[全体]

ウォーラーステイン, イマニュエル『近代世界システムⅣ中道自由主義の勝利 1789-1914』名古屋大学出版 2013

大獄秀夫『フェミニストたちの政治史―参政権,リブ,平等法』東京大学出版会 2017 pp40-49

奥田暁子ほか編『概説フェミニズム思想史―明日にむかって学ぶ歴史』ミネルヴァ書房 2003 pp104-125

木下康彦ほか編『詳説世界史研究』山川出版社 2008

中嶋洋平『社会主義前夜─サン=シモン、オーウェン、フーリエ』筑摩書房 2022

[1] 三成美保ほか編『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』大月書店 2014

[2] ウォーラーステイン『近代世界システムⅢ「資本主義的世界経済」の再拡大 1730s-1840s』名古屋大学出版 2013 pp65-154

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?