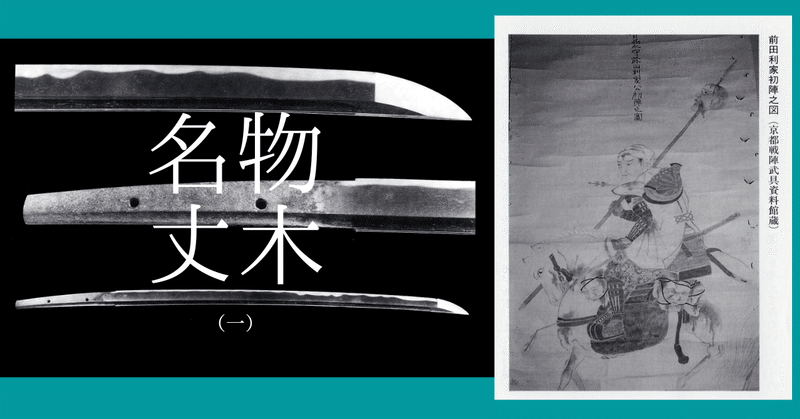

「名物・丈木」(一)

丈木という刀についてご紹介するにあたり、前置として3回にわたって刀剣に対する美意識の変遷について、価値の定められ方について、そして、刃切れについてご紹介しました。いよいよ真打です。「名物丈木攷」を掲載する予定でしたが、こちらを底としてのエッセイが見つかりましたのでこちらをご紹介します。

当館寄託の「丈木」は前田家に伝わり、伝来はもとより七箇所も刃切がありながら名物とされてきました。名前も、そして刀工も転々としてきたこの刀について紐解いてゆきましょう。(全7回予定)

—名物丈木(一)—

享保名物帳追記の部に松平(前田)加賀守所有として「丈木」という刀が載っている。丈木は素直にそのまま「ジョーギ」と読む。この刀は他の名物刀とくらべると伝来由緒等の情報がたくさんのこされている。ここでその一部始終を開陳する暇はないけれど、その伝承は文字通り戦国の雄叫びを今に曳いている。刀には歴史の惨酷とロマンが渾然としていて大袈裟にいえば見る者の精神を天上昂然とさせ、あるいは暗鬱瞑想の淵に沈潜させる。「美術刀剣」として心穏やかに楽しみ鑑賞するには聊か趣の異なる刀剣である。与しやすい対手ではない。

筆者はかつて「丈木」について論考(「名物丈木攷」第二回薫山刀剣学奨励基金研究論文―(財)日本美術刀剣保存協会―研究紀要平成十年十月)したことがある。

一昔以上も前のことで、論文形式でもあり、読者もまたそれを記憶している人も今ではそう多くはないと思われる。ひとつの刀剣の素性と運命ということを考える上でこの丈木は典型的なものをもっている。以下、あるいは部分的に叙述が重複するかも知れないがその点は御諒恕願って改めて本刀について書いてみる。

丈木の名の由来については前田家ゆかりの古記録に―家根(やね)板のいまだ形にならざるもの―つまりきちんと製材する前の材木板と解釈している。別に「定木」とも書く。佐竹家の重臣『梅津政景日記』にも材木としての丈木の記録が出てくる。名物帳にある本刀の解説には丈木のことを「箸にする木」といっている。もとより食膳の箸にも用いたであろうが、本来は先にものべたようにやや大型の材木のことである。本刀が「丈木」と名づけられたわけは丈木を盗んで逃げ去る盗賊を背後から追いついて、その丈木もろ共盗賊を一刀両断にしたことによる。話を耳にした前田利家がこの刀を所望して以来「丈木」の号は有名になった。

つまり「丈木」といわれるようになったのは前田利家所有以後のことである。ところで、本刀の素性である。これがいささが多趣で、一言では片付かない。普通刀剣の製造地や作者は在銘正真であれば何国の何某作とスンナリ片付くが本刀は大きく摺上げられ無銘となっている。無銘になっていても、いずこの国のいつの時代の誰か、おおよその極めは一定するものである。ところが「丈木」という刀は鍛冶の個名が昔から転々としてきた。奇妙なことで、名物刀でこのように作者名が何回も極め更えられた例は他にみない。

丈木は前田利家がその愛刀とした頃、三池典太とされていた。かの名高い大典太(光世作)の太刀が前田家に入るのは三代利常の時代であって、それ以前、前田家の記録逸話類に登場する典太の刀とはこの丈木のことをいう。このことは現代の刀剣書にも記されてある。「典太の丈木」はよく斬れるだけではなく妖異を祓う霊力も示した。『微妙公御夜話』という三代利常の逸話を記した古書の中に、利家の逸話として次のようなことがのせられている。本刀の話柄として重要なので、原文のまま紹介する。

大納言(利家)様御奥へ入らせられ候時分は、誰とも目には見え申さず候へども数百人御跡より追懸申す音聞き申し候 其時は其儘御腰物に御手懸られ御よりかへり御睨み遊され候へば其音相止み申し候 三池傳太の御腰物御差し遊され候時は右の音嘗て仕らざる旨慥なる儀に御座候段、微妙院様度々御意遊され候

(続)

後ろから数百名の気配とは、リアルな怪異ですね・・・。丈木の姿もよくいえば異風、ある意味で地方ものという雰囲気です。三池に極められていたというのも、姿を見ればなんとなく納得がいきますね。

続きはこちら・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?