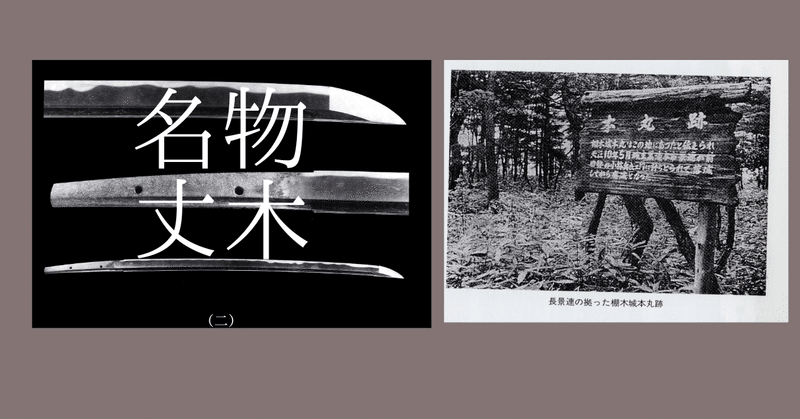

「名物・丈木」(二)

前回はこちらから。

前回、丈木刀の前田利家佩刀時における霊異を記した。科学万能、文明甚開の現代人には「どうせそんな話は・・・」と、一笑に付してしまう事柄であるが、当時は真物の事件であった。迷信は信ずる者には真実であり、信仰である。まして当時は陰影どころか、到るところ暗処で、その隅々に妖異の主人公が棲んでいた。刀剣の霊異霊験譚は丈木刀に限ったことではないが、この刀におけるそれは、他の朧ろ気な物語より、景色が明瞭である点、特筆に値する。

この刀は「丈木」と号される前、前所用者によってもうひとつ号をつけられていた。数多の侍たちが、おのれの刀にいちいち号名をつけたわけではないから、この刀は、余程の切れ物で、所用者の愛重を得たものらしい。

丈木の前所用者は北国の豪族長(ちょう)景連であった。『名物帳』に丈木の出所について「―高倉宮の御内長谷部信連孫より出る」とあるが、信連の子孫が、長景連である。「長谷部」の谷部を省略して「長」氏を称し、越後の黒滝村を本拠としたのが景連より四代前で、本来の素姓は能登の棚木城に拠った豪族棚木氏であった。その地縁によって景連はこの刀を「棚木の太刀」と命名した。

この頃の話として「名物帳」は左のようなことを載せている。

長氏(景連)気短き仁にて、家来を叱りながら釜の鐶を爐の縁にて刻まれ、奇妙の切れ物也

これは後世の上品な茶の釜ではなく、板の間の大きな囲炉裏につるした大杉の手取釜で、そのごつい鉄鐶を不束な家来を叱りながら、それでも腹が癒えかねるので、家来を斬る代わりに釜の鐶を大根や蕪を切るように切り刻んだというのである。

名工辻與次郎作と伝わる。 おそらく丈木で刻まれた鉄鐶は、もっと野太いものだっただろう。(井伊達夫採集史料写真より)

当時、長景連も戦国の慣い、弱小土豪の哀しさで、越後の大勢力上杉景勝の傘下にあった。今や景連の本貫能登は織田信長の勢力圏にあって前田利家が頑張っている。

衝突は当然的におこる。結果景連は殺され、分捕られた棚木の太刀は景連の首と共に安土の信長のもとへ送られた。多小の曲折を経て、利家の愛刀となる。前回のべた「丈木」の号がつけられたのはこの頃のことである。「棚木の太刀」の名は忘れられた。

次に丈木の作者である。この刀の形姿について前田家の『武器目録』からごく簡単に記すと、

◎ 形状寸尺

長さ 二尺一寸五分強、丸棟、中鋒、表裏樋先下る、幅鎺元で一寸五厘。横手で九分。目釘穴二ヶ、磨上無銘

◎ 刃文

湾浅く小乱交り、所々打除玉多し、但焼刃細

他にも微細な記録はあるが、諸記録を総合して、もう少し分かりやすく説明すると、鍛えは板目に杢交り、刃寄り流れ柾、総体に地沸つき肌立つ、刃文下半焼刃狭く、尖り刃交え小乱れ、小互目、湯走りあり。上半は湾れ主調に互の目、丁子交え、二重刃心もあって、大模様匂口全体に沈み心、切先はむしろ大鋒にちかく、帽子乱れこんで表裏掃掛裏二重刃風に焼詰る。全体に覇気あり、洗練されていないが、いかにも殺気溢れた大物切れといったムードがある。

本刀の作者は前田利家時代、三池典太とされていたことは既に述べた。『日本刀及日本刀史』(原内道寛・明治十年・平凡社刊)は、「加賀の名物定木の刀」(定木と表記のまま引用する)という頃に光世の作で、加賀の定木の刀はその切味をもって知られている・・・前田家には名匠光世の作が二刀ある(他の一刀は大典太のこと)ことになる故、この刀は同作大傳太(大典太に同じ)の誤聞誤記と早合点するものもあろうが、断じてそうではない―として、定木を三池典太の作としている。

続きはこちら。

刀の鑑定にまつわる話はこちらにもあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?