カトリーヌ・ムリス作『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』。訳者:大西愛子先生によるご紹介

今年(2019年)1月に刊行した、カトリーヌ・ムリス作『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』。

『毎日新聞』や『週刊新潮』などで書評が掲載されるなど、反響が広がっています。本作を訳された大西愛子先生より、ご紹介文をいただきました!詳しいお話は4月18日(木)開催のアンスティチュ・フランセ飯田橋メディアテークでのイベントでもお聞きできると思います(要予約・詳細は以下のリンクからお確かめください)。

当日参加なさる方の予習と、参加なさらない方のために、以下にご紹介文を掲載させていただきます。

* * * * * * *

2015年1月7日、フランス、パリから衝撃的なニュースが飛び込んできた。パリの風刺マンガ雑誌「シャルリ・エブド」誌の編集室に二人組の男が乗り込み、会議中の人々に向けて発砲した。死者12名、負傷者多数。

本来この会議に出席すべきカトリーヌ・ムリスは寝坊してバスに乗り遅れたため(!)難を逃れた。彼女こそ本書『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』の作者である。

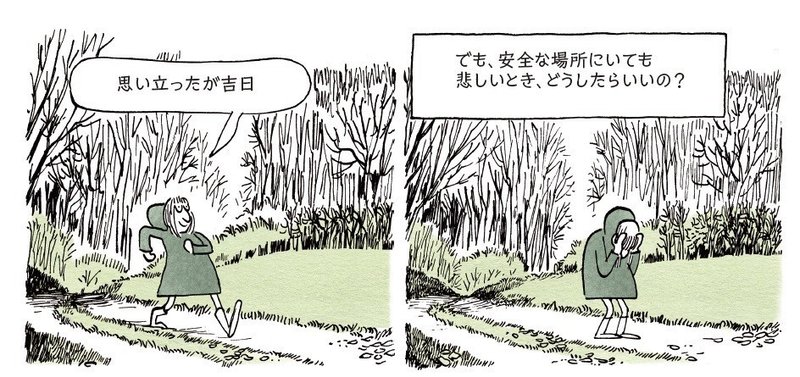

(本文p.19より)

事件が報道されるまで、実はカトリーヌ・ムリスがシャルリ・エブドに参加している作家のひとりだということはまったく知らなかった。ただ、彼女の作品は既に2冊読んでいた。一冊はバンド・デシネでフランス文学といったようなスタイルの『Mes Hommes de lettres (わたしの愛する文学者たち)』。ユーモアたっぷりにフランス文学界の作家や作品を紹介するものだ。もう一冊が『Moderne Olympia(現代のオランピア)』で、オルセー美術館とバンド・デシネのコラボ・シリーズの第一作をかざった作品だ。こちらはミュージカル「ウエストサイド・ストーリー」さながらに、19世紀の絵画の世界、サロン派と印象派の対立の中での恋物語が繰り広げられる。文学もミュージカルも大好きなわたしは彼女の描く世界にすっかり心を奪われた。とはいえ、なかなか翻訳企画を持ち込むまでには至らなかった。その後の報道で、ムリスが無事だったことにホッとすると同時に彼女のその後の創作活動にどのような影響が出るのかとても心配だった。

事件からほぼ一年後に発表されたのが、この『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』だ。すぐさま取り寄せ、読んだ。そしてこの本は訳したい! と思った。レジュメを書いて知り合いの編集者に送り、断られ、出版関係者に会えば、この作品のことを話した。しかし手ごたえはなかった。そうこうしているうちに、去年の春ムリスが来日した。運よく海外マンガのサイトからインタビュー通訳を頼まれた。東京でのイベントにはもちろん参加し、ムリス本人とも会えた。彼女のファンだということを伝え、作品を訳したいとアピールしたが話がそこから進展することはなかった。しかし不思議な偶然が重なり、花伝社さんから翻訳させていただくことになり、日本の読者に本書をお届けすることができた。

ムリスのインタビューはこちら

本書は事件後一瞬で同僚を失った彼女の1年間に渡る「喪失と回復」の記録である。ただ、その回復はまだ道半ばであろう。

事件後、ムリスは一時的に記憶を失う。それだけでなく、自分が空っぽになったような感覚に襲われる。ある意味「心」も失ったのだ。かつて大好きだったもの、文学、舞台、何に触れても心は動かない。かつて大好きで、人生の補佐役とまで称したマルセル・プルーストゆかりの地に足を運び、そこで提供される「ブルース・セット」ともいえるようなマドレーヌと紅茶のセットを味わっても何も感じない。

(本文p.75より)

人生を軽やかに生きてきた彼女の日常が事件の日を境に重苦しくなる。彼女には常にSPが貼り付き、まったく自由がなくなる。

フランス中が声を上げて「わたしはシャルリ」と叫んでいるとき、彼女は自分のアイデンティティを見失い「わたしは誰?」と自問する。

どこへ行っても「わたしはシャルリ」。犠牲者追悼のデモのとき、仲間が殺され、みんなが支援してくれる。なぜ? 暴力のツナミの後にきたのは支援のツナミ。

追悼デモに参加できなかったオバマ大統領からホワイトハウスに招待されても、大統領なんかと会いたくないと断る。

そんな彼女が救いを求めたのは「美」だった。きっかけは11月に起きたパリ同時多発テロ事件だった。忌まわしい記憶が甦り、パリを脱出したいと願った。彼女はイタリアのヴィラ・メディチに身を寄せ、スタンダールが経験したように「美に埋もれ、溺れたい」と思う。

そして少しずつ美に触れることによって自分を、その軽やかさを、シャルリ・エブド事件以前の軽やかさを取り戻していく。

最初、この本を読んだとき、正直違和感を覚えずにはいられなかった。とにかく心地が悪いのだ。普段の彼女の作品のようにユーモア溢れる絵もあれば、絵画のような絵もある。モノクロの絵もあれば、色彩豊かな絵もある。統一感がなく落ち着かない。しかし、読み進んでいくうちにこの混乱こそが彼女の心情を映した鏡なのだと思えるようになった。

このことを来日したときにカトリーヌ・ムリス本人に尋ねる機会があった。彼女は当時さまざまな能力を失っていたと言い、絵を描くこともできなくなっていた。どう絵を描いたらいいのかわからなくなった。それでも手が覚えていて、さまざまな技法でいろいろ試して表現方法を見つけようとしたのだと語ってくれた。それが多くの技法が登場する理由だ、とも。

本書にはムリスの大好きな文学、絵画のことがふんだんに出てくる。引用も多い。言及された作品にあたり、引用箇所をさがす。見つけたときの喜びは格別で、翻訳作業にはつきもののこういった作業を大変とも辛いとも思うことはない。しかし、今回訳すにあたって何がいちばん大変だったかといえば、おそらく彼女の放つユーモアをいかに訳すかだったろう。とにかく駄洒落や言葉遊びが多い。シャルリ・エブドが風刺雑誌なので、時事問題への言及も多い。そのため注を付けざるを得なかったところも多々ある。しかし、そもそも笑いというのは自発的におきるものだろう。ジョークの何がおかしいか説明するほど無粋なこともない。そういうジレンマがあったのは否めなかった。

本書はムリスの作品で初めて一人称で描かれた作品だ。それまでの彼女の作品は第三者として作品を描いていた。しかしアイデンティティを失って、自分が誰か、自分が生きているということを証明するためにこの作品を描く必要があり、そのためには「わたし」と一人称で描く必要があったとインタビューで答えてもいる。

大きな事件に巻き込まれ、身近な人を失う経験を持つ人は多いだろう。そんな経験談が語られる、書かれることは比較的よくみられることだと思う。しかし本書の特異性はその描き手が事件の当事者でありながら冷静な分析眼を持った創作者であったということだ。それがこの本を、一経験談を超越した作品に仕上げている。

大きな災害にあった後、命が繋がった後に求められるのは音楽であったり、自然だったり、ひとそれぞれだろう。カトリーヌは救い、癒しを美に求めた。彼女の喪失と回復の物語は唯一無二のものではあるが、同時に形を変えればすべてのひとの物語にもなりうるものである。

「軽さ」とは1月7日に失ったすべてとムリスは言う。彼女の求める「軽さ」が再び戻る日を願ってやまない。

なお、昨年ムリスの新作が発表された。『Les grands espaces(壮大な空間)』と題されたこの作品は彼女の少女時代を描いたもので、作家カトリーヌ・ムリスを育てたものすべてが込められている。「わたしが『軽さ』を取り戻すまで」がシャルリ・エブド以降の物語なら、『壮大な空間』はシャルリ・エブド以前の物語だ。続編ではなく対となる作品になっている。

大西愛子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?