ふつうの人たちのすごい戦略|セヴリーヌ・オトセール『平和をつくる方法』試し読み

紛争研究会が選ぶ「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」最終候補作

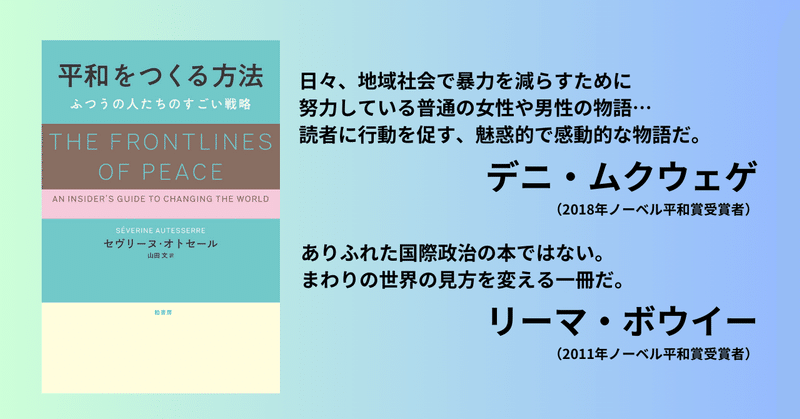

2023年12月8日、セヴリーヌ・オトセール 著/山田文 訳『平和をつくる方法──ふつうの人たちのすごい戦略』が配本となります。

平和構築という言葉は、私たちが何度も耳にした物語を想起させるかもしれません。ある地域で暴力が発生すると、国連が介入し、ドナーが多額の支援を約束し、紛争当事者が協定に署名して、メディアが平和を称える。そして数週間後、ときには数日後に、暴力が燃えあがる──そのような物語。

はたして、持続可能な平和を築くことなど可能なのでしょうか? 可能だとすればどのように? そうした問いに、コンゴ、ソマリランド、イスラエルおよびパレスチナ自治区など、12の地域で調査をおこなってきた平和構築者が、20年間の学びを総動員して答えようとしたのが本書です。

本稿では、本書「まえがき」の前半部分を公開します。ぜひ、ご一読いただけたら幸いです。

【凡例】

・本書はSéverine Autesserre, The Frontlines of Peace: An Insider’s Guide to Changing the World (Oxford University Press, 2021) のペーパーバック版(2022)の日本語訳である。

・本文中の[ ]は著者、〔 〕は訳者による補足である。

・本文中の〈 〉は固有の団体名やプロジェクト名を表している。

・一部の訳語については以下の方々からアドバイスをいただいた。アフリカ、特にコンゴの人名・地名等については米川正子氏(NPO法人RITA-Congo共同代表)、オランダ系の人名は岡部亜美氏、インド系の人名は小磯千尋氏(亜細亜大学国際関係学部教授)。この場を借りて御礼申し上げます。

・本稿(試し読み記事)では、書籍版文中の写真は割愛している。

まえがき 戦争、希望、平和

わたしが一七歳のとき、炸裂する爆弾の音を録音したテープを父がサラエヴォから持ち帰った。父はフランスの公共ラジオ局の音響技術者で、世界を旅して戦争や大統領の公式訪問、革命を伝えていた。帰宅した夜はいつも、旅のあいだに集めた記念の品やおみやげを大きな木のテーブルに広げた。そして一つひとつ手にとり、それが何なのか、どうやって手に入れたのか、どんな意味があるのかを説明してくれる。持ち帰った不思議な食べ物(日本ののり巻きせんべい、南アフリカのジャーキー、レバノンのペストリー、アメリカのハンバーガー型グミ)をすべて味見させてくれ、まずかったときのわたしの顔を見て笑った。父とのこういう時間を通して、わたしは新しい食べ物、新しい国、新しい人びと、新しい文化を発見した──その一つひとつが、前のものよりもいっそう魅力的に感じられた。

おみやげもすばらしかったけれど、父の話はさらにすごかった。オリエント急行に乗ってイスタンブールへ行ったこと。アルジェリア戦争に参加したこと。イランで拉致されて逃げたこと。コンゴでルワンダの難民たちと何キロも歩いたこと。ユーゴスラビアで危うく死を免れたこと。フランス大統領の超音速ジェット機で世界を飛びまわったこと。どのディナーパーティーでも、どのレセプションでも、父は注目の的だった。わたしには自慢の父だった。父も母も高校を出ていなかったけれど、ずっと高い教育を受けた人たちやずっと裕福な人たちも、みんな父の一言ひとことに夢中になった。

もちろん、これには暗い面もあった。わたしのいちばん古い記憶は、年季の入ったひじ掛け椅子にもの悲しげな顔で座り、クリスマスに父が帰ってこないと説明する母の姿だ。イランとイラクの戦争を取材していて、そこを離れるわけにはいかないのだと。当時わたしは三歳で、父が二度と帰ってこないかもしれないとはわかっていなかった。

大きくなるにつれて、父がよく真実を誇張していることに気づきだした。おそらく、アルジェリア戦争でリーダーを務めたわけではなかった。おそらく、フランス大統領フランソワ・ミッテランとジャック・シラク、それぞれの政権の首相たちと親友でもなかった。おそらく、イランで恐ろしい死から同僚たちを救ったわけでもない。

それでも、わたしはすでに心をつかまれていた。父はエキサイティングな人生を送ったのだし、わたしも同じように生きたい。父は世界中で数えきれないほどの人を助けた──いや、助けていないかもしれないけれど、わたしは助けるのだと。

わたしの心は決まった。父のように国際報道の世界で働きたい。でもそれは、想像していた人生とはちがうことがすぐにわかった。最初に現実を突きつけられたのは、難関ジャーナリズム・スクールへの入試のときだ。筆記試験には合格したけれど、口頭試問で落とされた。何がいけなかったのかと学科長に尋ねると、ジャーナリストは人を助ける職業ではなく、報道する職業なのだと言う。選考委員会は、わたしにはジャーナリズムよりも人道支援の仕事のほうが向いていると考えたらしい。

わたしは憤慨した。だから計画を立てて、次に出願したときには絶対に不合格にならない経歴をつくることにした。そして、権威あるパリ政治学院のコミュニケーション学の修士課程に入学し、夏にはインド(現地の慈善団体)と南アフリカ(コミュニティ・ラジオ局〈ヴォイス・オブ・ソウェト〉)でボランティアをした。

すべてが計画どおりにすすんでいた。そんななか、一九九八年一〇月のある日の午後、ヨハネスブルグの郊外で、不法な非白人居住区を地元の警察が破壊するのを見た。何百もの貧しい家族を家から追い出し、住人が戻ってこられないように建物に火をつける。わたしは激しい怒りと恐怖を覚えた。傍観者として見てはいられなかった。駆けつけて、警官と対峙している住人たちの味方をしたかった。けれども、それはわたしの役目ではないと同僚たちは言う。ジャーナリストとして、見て報道しなければならない──巻きこまれてはならないのだと。

その日、口頭試問でわたしを落とした試験官たちは正しかったのだと気づいて、わたしは目指すキャリアを変えた。パリ政治学院修了後は、開発プロジェクトの一環として、ニカラグアで二か月間トイレを掘って英語を教えた。そして、フルブライト奨学金をもらってニューヨークのコロンビア大学で国際情勢を学び、ふたつ目の修士号を取得した。もっと教育を受ければ、もっといい援助の実務家になれると考えて、その後は政治学の博士課程に出願する。入学前に一年あいだをあけ、コソボへ行って、大好きな援助団体〈世界の医療団〉で働いた。憧れていた人道支援活動家になる道を着々とすすんでいた。

そしてその後、コンゴ民主共和国(以下、コンゴ)との愛憎相なかばする関係がはじまる。コソボで六か月過ごしたあと、わたしは休暇をとって当時のボーイフレンド(いまの夫)とバルセロナへ行った。〈国境なき医師団〉で働く彼の同僚のひとりが、年越しのパーティーに誘ってくれたのだ。その夜、数か月の厳しい仕事のストレスを発散させた。何杯かお酒を飲んで、午前二時か三時あたりにだれかが言った。「ねえ、ところでさ、コンゴで試験的なミッションに参加するフランス語話者をふたり探してるんだけど。どう?」その場の勢いで、わたしたちはイエスと答えた。

二〇〇一年はじめのことで、当時はコンゴでの戦争がピークに達していた。わたしの仕事は現地の政治、軍事、人道面の状態を、チームが理解できるように手助けすること。そこで過ごしているあいだは、会う人みんなに何が起こっているのか説明を求めた。一つひとつのブリーフィングが終わるときには、はじまる前よりもわけがわからなくなっていた。説明を受けても、だれがだれと戦っていて、それはなぜなのか、はっきりわかった気にはぜんぜんならなかった。紛争を説明する分析枠組みを見つけたと思うたびに、それに当てはまらない事例がたくさん見つかり、結局すべての構造が崩れ落ちる。そこで六か月過ごしたあとも、やはりわたしは──それにわたしが話したすべての外交官、平和維持活動関係者、援助関係者も──、コンゴで起こっていることを理解していないと感じていた。二〇〇一年終わりにニューヨーク大学の博士課程に進学して、興味深い研究テーマになると思い、コンゴと世界中の戦争を理解することに焦点を合わせることにした。

その後、コンゴを何度も訪れ、アフガニスタンで付随的なミッションに取り組むなかで、援助産業の問題が見えてきた。人道支援の仲間たちの振る舞いにショックを受けることが徐々に増えていった。たとえばある日、いつものようにチームの面々──スイス出身の地域局長、グアテマラ出身の医療コーディネーター、スペイン出身の事務職員──と昼食をとっていると、コンゴ人のアシスタントたちについて、みんなが不満を口にしはじめた。

「あいつらはすさまじく怠け者だ」

「そう、それにバカでもあるよね。運転手がわたしに言ったこと、聞いた?!」

「あいつらは信用できない。みんな腐敗しているからね。みんなだ。盗めるときは、いつだって盗む」

「それに噓もつくでしょ。いつもいつも」

残念ながらこれはたくさんの、あまりにもたくさんの会話のひとつにすぎない。アフガニスタンとコソボでも同じようなことを耳にした。そこでも人道支援の仲間たちは、現地の人たちは遅れている、腐敗している、信用できない、無能だと決めつけていて、そんなふうに人びとを扱っていた。相手を貶めるようなやり方で、現地人の同僚を怒鳴りつける人もいた。国の当局とやり取りをするときに、基本的なマナーを忘れている人もいた。みんな舗装されていない道路で車を飛ばして、周囲の人に砂ぼこりや水を浴びせかけた。

チームメイトたちは薄情な人間ではなかった。赤の他人を助けるだけのために、出世の可能性、物質的な快適さ、人によっては家族との生活まで犠牲にしていた。こういう善意の人間が、偏見をもつ集団に変わるのはどうしてだろう?

それに、支援したいまさにその相手と距離を置かなければならないことも不満だった。アフガニスタンでの三か月は最悪だった。歩かなければ新しい場所の感触をつかめないのに、カーブルの状況はあまりにも危険で、歩きまわることを許してもらえなかった。どこへ行くにも車に乗らなければならない──いつも乗り物酔いするから、車は大嫌いだ。オフィスを兼ねた狭苦しいタウンハウスに閉じこめられるのもいやでたまらなかったし、セキュリティ上のさまざまな制約に従わなければならないせいで、仕事が妨げられているように感じた。こんな環境で、どうやって政治、軍事、安全保障上の状況をじゅうぶんに把握し、人道支援戦略を策定する手助けなんてできるの? 顔を合わせるのは、外国人兵士、援助関係者、アフガニスタンの政府関係者だけ。目にするのは、敷地の壁のなかと、立ち入っても安全だと〈国境なき医師団〉が判断した行政の建物いくつかだけだ。

それに加えてわたしは、暴力の原因ではなく結果に対処することにもうんざりしはじめていた。アフガニスタン、コンゴ、コソボにいる人道支援活動家はみんな、大量の資金、時間、エネルギーを費やして、途方もなく重要な仕事をしていた。コレラの流行に対処し、孤児の世話をして、負傷者とレイプ・サバイバーに医療を提供し、場所を追われた人たちに一時的な住まいを与えて、激しい戦闘に巻きこまれた一般市民がきれいな水と食べ物を確保できるようにした。多くの場所では、人の命を救えるリソースをもち、訓練を受けているのは、わたしたち外国の援助関係者だけだ。けれどもわたしたちは、全住民が飢えたり、子どもが孤児になったり、女性がレイプされたり、一般市民が場所を追われたりするのを実際に防ぐことを、何もしていなかった。

我慢の限界はコンゴでやってきた。EUを代表するある高級外交官との大規模な会議に参加したときのこと。彼女はブリュッセルから飛行機でやってきて、コンゴの首都キンシャサで数日過ごし、ゴマ(コンゴ東部の大都市)に到着して、EUが資金提供するすべての援助団体の代表を招集した。そして二時間にわたって話をした。「交戦地帯にいると考えるのはやめてください」と彼女は言う。「いいですか、大統領と反政府勢力のリーダーは、協定に署名したのです。いまは平時です。そのように行動しはじめなければなりません」。そして戦闘の前線を無視し、それをこえるようにとわたしたちに言った。でも、そんなことをしようものなら撃たれるに決まっている。戦争は終わったと彼女は強調したけれど、わたしとチームの面々は、それまでの数週間、すさまじい緊急事態に対応するために一日一六時間働いていた。反政府勢力と政府のあいだで新たに勃発した戦闘のために、何万人もの一般市民が家から逃げていたからだ。彼女は実態をまったく把握していないようだった。コンゴはようやく紛争後の平和な段階に入ったと思いこんでいた。一方でわたしは、暴力、拷問、絶望に日々直面していた──二〇年近く経ったいまでも、援助関係者は引きつづき同じような状況に出くわしている。

長年の研究を経て、ようやくわたしにもわかりはじめた。そのEUの外交官は、トップダウンで紛争を分析するように訓練を受けていて、彼女が適切だと考えるツールを使っていた。政府と国のエリートに働きかけるというのがその手段だ。コンゴの指導者たちが協定に署名すると、これで戦争は終わると本気で思いこんだ。現場で実際に起こっていることは、彼女の状況分析に組みこまれていなかったのだ。ようするに彼女が精通していたのは、いまわたしが「平和株式会社(Peace, Inc.)」と呼ぶものだ。つまり、従来型の戦争の終わらせ方である。

このアプローチでは、外国の平和構築者が主導権を握る。でも、現地の複雑な問題に深くかかわろうとはしないし、仕事をする国の歴史、政治、文化を深く知ろうともしない。その代わりに、政治と軍の指導者たちとやり取りして、外部の専門知識とリソースに頼り、全世界で同じ解決策を用いる。トップダウンでアウトサイダー主導のこのすすめ方は、さまざまな理由からいまもつづいている。必要なのはゼネラリストの知識だけだと強調し、スピード、幅広い応用性、エリートと協働する華やかさなどを提供する。それに、平和構築の世界にとても深く浸透しているから、ほとんどの介入者は、別のすすめ方をしようと考えることすらない。そうしたやり方は、まさにその人たちのアイデンティティの一部なのだ。

ピース・インクでの経験から、わたしは気づいた。集団としてのわたしたち──援助関係者、外交官、平和維持活動関係者──が暴力の原因を理解していることは、めったにない。アフガニスタンでも、コンゴでも、コソボでも、ほかの紛争地帯でも同じだ。それに、戦争を阻止するために何がうまく機能して何が機能しないのかも、ほとんどわかっていない。そして、現場で手助けし介入しようとするなかで、たくさんまちがいを犯す。状況をさらに悪化させることすらある。もっとうまくできるし、もっとうまくすべきだとわたしは思った──それに、長年研究をしてきたわたしなら、その手助けができるとも。

何かを理解するいちばんの方法は、それにどっぷり浸ることだとわたしは思っている。だからわたしは、研究者が〝参与観察〟と呼ぶものをたくさんしてきた。参与観察とは、研究している現象に自分も参加することだ。インドと南アフリカの平和維持活動関係者とともにコンゴの田舎をパトロールし、ときどき通訳をした。コンゴ、コロンビア、パレスチナ自治区で、国連職員とともに人権と暴力の情報を集めた。世界中でパーティー、ランチ、ディナー、葬儀、結婚式、公式式典に出席した。武器の密売に使われる小さな飛行機で移動したこともあれば、古くて巨大なソヴィエト時代の飛行機で飛んだこともある。そのパイロットたちは毎晩のようにお酒を飲み、翌日には墜落するかもしれない恐怖を忘れようとしていた。国の諜報機関で働いていると語る男にも、少なくとも十数人は会った。そのたびに、どうしてそんなことを自分から話すのだろうと思った。そもそもスパイというのは、正体をだれにも知られずにいるものではないの? コンゴのジャングルのまんなかで警察官や兵士と過ごした三四歳の誕生日は、忘れられない思い出になった──キャンプの魅力は、わたしにはまったくわからないけれど(子ども時代、真夜中に何度もテントが崩れ落ちてきた)。

ようするにわたしは、〝ピースランド(Peaceland)〟とわたしが呼ぶもの、つまり紛争地帯から紛争地帯へと飛びまわって人生を過ごす援助関係者の世界に、どっぷり浸ろうとしてきた。援助関係者の目を通して世界を見て、そのよろこびと苦しみを知り、同じ困難、恐怖、挫折と格闘してきた。そして、援助関係者がいまのように行動する理由がとてもよくわかるようになった。さらに重要なことに、これをどのように変えていけばいいのかもわかるようになった。

この種の人生はときに危険かつ困難で、安全を運に委ねるしかない。南スーダンのマラカルでは、わたしがホテルを出た数時間後にそこで激しい戦闘が起こった。コンゴの北キヴ州では、その地域に展開するすべての反政府組織と軍の部隊に〝兄弟〟や〝従兄弟〟がいる運転手を見つけ、彼が路上でわたしたちの身の安全をつねに確保してくれた。文字どおり彼に命を預けていたのだ。

わたしは、自分の身を守るのがそこそこうまくなった。防弾ベストは重くて着心地が悪いし、わたしのような細身の女性を想定してつくられてはいない──わたしが最初にしたように、前後を反対に着た場合はとくに。それどころか、ベストを着ているとターゲットになりかねないから、わたしはいっさい身に着けない。その代わりに、いまいる地域をよく理解して、じゅうぶんなネットワークを築き、おかしなときにおかしな場所にいることにならないようにして、ミーティングや訪問先からわたしが戻ってこないときのための緊急対応計画をつくるようにしている。また、直感に従って、何かがおかしいときにはその場を去る──たとえばコンゴ人の中尉に会って、その狡猾な笑顔、早口なしゃべり方、押しの強い語り口に不安を覚えた日や、反政府勢力のリーダーから、おまえはフランス政府のスパイだと「知っている」と単刀直入に言われた夜のように。それに、こちらの質問に答えずにふざけはじめる国の当局者によく効く答えも身につけた──「ミス・オトセールですか? それともミセス?」「教授です!」

それでもまずい状況に陥ることはある。コンゴでは二度ほど危機一髪の場面があった。ブカヴ〔コンゴ東部にある南キヴ州の州都〕では激しい戦闘に巻きこまれ、まわりのあちこちで爆弾が落ちてライフルが発射されていた。無傷でそこから逃れさせてくれた人道支援の仲間たちと国連平和維持活動の関係者たちには、いまでも感謝している。

ニュンズ〔コンゴ東部の町〕では、穴ぼこだらけの未舗装の道をバイクで長時間走りすぎたせいで、腰を傷めた。ルワンダの反政府勢力が町を攻撃しようとするなか、わたしは腰から下が一時的に麻痺した。ありがたいことに、友人が人道支援用の小さな飛行機で迎えにきてくれた。移動に耐えられるようにと、ルームメイトがわたしにモルヒネ(鎮痛剤であり麻薬でもある)をたくさん注射したから、ひたすらずっと〝すーごーい〟という気分で、安全な場所に戻るまで笑いっぱなしだった。

カレミエ〔コンゴ南東部、タンガニーカ湖西岸の都市〕では、わたしの車がバイクに乗った人を傷つけて、暴動が起こった。わたしの肩をしっかりと抱く現地のロジスティクス担当者セティの腕と、背中に当たる彼の胸のぬくもりをいまでも感じられる。彼がこうささやくのがいまでも聞こえる。「動かないで。話さないで。怖がらないで。守ってあげるから」。そのときのわたしは落ちついていて冷静だったけれど、そのあと何年も悪夢に悩まされた。

でも何より恐ろしかったのは、石を投げられる可能性があることでも、弾丸が飛んでくることでも、検問所で銃を向けられることでもなかった。わたしは、飛行機でひと飛びすれば安全な場所へ逃れられる。恐ろしかったのは、わたしが見捨てた人たちが向きあわなければならない危険のことだ。立ち去らなければいけないときはいつも罪悪感を覚えて、吐き気をもよおすほどだった。

長年かけてわたしは、一二の交戦地と戦争後の地域で仕事やフィールド調査をした。そのなかには、いまも大きな戦闘がつづいている場所がいくつかある。八〇〇人をこえる平和構築者、武装勢力の指揮官、犠牲者、生存者、政治家、一般市民に話を聞いた。この調査をすべて使って、二冊の本と二十数本の論文を書き、国際社会の介入が暴力を終わらせるのに失敗することがとても多い理由を論じた。わたしの刊行物はいくつも賞をもらって、なかには非常に権威ある賞もある。世界中の大学、シンクタンク、平和構築団体の本部に招かれて講演し、テレビやラジオの番組にも出演した。

ずっとわたしは、すべて理解したと思いこんでいた。自分は人びとの戦争の見方を変え、平和へのアプローチを改められるように手助けしているのだと。二〇〇〇年代はじめに博士論文の研究をしているときには、インタビューした外交官、国連職員、非政府組織(NGO)の職員、その他の平和構築者は、コンゴでボトムアップの平和構築を支援するという考えに戸惑いを示した。わずか数百人にしか関係しないかもしれない(けれどもより大きな紛争とつながっている)対立に草の根で対処するという考えは、それ自体まったくなじみのないものだったのだ。安全を感じられるようにするには何が必要で、どうすればその状態を実現できるのか。その問いへの答えを、アウトサイダーではなく暴力の影響を最も受けている人たちが見つけるべきだという考えも、なじみがなかった。

ローカルな紛争解決に向けた研究成果と提言を発表しはじめると、番組司会者、同僚、書評家、聴衆や読者は、わたしのことを「挑発的」「画期的」「革命的」「危険」と呼んだ。元国連平和維持活動局事務次長のジャン=マリー・ゲーノは、わたしの話を初めて聞いたとき、彼の組織への批判があまりにも侮辱的だと考えて、公衆の面前でわたしをリビア大統領のカダフィ大佐になぞらえた。わたしは頰が熱くなって、顔に赤黒い影が落ちた──屈辱と怒りを覚えた。その後、数年の月日と数度の会話を経て、ふたたびゲーノとパネルディスカッションで同席した。その場で彼は、以前にわたしが勧めて彼が毛嫌いしていたまさにその考えを主張した。平和維持活動関係者はボトムアップではじめるべきであり、草の根の組織といっしょに仕事をすべきである。トップダウンでアウトサイダー主導の典型的な方法は根本からまちがっていて、追求すべきではないのだと。

一〇〇人をこえる外交官、国際公務員、慈善家、活動家──新人の援助関係者から地位の高い大使まで──に依頼されて、平和構築戦略やコンゴ危機へのアプローチを計画し、見なおす際にいっしょにブレインストーミングをした。相手やこちらのオフィスで正式に会うこともあれば、昼食や夕食やお酒の席で非公式に話すこともあった。オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、コロンビア、コンゴ、フランス、ケニア、メキシコ、オランダ、スウェーデン、東ティモール、イギリス、アメリカも訪れて、まるで世界ツアーをしているような気分だった。

教員として働きだしてから一〇年も経たずに、コロンビア大学の女子カレッジ、バーナードの正式な教授に昇進して、わたしは目標を達成したと感じた。でもその後、わたしもまた大きなまちがいを犯していたことに気づく。失敗、問題、課題ばかりに目を向けていて、平和を構築するにあたって実際にうまく機能するものを見ていなかったのだ。

わたしの友人や家族は、わたしが研究する場所の多く──南スーダン、イスラエルとパレスチナ自治区など──は成功の見こみがないと考えている。平和構築はうまくいかないと思いこんでいる。わたしが会った政治家、研修をした援助関係者、話を聞いた紛争地帯の住民の多くも、同じ心配をしている。戦争後に平和を構築しようとする際の普通のやり方が、どこかとてもおかしいのはみんなわかっている。けれども、それを正す方法はわかっていない。たくさんの熱心で優秀な人──友人、学生、平和構築の同僚──が、世界の現状を変えられないと思いこんでいるのを見ると、いたたまれない気持ちになる。

でもわたしが目にした有望な事例を話すと、みんなとても興奮する。リーマ・ボウイーの経験に感動する。リーマは貧困に苦しみ、両親とともに暮らすシングルマザーで、有力な運動をつくって祖国リベリアで戦争終結に貢献した。コンゴのイジュウィ島や東アフリカのソマリランド地域についても、みんなしきりに知りたがる。これらの場所では、おぞましい紛争のまっただなかで、住民たちが驚くほど平和な社会を築いた。ライフ&ピース研究所(Life & Peace Institute)の仕事に、みんなやる気を搔きたてられる。同研究所は、草の根でボトムアップ型の画期的な平和構築アプローチを開発した。

これらの話は、みんなに希望を与える。対外援助の分野で働く人、これから働こうとする人が切実に必要としている成功の可能性を、ようやく提供する。世界中のあらゆる組織や省庁で、昔の教え子や読者がわたしの考えをすでに実践している。でもその人たちにはもっと支援が必要だし、わたしたちにはもっとそのような人が必要だ──外国だけでなく、わたしたちの地域コミュニティでも。だからこそ、わたしはこの本を書くことにした。

本書で語るのは、この二〇年間でわたしが学んだ物語だ。暴力に終止符を打つ最善の方法についての物語。戦争と闘って平和を構築する効果的な方法を見つけた、普通の、けれども並はずれた個人とコミュニティの物語である。

(本文29頁につづく)

目次

序文(リーマ・ボウイー、二〇一一年ノーベル平和賞受賞者)

まえがき 戦争、希望、平和

第一部 可能な和平

第一章 平和の島

第二章 ロールモデル

第二部 ピース・インク

第三章 インサイダーとアウトサイダー

第四章 デザインされた介入

第三部 新しい平和のマニフェスト

第五章 一つひとつの平和

第六章 役割を変える

第七章 自国の前線

謝辞

附録 参考文献

読書会での議論の手引き

授業の手引き

著者略歴

セヴリーヌ・オトセール〈Séverine Autesserre〉

受賞歴のある著述家、平和構築者、研究者であり、コロンビア大学バーナード・カレッジの政治学教授でもある。著書にThe Trouble with the Congo、Peacelandなどがあり、NY Times、The Washington Post、Foreign Affairs、Foreign Policyなどにも寄稿している。20年以上にわたり国際援助の世界に関わり、コロンビア、ソマリア、イスラエル、パレスチナなど12の紛争地域で調査を行ってきた。国境なき医師団の一員としてアフガニスタンやコンゴで、また、米国国連本部で勤務した経験もある。その研究は、いくつかの国連機関、外務省、非政府組織、多くの慈善家や活動家の介入戦略の形成に役立っている。また、ノーベル平和賞受賞者世界サミットや米国下院で講演を行ったこともある。本書The Frontlines of Peace(『平和をつくる方法』)はConflict Research Society(紛争研究会)の「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」の最終候補に選ばれた。

訳者略歴

山田文〈やまだ・ふみ〉

翻訳者。訳書にウィリアム・アトキンズ『帝国の追放者たち──三つの流刑地をゆく』(柏書房)、マクシミリアン・フォーテ『リビア戦争──カダフィ殺害誌』(感覚社)、フランシス・フクヤマ+マチルデ・ファスティング『「歴史の終わり」の後で』(中央公論新社)、キエセ・レイモン『ヘヴィ──あるアメリカ人の回想録』(里山社)、アミア・スリニヴァサン『セックスする権利』(勁草書房)、などがある。

★書誌情報★