介護books⑦「認知症」当事者のことを、より深く理解するための6冊

前回、『介護books⑥「介護」を、もっと広く深く考えたい方に、手に取って欲しい6冊』(リンクあり)で、この「介護books」シリーズは、いったん終了します、とお伝えしたのですが、その後、ご紹介したい本を見つけたり、再発見したりしましたので、再開いたします。今後は、不定期になるかと思いますが、また時々、このシリーズを続けていくと思います。

いったんは終わるとお伝えしたのに、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

改めまして、臨床心理士/公認心理師の越智誠と申します。

元・家族介護者でもありますが、介護を始めてから、「家族介護者の心理的な支援」の必要性を強く感じ、臨床心理士を目指し、(リンクあり)今は、家族介護者に対して「介護相談」の仕事もしています。

家族介護のことを考えた時に、当然ですが、要介護者のことは、より考えなくてはいけないのは前提だと思います。介護が必要な方がいらっしゃることで、家族介護者も「誕生」するわけですから、その要介護者(というまとめ方も失礼だとは思うのですが)の方の理解はとても大事なことになります。

「認知症」当事者が書いた本

介護をしていく中で、「認知症」という状態は、介護をとたんに困難なものに変えてしまうのは、ある意味では間違いないと思います。ただ、その「認知症」になると、どうなるのか?という「当事者の感覚」が、少しずつ分かり始めたのは、21世紀に入ってからではないか、という印象があります。

その「理解」の力になってくれたことの一つに、「認知症当事者」の方々が、自ら言葉を発し、伝えようとしてくれたことだと思っています。伝えるうちの、一つの有力な方法が、本です。特に「認知症当事者」の方が書いた本は、それぞれの固有の事情が、それまでは、分かられてなかったことも含めて、より伝わるようになりました。

今回は、そうした「認知症当事者」の方々が書かれた本を紹介します。

当たり前ですが、一人の人間として生きてきて、それぞれの事情があった人が、「認知症」にかかって、困惑し、試行錯誤し、それでも生きていく貴重な記録でもあると思います。(なお、6冊の紹介の文章の長短は、その本の重要性とは関係なく、文章の長さを揃えられなかった、私の力不足です)。

ご興味がありそうな本を1冊でも読んでいただければ、もしかしたら「認知症」の、さらには「人間」への理解が少しでも深まるのではないか、と思っています。

「あなたが認知症になったから。あなたが認知症にならなかったら」 越智須美子 越智俊二

この本の文章の大部分を担当したのは、「若年性認知症」の当事者である越智俊二氏ではなく、妻である越智須美子氏であり、当事者が書いた、ということではない、という見方もできるかもしれません。

ただ、越智俊二氏は、「認知症当事者」として、日本国内では、おそらく最初に、人前に立ち、自分の言葉で「認知症」のことを伝えた人であるので、その記録という意味でも、貴重な本として、紹介することにしました。

そして、現在よりも、より認知症に対しての理解がない社会であったのは事実なので、その時の周囲とのあつれきも率直に書かれているので、そして、それが残念ながら、全部が解決しているわけでもないので、そういう意味でも、より大事な記録になっていると思います。

たとえば、医療関係者との会話。夫には告げないでほしい、と要望していたにも関わらず、妻と夫の二人に向けて、「認知症」と告げられたので、そのことについて、看護師に聞いた場面。これは、「無理解」が引き起こす「悲劇」かもしれません。

診察室を出て、看護師さんに「なんで私だけに(病名を)言ってもらえなかったんですか?」と詰め寄ると、彼女は平然とこう言い放ちました。「すぐに忘れるからいいじゃないですか」私の心は、強い憤りでいっぱいになりました。

また、「若年性認知症」になった夫を、献身的に支える妻、という物語を拒絶している姿勢は、介護者への理解という意味だけでなく、もっと普遍的なところまで届いているように思え、これは、本当にかけがえのない経験の中で生きてきた人でないと、言えないと思います。

それとともに、どこか物語への同調圧力へ抗した意志の強さというか、こう思わせるほどの、この本に収まりきれない、様々な出来事が、こういう言葉につながったのかもしれない、などとも思いました。

世の中の人たちは、私たちの辿ってきた険しい道のりに、「深い夫婦愛」や「強い家族の絆」といった物語を見つけようとします。いや、見つけたいのです。それがあったからこそ、若くして認知症になるという困難を乗り越えられたのだと。

でも、けっしてそうではありません。私たち夫婦は、愛が深かったわけでも、強い絆で結ばれていたわけでもありません。懸命にその日その日を生きてきた、一日一日を積み重ねてきた、それ以上でもそれ以下でもありません。

そして、認知症当事者ではありませんが、その認知症になってしまった夫と共に、本当に一緒に生きてきた人しか言えないような表現で、こうした越智寿美子氏の優れた文章があってこそ、初めて伝わるものかもしれません。

夫が認知症になって、失ったものがありました。

夫が認知症になって、得られたものもありました。

夫が認知症にならなかったら、今より幸せだったかもしれません。

夫が認知症にならなかったら、幸せというものに気づかなかったかもしれません。

この本が出版されたのは、2009年ですが、その出版前に、越智俊二氏が亡くなる、という記述もありました。

なお、蛇足ですが、このお二人とは、同じ苗字ですが、何の親戚関係なども、私とはありません。ただ、本を読んだ時に、不思議な気持ちにはなりました。

「記憶が消えていく アルツハイマー病患者が自ら語る」 一関開治

2004年。北海道で、53歳のまだ若い町長が、自分自身の若年性アルツハイマーを公表して辞任して、そのあとも含めての話です。「自ら語る」ということなので、ご本人が全部を書く、ということではないようですが、その作業は、すでに難しくなっていた、ということかもしれません。

ただ、それよりも重要なのは、そうした「認知症当事者」の言葉が、まだ社会にあまり伝えられていない頃に、その周囲のご家族や関係者の方々の言葉も含めて、こうして形にしてもらうことであり、時間がたっても、読むことができるのは、とても意義があることだと思います。

認知症になって、様々な困惑や不安は、それこそ想像するしかありませんが、このように率直に、おそらくは勇気と覚悟とともに、言葉として伝えてくれることで、今の当事者にも、家族にも、支援者にも、考えるための大事な素材も与えてくれているように思います。

(石を持ったまま、妻に殴りかかろうとした、といった話のあと)。

自分自身の記憶が剥奪されていくことも、理解力が衰えていることも、行動におかしいことがあることも、患者自身はちゃんと認識している。だからこそ、ふたたび正常に戻りたい、少しでもよくなりたいと必死に願っている。

だけれども実際にはなかなかうまくいかない。ジレンマと苛立ちのなかで、自分の弱点を指摘された瞬間、それらを一笑に付すことができないのだ。一笑に付すほどの心のゆとりはない。だから、些細なことのように思われることでも感情的になってしまう。

「ぼくが前を向いて歩く理由 事件、ピック病を超えて、いまを生きる」 中村茂信

一般的に、「認知症」のイメージは、アルツハイマー型認知症であり、実際に「認知症」の中ではもっとも多いと言われています。だから、「認知症」にもいろいろな症状があって、アルツハイマー型以外は、「認知症」と言っても、一般的なイメージとはかなり違っている、ということは、今もそれほど広く知られていないのかもしれません。

「認知症」の中でも、さらに少数派であったら、どんな気持ちになるのでしょうか。それは、少数派の中でも、少数派として、さらに孤立感が深まる可能性がありますし、より理解されない、ということもありそうです。

著者の中村氏は、孤立と無理解の中で、認知症の症状だけでなく、「前頭側頭型認知症への社会的無理解」とも戦った人なので、それは、とてもすごいことだと思います。

神奈川県茅ヶ崎市の職員として働き、1999年には「サザンビーチちがさき」の命名者として、2000年には、「サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブ」実現に尽力した人でしたが、2006年、50代半ばの時に、万引きをして逮捕され、懲戒免職となりました。

中村氏は、「認知症」でした。それも、「前頭側頭型認知症(ピック病)」だったので、「認知症」としては少数派でもあり、また、その症状の出方が、記憶力がなくなっていく、ということよりも先に、抑制力が欠如したり、いわゆる「人が変わったようになる」症状なので、最初は「認知症」ではなく、その人の性格に起因するものと見られがちです。

ただ、中村氏の万引きも「前頭側頭型認知症」の症状としてのあらわれであり、それは「症状」であれば、本人の責任は問えません。それを証明するために3年以上も戦い、懲戒免職処分を撤回させるまでの記録でもあります。

同時に、「認知症当事者」として、どのような思いで生活をしているのか、についての率直な言葉もあります。たとえば、医療機関でのことは、考えたら、多くの「当事者」の方が語られていて、それなのに、なかなか変わっていかないのは、単純に、まだ広く理解されていないということなので、そうしたことを伝える、という意味でも、この著書の意味は今も大きいのかもしれません。

「中村さん、あなたはあと五年、一〇年したら、今の中村さんじゃなくなるかもしれないから、今のうちに、できることをやっておいたほうがいいです」

この言葉は、今でも鮮明に覚えていて、忘れることができません。ぼくにとってはとても受け入れられるものではありませんでした。もう絶対に病院なんか行くものか、と無性に腹が立ちました。

こうした場面での医療者の発言としては、先をみすえての、おそらくは善意での言葉なのだと思います。ただ、この医療関係者を責めることはできませんが、これは、事実上の「死亡宣告」に近いとも言えるので、患者からみたら、それは、単に、突き放された、と思っても仕方がないのかもしれません。

そして、周囲はどうしても心配のために、禁止事項が増えていきます。

でも、それは、本人としては納得がいくことではなく、改めて、簡単な解決は困難、ということは改めて分かります。おそらく、こういう状況での支援者からの「魔法の言葉」はない、という覚悟はできます。

しかし、新聞や週刊誌などの短い文章ならば、以前と同じように不自由なく読んでいます。それ以外の生活全般でも、ほとんど不自由はない。ぼく自身は

そう思っているのです。人と話をしたり、少々込み入った自分の状況や病状を人に説明したりすることも、以前と変わりなくできていると思っています。 ですから、病院で吉田先生に、「車を運転してはいけない」「一人で買い物に行ってはいけない」などと言われたときは、納得できませんでした。先生にしてみれば、トラブルを防ぐために言ってくれているのでしょうが、ぼくとしては、自由を奪われたようで……。不満はありましたが、事件のことで家族にどれだけ迷惑をかけたかは考えると、何も反論できませんでした。

そして、支援に対しても、きちんと伝えるべきことを伝えてくれています。

ぼくがありがたいなと思うサポートの仕方は、さりげない見守りです。障害をもつ人というのは非常にデリケートな部分があって、あまり手をかけられすぎると自尊心が傷つきますし、ほったらかしにされるのも困ります。

特に、前頭側頭型認知症、と診断された方、ご家族が診断された方には、より貴重な記録になると思います。

「認知症になった私が伝えたいこと」 佐藤雅彦

「若年性認知症」に51歳で診断された著者は、そこからの気持ちや出来事などを、かなり克明に記録していて、それを伝えてくれているので、「認知症」になった時に、どのような感覚が変わっていくのか、ということも、少しでも理解しようと思った時の、貴重な著書になっています。

つまりは、感覚的なものの変化により、それによって、気持ちの持ち方が変わっていくのかもしれない、だから、どのように手助けをすればいいのかが、少しでも理解しやすくなるような気がします。

何か所かを引用します。

身のまわりの音や、人の話し声が非常にうるさく感じられ、そのせいで疲れやすくなっています。体調不良を起こすと、耳鳴りが激しくなります。また持続力、集中力、注意力が低下しています。(中略)音をまったく受けつけないこともあります。音がうるさくて、外出や外食に出ることができなかった時期もあります。

外出に関して、ほかに困ることはとにかく疲れることです。普通なら考えごとをしていても、赤信号が目に入れば、横断歩道の前で止まりますよね?そんな簡単なことが、認知症になってからは難しくなって、注意を払っていないと、赤でも横断してしまうのです。(中略)階段の昇り降りも苦手で、一歩をどれくらい踏み出したらよいのかわからなくなります。

認知症の感覚というのは、うまく説明できませんが、たとえて言えば、本棚が崩れたような感じなのです。棚に入っていた本は、たしかにそこにある。でもバラバラで、雑然として、整理がつかない。

こうした引用は全体からみれば、ごく一部なのですが、こうした箇所からも分かるように、著者独特の正確で親切な描写が多く、若年性認知症だけでなく、「アルツハイマー型認知症」になった当事者の方。そのご家族には、やはり貴重な著者になると思います。

さらに、専門家や支援者であれば、常に心に留めておくべき言葉も、率直につづられています。

人のお世話になる一方は、とてもつらいものです。人間が生きていくうえでのよろこびのひとつは、人のために何かをすることだと思います。

それに加えて、この著書の特徴は、一人暮らしを続ける著者が、そのために、たとえば、どのように電子機器を活用しているのか、といった具体的な対策も書かれているので、そういう面でも、確実に「役に立つ」本だと思いました。

「私の脳で起こったこと レビー小体型認知症からの復活」 樋口直美

「認知症」には、いろいろな種類があり(当事者の方々の本を読んでいると、こうした分類も、失礼ではないか、と思えますが)、その中での少数派として「前頭側頭型」があり、そして「レビー小体型」の認知症があります。

その「レビー小体型認知症」当事者の記録ですが、切迫感があり、本人でなければ絶対にわからない記録でもあるし、言葉が強くて生々しいのは、単純に著者の表現力が高い、ということなのだろうと思いました。

レビー小体型の「認知症」の特徴として、「幻視」があります。

ただ、「幻視」と言われても、本人にとっては、実際に見えているはずですから、それを「幻視」と言われても、そんなに簡単に納得はできないと思いますし、それだけで大変ではないか、と想像するしかできません。

運転中、とても大きな虫を見た。3〜4秒だろうか。(中略)幻視という現象を、面白いと思っている自分もいる。怯えている自分もいる。

幻視を見た。

恐い。幻視がたまらなく恐い。

どうやって平静を保てばいいのだろう。見たくない。人は見たくない。

今、ひとりで居て、部屋の中に男が立って居たら、こちらに向かって歩いてきたら、いったいどうしたらいいだろう。

誰がこの恐怖を理解できるだろう。

そして、自分が「認知症」になってしまった気持ちも、率直に正確に書かれています。この気持ちは、「当事者」でないと分からないはずですが、この表現は、著者だからできるのでは、と思いました。

偏見などないはずだけれど、自分に「認知症」の烙印を押されることへの抵抗感はあった。自分の胸に貼られた抗認知症薬を最初に見た時、もう二度と温泉には入れないと思った。80代の認知症高齢者が貼っているのと同じシール。介護家族が見れば、わかる。1円玉ほどの大きさしかないのに、認知症というラベルを貼られた私の身体は、既に永遠に違うものになってしまった気がした。

そして、周囲にどうしてほしいか、についても、とても伝わりやすく書かれています。それでも、こうしたことを書かざるを得なくなってしまった自分の状況に対しての気持ちは、やはり、なんともいえないものがあるように思います。そうした微妙な部分まで伝わってくるような文章だと思います。そして、貴重な記録なのも、間違いありません。

幻覚があっても、私は私のままで、何も変わっていません。今まで通り普通に接してもらえたらうれしいです。この病気は、体調が不安定になり、とても疲れ易くなります。約束してもその日になって行けなくなったり、途中で帰らなくてはいけなくなる場合もあります。そのことを理解してほしいです。心配や過度の気遣いは不要です。

「元気?大丈夫?」ではなく「どうしてる?」と、たまに連絡してもらえたらうれしいです。どんなに気を付けていても元気ない時があります。それは、この病気の症状ですから、気にしないで下さい。「どうしてる?」と訊いてもらえたら、何と答えるべきか悩むこともなく、自然に本当のことが話せます。

特に、「レビー小体型認知症」と診断された「当事者」の方だけでなく、そのご家族や周囲の方、支援の専門家にも、とても重要な本だと思います。

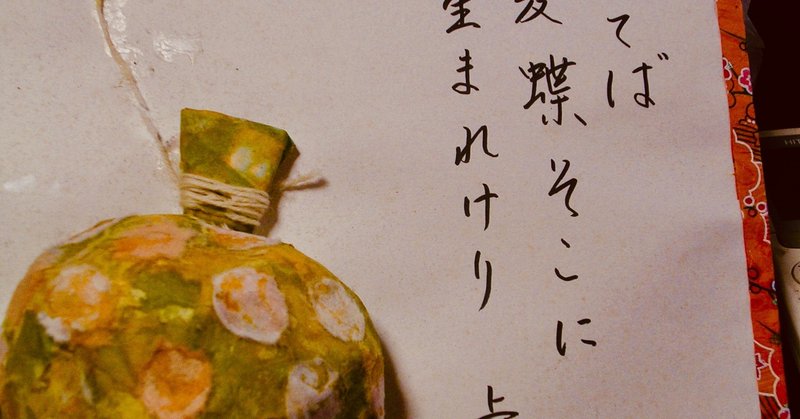

「麒麟模様の馬を見た」 三橋昭

この中ではもっとも新しい本でもあり、当然ながら、著者にとっては、現在進行形のことでもあります。

「レビー小体型認知症」と診断されたのが、2019年3月ですから、それから1年半の日々がたっています。そして、この著者は、「レビー小体型認知症」の症状の特徴でもある「幻視」を、ある時、記録しようと思ったようです。

記録を付けてみよう。この先どうなるのだろうという漠然とした不安を抱えていたころ、そう思い立ちました。(中略)幻視との付き合いを記録することは、生きている証になるのではないか、そう思って2018年11月の初めての幻視との出会いに遡って記録することにしてみました。

記録には「僕の頭の中のレビー」とタイトルを付けました。

そこから、著者は文章で記録をつけ、そのうちに、映像として自分で絵として描くようになり、そのことに主治医が興味を持ち、本にしませんか、という話が出て、クラウドファンディングも利用し、こうして出版にまでつながっていきました。

さらに、著者は、いろいろな人と幸運な出会いがあり、その作品の展覧会まで行われました。

私も、この展覧会に行きました。「レビー小体型認知症」の「幻視」で、これまで聞いたことがあるのは、ほぼ「怖い」内容でしたので、この三橋氏の絵が「かわいい」ことに、意外な思いが起こりました。

ただ、そんな風に「幻視は怖い」とだけ思っているのは、私自身の理解が、まだ狭いということだけかも、と思いました。

その「作品」の一例です。(当然ですが、絵も描いてあります)。

2020年2月28日

やや傾いたペンシルビルの屋上に花が咲いている。

花が咲いてなければ、どうってことのない傾いたビルだけど、屋上緑化でしょうか、それとも朽ち始めているのでしょうか。

三橋氏は、とにかく毎日、「幻視」を描き続けています。

それだけのバリエーションの「幻視」があることも不思議ですが、もし、よろしかったら、著書を手に取ってみていただければ、その絵の魅力は分かっていただけると思います。

今回は以上です。

次回は未定ですが、紹介したい本を見つけたり、再発見したり、といったことがありましたら、再び、お伝えしたいと思います。

また、「こういうテーマの本を読みたい」といったリクエストなどがございましたら、コメント欄などで、お伝えいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

(他にも、介護について、いろいろと書いています↓。クリックして読んでいただければ、ありがたいです)。

#介護 #家族介護者 #心理学

#家族介護者の心理的支援 #推薦図書

#臨床心理士 #公認心理師 #介護相談

#臨床心理学 #介護者支援 #認知症当事者

#高齢者介護 #福祉

この記事を読んでくださり、ありがとうございました。もし、お役に立ったり、面白いと感じたりしたとき、よろしかったら、無理のない範囲でサポートをしていただければ、と思っています。この『家族介護者支援note』を書き続けるための力になります。 よろしくお願いいたします。