【いざ鎌倉:人物伝】源範頼

さて、今回は本編から外れまして、「人物伝」となります。

今後、本編で死亡した、もしくは失脚して今後登場することのない人物を「人物伝」として取り上げていきたいと思います。

記念すべき第1回は将軍頼朝の弟・源範頼です。

範頼の失脚について書いた本編前回も合わせてお読みください。

兄・頼朝の挙兵まで

源範頼は久安6(1150)年ころに源義朝の六男として生まれました。

兄・頼朝が三男、弟・義経が九男なのでその真ん中ということになりますね。

母親は、頼朝とも義経とも異なり、遠江国池田宿(静岡県磐田市)の遊女が母親とされます。

熱田神宮大宮司家の娘を母とする兄・頼朝と比べれば、かなり身分が低い女性だったといえます。

平治の乱で父が討たれた後、受領として東国に赴任してきた後白河院の近臣・高倉範季に引き取られて養育されます。

範頼の「範」の字は養父・高倉範季から一字を貰ったものですね。

弟・源義経については、後援者として奥州藤原氏の藤原秀衡の存在が語られますが、範頼も高倉範季という十分に力を持った後援者がいました。

後に高倉範季は後鳥羽天皇の養育も担当するようになりますから、範頼は高倉家を通して後白河院や後鳥羽天皇という皇室の中枢と繋がっていました。

前回解説した、御家人たちが範頼を担ごうとする、そして謀反を疑われて失脚するという背景には、この高倉家で育てられた範頼の幼き頃の養育環境も関係しているかもしれません。

範頼・頼朝・義経

治承4(1180)年に始まる平家との戦い、範頼は当初は兄・頼朝ではなく、遠江に侵攻してきた甲斐源氏と行動をともにしていたと考えられています。

甲斐源氏については本編次回で解説しますので、今回は触れません。

頼朝代官として西国へ出陣するのは寿永3(1184年)年1月のこと。

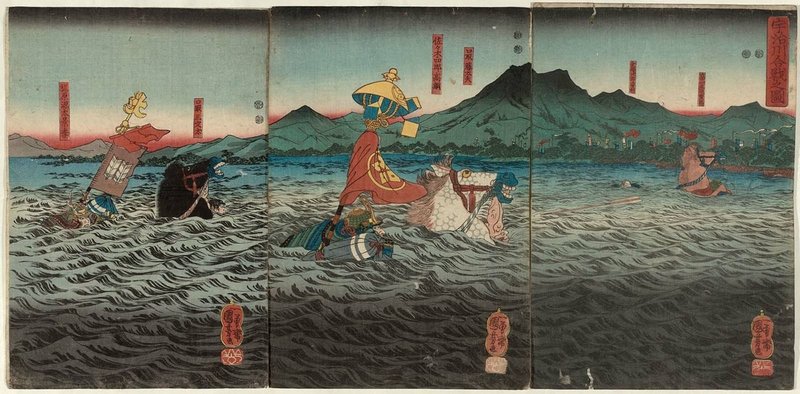

先に進軍していた弟・義経と合流し、宇治川の戦いで木曽義仲を撃破します。

宇治川の戦い(歌川国芳画)

京を強襲した義経は一人御所に参内しますが、範頼は近江に軍を展開し、敗残兵の追討を優先しました。

大軍を入京させ、食糧不足と混乱を招いた義仲を反面教師とする範頼の慎重な判断でした。

その後の平家との戦いも、先陣を切って敵に切り込む義経と慎重な範頼というパターンが繰り返されます。

このことで「天才義経」と「凡将範頼」という対比をされがちなのですが、本当にそうでしょうか?

範頼の慎重さは彼の仕事の進め方であり、処世術でもあります。

彼は誰よりも兄頼朝の偉大さと恐ろしさを理解していた。

だから頼朝に対して、いまも社会人の基本である「報告・連絡・相談」(ホウレンソウ)を欠かさない。

それ故、判断は慎重になるけれど、決して頼朝の意に反することはないわけです。

頼朝の指示を着実に実行し、必要な情報と報告を上げてくる範頼は、後世の人間がどう評価しようと、頼朝にとっては「名将」といえます。

だから頼朝は範頼を信頼する。

そして義経は結果を出す自分よりも範頼を評価する頼朝が気に食わない、という構図が出来上がってくるわけですね。

あと義経が範頼より戦場で活躍したのは、坂東の騎馬武者を中心とする範頼の軍勢より、西国の武士を多く組み込んだ義経の軍勢の方が水軍を中心とする平家を相手にするに適していたということはあるでしょうね。

範頼はもちろんそんなことわかっていて、義経が自分より表面上の手柄を積み重ねることを冷静に見ていたんじゃないでしょうか。

平家との戦争目的を理解していた範頼

治承・寿永の乱、私はこのnoteでは多くの人に馴染みがあるであろう「源平合戦」の名称を使っていますが、源氏にとっての戦争目的、つまりは戦争のゴールって何でしょう?

後白河法皇と源頼朝の戦争目的、これは平家を滅ぼすことではなく、平家が持ち去った三種の神器を取り戻すことなんですよね。

安徳天皇から後鳥羽天皇への譲位の儀式さえ正統な形で執り行えれば、必ずしも平家を滅ぼす必要はない。

頼朝とホウレンソウを欠かさない範頼は当然この戦争目的を理解している。

長期戦で締め上げて、平家が降伏し、三種の神器が戻ってくるならそれで目的は達せられる。

一方、義経は最後まで戦争目的を正しく理解できていなかったと思います。

最後まで親の仇、平家の滅亡が戦争目的だと勘違いしていた。

戦には勝ちましたが、宝剣は壇ノ浦に沈み、戻ってくることはありませんでした。

義経と範頼で頼朝の評価に差が出るのは当然なんですよね。

範頼に野心はあったか?

源範頼像(横浜市金沢区 太寧寺所蔵)

平家滅亡から8年、範頼は謀反を疑われて失脚するわけですが、私はやっぱり冤罪じゃないかなと思います。

もしかしたら、心の奥底で「自分が将軍に」なんて考えることがあったかもしれませんけど、それを悟らせない慎重さこそ源範頼という人間なのですよね。

育てられた高倉家を通して天皇、京都政界に近づくことは可能だったわけですが、そういう様子も見受けられない。

平家滅亡後はあまり目立った活躍がないんですけど、それも無能とか干されていたとかではなく、頼朝に警戒させないために意識的に大人しくしていたような気もします。

この慎重さは明らかに頼朝と敵対して命を落とすことになった弟・義経が反面教師ですよね。

私は本編前回でも書いた通り、戦争の時代が終わり、頼朝と御家人たちそれぞれが平時の幕府のあり方を模索する中、政争に巻き込まれて失脚に至ったと考えます。

次回予告

次回は本編に戻ります。

「甲斐源氏安田氏の滅亡」です。

次回で1193年の話は終わりです。ようやく。

余談

人物伝の第1回は後白河院にしようか迷ったんですけど、私の中では後白河院の崩御とともに鎌倉時代は始まったという感覚なので、源範頼が第1回となりました。

範頼は本編で少し触れただけだったので、半分ぐらいは前半生の紹介となってしまいましたが、次回以降はもう少し工夫したいと思います……

なお、本編の途中に人物伝を挟むスタイルは、我が国の編年体の史書で死亡記事に合わせて列伝が挿入される国史体が発想にありますが、他にも漫画『るろうに剣心』単行本の登場人物制作秘話、あるいはバッドエンドの終着としては名作ノベルゲーム『Fate/stay night』のタイガー道場もヒントだったりします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?